![]()

5.公冶長 こうやちょう

ことば----------------------------------------------------------------------------------

全28章のほとんどすべてが人物批評である。

人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)

「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)

「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)

「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)

------------------------------------------------------------------------------------------

16 孔子が子産を批評したことば。

「かれは、次の4点において君子の資格をそなえていた。───1、行動は慎重であった。2、上級

者に対する敬意を忘れなかった。3、人民に恩恵を施した。4、人民を不当な使役にかりたてなかっ

た」

子謂子産、有君子之道四焉、其行己也恭、其事上也敬、其養民也惠、其使民也義。

Confucius said, "Zi Chan had four virtues. He was reverent, royal, merciful, and reasonable."

<子産> 鄭(魯と同じく小国)の穆公の孫、大夫公孫僑。子産はその字。孔子31歳のときに死んだ。

内政外交.両面にわたって鄭のために尽くし、名宰相として信望を集めた。孔子に少なからぬ影響を

あたえなとみられる。

グラファイトを1枚1枚剥がすことで得られる厚さ0.4ナノメートルのグラフェンと、グラフェン

をさらにナノメートルサイズに切り出すことで得られるグラフェンナノリボン。いずれも炭素原子が

六角形のハニカム構造であり、長さ、幅、エッジ構造が整ったグラフェンナノリボンは材料科学分野

で切望されてきた分子のグラフェンナノリボンに、半導体性を示すフィヨルド型グラフェンナノリボ

ンと、金属的性質をもっていると理論予測されていたアームチェア型グラフェンナノリボンの2つが

あり、わずかな構造の違いや長さの違いで性質が劇的に変化することが明らかになっている。しかし

ながら、従来の合成方法では上手く精密制御できずにいた。

名古屋大学の研究グループは、効率的な高分子重合法(リビングAPEX重合法)を開発し、長さ、

幅、構造を精密制御してグラフェンナノリボンを合成することに、世界で初めて成功した。また、こ

のことで、さまざまな構造をもつグラフェンナノリボンを精密に設計・合成できるので、次世代半導

体など、広範囲にわたる応用展開の道が拓らけた。

尚、本研究成果は、2019年6月26日(英国時間)に英国科学誌「Nature」のオンライン

速報版で公開している。

June 26, 2019 DOI:10.1038/s41586-019-1331-z

それでは、従来法のトップダウン合成法、ボトムアップ合成法では不可能であった、研究グループは

効率的な新重合反応「リビング縮環π(パイ)拡張重合法」、通称「リビングAPEX(エイペック

ス)重合法」とはいかなるものか。石油から入手容易な芳香族化合物を重合開始剤として用いて「長

さ、幅、エッジ構造」の全てを制御しながらグラフェンナノリボンをたったの1段階で合成できると

いう画期的な特徴をもつ(下図)。

これは、石油から直接入手できるフェナントレンを重合開始剤として用い、ベンゾナフトシロールモ

ノマーを使ってトリフルオロ酢酸パラジウム、ヘキサフルオロアンチモン酸銀、オルトクロラニル酸

化剤などを作用させるだけで、1段階でグラフェンナノリボンが合成できるのも長所の1つである。

● 長さの制御

フェナントレンのK領域と呼ばれる芳香族化合物に頻繁にみられる部位でのみ重合反応が進行し高分

子成長する。成長末端には常にK領域が出現するため、重合反応は常に成長末端でのみ起こる。本反

応はリビング性を帯びたリビングAPEX重合であり、開始剤とモノマーの混合割合を変えるだけで

グラフェンナノリボンの重合度(長さ)を精密に制御することが可能となった。

”ハビタルゾーン技術時代”とでも呼称できそうな、柔軟にして強靱なグラフェンナノリボン製造加

工事業領域の,"誕生" 予兆である(勿論、環境汚染、安全工学的側面も遅延することなく同時展開か

せての上───再生医療材料製造加工事業領域と同じだが)。すでに名古屋大学トランスフォーマテ

ィブ生命分子研究所と田岡化学工業が共同研究開発の提携を済ませている。

Apr. 17, 2019

Apr. 17, 2019

【蓄電池事業篇ワイヤレス充電の普及は時期尚早?】

池)を使用する携帯電話の寿命劣化を早める危険性があることを発見したと公表。消費者や製造業者

は、この便利な充電技術に注目し、プラグやケーブルフリー化を促進。充電局の標準化、および多く

の新しいスマートフォンの誘導充電コイル採用───2017年には、15の自動車モデルが、スマートフ

ォンなどの家庭用電子機器の誘導充電向けコンソールを車内搭載することを公表。誘導充電は、接続

ワイヤを使用せずに、電源がエアギャップを貫通しエネルギー伝達を実現するが、この充電モードの

1つは、潜在的に有害な熱量を発生させる。どのような誘導充電システムにも発熱源───充電器と

充電される機器の双方───に存在する。この加熱は、装置と充電ベースとが物理的に密接に接触し

一方の装置で発生した熱が単純な熱伝導と対流によっり伝達される可能性がある。

不都合にも、スマートフォンでは、受電コイルは電話機の背面カバー(通常は電気的に非導電性)の

近くにあり、パッケージの制約上、電話機のバッテリとパワーエレクトロニクスを電話機の近くで配

置する必要がある。または、充電器から発生する熱から電話機を保護する。高温で保管するとバッテ

リーの寿命が早くなること、したがって高温にさらされるとバッテリーの寿命(SoH)が耐用年数に

わたり、大きく影響を受ける可能性があることがよく知られている。

経験則(またはより厳密にはArrhenuisの式)では、ほとんどの化学反応では、温度が10℃上昇するご

とに反応速度が2倍になる。電池で、起こり得る反応はセルの電極上の不動態化フィルム(その下の

表面を非反応性にする薄い不活性コーティング)の加速成長速度を含む。これは、セルの内部抵抗を

不可逆的に増加させるセルの酸化還元反応によって起こり、最終的にはパフォーマンスの低下と失敗

を招く。30℃を超える温度で保管されているリチウムイオン電池は、一般的に高温で電池が寿命を縮

め危険にさらされていると考えられている。

電池製造業者の指針はまた、それらの製品の上限動作温度範囲が、ガス発生および壊滅的な故障を回

避するために50〜60℃の範囲を超えてはならないと規定されている。これらの事実から、同グル

ープは、誘導充電を用いたワイヤによる通常バッテリ充電温度上昇を比較する実験を行った。しかし

消費者が電話を充電ベースに位置合わせしないときの誘導充電に着目。電話機と充電器との位置合

わせ不良を補償するために、誘導充電システムは一般に送信機の電力を増加させおよび/またはそれ

らの動作周波数を調整し、これはさらなる効率損失および熱発生を増加させる。

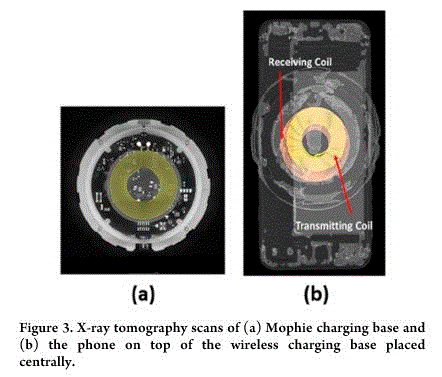

電話機内の受信アンテナの実際の位置は、電話機を使用する消費者にとって必ずしも直観的または明

白でない、故にこの位置ずれは非常に一般的に発生しうる。同研究チームは、送信機と受信機のコイ

ルの意図的な位置ずれによる電話充電もテストすいる。3つの充電方法(ワイヤ、整列誘導および誤

整列誘導)はすべて、同時充電および熱イメージングを用いて経時的試験され、加熱効果を定量化す

する温度マップ生成。これらの実験の結果は、ジャーナルACS Energy Letters(「リチウムイオン電

池充電の温度に関する考察:携帯用電子機器のための誘導対主充電モード」)として掲載。このプレ

スリリースの図は、3つの充電モードを示す。(a)AC主電源の充電(ケーブル充電)と(b)コイル

の位置合わせが誤っているときの誘導充電に基づき、パネルiおよびiiは、50分の充電後の電話

のサーマルマップのスナップショットと共に、充電モードの現実的な図を示す。 充電モードに関係

なく、電話機の右端は電話機の他の領域よりも温度の上昇率が高く、充電プロセス全体を通して高い

ままであった。電話のCTスキャンは、このホットスポットがマザーボードのある場所であることを

示す。

1.通常の商用電源で充電された電話機の場合、充電後3時間以内に到達する最高平均温度は27℃を

超えなかった。

充電期間の後半では徐々に低下。これは、整列不良の誘導充電中に観察される最大平均温度に似て

いる。

このレベルではるかに長く持続した(正しく位置合わせした充電の場合55分から1255分)。

また、電話機の位置がずれている(11W)テストでは、充電ベースへの最大入力電力が9.5(W)より

も大きいこと注目に値する。これは、装置への目標入力電力を維持するため、充電システムがずれて

いる状態で送信機の電力を増加させる。位置合わせ不良で充電している間の充電ベースの最大平均温

度は35.3℃に達し、これは電話機が位置合わせされたときに検出された温度よりも2度高く、33℃

に達成。これは、パワーエレクトロニクスの損失や渦電流に起因する追加の発熱を伴う、システム効

率低下の兆候となる。

June 26 ,2019

June 26 ,2019さらに、誘導充電設計への将来のアプローチが超薄コイルの使用に当たり伝達損失を減少させ、それ

故加熱を減少させることができると指摘。より高い周波数、および最適化されたドライブエレクトロ

ニクスは、小型でより効率的で、最小限の変更でモバイルデバイスまたはバッテリに統合できる充電

器および受信器を提供可能である結論として、誘導充電が便利ではあるが、携帯電話のバッテリーの

寿命を縮める。多くのユーザーにとって、この劣化は充電の利便性にとって許容できる価格かもしれ

ないが、電話から最長寿命を引き出す要求に答えるに、ケーブル充電はまだ有効であると結ぶ(比較

試験事例の提示がほしいところだが)。

June 20, 2019

June 20, 2019【こちらは脱黒革命:ブリヂストンの場合】

タイヤ世界首位のブリヂストン。同社の技術幹部達が神妙な面持ちで振り返るのは、タイヤ事業での

開発競争や販売シェアの拡大競争に関してではない。2019年4月に欧州子会社を通じて約9億1000万ユ

ーロ(1ユーロ=125円換算で約1138億円)で買収した、オランダ・トムトム テレマティクス(TomTom

Telematics)への入札合戦についてだ。ブリヂストンは今回の買収を、「黒いゴムの塊」だったタイ

ヤからの脱皮に向けた新たな戦略の柱と位置付ける。ブリヂストンが入札合戦を制した TomTom Tel-

管理ビジネスを担う。クルマの付加価値が所有から利用にシフトする「MaaS(Mobility as a Service)

」の動きが活発化する中で、TomTom Telematicsが扱う車両の移動データはまさに“宝の山”となる。

宝の山を巡って、巨大企業も水面下で獲得に動いていた(図1)。タイヤ市場で世界首位を争うフラ

ンス・ミシュラン(Michelin)だけでなく、高級車ブランド「メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz)

」のドイツ・ダイムラー(Daimler)、米マイクロソフト(Microsoft)や同ベライゾン・コミュニケ

ーションズ(Verizon Communications)が入札に名を連ねた(「黒いゴムの塊」から脱皮、1138億円

がタイヤ変革への第一歩 | 日経 xTECH(クロステック),2019.06.27)。勿論、どの企業の目的も

TomTom Telematicsが日々吸い上げている欧州86万台分の車両移動データに価値を見出し、次世代を生

き抜く新たなサービス開発のデーター収集にある。同社が1138億円を投じてでも獲得したかったのは、

目標とするモノ売りからコト売りへの変革に、TomTom Telematicsのコネクテッド事業が欠かせなかっ

たからだ。ブリヂストンは、2015年に策定した中期経営計画(2016~2020年)にのっとって、ソリュ

ーション事業者への転換を急ピッチで進める。

つまり、今回買収したTomTom Telematicsの運行データ管理の手法を、ブリヂストンが手掛ける路面

の状態を判定する技術「CAIS(カイズ)」などと組み合わせて「つながるタイヤ」のサービス開発の

強化にある。タイヤの世界市場は自動車市場の成長に合わせて拡大し、2004年の約10兆円から、2017

年には1.8倍の約18兆円にまで成長。これまでは各タイヤメーカーが地域ごとに市場を分け合ってきた

が、今回は状況が違う。市場の成長分を新興メーカーが奪うという構図が定着しつつある。新興メー

カの成長により、世界のタイヤ市場で上位に君臨してきたブリヂストンとMichelin、米グッドイヤー

(Goodyear)を合わせた「ビッグ3」の勢いは弱まり、2004~2017年の13年間で軒並みシェアを落と

している。シェアを拡大した新興メーカーには、台湾・正新ゴム工業(Cheng Shin)や中国・中策ゴ

ム(Zhongce Rubber)、インドネシア・ジーティータイヤ(GITI)などがいる。2017年の世界シェア

はそれぞれ2.4%、2.2%、2.0%。2004年の段階では世界シェアで1%にも満たなかったが、中国や

アジア市場の拡大を追い風にシェアを拡大。3社は日本のTOYO TIRE(旧:東洋ゴム工業)を抜き去

り、気が付けば横浜ゴムのすぐ背後に迫る。さらに、Cheng Shinは日産自動車の小型車「マーチ」や

軽自動車「デイズ」への供給実績があり、Zhongce Rubeerは日本企業の中国市場モデルに複数供給す

る。GITIはドイツ・フォルクスワーゲン(VW)の4ドアセダン「ジェッタ」をはじめ、トヨタ自動車

やホンダ、米ゼネラル・モーターズ(GM)の中国市場モデルを供給。

ビッグ3とContinental。企業規模が大きく技術の蓄積もある上位タイヤメーカーが商機とするのが、

次世代の車両技術「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)」の開発だ。CASEに対

応したタイヤで付加価値を高め、脅威となっている新興メーカに対抗する。コネクテッドでは、タイ

ヤ内部の空気圧や温度、接地面の摩耗度合いといった情報をクラウドに吸い上げて分析し、タイヤの

故障を予測する。この技術を発展させて、タイヤの挙動や加わる振動の変化を検知すれば、自動運転

時の車両制御に使える。例えば、住友ゴム工業は2025年までに、タイヤを検知器として活用し路面状

態分析し、車両制御にフィードバックさせる仕組みの構築を計画。

シェアリングは、車両の稼働率を高め、自家用車の多くは稼働率が10%未満だが、シェアリングに利

用方法を変えると稼働率は90%以上に跳ね上がることもある。1日当たりの走行距離は大幅に延び、

タイヤの温度を下げるクールダウンの時間確保もままならない。タイヤは格段に劣化しやすくなるの

ような過酷な使用環境に対応すべく、交換無しで長距離を走れるタイヤ材料の開発や、空気を充填し

ないエアレスタイヤ開発が進む。現在、エアレスタイヤの実用化は建設機械といった産業用にとどま

るが、MichelinはGMと組んで2024年にも乗用車向けに供給を始める。電気自動車になれば、エンジン

の駆動による振動は無くなる一方で路面からタイヤを経由して伝わる振動や騒音の存在が門だとなる。

さらに、一般的にEVは従来のガソリン車に比べて車両質量が大きいため、走行時のロードノイズやパ

ターンノイズが大きく、自動車メーカがタイヤに求める静粛性能は高まる。これら次世代のタイヤ技

術に対し自動車メーカは注目。(CASEの競争力強化につながる)魅力あるタイヤ技術が求める。これ

まで、機能付加した次世代のタイヤの登場により、自動車メーカのCASE戦略に大きなインパクトが存

在するとみる。

● 今夜の一曲

● 今夜の一曲 薬師丸ひろ子が1988年に発売したアルバム『SINCERELY YOURS』の1曲として提供し,ルバムルバム先行

シングルとして発表された楽曲のセルフカヴァー。元々そのタイトルの通りアルバムのフィナーレを飾

る楽曲として製作された。この楽曲は竹内まりや作品としては実に19年の時を経てのセルフカヴァ発

表彼女の作品では最もセルフカヴァされるのに時間がかかった作品のひとつ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます