11月16日(金)冠嶽神社に向かう途中で郡山町上常盤(かみときわ)に立ち寄りました。小学校跡地ではイチョウの落葉がきれいでした。

常盤小学校跡地 校庭への坂道

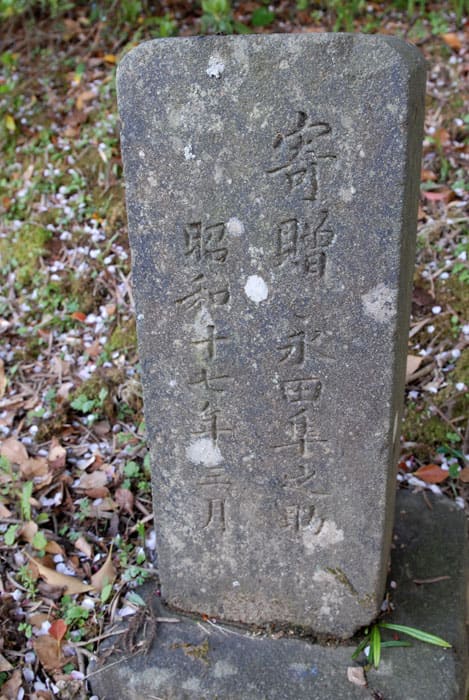

閉校記念石碑

鹿児島市郡山町の中心部から県道36号川内郡山線を西に進んだ上常盤地区にあります。閉校記念石碑には創立明治23年10月1日、閉校昭和46年3月31日と刻まれていました。

南側の広域農道横にはごく小さな公園があり、石橋と水車が設置されていますが気付きにくい感じです。彼岸花の多い静かな山間農村地帯です。

イチョウは半分ほどが落葉

クモの糸にぶら下がった落葉が揺れていました。面白そうでしたが左手に傘を持ち右手だけの不安定な姿勢で数カットだけ写しました。

鹿児島市指定史跡 常盤五輪塔群

校庭を挟んで学校への階段とは対角線上の竹林内に五輪塔群があります。

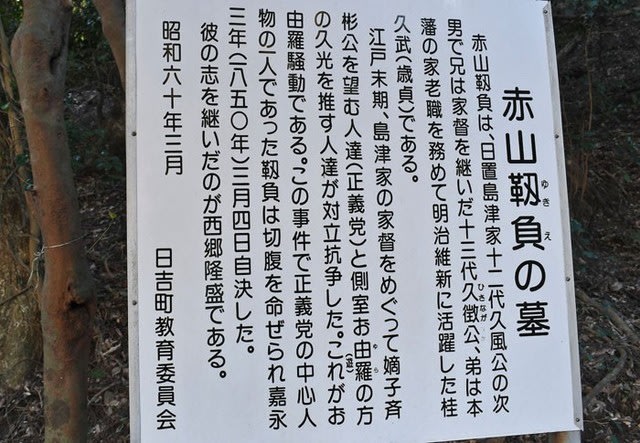

史跡の案内板

昭和56年縁のある人々の協力で、付近に埋没していたものを百余基の五輪塔・宝塔・層塔などに復元したと書かれています。大きな石塔などには花が飾られていましたが、一部では石が外れ落ちたもの、傾いたものもありました。

黄色に色付く楓はまだ緑葉でした。周囲の孟宗竹の倒れが目立ち、次第に管理が行き届かなくなっているのかもしれません。雨が降っていて苔むした石塔が落ち着きを感じさせました。

ツワブキと石塔群

野菊

一般的な野菊よりも白い花でシロヨメナのようです。

この日は主にツワブキと野菊を撮影予定でしたが、あまり見かけませんでした。そこで紅葉の進み具合を見るため、いちき串木野市の冠嶽神社に向かいました。

常盤小学校跡地 校庭への坂道

閉校記念石碑

鹿児島市郡山町の中心部から県道36号川内郡山線を西に進んだ上常盤地区にあります。閉校記念石碑には創立明治23年10月1日、閉校昭和46年3月31日と刻まれていました。

南側の広域農道横にはごく小さな公園があり、石橋と水車が設置されていますが気付きにくい感じです。彼岸花の多い静かな山間農村地帯です。

イチョウは半分ほどが落葉

クモの糸にぶら下がった落葉が揺れていました。面白そうでしたが左手に傘を持ち右手だけの不安定な姿勢で数カットだけ写しました。

鹿児島市指定史跡 常盤五輪塔群

校庭を挟んで学校への階段とは対角線上の竹林内に五輪塔群があります。

史跡の案内板

昭和56年縁のある人々の協力で、付近に埋没していたものを百余基の五輪塔・宝塔・層塔などに復元したと書かれています。大きな石塔などには花が飾られていましたが、一部では石が外れ落ちたもの、傾いたものもありました。

黄色に色付く楓はまだ緑葉でした。周囲の孟宗竹の倒れが目立ち、次第に管理が行き届かなくなっているのかもしれません。雨が降っていて苔むした石塔が落ち着きを感じさせました。

ツワブキと石塔群

野菊

一般的な野菊よりも白い花でシロヨメナのようです。

この日は主にツワブキと野菊を撮影予定でしたが、あまり見かけませんでした。そこで紅葉の進み具合を見るため、いちき串木野市の冠嶽神社に向かいました。