3月6日(月)神籠石の次は、同じ吹上町内の妙見神社を訪ねました。

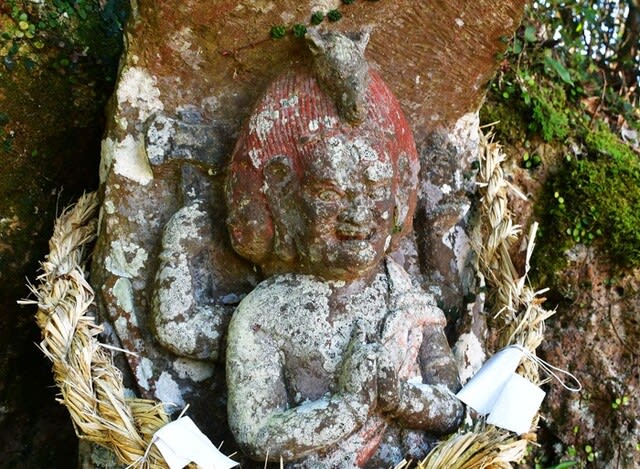

16時1分 湯之浦の田の神様 以下の画像は3月6日に撮影

温泉街入口の道路横です。ここでは高い場所に祭られていて、他とはちょっと雰囲気が違っていました。

16時18分 妙見神社入口

国道270号の宮坂交差点の南側300mほどの地点に、旧道を利用した駐車スペースがあり便利です。

道沿いのオドリコソウ

1月下旬の寒波では指宿方面を中心に大きな農業被害が出ましたが、3月は温暖な日が多くなっています。

16時19分 日は西に傾く 鳥居の先に神社が少しだけ見える

5年ほど前から巨石群が有名になり多くの人が訪れています。近い場所なのですぐに行けると思いながら、今日になってしまいました。

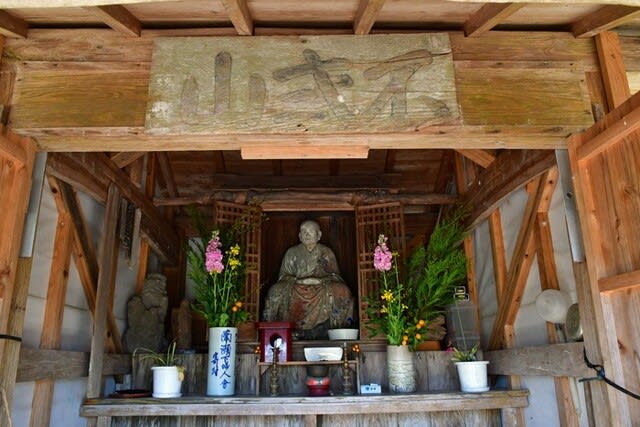

神社の西側には墓地があり、古い石塔が残る

神社参道に向かう時、左手の緩やかな階段道に気付きました。その先には地元の人が教えてくれた、古い石塔や墓石のようなものがあり手を合わせました。

ここも古いお寺と関係のある場所のようです。吹上町の海蔵院跡、多宝寺跡などにも多くの史跡が残っています。

参道から見た東側の風景 先ほど上った神籠石の山

手前は馬場病院です。見た目には小さな山ですが、殆ど道のない足元の悪い急斜面には苦労しました。

妙見神社 簡素な社殿

祭礼や行事の時以外は、神社関係者は不在のようです。

社殿横の山桜

古い石碑にもたれかかるようにして、山桜の古木が花を咲かせていました。

セルフサービス 自分たちで願い事を書き込む

準備された竹の小片に願い事を書き込み、巨石群の西側に連ねたロープに括り付けているようです。

お賽銭はこちらへ

16時38分 巨石群への階段 滑らない岩、落ちない岩

時折風に吹かれて祈願の竹片がカラカラと音を立て、良い雰囲気でした。この時期は合格祈願が多いことでしょう。

16時24分 北側の風景

小学校、市役所の吹上支所などが見えます。景観を良くするために周辺の木や竹をかなり伐採してあるようです。

地元の方や関係者のご尽力により、だれでも気軽に巨石風景を目にすることができてありがたいことです。同じ巨石でも神籠石のような山中では、覚悟がないと危なくてとても近づけません。

裏手は大きな岩の断崖

岩に彫られた文字

岩の上に根を張る木々

車を止めて軽く坂を上がり5分もかからず、巨石群を楽しめる神社でした。境内には屋根付きの相撲場もありました。

16時45分 駐車場方向へ戻る モミジも楽しみな場所

若葉が広がる頃や、秋に色づけば見事なことでしょう。便利な場所なので機会を見て再訪したいものです。

16時1分 湯之浦の田の神様 以下の画像は3月6日に撮影

温泉街入口の道路横です。ここでは高い場所に祭られていて、他とはちょっと雰囲気が違っていました。

16時18分 妙見神社入口

国道270号の宮坂交差点の南側300mほどの地点に、旧道を利用した駐車スペースがあり便利です。

道沿いのオドリコソウ

1月下旬の寒波では指宿方面を中心に大きな農業被害が出ましたが、3月は温暖な日が多くなっています。

16時19分 日は西に傾く 鳥居の先に神社が少しだけ見える

5年ほど前から巨石群が有名になり多くの人が訪れています。近い場所なのですぐに行けると思いながら、今日になってしまいました。

神社の西側には墓地があり、古い石塔が残る

神社参道に向かう時、左手の緩やかな階段道に気付きました。その先には地元の人が教えてくれた、古い石塔や墓石のようなものがあり手を合わせました。

ここも古いお寺と関係のある場所のようです。吹上町の海蔵院跡、多宝寺跡などにも多くの史跡が残っています。

参道から見た東側の風景 先ほど上った神籠石の山

手前は馬場病院です。見た目には小さな山ですが、殆ど道のない足元の悪い急斜面には苦労しました。

妙見神社 簡素な社殿

祭礼や行事の時以外は、神社関係者は不在のようです。

社殿横の山桜

古い石碑にもたれかかるようにして、山桜の古木が花を咲かせていました。

セルフサービス 自分たちで願い事を書き込む

準備された竹の小片に願い事を書き込み、巨石群の西側に連ねたロープに括り付けているようです。

お賽銭はこちらへ

16時38分 巨石群への階段 滑らない岩、落ちない岩

時折風に吹かれて祈願の竹片がカラカラと音を立て、良い雰囲気でした。この時期は合格祈願が多いことでしょう。

16時24分 北側の風景

小学校、市役所の吹上支所などが見えます。景観を良くするために周辺の木や竹をかなり伐採してあるようです。

地元の方や関係者のご尽力により、だれでも気軽に巨石風景を目にすることができてありがたいことです。同じ巨石でも神籠石のような山中では、覚悟がないと危なくてとても近づけません。

裏手は大きな岩の断崖

岩に彫られた文字

岩の上に根を張る木々

車を止めて軽く坂を上がり5分もかからず、巨石群を楽しめる神社でした。境内には屋根付きの相撲場もありました。

16時45分 駐車場方向へ戻る モミジも楽しみな場所

若葉が広がる頃や、秋に色づけば見事なことでしょう。便利な場所なので機会を見て再訪したいものです。