5月10日(水)郵便局での写真展鑑賞後、川辺町の高田に立ち寄りました。

12時12分 高田の磨崖仏 以下の画像は5月10日に撮影

高田(たかた)の磨崖仏について南九州市のページから引用して紹介します。

江戸時代の貞享4(1687)年,高田の西山観音寺の是珊住持の時に,鹿児島の石工・久保田太右衛門によって彫刻された仏像と,正徳元年に頴娃の脇七兵衛による天照大神像があります。1687年から1711年までの25年間にわたって彫られました。(引用終わり)

阿弥陀如来坐像

左から聖観音座像、薬師如来坐像

左から阿弥陀如来坐像、大黒天立像・毘沙門天立像

明治初期の廃仏毀釈を逃れ、しっかりした姿です。たかた命水の水汲み場近くの道路が拡幅された西側岩場にあり、多くの車を止められます。

12時を回り磨崖仏に日差しは当たっていませんでした。早朝に日差しが当たるとすれば、違った感じに見えそうです。

桜は各地とも一斉に咲くので、よほど計画しないと忘れがちですが・・・ここは川沿いに桜並木があり良い雰囲気です。

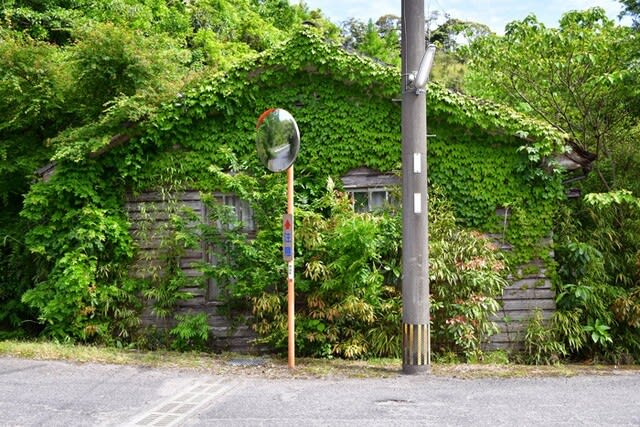

12時30分 石切場入口から中を見る

磨崖仏から南へ、たかた命水を過ぎて500mほど、道路から少し入ると石切り跡の広場があり周囲は緑に囲まれて異空間のように感じます。

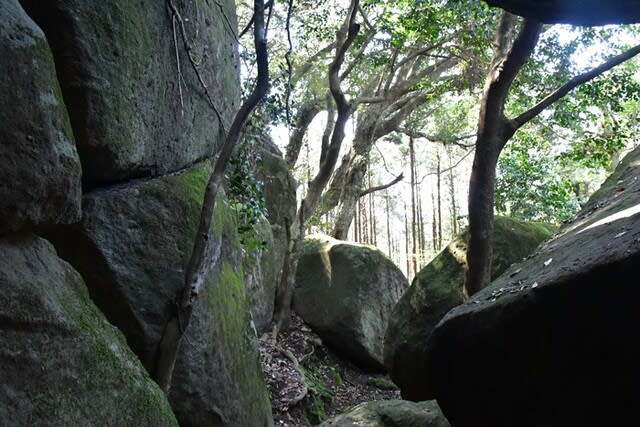

石切場の作業跡 今は使われていない

作業跡や高い岩壁がそのまま残っています。若葉の香りが充満して気持ちが良いですが、川の瀬音が岩壁に反響して不気味に感じる方もありそうです。

清流の瀬音が心地良い

石切場の道路横を流れる永里川の清流です。下流部には古い時代に造られた堰が今も残っているそうです。

川沿いの黄色い花 メキシコマンネングサ

小さな帰化植物で地味な存在ですが、固まって咲くので花の季節には存在感があります。

たかたの命水 駐車場の楓

水汲み場に駐車場、トイレが整備されています。野菜の小さな無人販売もあり、地元の方が大切に管理されています。

24時間水が汲める 古い演歌が聞こえた~長崎の夜は紫

次々に水汲みの人がやって来て、しばらく時間待ちして写しました。料金は決まっていないようで、コインを入れるとお礼の言葉と帰りは気を付けてと、自動音声が流れます。

高齢者を中心に大きなペットボトル容器20~30本程度の量を汲んでいました。少し口に含むとまろやかで、自宅から近ければいつも使いたい味わいでした。

12時12分 高田の磨崖仏 以下の画像は5月10日に撮影

高田(たかた)の磨崖仏について南九州市のページから引用して紹介します。

江戸時代の貞享4(1687)年,高田の西山観音寺の是珊住持の時に,鹿児島の石工・久保田太右衛門によって彫刻された仏像と,正徳元年に頴娃の脇七兵衛による天照大神像があります。1687年から1711年までの25年間にわたって彫られました。(引用終わり)

阿弥陀如来坐像

左から聖観音座像、薬師如来坐像

左から阿弥陀如来坐像、大黒天立像・毘沙門天立像

明治初期の廃仏毀釈を逃れ、しっかりした姿です。たかた命水の水汲み場近くの道路が拡幅された西側岩場にあり、多くの車を止められます。

12時を回り磨崖仏に日差しは当たっていませんでした。早朝に日差しが当たるとすれば、違った感じに見えそうです。

桜は各地とも一斉に咲くので、よほど計画しないと忘れがちですが・・・ここは川沿いに桜並木があり良い雰囲気です。

12時30分 石切場入口から中を見る

磨崖仏から南へ、たかた命水を過ぎて500mほど、道路から少し入ると石切り跡の広場があり周囲は緑に囲まれて異空間のように感じます。

石切場の作業跡 今は使われていない

作業跡や高い岩壁がそのまま残っています。若葉の香りが充満して気持ちが良いですが、川の瀬音が岩壁に反響して不気味に感じる方もありそうです。

清流の瀬音が心地良い

石切場の道路横を流れる永里川の清流です。下流部には古い時代に造られた堰が今も残っているそうです。

川沿いの黄色い花 メキシコマンネングサ

小さな帰化植物で地味な存在ですが、固まって咲くので花の季節には存在感があります。

たかたの命水 駐車場の楓

水汲み場に駐車場、トイレが整備されています。野菜の小さな無人販売もあり、地元の方が大切に管理されています。

24時間水が汲める 古い演歌が聞こえた~長崎の夜は紫

次々に水汲みの人がやって来て、しばらく時間待ちして写しました。料金は決まっていないようで、コインを入れるとお礼の言葉と帰りは気を付けてと、自動音声が流れます。

高齢者を中心に大きなペットボトル容器20~30本程度の量を汲んでいました。少し口に含むとまろやかで、自宅から近ければいつも使いたい味わいでした。