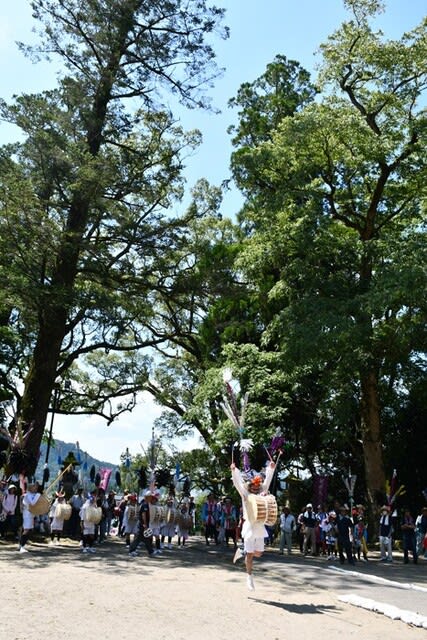

3月3日(日)薩摩川内市の伝統行事、高江太郎太郎踊りに出かけました。

9時52分 薩摩川内市高江町の南方神社 以下の画像は3月3日に撮影

神事は10時から、すでに鳥居近くの駐車場は満車で150mほど東側に車を止めました。

10時15分 神事の間もずっと整列

コロナ禍の期間も規模を縮小して祭りを継続されたとのこと。この日も神事が30分以上も続き、裸足と簡単な着物では寒かったことでしょう。

3月3日の最低気温は川内でマイナス0.8度、鹿児島でも2.1度、自宅を含めて山間部は霜が降りていました。

10時38分 踊り(農耕劇)が始まった 右は牛役

左手でカメラを構える方は長年踊りの主役として活躍されていました。この時間帯になるとカメラマン、観客がだいぶ増えていました。

10時41分 左から祖父、父、息子役

鍬に見立てた太い木の枝を担いで、足元は裸足のまま。煙を上げる丸太が使われます。

太郎は怠け者で一向に田植え準備が進まず、祖父、父から牛を連れて来て作業を進めるよう促されます。

怠け者の太郎 右に小さく見えるのは父親(テチョ)

地元の峰山小学校5・6年生が孫役として祭りに参加しています。

太郎役・おじいさん役・牛役の地域の方々と絡みながらの農耕劇です。

鍬の形をした木をもち,「太郎太郎,はよ牛をひてけ。(早く牛を連れて来い)太郎太郎,はよ牛をひてけ。」と言いながら田を耕します。

いたずらをする子供 木の枝を絡ませる 観客の笑いを誘う

酒飲みが始まった 左は父親(テチョ) 右は太郎

牛は連れてこず、2人は酒盛りを始めました。

牛を曳いて田んぼを起こすが

暴れ牛は逃げ出した

生まれた子供(手に持つ丸い石) 左はおじいさん役(オンジョ)

丸い石を大切に撫でさすりながら、地元名所を読み込んだ歌が歌われました。

11時12分 神主さんがモミを撒く

お疲れ様でした

踊りの流れなど、うまく説明できずにすみません。2014年の太郎太郎踊りブログには詳細を載せています。こちらからご覧ください。

午後は同じ薩摩川内市内の射勝(いすぐる)神社での次郎次郎踊りに立ち寄りました。

9時52分 薩摩川内市高江町の南方神社 以下の画像は3月3日に撮影

神事は10時から、すでに鳥居近くの駐車場は満車で150mほど東側に車を止めました。

10時15分 神事の間もずっと整列

コロナ禍の期間も規模を縮小して祭りを継続されたとのこと。この日も神事が30分以上も続き、裸足と簡単な着物では寒かったことでしょう。

3月3日の最低気温は川内でマイナス0.8度、鹿児島でも2.1度、自宅を含めて山間部は霜が降りていました。

10時38分 踊り(農耕劇)が始まった 右は牛役

左手でカメラを構える方は長年踊りの主役として活躍されていました。この時間帯になるとカメラマン、観客がだいぶ増えていました。

10時41分 左から祖父、父、息子役

鍬に見立てた太い木の枝を担いで、足元は裸足のまま。煙を上げる丸太が使われます。

太郎は怠け者で一向に田植え準備が進まず、祖父、父から牛を連れて来て作業を進めるよう促されます。

怠け者の太郎 右に小さく見えるのは父親(テチョ)

地元の峰山小学校5・6年生が孫役として祭りに参加しています。

太郎役・おじいさん役・牛役の地域の方々と絡みながらの農耕劇です。

鍬の形をした木をもち,「太郎太郎,はよ牛をひてけ。(早く牛を連れて来い)太郎太郎,はよ牛をひてけ。」と言いながら田を耕します。

いたずらをする子供 木の枝を絡ませる 観客の笑いを誘う

酒飲みが始まった 左は父親(テチョ) 右は太郎

牛は連れてこず、2人は酒盛りを始めました。

牛を曳いて田んぼを起こすが

暴れ牛は逃げ出した

生まれた子供(手に持つ丸い石) 左はおじいさん役(オンジョ)

丸い石を大切に撫でさすりながら、地元名所を読み込んだ歌が歌われました。

11時12分 神主さんがモミを撒く

お疲れ様でした

踊りの流れなど、うまく説明できずにすみません。2014年の太郎太郎踊りブログには詳細を載せています。こちらからご覧ください。

午後は同じ薩摩川内市内の射勝(いすぐる)神社での次郎次郎踊りに立ち寄りました。