トルコ料理キョフテを2品作りました。

一品はウズガラ・キョフテ、もう一品はイズミル・キョフテ。

近所に西アジア方面の食材を売る店があり、インド料理を作る時はよく利用しているのですが、

トルコをはじめその周辺国の食材も沢山置いてあり、トルコ料理も一度作ってみようかなと思っていたところ、

たまたまテレビで、トルコのケバブ作りの名人がケバブを作っている番組を見、

美味しそうでしたので早速挑戦と、料理本を購入しそのレシピを参考に作ってみました。

今回はケバブでなく似たようなものですがキョフテを作りました。

ケバブは肉を串に刺し炭火で焼き、キョフテはハンバーグ状のものをグリルかフライパンで焼いたもののようですね。

最初の一品は、ウズガラ・キョフテ。

これは羊肉と牛肉を叩いてミンチにし、卵、パン粉、オリーブオイル、イタリアンパセリ他香辛料を併せて練り合わせ、ハンバーグ状にしてグリルで焼いたものです。

羊肉と牛肉は、3:1の割合で混ぜました。

上記テレビ番組に出ていた名人シェフは、巻き毛羊の肉が全く臭みがなく最高だと言っていましたが、残念ながら日本ではそんな選択の余地はありませんので、スーパーで売っているニュージーランド産もも肉の塊を使いました。

かつて、中国・内モンゴル自治区で、生きた羊を連れてきてその場でと殺解体し、茹でただけのものを食べたことがありますが、全く臭みがなく物凄く美味しかった記憶があります。どんな種類の羊だったのでしょうか。

中国からモンゴルにかけての羊は5000年以上前に西アジアから伝わったという説もあるようですので、トルコ同様巻き毛の美味しい羊なのかもしれませんね。

一匹丸ごと茹でて食べるという食べ方は、イタリアフィデンツァと言う田舎町でも経験しましたが、この時も中国の時と同じような美味しさでしたので、イタリアの羊も西アジアから伝わったものでしょうか。

レシピ本では、ハンバーグのように丸めグリルで焼いているのですが、今回はケバブのように串に刺し、無水鍋に網を置き串を並べ、鍋を空焚きしてグリルとして使いました。

熱がほんわりと伝わって低温でじっくり焼けるのではないかと。

レシピ本では、野菜とともにお皿に盛り合わせているだけですが、

今回は、焼いた野菜と一緒にトルコパンに挟み入れてみました。

このパンは、上記トルコ料理材料店で冷凍で売られていたもので、半分に切り分けると中に料理を挟みこめるように切れ目が入れてありました。

店員の話では、肉を挟んで食べると言っていましたので、多分今回のような食べ方をするのでしょうね。

因みに上記テレビ番組では、クレープのような薄いパンに肉だけ巻いて食べていました。

キョフテだけでは寂しいので、別途作っておいたサーモンマリネ、ホワイトアスパラと一緒にいただきました。

こちらはフレンチですが、何の違和感もありません。

西洋料理は、もともとオスマン帝国から伝わったものが多いようですから、似ていて当然ですね。

サーモンマリネは、高橋徳雄シェフのレシピを参照して作りました。

塩と砂糖で丸一日〆めたものをさらに半日ピチットして水気を切り、オリーブオイルとディルの葉でマリネしたものです。

ディルの葉を入れたマヨネーズ状ソースと一緒にいただきました。

この料理は40年ほど前、週間ポストに「男の料理」シリーズとして毎週連載されていたレシピの一つで、高橋シェフがまだラ・マレと言うビストロで働いていた頃のものです。

このシリーズは、男も台所に立って本格的で創造的な料理を作ろうと提唱して立ち上げたもののようで、

赤坂与太呂の鯛めしとか志摩観の鮑グリル、あるいはランデブーグリルの鴨ステーキとか今でもそのレシピを参照して作るほど、時代の価値を失っていない魅惑的な料理に溢れていました。

男は企業戦士として夜中まで働くことが当たり前だった時代に、男も台所に立とうと提唱し始めた先時代的な企画だったような気がします。

さて、キョフテもう一品は、イズミル・キョフテ。

上記ウズガラ・キョフテで使ったひき肉ミンチを活用して作りました。

まずトルコのトマトペーストたるサルチャをオリーブオイルとバターで炒め、さらにチキンスープを加えて煮詰めたものを作ります。

これをバットに移し入れ、この上に、輪切りにした玉ねぎ、ポテト、トマトを順次層状に重ね置き、最後一番上に上記ミンチ肉を丸めて置きます。

最後、水で湿らせたクッキングシートを被せ、低温オーブンで30分ほど蒸し焼きにして完成です。

お皿に移していただきます。

見た目はフレンチですね。

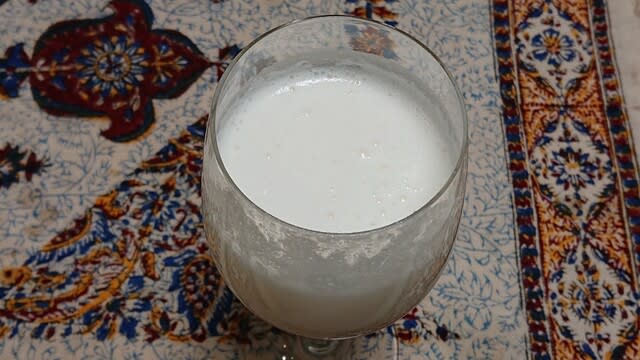

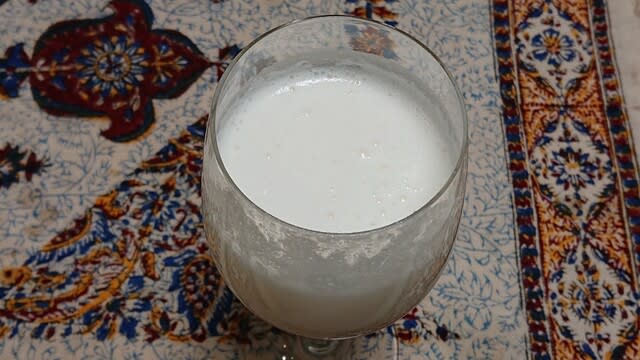

トルコのヨーグルトドリンク、アイランと一緒にいただきました。

これはトルコヨーグルトを牛乳或いは水で割り、塩を加え攪乱させただけのものです。

トルコでは、日本人がお茶を飲むように当たり前に飲まれているもののようですね。

トルコヨーグルトは、上記トルコ料理食材店で売られていたものを使いました。

この店では、水で割ったアイランも売られています。

塩気があり料理との相性が良く、お酒代わりにはぴったしです。

お酒を飲まない国では、それに相応する飲み物があるのですね。

一品はウズガラ・キョフテ、もう一品はイズミル・キョフテ。

近所に西アジア方面の食材を売る店があり、インド料理を作る時はよく利用しているのですが、

トルコをはじめその周辺国の食材も沢山置いてあり、トルコ料理も一度作ってみようかなと思っていたところ、

たまたまテレビで、トルコのケバブ作りの名人がケバブを作っている番組を見、

美味しそうでしたので早速挑戦と、料理本を購入しそのレシピを参考に作ってみました。

今回はケバブでなく似たようなものですがキョフテを作りました。

ケバブは肉を串に刺し炭火で焼き、キョフテはハンバーグ状のものをグリルかフライパンで焼いたもののようですね。

最初の一品は、ウズガラ・キョフテ。

これは羊肉と牛肉を叩いてミンチにし、卵、パン粉、オリーブオイル、イタリアンパセリ他香辛料を併せて練り合わせ、ハンバーグ状にしてグリルで焼いたものです。

羊肉と牛肉は、3:1の割合で混ぜました。

上記テレビ番組に出ていた名人シェフは、巻き毛羊の肉が全く臭みがなく最高だと言っていましたが、残念ながら日本ではそんな選択の余地はありませんので、スーパーで売っているニュージーランド産もも肉の塊を使いました。

かつて、中国・内モンゴル自治区で、生きた羊を連れてきてその場でと殺解体し、茹でただけのものを食べたことがありますが、全く臭みがなく物凄く美味しかった記憶があります。どんな種類の羊だったのでしょうか。

中国からモンゴルにかけての羊は5000年以上前に西アジアから伝わったという説もあるようですので、トルコ同様巻き毛の美味しい羊なのかもしれませんね。

一匹丸ごと茹でて食べるという食べ方は、イタリアフィデンツァと言う田舎町でも経験しましたが、この時も中国の時と同じような美味しさでしたので、イタリアの羊も西アジアから伝わったものでしょうか。

レシピ本では、ハンバーグのように丸めグリルで焼いているのですが、今回はケバブのように串に刺し、無水鍋に網を置き串を並べ、鍋を空焚きしてグリルとして使いました。

熱がほんわりと伝わって低温でじっくり焼けるのではないかと。

レシピ本では、野菜とともにお皿に盛り合わせているだけですが、

今回は、焼いた野菜と一緒にトルコパンに挟み入れてみました。

このパンは、上記トルコ料理材料店で冷凍で売られていたもので、半分に切り分けると中に料理を挟みこめるように切れ目が入れてありました。

店員の話では、肉を挟んで食べると言っていましたので、多分今回のような食べ方をするのでしょうね。

因みに上記テレビ番組では、クレープのような薄いパンに肉だけ巻いて食べていました。

キョフテだけでは寂しいので、別途作っておいたサーモンマリネ、ホワイトアスパラと一緒にいただきました。

こちらはフレンチですが、何の違和感もありません。

西洋料理は、もともとオスマン帝国から伝わったものが多いようですから、似ていて当然ですね。

サーモンマリネは、高橋徳雄シェフのレシピを参照して作りました。

塩と砂糖で丸一日〆めたものをさらに半日ピチットして水気を切り、オリーブオイルとディルの葉でマリネしたものです。

ディルの葉を入れたマヨネーズ状ソースと一緒にいただきました。

この料理は40年ほど前、週間ポストに「男の料理」シリーズとして毎週連載されていたレシピの一つで、高橋シェフがまだラ・マレと言うビストロで働いていた頃のものです。

このシリーズは、男も台所に立って本格的で創造的な料理を作ろうと提唱して立ち上げたもののようで、

赤坂与太呂の鯛めしとか志摩観の鮑グリル、あるいはランデブーグリルの鴨ステーキとか今でもそのレシピを参照して作るほど、時代の価値を失っていない魅惑的な料理に溢れていました。

男は企業戦士として夜中まで働くことが当たり前だった時代に、男も台所に立とうと提唱し始めた先時代的な企画だったような気がします。

さて、キョフテもう一品は、イズミル・キョフテ。

上記ウズガラ・キョフテで使ったひき肉ミンチを活用して作りました。

まずトルコのトマトペーストたるサルチャをオリーブオイルとバターで炒め、さらにチキンスープを加えて煮詰めたものを作ります。

これをバットに移し入れ、この上に、輪切りにした玉ねぎ、ポテト、トマトを順次層状に重ね置き、最後一番上に上記ミンチ肉を丸めて置きます。

最後、水で湿らせたクッキングシートを被せ、低温オーブンで30分ほど蒸し焼きにして完成です。

お皿に移していただきます。

見た目はフレンチですね。

トルコのヨーグルトドリンク、アイランと一緒にいただきました。

これはトルコヨーグルトを牛乳或いは水で割り、塩を加え攪乱させただけのものです。

トルコでは、日本人がお茶を飲むように当たり前に飲まれているもののようですね。

トルコヨーグルトは、上記トルコ料理食材店で売られていたものを使いました。

この店では、水で割ったアイランも売られています。

塩気があり料理との相性が良く、お酒代わりにはぴったしです。

お酒を飲まない国では、それに相応する飲み物があるのですね。