徳子と小督の悲話(PART 1)

(tokuko05.jpg)

(shibagaki4b.jpg)

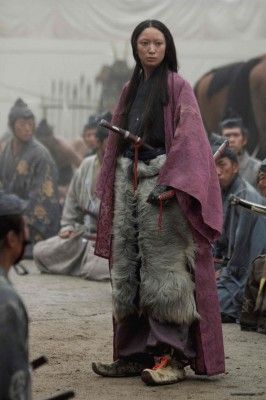

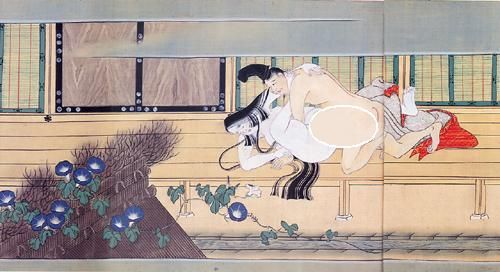

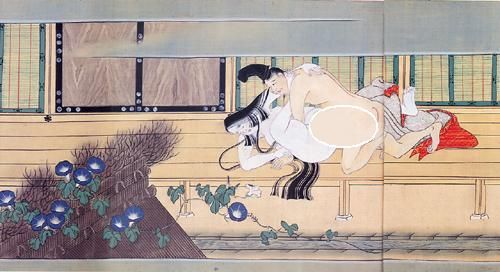

デンマンさん。。。 「悲話」というタイトルが見えてますけれど上の画像を見ていると、なんとなくエロい雰囲気が漂ってくるのでござ~♪~ますわァ~。。。

。。。ん? エロい雰囲気ですか?

そうですわ。。。 3枚目の画像ですわよう。。。 どう見てもエロいではござ~♪~ませんか! だからボカシが入っているのですわ。 そうでしょう?

卑弥子さんはエロい画像ばかりに注目するからですよ。

だってぇ、どうしてもエロい画像に目が釘付けになってしまうのですわ。 うふふふふふ。。。

それは卑弥子さんがエロい事に興味があるからですよ。

あらっ。。。 デンマンさんは、あたくしがエロい女だと思っているのでござ~ますか?

違うのですか?

んもおおおォ~。。。 ムカつきますことォ~!。。。 あたくしは、これでも京都の女子大学で「日本文化と源氏物語」を講義している橘卑弥子・准教授でざ~ますわ。 言うに事欠いてエロい女などとォ~。。。 あたくしの母親が聞いたら涙を流して悲しみますわよう。。。

そうでしょう。。。 そうでしょう。。。 だから、今日は悲話の話しをするのですよ。

あらっ。。。 エロいお話ではないのでござ~♪~ますか?

あれっ。。。 卑弥子さんは、エロい話の方がいいのですか?

だってぇ。。。、だってぇ~。。。 デンマンさんがせっかくエロい画像を貼り付けたのでござ~ますから、あたくしはかまいませんけれど、エロい画像を見た世界のネット市民の皆様の多くがエロいお話を期待していると思うのでござ~ますわ。

あのねぇ~、何も卑弥子さんが他のネット市民の皆様のエロい興味の事を考える必要はないのですよ。 卑弥子さん自身はどうなのですか? エロい話の方がいいのですか?

デンマンさん! いい加減にしてくださいましなァ! 出だしからこのような下らない事でガタガタ言わないで細木数子のようにズバリ!と本題に入ってくださいましなァ。 んもおおおォ~!

分かりました。 卑弥子さんがそのように言うのであれば、まず次のリストを見てください。

(lib30413.gif)

(lib30413d3.gif)

(lib30413e.gif)

赤い枠で囲んだ本をバンクーバーの市立図書館から借りて読んだのでござ~ますか?

その通りですよ。 よく分かりましたね。

だってぇ~、昨日も上のリストを持ち出したではござ~ませんか!

(hana009.jpg)

この本はなかなか読み応え、見応えのある本ですよ。 素晴らしい写真がたくさん貼ってあるので眺めているだけでも飽きないのです。 バンクーバーでこの本を手にとって眺めていると京都の風景が本当に懐かしくなってきますよ。

あらっ。。。 それほど京都の風景が懐かしいのでござ~ますか?

そうです。。。 京都生まれで京都育ち。。。、 しかも、京都にある女子大学でエロい腐女子たちに「日本文化と源氏物語」を教えている卑弥子さんが実に羨(うらや)ましいですよう。

「エロい腐女子」が余計でござ~ますわ。 それで、上の御本の中に「徳子と小督の悲話」が出てくるのでござ~ますか?

そうなのですよ。 ちょっと次の小文を読んでみてください。

『平家物語』で歩く紅葉名所

建礼門院徳子は、平家全盛の頃清盛の次女として生まれ、15歳で高倉天皇の中宮になる。

その後、西海壇ノ浦で我が子の安徳天皇と平家一門の悲劇を目の当たりにする。

都へと戻された彼女は、安徳天皇と平家一門の菩提を弔うために剃髪し出家した。

それが落飾の地・東山の長楽寺(ちょうらくじ)で本堂の左手に建礼門院の落飾の塔ともいう、燃えるような紅葉に包まれた供養等が建っている。

(choraku2.jpg)

(choraku3.jpg)

(中略)

一方、小督(こごう)の悲恋物語は『平家物語』の中に描かれる女人の話として哀切極まるものである。

高倉天皇の寵愛を受けた小督が徳子より先に子を生む。

すると清盛は怒り、小督を無理やり尼にして追放した。

黒染めの衣をまとった小督は最初嵯峨野に隠れ、その後、東山清閑寺(せいかんじ)に籠もって、23歳で死去したと伝えられている。

境内には小督塚が舞い落ちる紅葉を受けて建っている。

(seikan2.jpg)

(seikan3.jpg)

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

88ページ 『花物語で歩く京都』

著者: 川端洋之

2006(平成18)年3月15日 第1刷発行

発行所: 株式会社 淡交社

僕は『平家物語』を現代語訳で一通り読んではいたのだけれど、なぜか小督さんの悲話を見逃していたのですよ。

なぜでござ~ますか? エロいお話ではないので読み飛ばしていたのですわね。 うふふふふふ。。。

やだなあああァ~。。。 卑弥子さんは僕をエロい男だと思っているのですか?

殿方はすべてエロい生き物でござ~ますわよう。 おほほほほほ。。。

確かに、男はエロい話が好きですからね。。。 言われてみれば建礼門院徳子さんには次のようなエロ話が伝わっているのですよ。

私に合わせて腰を上下に

徳子が結婚したのは18歳、夫はわずかに12歳だったし、その夫婦生活もたったの9年だから、真の快美を知らぬのも無理はなかった。

まして閨技など、義経に教えられるまで、こんな世界があるなんて思いもよらない。

「私は怨むわ。 あなたのお節介を。 でも、これを知らないで死んだら、どんなにか悔いることでしょうね」うわごとのように、くり返す。

義経は半身を起こして、玉唇の紫龍をくわえる様を、つらつらと眺める。

徳子は恥ずかしく、脱いだ衣を集めて半身をおおう。

義経はわざと激しく出没させる。

「ああ、やめて」と止めるのも聞かず、かえって一の指を玉中に加え、「私のは細いから、これでちょうど良くなりましょう」とからかう。

徳子は両手で顔をおおい、悶えた。

「痛い。 裂けるわ。 やめて」

「お産の時は、もっと広げたでしょうに」

「恥を捨てて任せたのに、更に辱めるのですか」

「とおっしゃるなら、別の方法もありますよ。 教えてあげよう」

(bond010.gif)

右手に徳子の腰を、左手に肩を抱えて身を起こす。

自分はあぐらをかき、その上に徳子の尻を載せ、跨(またが)らせる。

「ああ、何をするの?」

義経は手をのばし襯衣(シャツ)を取り、徳子の背にかぶせた。

徳子の方は夜具を引き、これまた義経をおおう。

義経は襯衣(シャツ)の外から背を抱き、もう一方の手で尻を、こちらは襯衣(シャツ)の内から抱えた。

徳子は両手で義経の首につかまる。

彼の顎をおのが肩に載せさせる。

顔を傾ければ唇は斜めに義経の口に接した。

舌と舌で互いの口中を洗う。

股間の陽は陰をつき、陰は陽を噛まんとする。

(shibagaki4b.jpg)

(注: 赤字はデンマンが強調。

イラストはデンマン・ライブラリーより

読み易くするために改行を加えています)

44-46ページ 『春本を愉しむ』

著者: 出久根達郎

2009年9月20日 第1刷発行

発行所: 株式会社 新潮社

『徳子はエロカワ?』に掲載

(2013年1月25日)

あらっ。。。 もろにエロいお話でござ~♪~ますわ。 うふふふふふ。。。

卑弥子さん!。。。 鼻息が荒くなって。。。 眼が。。。 眼がギラギラと輝いてますよ! あのォ~。。。 そんなに近づかないでくださいよ。 卑弥子さんの鼻息が僕の顔に吹きかかるのですよ!

デンマンさん!。。。 悪い冗談はお止めになってくださいましなァ! どうして私の鼻息が京都からバンクーバーに吹きかかるのですかァ~?

とにかく、徳子さんには、このようなエロい話が伝わっているのですよ。

。。。んで、小督(こごう)さんのエロ話は。。。?

それが無いのですよ。

マジで。。。? どういう訳で小督さんにはエロいお話が無いのでござ~ますか?

だから、なぜだろうと思って僕はこの記事を書くことにしたのですよ。

でも、探せばどこかに小督さんにのエロいお話があるでしょうに。。。?

それが無い! 探したけれど、どこにも見当たらないのですよ。 ただ、次のような悲しい物語だけが伝わっているのです。

(すぐ下のページへ続く)