2017年10月10日から10月12日まで比叡山延暦寺と坂本を訪問しました。

本日はその第16回として2017年10月12日に訪問した石山寺

を写真紹介します。

長い間、完結することなく記事を書くのを中断していましたが、延暦寺の中心的な根本中堂

のある東塔の諸堂と石山寺について記事を書いていなかったので再開することにしました。

今回、やっと最終回に漕ぎつくことができました。

今回紹介する石山寺には宇治市の小学校時代に遠足で訪問した記憶があります。

本シリーズの過去15回の記事一覧

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その1 日吉東照宮

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その2 ケーブル坂本駅

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その3 求法寺走井元三大師堂

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その4 日吉大社

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その5 穴太衆積み石垣

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その6 慈眼堂(恵日院)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その7 滋賀院門跡

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その8 三井寺(園城寺)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その9 琵琶湖第一疎水のトンネルと大津閘門

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その10 大津城跡

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その11 延暦寺(横川地区)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その12 延暦寺(西塔地区)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その13 伝教大師像と伝教大師伝

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その14 延暦寺(東塔地区諸堂)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その15 延暦寺会館での食事と喫茶

石山寺の基本情報

住所:大津市石山寺1-1-1 TEL:077-537-0013

宗派:東寺真言宗 山号:石光山 御本尊:如意輪観音

西国三十三箇所観音霊場13番札所

創建:天平19年(747)

前身は、弘文元年(672)、壬申の乱で敗れた大友皇子を祀るために建立

開基:良弁 聖武天皇(勅願)

拝観料:600円(30名以上500円) 参拝時間:8:00~16:30

近江八景:石山秋月

石山寺公式サイト:https://www.ishiyamadera.or.jp/

紫式部所縁の寺

上の写真は源氏物語の作者の紫式部の像です。(土佐光起の筆)

紫式部が「源氏物語」の着想を得たのが石山寺と言われています。

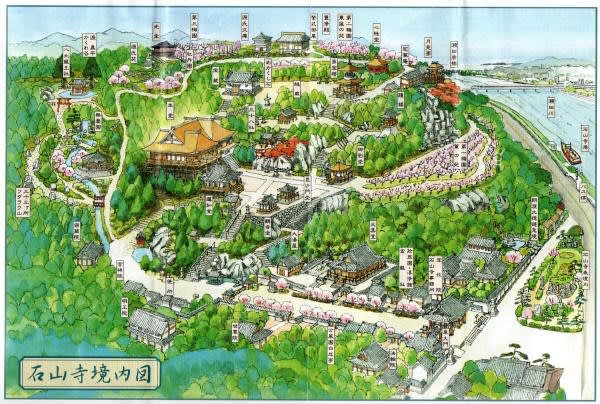

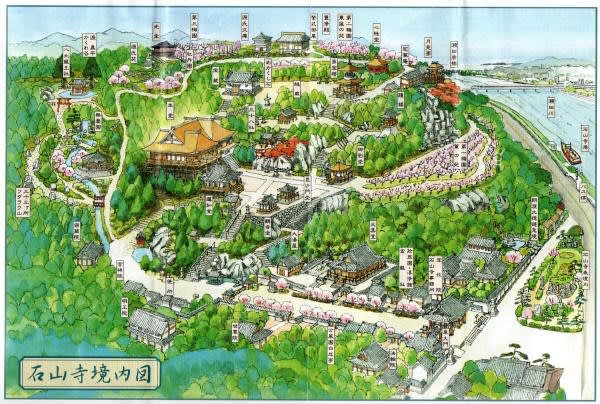

境内図

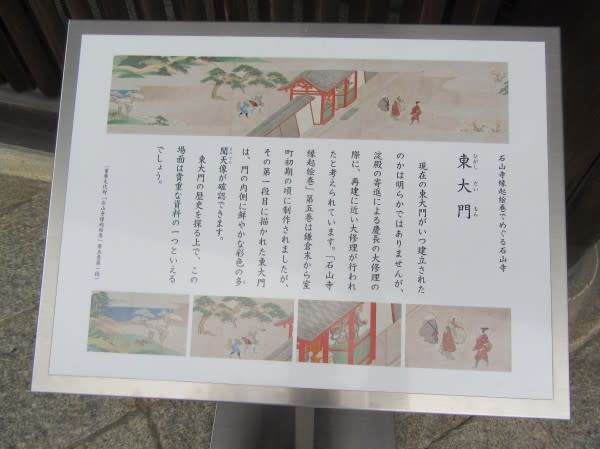

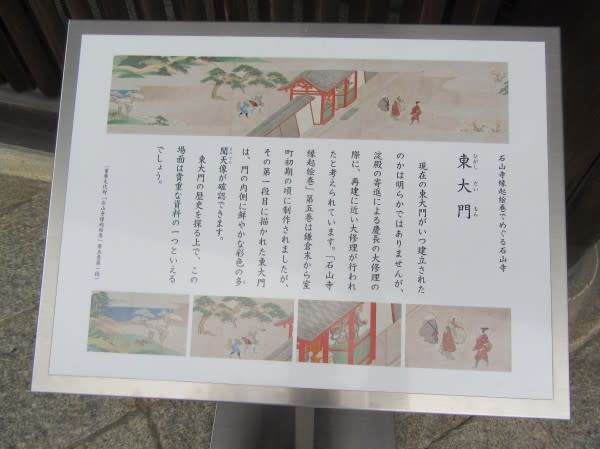

東大門(重文)

運慶と湛慶作の仁王像も見もの

上の写真は東大門の現地説明板

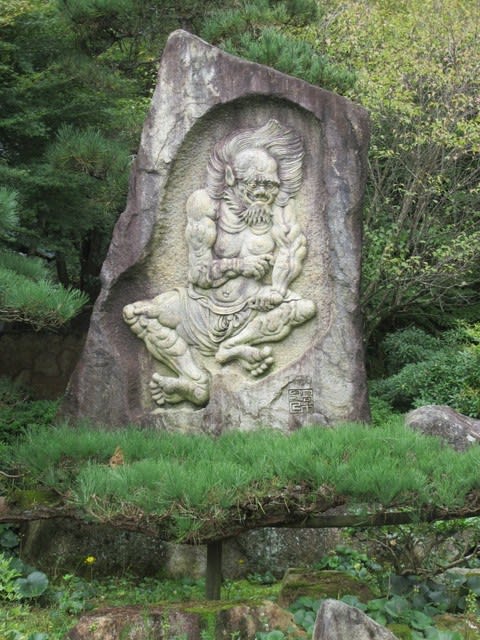

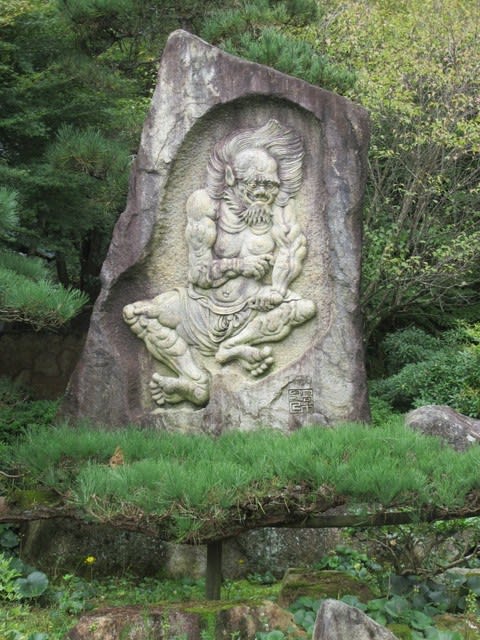

上の2枚の写真は仁王像は、鎌倉時代の仏師、運慶とその長男、湛慶の作

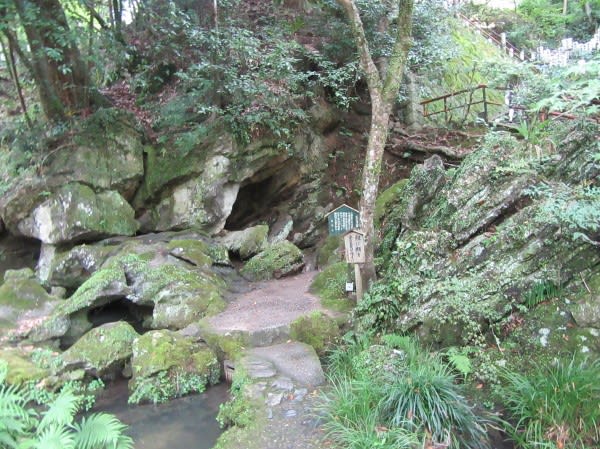

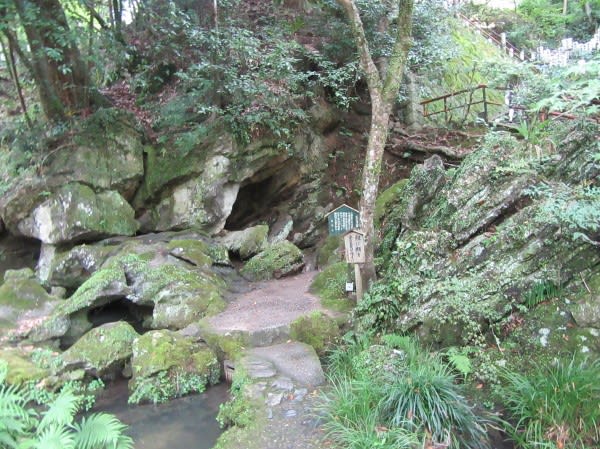

朗澄大徳ゆかりの庭園

上の写真は石山寺を中興した名僧の朗澄大徳ゆかりの庭園と現地説明板

境内図の朗澄大徳(ろうちょうだいとく)遊鬼境の位置にあります。

大黒天

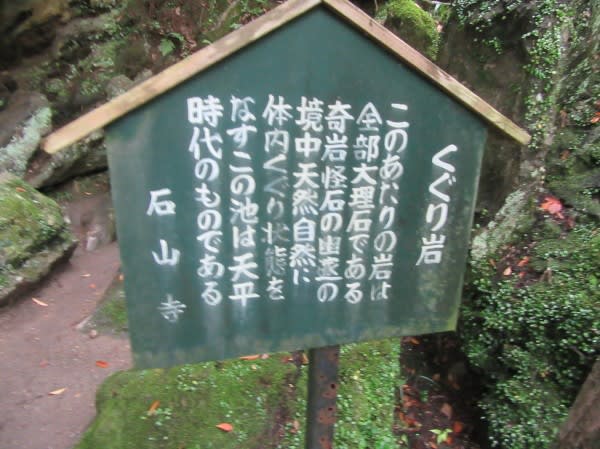

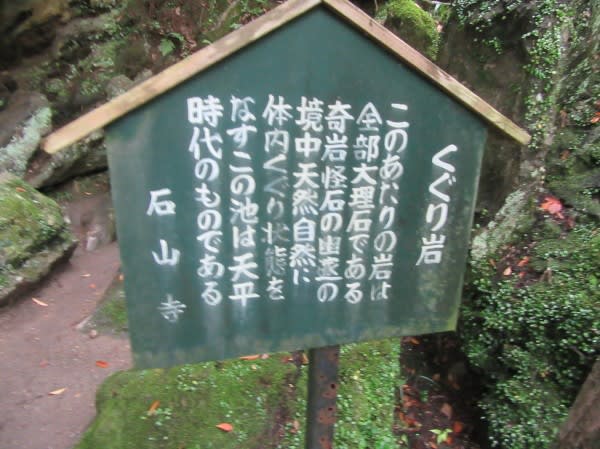

くぐり石

上の写真はくぐり石と現地説明板。

閼伽井屋

御本尊(如意輪観音)にお供えする水はここから汲まれるそうです。

東池坊密蔵院

上の2枚の写真は東池坊密蔵院と現地説明板

明治26年(1893)、島崎藤村が22才の時、茶丈跡地の「密蔵院」に2か月ほど逗留し

「密蔵記」を著した。後に「瀬田の清流」、「石山の源氏蛍」の作品を執筆

明治学院を卒業後に明治女学院の教師となった藤村は、婚約者がいる教え子(佐藤輔子)に

恋心を抱いたが、失恋して教師を辞して関西を漂白した。

この頃、傷心の藤村が石山寺を参詣したのが明治26年2月であった。

石山寺を参詣した時にハムレット一冊を献じ、その後、四国を旅し、

5月に石山寺に戻り、「密蔵院」で2ヶ月間の居候生活を始め、本格的に文学を志した。

藤村は敬愛する西行や芭蕉の様に旅をすることで情感を養い執筆活動を目指したと思われます。

西国三十三ケ所霊場

上の写真のお堂の中には西国三十三ケ所の全部の尊像を拝観できます。

明王院

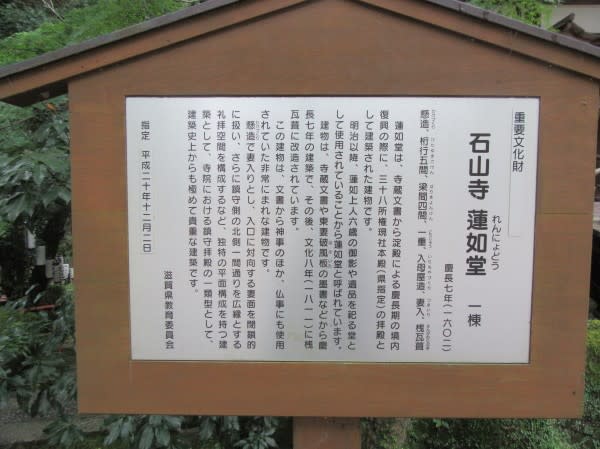

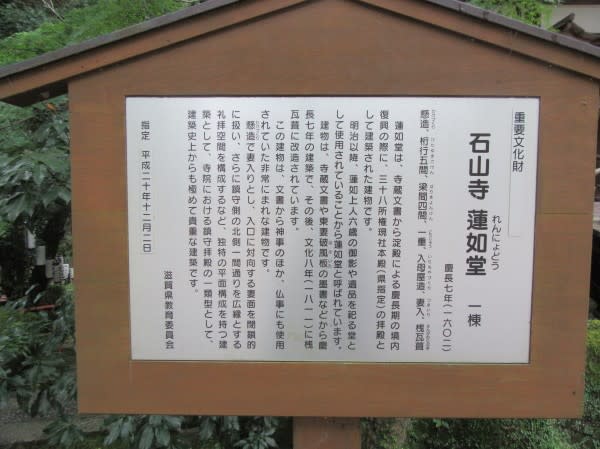

蓮如堂

上の2枚の写真は蓮如堂と現地説明板

毘沙門堂

上の3枚の写真は毘沙門堂と現地説明板

御影堂

右端に御影堂が写っています。真ん中は多宝塔の遠景

上の2枚の写真は御影堂の近景と現地説明板

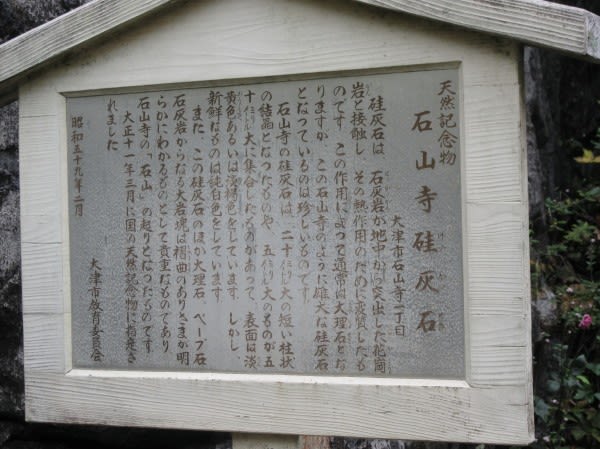

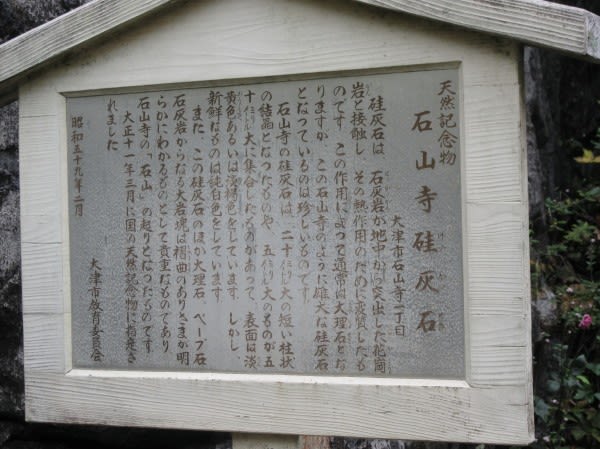

天然記念物 珪灰石

上の2枚の写真は天然記念物(大正11年3月に指定)となっている珪灰石と説明板

石山の起こりになったものです。

当日、咲き誇っていた草花

本堂(国宝)

上の4枚の写真は本堂(正面)と現地説明板

尚、遠景の左手は蓮如堂

ここで石山寺の縁起について簡略に述べていきます。

西国三十三所観音霊場の第13番札所。

聖武天皇が、奈良・東大寺の建立と十六丈の盧舎那仏(大仏)の鋳造を発願されたのは

天平15年(743)でした。それに必要な黄金が日本にないので、良弁僧正に祈らせます。

お告げにによって良弁僧正は近江国石山に草庵を建て、天皇の念持仏をその巖の上に

安置して祈祷すると、陸奥国から金が掘り出されて無事大仏は完成しました。

この時の草庵がもとになって、天平19年(747)に石山寺が開かれたと「石山寺縁起絵巻」が

伝えています。

源氏の間

上の写真は源氏の間の紫式部と現地説明板。

三十八社

上の3枚の写真は三十八社と現地説明板

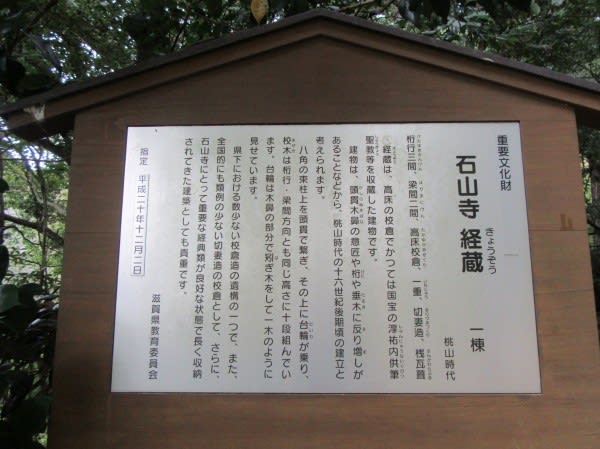

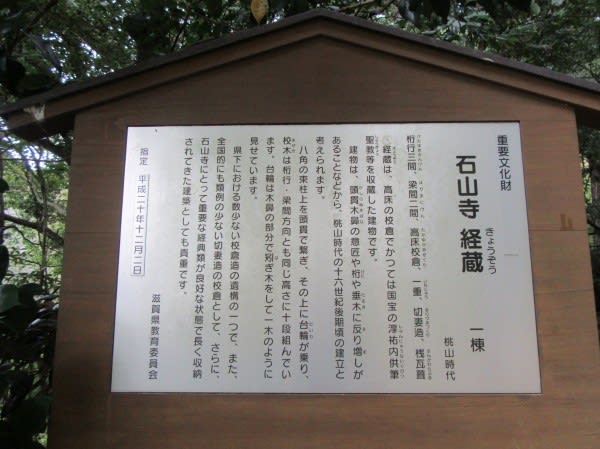

経蔵

上の2枚の写真は経蔵と現地説明板

重要な経典類などが収蔵されていました。

紫式部供養塔

本堂から上の経蔵の東にあるもので、寺伝紫式部供養塔ともいう。

ふつうは一重である笠(かさ)の部分が三重となっている特殊型で、上層軸部を

ほりだしている点からよせあつめでないことが知られる。

無銘であるが鎌倉時代中期ころの様式をもつ。

芭蕉句碑

鐘楼

多宝塔(国宝)

上の写真は多宝塔の遠景と近景

源頼朝の寄進で建久5年(1194)年に建立されたと伝えられています。

上の写真は多宝塔内部にある大日如来に関する説明板と多宝塔の説明板

宝篋印塔

上の2枚の写真は江戸時代に建立と思われる宝篋印塔

上の2枚の写真は源頼朝と亀ケ谷禅尼の供養塔とされる宝篋印塔と現地説明板

昭和36年(16917)に重要文化財に指定。南北朝時代のものと推定されています。

亀ヶ谷禅尼は頼朝の乳母で頼朝の家来の妻

上の写真は毘沙門堂近くの宝篋印塔

四方に四国八十八箇所霊場の土が埋め込まれているそうです。

宝篋印塔の周りを一周すると八十八箇所を巡る時と同じ功徳があるそうです。

めかくし石

上の2枚の写真はめかくし石と呼ばれる石造宝塔と説明板

多宝塔の西側にあります。

月見堂

心経堂

豊浄館

上の2枚の写真は豊浄舘の建物外観と当日の企画展

光堂

紫式部像

土産物

上の写真は紫式部、大津絵、の土鈴

上の写真は琵琶湖の天然しじみ

志じみ茶屋 湖舟のランチ

石山寺門前の食事処「志じみ茶屋 湖舟」でシジミの釜めしをいただきました。

大津市石山寺3丁目2−37

上の写真はお店の外観

上の2枚の写真はメニュー表

石山寺名物 石餅

上の写真は帰りにいただいた石山寺名物の石餅 300円(税込)です。

本日はその第16回として2017年10月12日に訪問した石山寺

を写真紹介します。

長い間、完結することなく記事を書くのを中断していましたが、延暦寺の中心的な根本中堂

のある東塔の諸堂と石山寺について記事を書いていなかったので再開することにしました。

今回、やっと最終回に漕ぎつくことができました。

今回紹介する石山寺には宇治市の小学校時代に遠足で訪問した記憶があります。

本シリーズの過去15回の記事一覧

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その1 日吉東照宮

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その2 ケーブル坂本駅

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その3 求法寺走井元三大師堂

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その4 日吉大社

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その5 穴太衆積み石垣

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その6 慈眼堂(恵日院)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その7 滋賀院門跡

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その8 三井寺(園城寺)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その9 琵琶湖第一疎水のトンネルと大津閘門

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その10 大津城跡

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その11 延暦寺(横川地区)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その12 延暦寺(西塔地区)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その13 伝教大師像と伝教大師伝

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その14 延暦寺(東塔地区諸堂)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その15 延暦寺会館での食事と喫茶

石山寺の基本情報

住所:大津市石山寺1-1-1 TEL:077-537-0013

宗派:東寺真言宗 山号:石光山 御本尊:如意輪観音

西国三十三箇所観音霊場13番札所

創建:天平19年(747)

前身は、弘文元年(672)、壬申の乱で敗れた大友皇子を祀るために建立

開基:良弁 聖武天皇(勅願)

拝観料:600円(30名以上500円) 参拝時間:8:00~16:30

近江八景:石山秋月

石山寺公式サイト:https://www.ishiyamadera.or.jp/

紫式部所縁の寺

上の写真は源氏物語の作者の紫式部の像です。(土佐光起の筆)

紫式部が「源氏物語」の着想を得たのが石山寺と言われています。

境内図

東大門(重文)

運慶と湛慶作の仁王像も見もの

上の写真は東大門の現地説明板

上の2枚の写真は仁王像は、鎌倉時代の仏師、運慶とその長男、湛慶の作

朗澄大徳ゆかりの庭園

上の写真は石山寺を中興した名僧の朗澄大徳ゆかりの庭園と現地説明板

境内図の朗澄大徳(ろうちょうだいとく)遊鬼境の位置にあります。

大黒天

くぐり石

上の写真はくぐり石と現地説明板。

閼伽井屋

御本尊(如意輪観音)にお供えする水はここから汲まれるそうです。

東池坊密蔵院

上の2枚の写真は東池坊密蔵院と現地説明板

明治26年(1893)、島崎藤村が22才の時、茶丈跡地の「密蔵院」に2か月ほど逗留し

「密蔵記」を著した。後に「瀬田の清流」、「石山の源氏蛍」の作品を執筆

明治学院を卒業後に明治女学院の教師となった藤村は、婚約者がいる教え子(佐藤輔子)に

恋心を抱いたが、失恋して教師を辞して関西を漂白した。

この頃、傷心の藤村が石山寺を参詣したのが明治26年2月であった。

石山寺を参詣した時にハムレット一冊を献じ、その後、四国を旅し、

5月に石山寺に戻り、「密蔵院」で2ヶ月間の居候生活を始め、本格的に文学を志した。

藤村は敬愛する西行や芭蕉の様に旅をすることで情感を養い執筆活動を目指したと思われます。

西国三十三ケ所霊場

上の写真のお堂の中には西国三十三ケ所の全部の尊像を拝観できます。

明王院

蓮如堂

上の2枚の写真は蓮如堂と現地説明板

毘沙門堂

上の3枚の写真は毘沙門堂と現地説明板

御影堂

右端に御影堂が写っています。真ん中は多宝塔の遠景

上の2枚の写真は御影堂の近景と現地説明板

天然記念物 珪灰石

上の2枚の写真は天然記念物(大正11年3月に指定)となっている珪灰石と説明板

石山の起こりになったものです。

当日、咲き誇っていた草花

本堂(国宝)

上の4枚の写真は本堂(正面)と現地説明板

尚、遠景の左手は蓮如堂

ここで石山寺の縁起について簡略に述べていきます。

西国三十三所観音霊場の第13番札所。

聖武天皇が、奈良・東大寺の建立と十六丈の盧舎那仏(大仏)の鋳造を発願されたのは

天平15年(743)でした。それに必要な黄金が日本にないので、良弁僧正に祈らせます。

お告げにによって良弁僧正は近江国石山に草庵を建て、天皇の念持仏をその巖の上に

安置して祈祷すると、陸奥国から金が掘り出されて無事大仏は完成しました。

この時の草庵がもとになって、天平19年(747)に石山寺が開かれたと「石山寺縁起絵巻」が

伝えています。

源氏の間

上の写真は源氏の間の紫式部と現地説明板。

三十八社

上の3枚の写真は三十八社と現地説明板

経蔵

上の2枚の写真は経蔵と現地説明板

重要な経典類などが収蔵されていました。

紫式部供養塔

本堂から上の経蔵の東にあるもので、寺伝紫式部供養塔ともいう。

ふつうは一重である笠(かさ)の部分が三重となっている特殊型で、上層軸部を

ほりだしている点からよせあつめでないことが知られる。

無銘であるが鎌倉時代中期ころの様式をもつ。

芭蕉句碑

鐘楼

多宝塔(国宝)

上の写真は多宝塔の遠景と近景

源頼朝の寄進で建久5年(1194)年に建立されたと伝えられています。

上の写真は多宝塔内部にある大日如来に関する説明板と多宝塔の説明板

宝篋印塔

上の2枚の写真は江戸時代に建立と思われる宝篋印塔

上の2枚の写真は源頼朝と亀ケ谷禅尼の供養塔とされる宝篋印塔と現地説明板

昭和36年(16917)に重要文化財に指定。南北朝時代のものと推定されています。

亀ヶ谷禅尼は頼朝の乳母で頼朝の家来の妻

上の写真は毘沙門堂近くの宝篋印塔

四方に四国八十八箇所霊場の土が埋め込まれているそうです。

宝篋印塔の周りを一周すると八十八箇所を巡る時と同じ功徳があるそうです。

めかくし石

上の2枚の写真はめかくし石と呼ばれる石造宝塔と説明板

多宝塔の西側にあります。

月見堂

心経堂

豊浄館

上の2枚の写真は豊浄舘の建物外観と当日の企画展

光堂

紫式部像

土産物

上の写真は紫式部、大津絵、の土鈴

上の写真は琵琶湖の天然しじみ

志じみ茶屋 湖舟のランチ

石山寺門前の食事処「志じみ茶屋 湖舟」でシジミの釜めしをいただきました。

大津市石山寺3丁目2−37

上の写真はお店の外観

上の2枚の写真はメニュー表

石山寺名物 石餅

上の写真は帰りにいただいた石山寺名物の石餅 300円(税込)です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます