本日は梅谷七右衛門清政(1683-1762)が著した「愚胸記」を取り上げます。

梅谷七右衛門清政は播磨町、東本荘の庄屋であった梅谷家の4代目当主だった人物です。

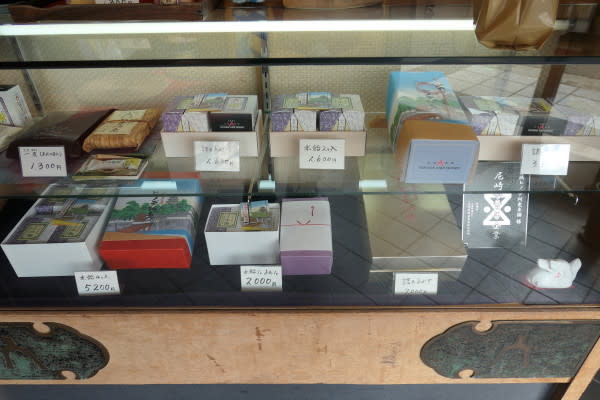

上の写真は播磨町郷土資料館に展示の「愚胸記」の展示

書き出しの部分で享保17年(1732)8月の銘がある。

梅谷七右衛門清政(1683-1762)は天和3年(1682)、東本庄村の庄屋の家に生まれました。

18歳の若さで庄屋を継ぎます。当時の村は決して豊かではなかったので、その打開策として

新田開発を志し、その成功によって財を成します。

その財を活用して地域の神社や寺を建て直し感謝されています。

享保17年(1732)、50歳の賀を迎えた清政が静かにその一生を振り返り自らの署名を

記して書き上げたのが「愚胸記(當家立身巻)」です。

46歳から書き始めて4年間、執筆して書き上げたものです。

播磨町郷土資料館で活動している「古文書を学ぶ会」が約3年かけて纏め上げ

令和5年(2023)3月冊子として纏められました。

2023年8月31日の神戸新聞NEXTで紹介されています。

私は2024年3月6日に播磨町郷土資料館を訪問した際に500円で現代語訳された

「愚胸記」を購入しました。

その中から今後、活かせる資料などを整理しておきます。

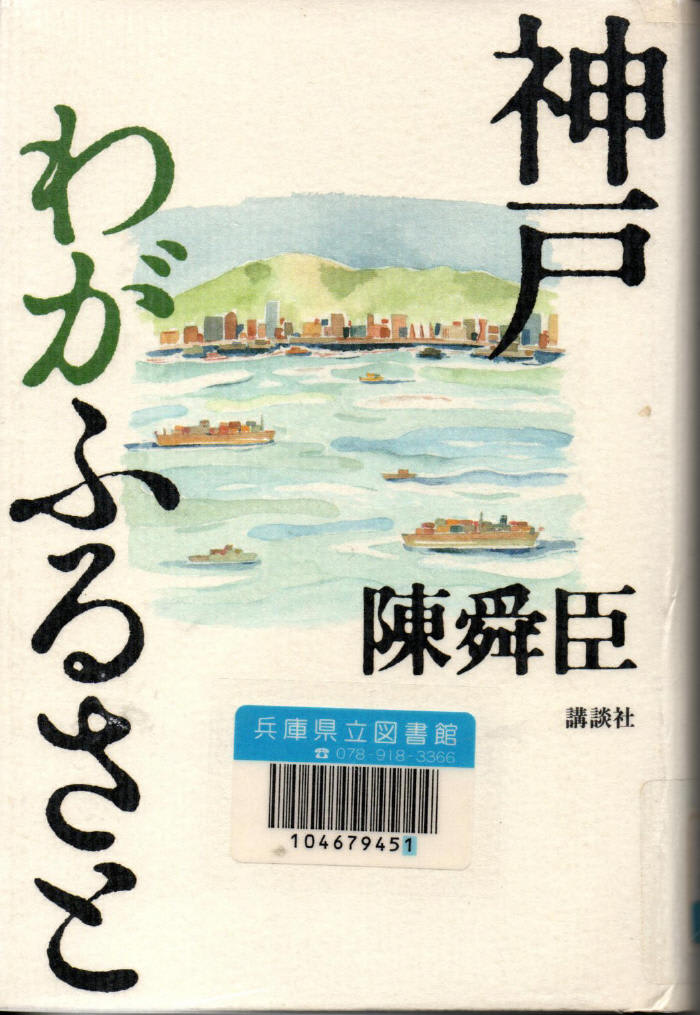

梅谷七右衛門清政の年譜

上の写真は上述の「古文書を学ぶ会」が纏められた冊子のPage100に掲載の年譜

以下の文章は令和3年度播磨町郷土資料館特別展「梅谷七右衛門清政と播磨町の先覚者たち」

の資料からの引用です。

清政は跡継ぎの男子には恵まれませんでした。梅谷七右衛門孟政(以下「孟政」)は8番目に生まれた男の子でした。それまでに生まれた7人のうち、6人までが女の子、残る1人の男児は満3歳で亡くなりました。したがって孟政が清政にとって希望の星であったことは想像に難くないことでした。孟政は元禄8年(1695)の火事で焼失していた地蔵堂と地蔵菩薩立像を再建・修復しましたが、そのわずか2年半後の延享5年(1748)2月、32歳の若さで亡くなりました。残された父親、清政の悲しみがどんなに深かったか、察するに余りあります。彼は蓮花寺に孟政のための供養塔を建て、菩提を弔いますが、2年後の寛延3年(1750)、地蔵堂の境内に魚類成仏の供養塔として立派な宝篋印塔(魚介類供養塔)を建てて魚類の霊を慰めました。或いは息子の若死にが、自分たちの魚類殺生の祟りとでも考えたのではないでしょうか。

梅谷七右衛門清政については所縁の場所を巡りシリーズでブログを作成していますので

その最終回の記事(全部のIndexあり)にリンクしておきます。

また、「愚胸記」現代語訳の目次から7歳から49歳までの出来事のIndexを転記しておきます。

第1章 幼少時代から家督相続まで(7歳~17歳) Page3~8

第2章 貧しい時代から新田開発と貸付金嘆願まで(18歳~21歳)Page9~17

第3章 魚問屋開業から阿閇神社 植林など(24歳~29歳) Page18~26

第4章 屋敷新築・新地開発・蓮花寺再建など(30歳~36歳) Page27~33

第5章 庄屋・大庄屋代としての業績(33歳~49歳) Page34~41

第5章以降(Page42~97)は梅谷家第4代当主の梅谷七右衛門清政が子孫に対して

生活信条、信心や人生哲学及び教訓を書いたものです。

今後、内容を理解して散策記を書く時の参考ににしたいと考えています。