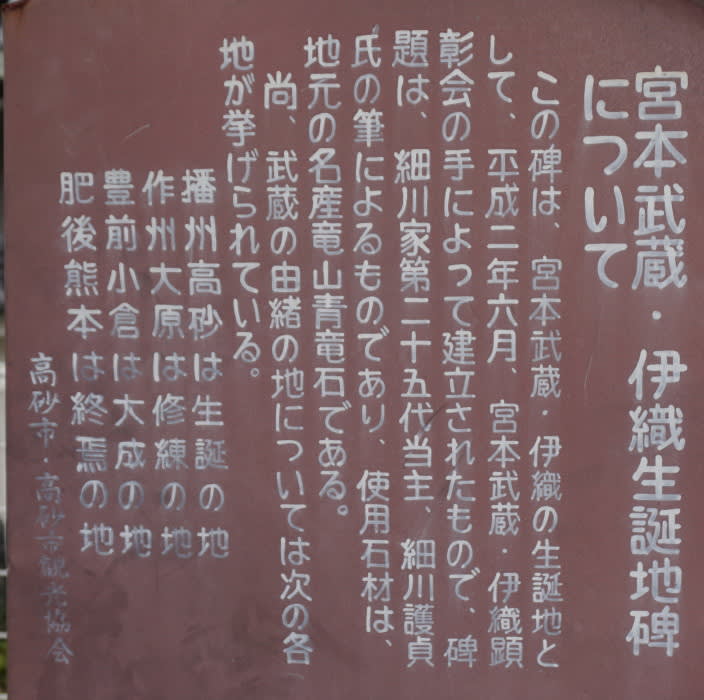

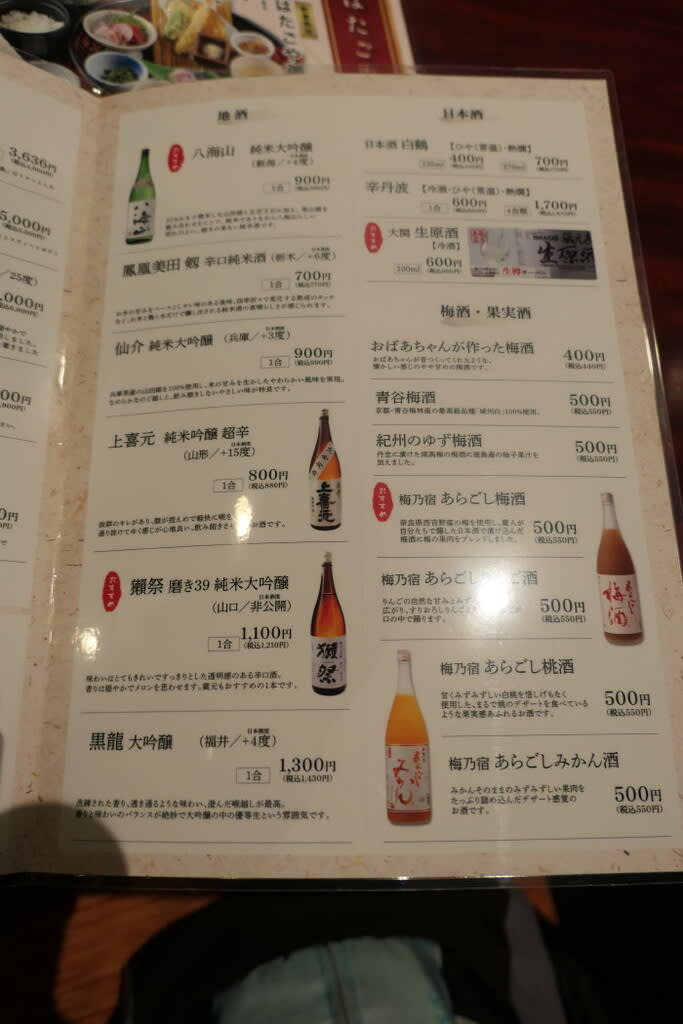

2024年6月6日、明石市立文化博物館の常設展示で表題の最後の剣士「野村彌生」所持の

太刀と脇差が展示されていましたので写真紹介します。

上の写真が最後の剣士「野村彌生」所持の太刀と脇差の展示

明石市立文化博物館の常設展示 撮影:2024年6月6日

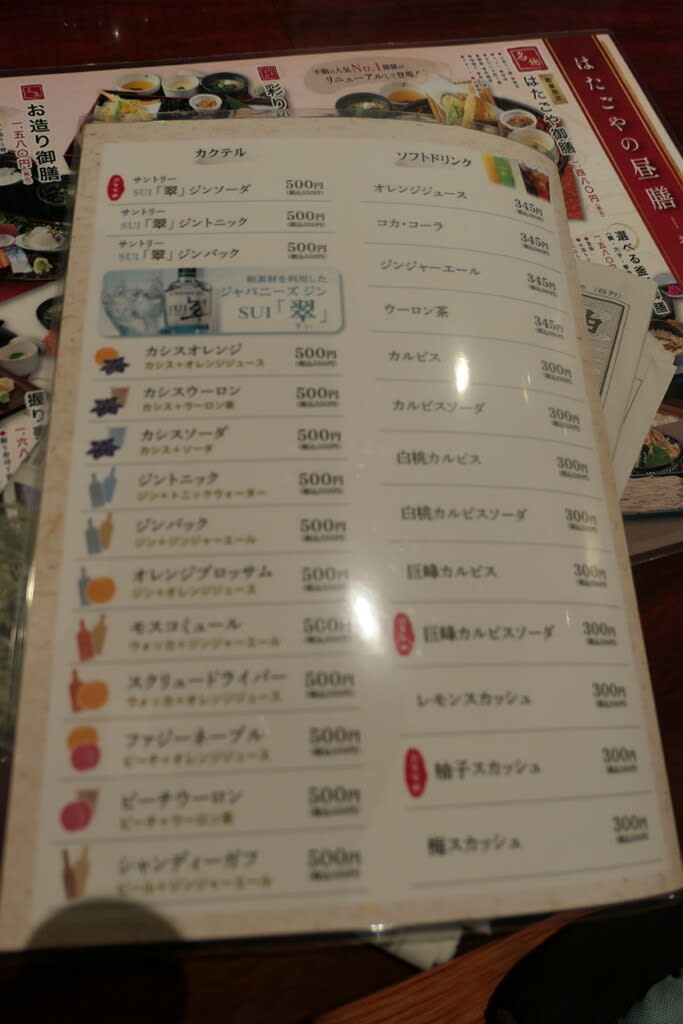

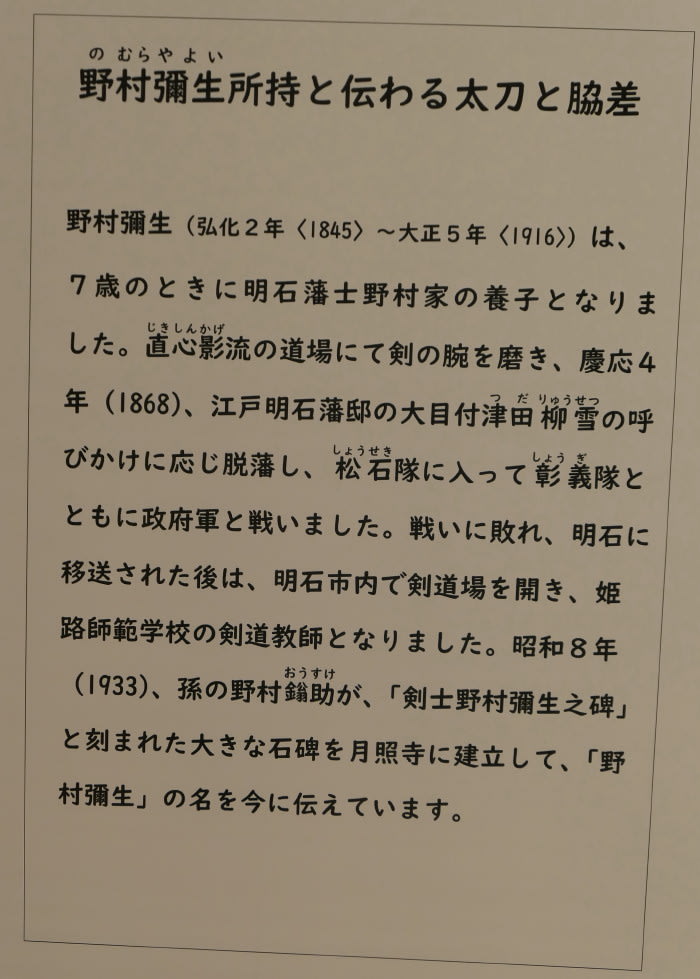

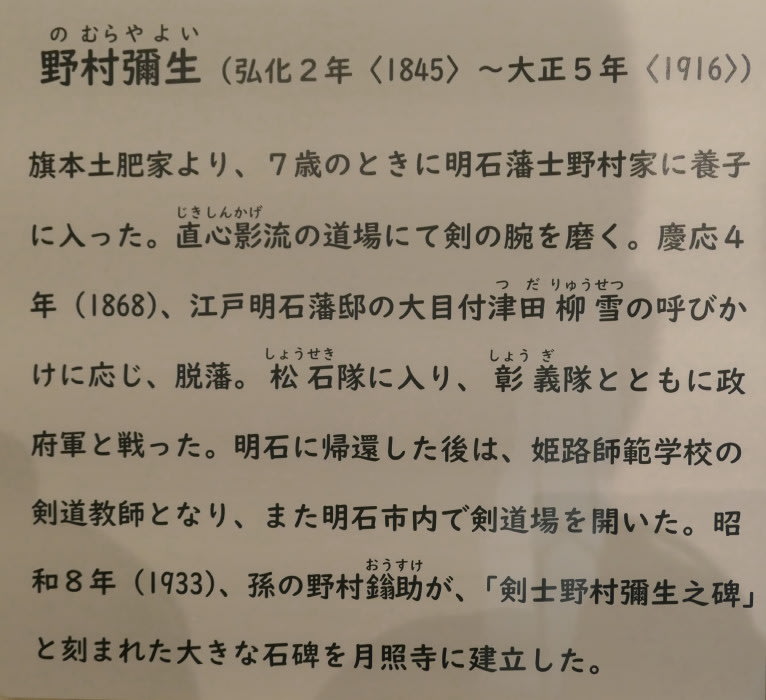

上の2枚の写真は野村彌生(のむら やよい)を紹介したパネル

野村彌生(1845-1916)について三条杜夫・祥平著の野村彌生伝記「明石と最後の剣士」の

記述も加えて記載しておきます。

野村彌生は弘化2年12月28日(1846年1月25日) 土肥右仲太の三男として江戸んお掛川藩藩邸で誕生、

土肥菊之進と命名された。元神戸市会議員・野村昌弘の曾祖父に当たる。

当時の掛川藩の藩主は6代目の太田備中守・資功(すけかつ)であった。

土肥菊之進は上述の掛川藩上屋敷(江戸・常盤橋近く)で5歳まで過ごし、5歳で上野の

北西に所在の下屋敷に移った。7歳になった時に明石藩大蔵谷の旧家・野村釜次朗が

菊之進を見込んで娘・つねの養子 となり野村菊之進となり明石藩士として新たな人生が始まります。

明石藩の江戸の上屋敷は半蔵門外にあり、ここで過ごすこととなった菊之進は

ここで生涯の友となる岡田担次郎(のちの岡田勝朝)と出会う。

菊之進と坦次郎は共に剣術の腕を磨き慶応2年(1866)に20歳になった菊之進は

田宮流剣術の免許皆伝を受けるまでになっていた。

慶応4年(1868)、江戸明石藩邸の大目付・津田柳雪(つだりゅうせつ)の呼びかけに応じ、

明石藩を脱藩し松石隊(しょうせきたい)に入って彰義隊と共に政府軍と戦いました。

戦いに敗れ明石に移送され、明石の福林寺で謹慎となった。明石藩の最後の藩主・松平直致の

力添えもあり謹慎処分は明治3年(1870)3月に解かれた。

菊之進はこの時に名前を野村彌生と改め、野村家の時期当主としてスタートをきった。

野村彌生は養父・野村崟次郎の叔父・次兵衛の娘・つねと結婚した。

住居は明石・東本町49番邸。

明治4年(1871)野村彌生は岡田勝朝とともに明石・西新町に剣術の道場を設け、

少年の門下生を武育する。

明治17年(1884)、東本町に演舞場「雄心館」を設置、のちに「鷹楊館」と名を改めたのち

幹事・門下生の取り立て役として従事。明石の入営軍人及び高等小学校、農学校などの

生徒に剣術を教授する日々を過ごす。

明治31年(1898)12月、大日本武徳会に入員。

明治33年(1900)2月、姫路第二師範学校で剣道の教師となる。

明治34年(1901)5月、大演武会に於いて小松宮総裁殿下の御前にて長崎の剣士との

試合に勝利し、殿下より御感の上賞を賜う。

明治39年(1906)、京都・武徳殿に定期的に剣術の指導に出かけるようになる。

大正5年(1916)1月7日、姫路市河間町(こばさまちょう)で71年の生涯を閉じる。

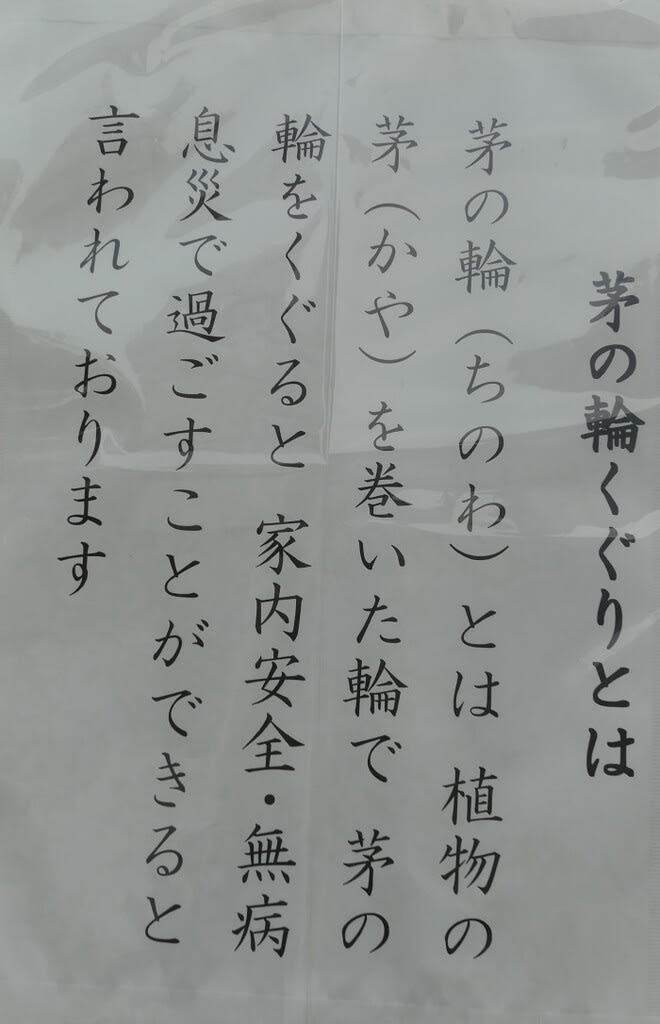

上の写真は人麿山月照寺の南参道脇に建てられた「剣士野村彌生之碑」

昭和8年(1933)11月、武徳会の兵庫支部、神戸武徳殿で柔道師範を務め、

明治時代の柔道三名人と称された田邊又右衛門と野村彌生の孫にあたる光の三男

野村翁助(おうすけ)によって建立されています。

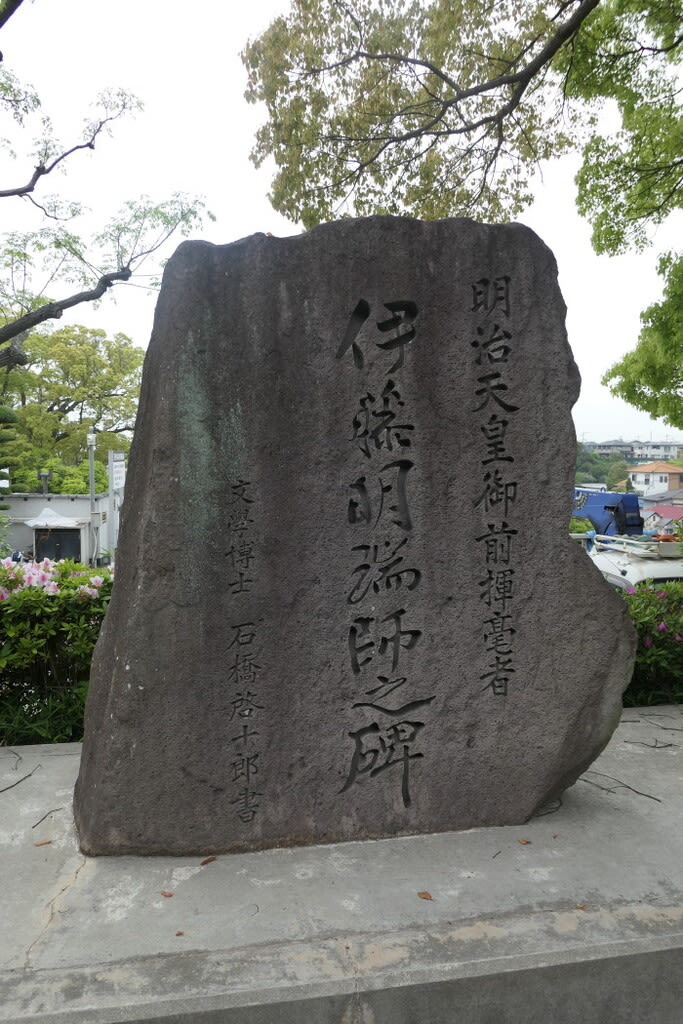

碑文の揮毫は明治天皇の御前で揮毫した際に「日本明瑞」の名を賜り、のちに伊藤博文の

書生となった伊藤明瑞によるものです。

上の写真は柿本神社の境内、筆塚の横に建立された伊藤明瑞師之碑

上の写真は「剣士野村彌生之碑」に隣接する地に建てられた野村彌生の親友

岡田勝朝の墓

明石藩士族、鷹楊館剣道教師の銘も刻まれています。