10ch読売テレビ「かんさい情報ネットten」 2022年8月3日放送「若一調査隊」で淡路島の

松帆銅鐸が紹介されました。番組内容は下記Youtube動画。

【若一調査隊】淡路島が考古学史を揺るがす!? “鉄器”と“銅鐸”に関する歴史的大発見とその謎に迫る! - YouTube

【若一調査隊】淡路島が考古学史を揺るがす!? “鉄器”と“銅鐸”に関する歴史的大発見とその謎に迫る!

まず、番組で紹介された内容をレビューしておきます。

松帆銅鐸発見地

南あわじ市の株式会社マツモト産業加工工場(三原工場)で2015年4月8日、

銅鐸7点が発見され大きな話題となりました。

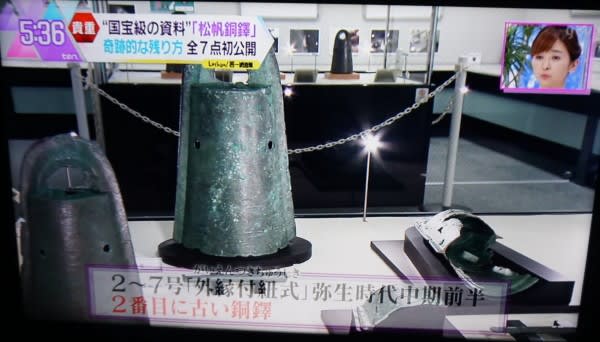

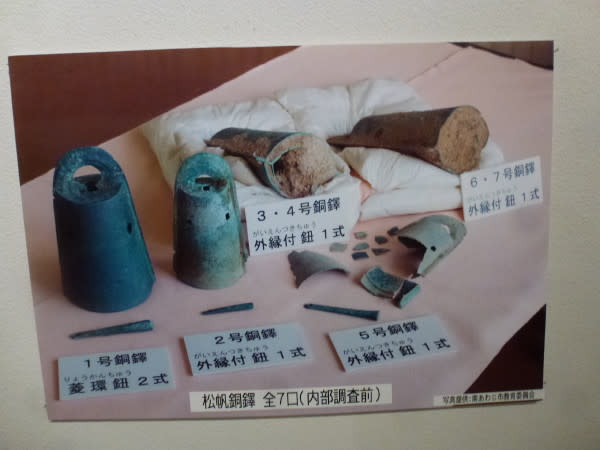

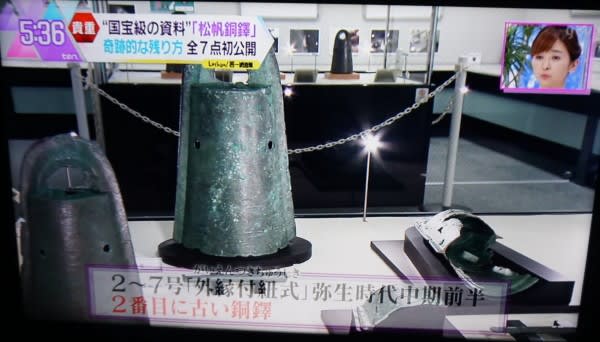

発見された7点の松帆銅鐸

発見された銅鐸は出土地から松帆銅鐸と命名されました。松帆銅鐸は全国で初めて

音を鳴らすための青銅の棒「舌(ぜつ)」と舌のつりひもが同時に見つかった

点で銅鐸の創生期に近い歴史を探る上で貴重であり注目されています。

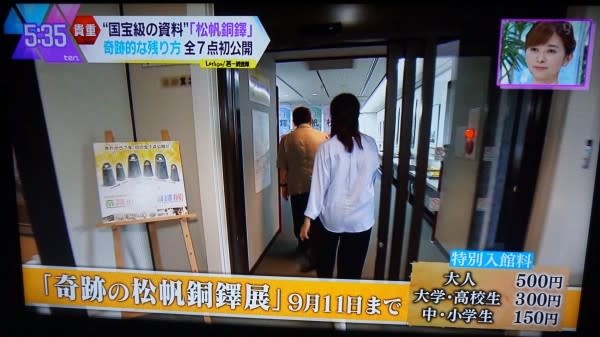

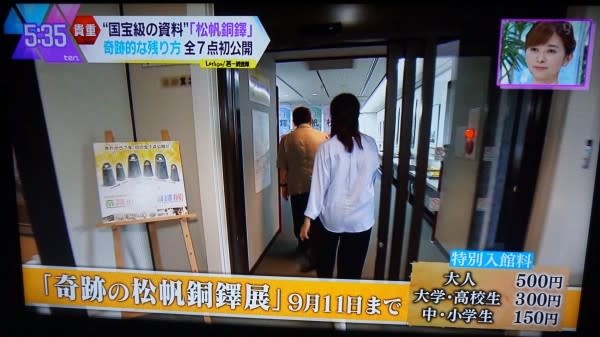

松帆銅鐸7点の玉青館での展示

南あわじ市の玉青館(ぎょくせいかん)で「奇跡の松帆銅鐸展」が開催中です。

2022年9月11日まで。

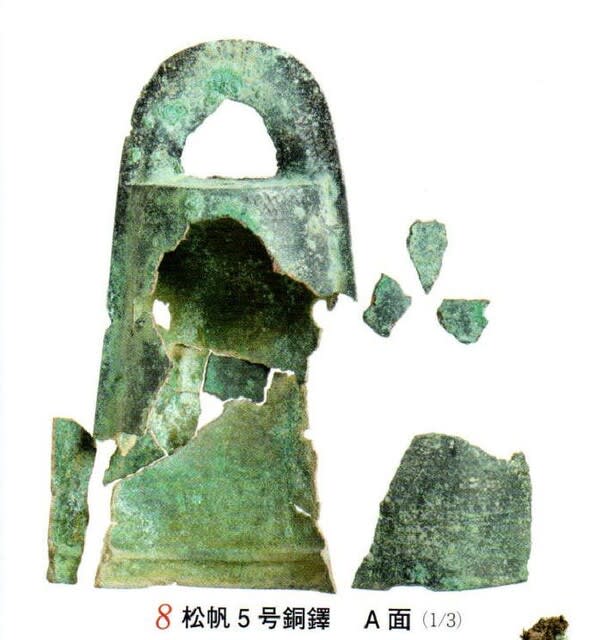

上の写真は玉青館に7年ぶり帰ってきた7点の松帆銅鐸。5号銅鐸は破損。

玉青館(ぎょくせいかん)の基本情報

〒656-0314 南あわじ市松帆西路1137番地1

Tel:0799-36-2314

開館:9時~17時

休館日:毎週月曜・年末年始

入館料:大人300円・大学高校200円・小中学生100円

公式サイト:南あわじ市滝川記念美術館 玉青館 - 南あわじ市ホームページ (city.minamiawaji.hyogo.jp)

公式FB:南あわじ市滝川記念美術館 玉青館 Gyokusei Museum | Facebook

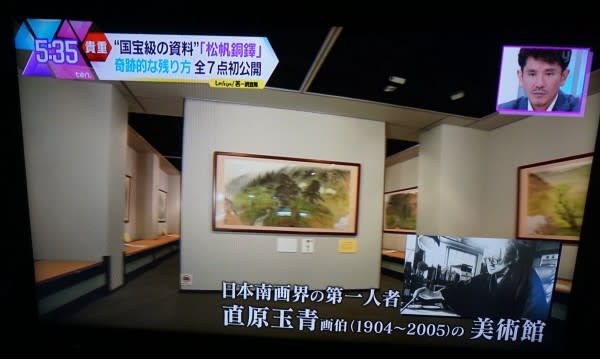

玉青館は日本南画界の第一人者直原玉青画伯(1904-2005)の美術館です。

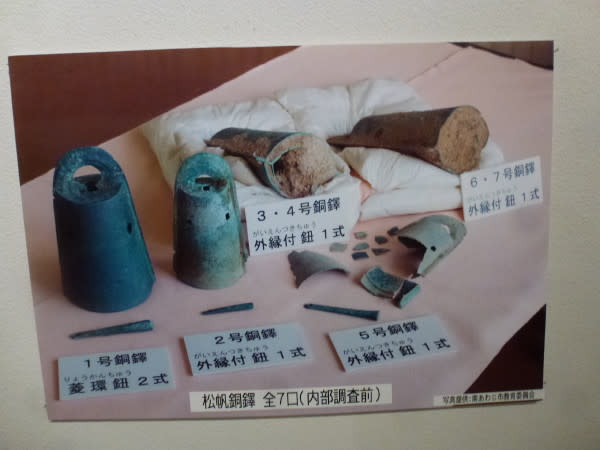

7つの銅鐸のうち3組が入れ子

1号・2号銅鐸、3号・4号銅鐸及び6号・7号銅鐸は対になっており入れ子と呼ばれる。

4つの奇跡

奇跡① 1号銅鐸は「菱環紐式」弥生時代前期~中期初頭の銅鐸 全国で11例のみ

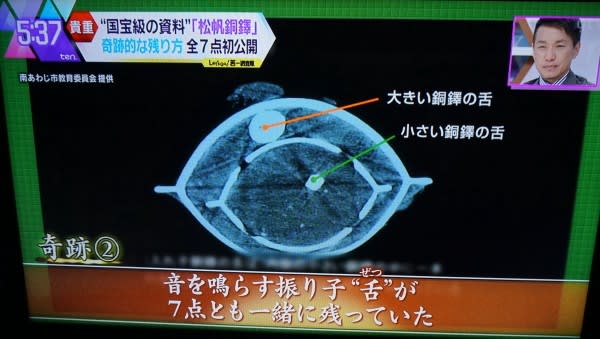

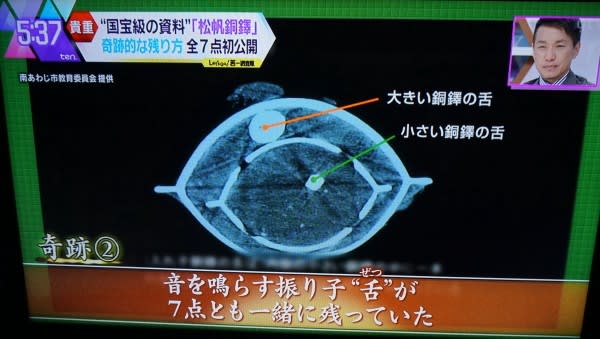

奇跡② 音を鳴らす振り子「舌」が7点とも残っていた。

奇跡③ 全国初 銅鐸と舌を結ぶヒモを発見(3・6・7号のみ)

奇跡④ 全国初 入れ子の中に植物が付着 これのC14放射性同位元素分析で年代を特定

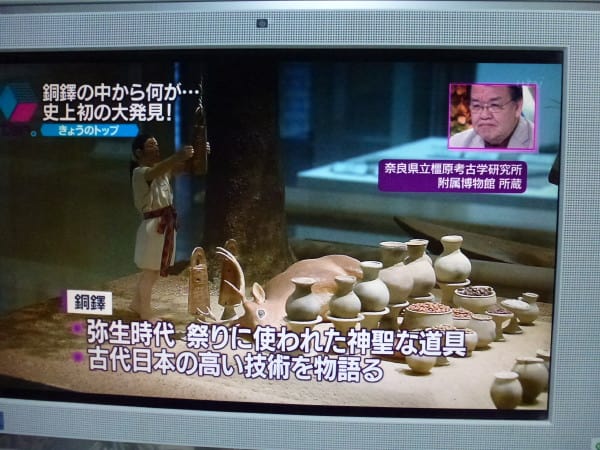

銅鐸は弥生時代の祭祀の道具

1・2号銅鐸の復元

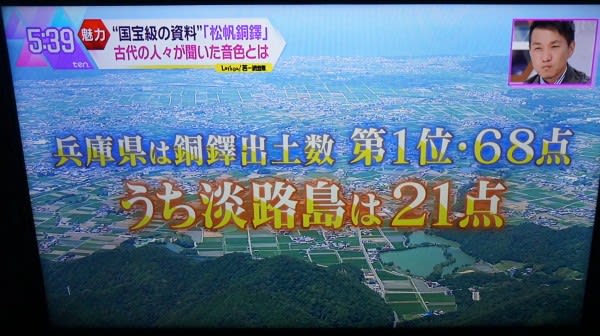

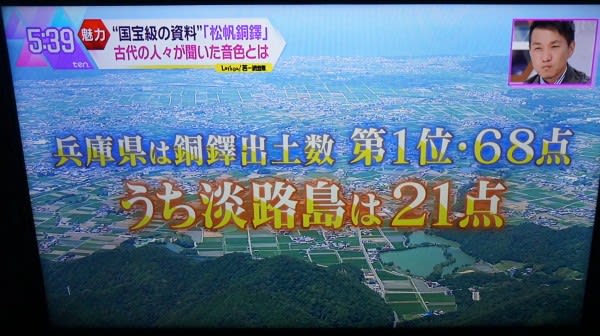

銅鐸出土数

銅鐸の出土数は約500だそうです。兵庫県の出土数 全国第1位の68点

淡路島からの出土は21点

若一調査隊の番組に刺激を受けて松帆銅鐸について現在までの知見を纏めてみました。

ベースとなった資料は以下のとおりです。

1)兵庫県立考古博物館編「淡路島 松帆銅鐸と弥生社会」季刊考古学・別冊28雄山閣(2019)

2)兵庫県立考古博物館開館10周年シンポジウム「松帆銅鐸と淡路の青銅器をめぐって」2017年11月11日

3)兵庫県立考古博物館開館10周年記念 講演会 定松佳重「松帆銅鐸の発見」2017年10月7日

4)兵庫県立考古博物館開館10周年記念 特別展「青銅の鐸と武器-弥生時代の交流-」(2017)

5)松帆銅鐸の展示 in 兵庫県立考古博物館 on 2016-3-8 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

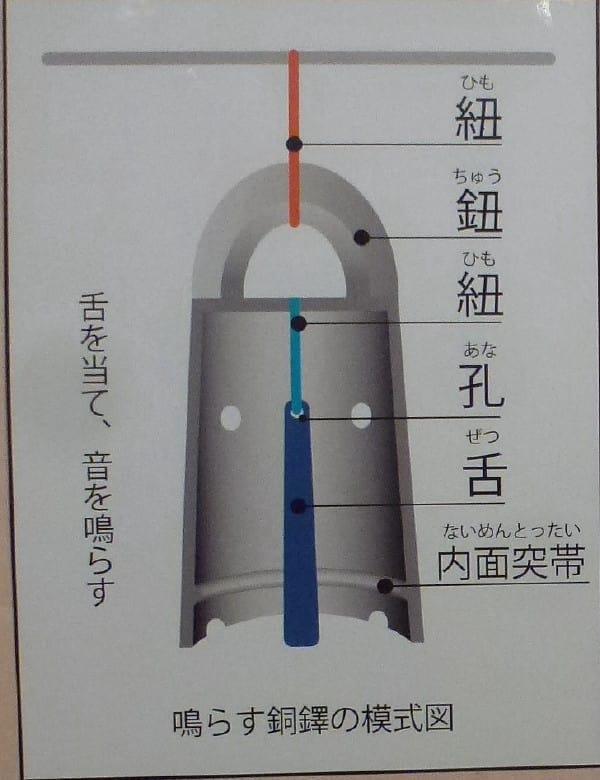

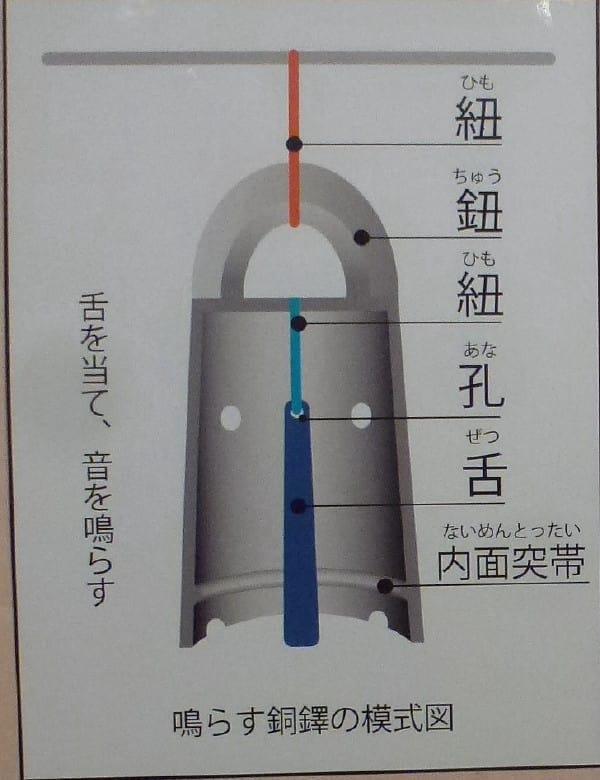

鳴らす銅鐸の各部名称

上の写真は鳴らす銅鐸の模式図(パネル展示) 出典:5)

銅鐸は鳴らすために舌が当たる部分が盛り上がっている(内面突帯)が、そこが

すり減っていました。ですから何回も鳴らされ使用されてきたと思われます。

発見された7つの銅鐸と舌

上の写真が7個の銅鐸です。(写真パネル展示)5号銅鐸は破損。

出典:5)2016年2月27日(土)~3月27日(日)開催の兵庫県立考古博物館の特別公開イベント

写真展示、撮影は2016-3-8

上の2枚の写真は松帆銅鐸3号・4号の発見された状態での写真と3次元画像

出典:4) Page11-12

上の2枚の写真は松帆銅鐸6号・7号の発見された状態での写真と3次元画像

出典:4) Page11-12

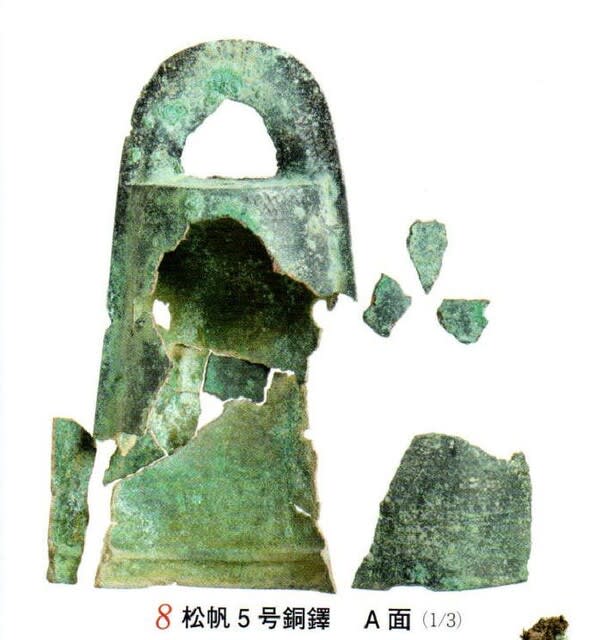

上の写真は松帆5号銅鐸と7本の舌 出典:1)口絵

舌を下げる紐は三つ編みのように編まれた組紐であった。また、ひもの痕跡を解析した

ところ、銅鐸を吊り下げる際には太さ2~3ミリの細い紐で何重にも巻き付けていた

ことが確認されました。手に持って鳴らしていたものではなく、吊り下げて使用して

いたことがはっきりしました。

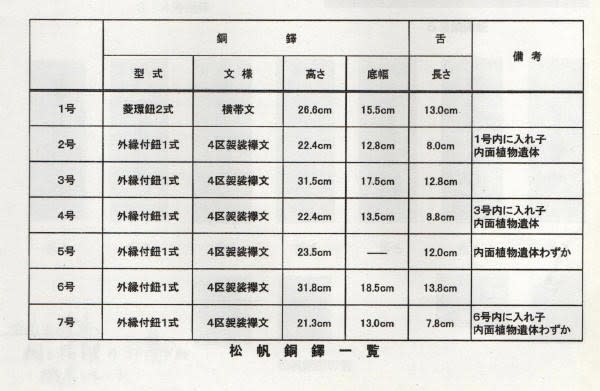

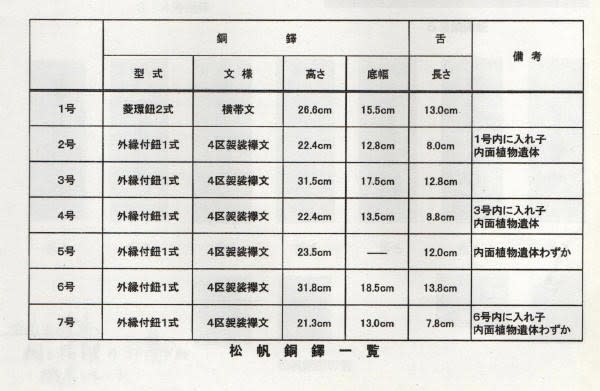

発見された松帆銅鐸の一覧表

上の写真は7つの松帆銅鐸の一覧表 出典:3)

発見された銅鐸は出土地から松帆銅鐸と命名されました。松帆銅鐸は全国で初めて

音を鳴らすための青銅の棒「舌(ぜつ)」と舌のつりひもが同時に見つかった

点で銅鐸の創生期に近い歴史を探る上で貴重であり注目されています。

舌のつりひもが残存した理由は銅イオンによるもので銅と接触している部分が残存。

1号・2号銅鐸、3号・4号銅鐸及び6号・7号銅鐸は対になっており入子と

呼ばれる。銅鐸と青銅製の舌が近くで見つかったのは、鳥取県の「池ノ谷第二遺跡」と

兵庫県南あわじ市の中ノ御堂の2例(3点)で今回が3例目で全国的にも貴重。

1号銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)2式 ・・弥生時代前期 約2300年前

2号銅鐸から7号銅鐸は外縁付鈕(がいえんつきちゅう)1式で弥生中期

約2100年前

銅鐸の出土数(7個)としては、島根県の加茂岩倉遺跡(39個)、滋賀県大岩山24点

兵庫県神戸市の桜ヶ丘14点に次ぎ4番目である。

銅鐸の出土数は約500だそうです。兵庫県の出土数 全国第1位の67点

淡路島からの出土は21点。

実際に作られた銅鐸の総数は、少なくとも1,200個、最大で4,400個ほどで、「聞く銅鐸」

の製作総数は約830~3,000個と推定できた(難波2000)以上の出典は2)Page3

入れ子状態が確認されているのは他に加茂岩倉遺跡(島根県雲南市)からで

12組の入子の銅鐸が発掘されています。

発掘された39個の銅鐸は平成20年7月10日に国宝に指定されました。

上の2枚の写真は松帆1号銅鐸(上)と松帆2号銅鐸(下) 出典:1)口絵

上の2枚の写真は松帆3号銅鐸(上)と松帆4号銅鐸(下) 出典:1)口絵

上の写真は松帆5号銅鐸 出典:1)口絵

上の2枚の写真は松帆6号銅鐸(上)と松帆7号銅鐸(下) 出典:1)口絵

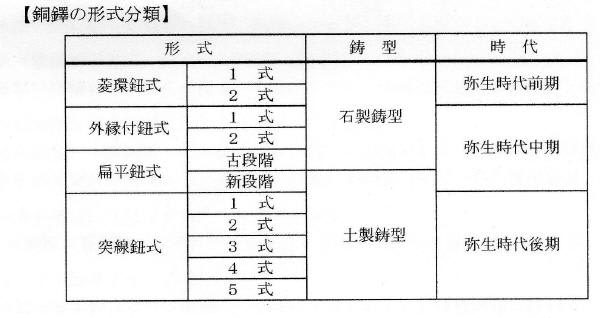

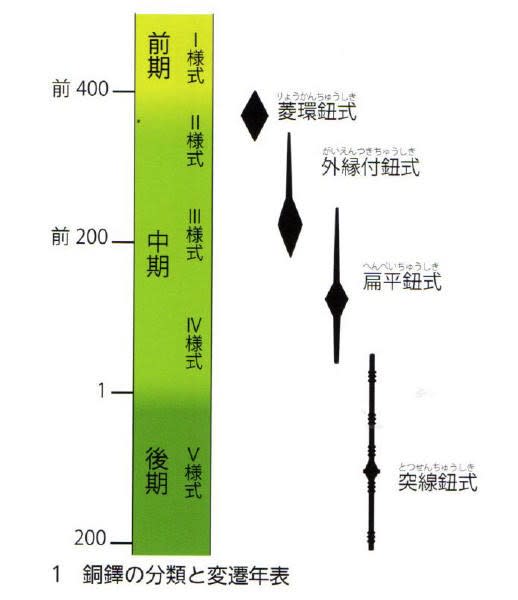

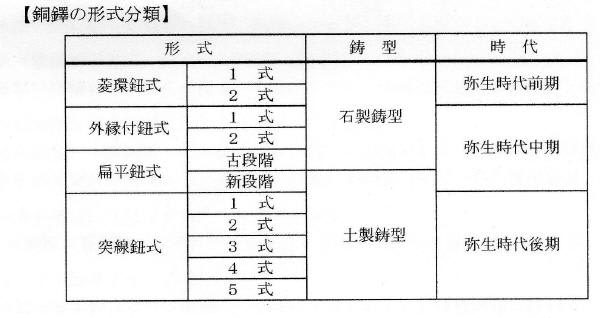

銅鐸の形式

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

銅鐸の形式分類が書かれています。

弥生時代の前期、中期、後期について諸説があり確定していないが下記と

定義します

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

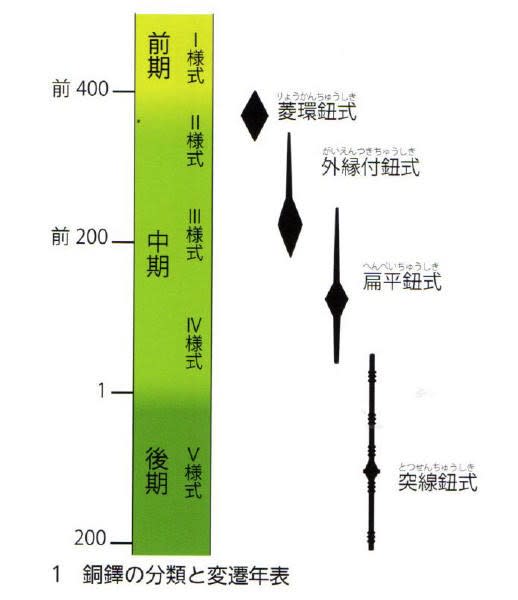

上の写真は銅鐸の分類と変遷年表 出典:4)

松帆銅鐸の形式について再掲します。

1号銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)2式 ・・弥生時代前期 約2300年前

2号銅鐸から7号銅鐸は外縁付鈕(がいえんつきちゅう)1式で弥生中期

約2100年前

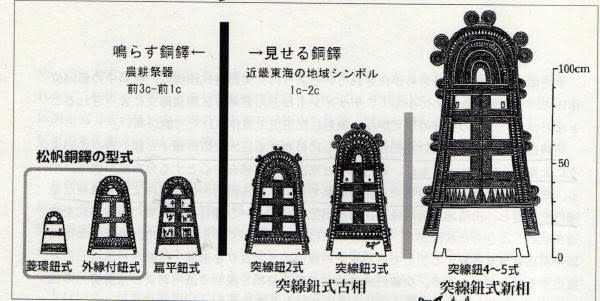

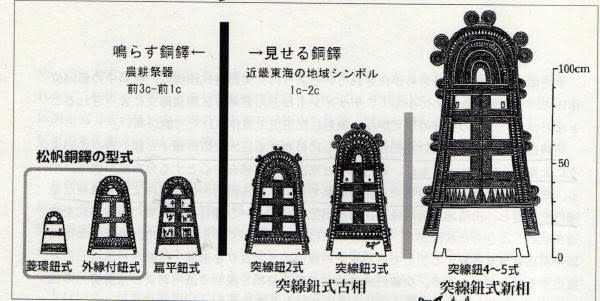

上の写真は鳴らす銅鐸から見せる銅鐸の変遷 出典:2)Page16

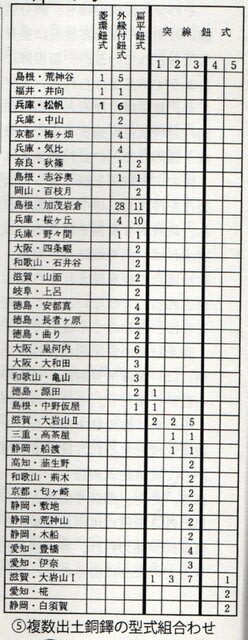

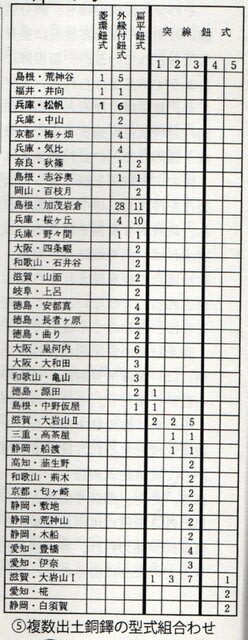

上の写真は複数出土銅鐸型式組み合わせ 出典:2)Page16

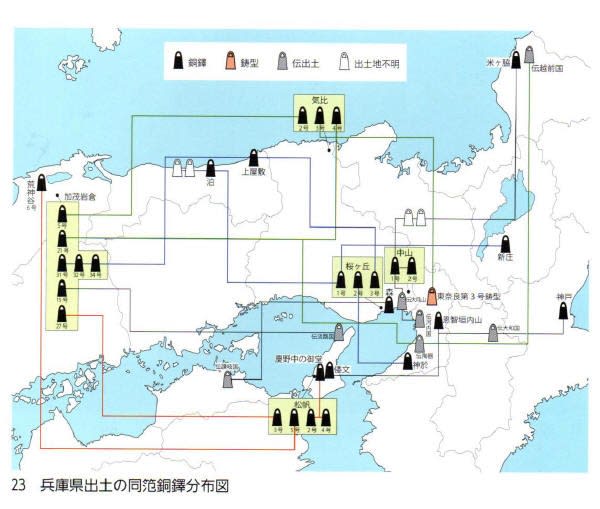

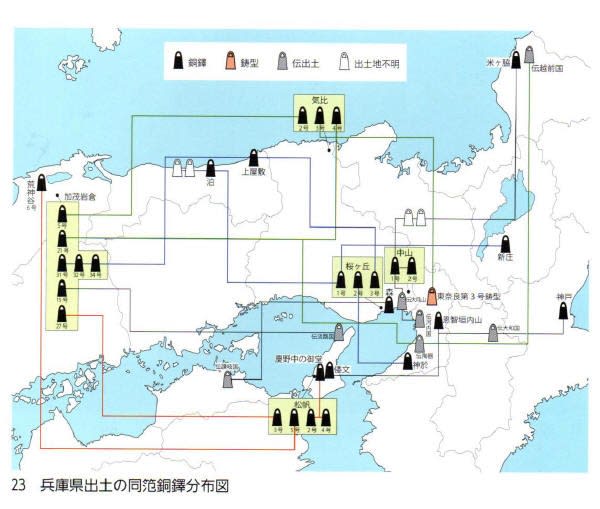

同范銅鐸

松帆銅鐸の2号と4号と松帆地区で1686年に出土した慶野中の御堂銅鐸

(南あわじ市・日光寺蔵)が同笵(どうはん)銅鐸であると同定されています。

御堂銅鐸(日光寺銅鐸)の4区袈裟襷文(けさだすきもん)左下にはシカの

絵が描かれており4号銅鐸で同じシカの絵が確認できたそうです。

松帆銅鐸の3号と出雲の加茂岩倉27号銅鐸が同范銅鐸であることも確認されています。

松帆銅鐸の5号と荒神谷6号銅鐸が同范銅鐸であることも確認されています。

上の写真は兵庫県出土の銅鐸の同范銅鐸 出典:4)Page20

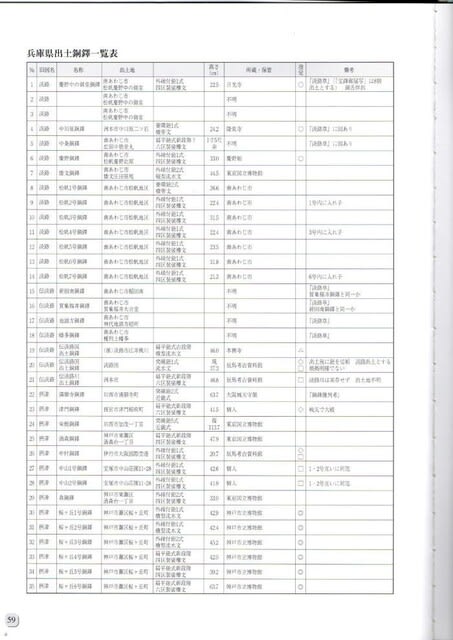

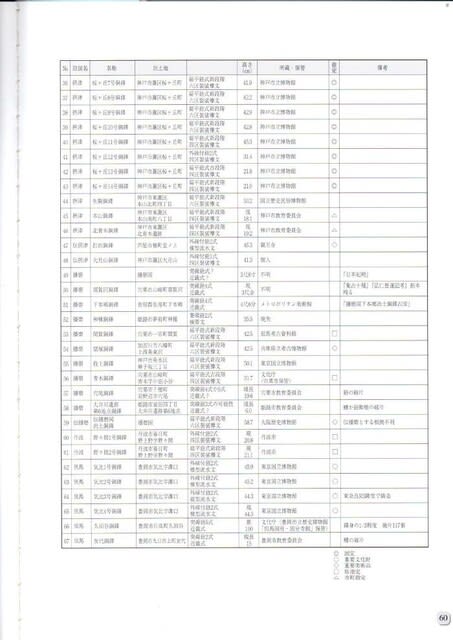

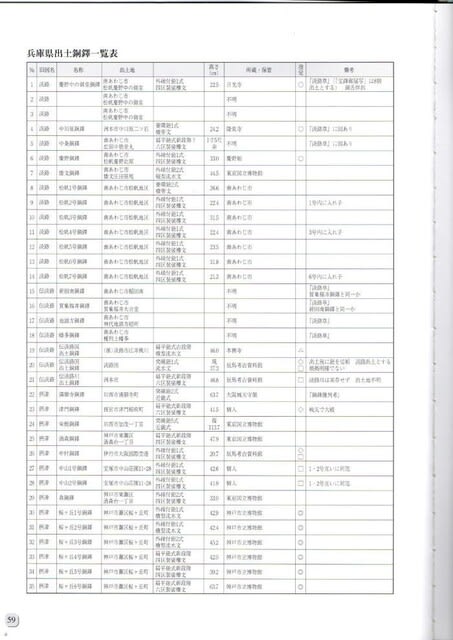

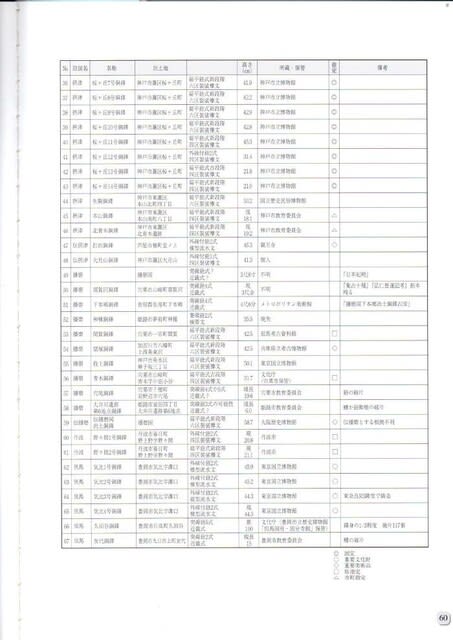

兵庫県出土銅鐸一覧表

上の2枚の写真は兵庫県出土銅鐸一覧表です。 出典:4)Page59-60

字がハッキリと判読不能ですが67の銅鐸が出土しています。

淡路島における青銅器の分布

淡路島では松帆銅鐸が発見される前から銅鐸を中心に弥生時代の青銅器の存在が知られて

いました。現存するものが7点、松帆銅鐸が7点、文献などで記録があるものの所在不明

のものが5~12点を加えると19~26点の銅鐸が出土していたことになります。

出典:4) Page7

神戸市内から出土の銅鐸一覧

銅鐸名 所在地 出土数発見年&形式

森銅鐸 東灘区森北町6丁目 1口 昭和33年(1958)袈裟襷文

生駒銅鐸 東灘区本山北町 1口 昭和39年(1964)袈裟襷文

本山銅鐸 東灘区本山南町 1口 平成2年(1990) 袈裟襷文

渦森銅鐸 東灘区渦森台1丁目 1口 昭和9年(1934) 袈裟襷文

桜ヶ丘銅鐸 灘区桜ヶ丘町神岡 14口 昭和39年(1964) *1

伝大月山銅鐸 灘区大月山 1口 不明 袈裟襷文

投上銅鐸 垂水区舞子坂3丁目 1口 昭和3年(1928) 袈裟襷文

*1 1~3号銅鐸 流水文 4~14号銅鐸 袈裟襷文

神戸市灘区桜ヶ丘町から出土の銅鐸(14個)について簡単に記載しておきます。

桜ヶ丘銅鐸・銅戈群として国宝に指定されています。

種別:考古資料 銅鐸 14口、銅戈(どうか) 7口 時代:弥生時代

国宝指定年月日:昭和45年(1970)5月25日

桜ケ丘遺跡の所在地:神戸市灘区桜ヶ丘町 保管:神戸市立博物館

上の写真は企画展「神戸考古学 BEST50」 平成18年7月22日発行

神戸市教育委員会文化財課発行 神戸市埋蔵文化財センター編集のPage1より引用

昭和39年(1964)12月に神戸市灘区桜ヶ丘町の丘陵で土取り工事中に出土したもので、

袈裟襷文(けさだすきもん)が11口

流水文(りゅうすいもん)が3口

桜ヶ丘銅鐸と呼ばれています。

大きさは一番大きい6号で高さ64.1cm、一番小さい14号で高さ21.3cm

他は高さ43cm前後のものが多いようです。

1,2,4,5号銅鐸には人物、鹿などの動物、昆虫などが描かれた絵画銅鐸です。

銅戈(どうか)7本は長さ27.1~28.9cmでほぼ大きさがそろっており、樋(ひ)を

複合鋸歯(きょし)文で飾った大阪湾型銅戈である。

大きさのデータは文化庁監修重要文化財28考古1昭和51年毎日新聞発行より引用

さらに詳細は下記のブログで纏めています。

銅鐸を使用した祭祀の様子

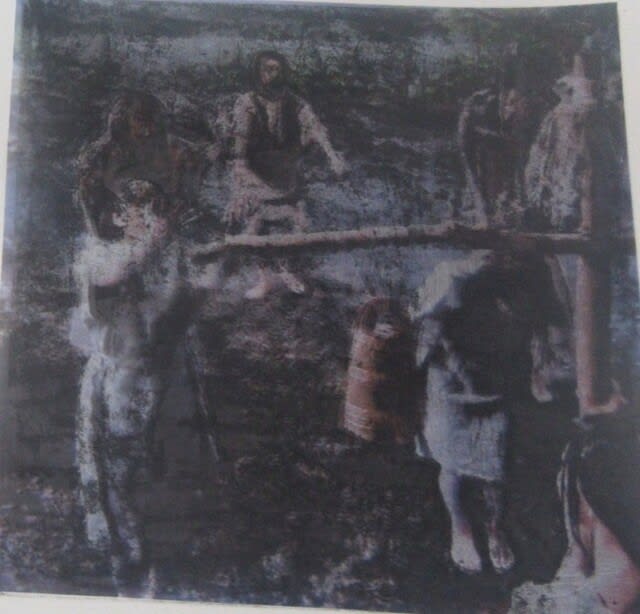

女性シャーマン(呪術師)のイメージを浮かべるために兵庫県立考古博物館に展示

されている弥生時代の女性呪術師の展示を紹介します。(下の2枚の写真)

撮影は2021年7月4日

女性シャーマンは豊作の願いや悪霊退散などを願った祈りをした

銅鐸や土器さらに鹿などのいけにえ、桃などの捧げものも呪術において重要な役目を果たしました

上の写真は私の銅版画作品で弥生時代に祈る人々を表現したものです。

銅鐸は上の写真の様に対で吊るしていました。

定松佳重さんの実験で銅鐸を上手く鳴らすためには上の写真のように木に対で吊るして

鳴らすのが良いことが判っています。

次に女性シャーマンを描いた土器が見つかったニュースの紹介です。

2021年9月17日、大阪府茨木市の教育委員会は市内の東奈良遺跡で、多くの点を使って

女性シャーマン(呪術師)を表現したとみられる弥生土器が見つかったと発表しました。

詳細は下記ブログで書いています。

大阪府茨木市の東奈良遺跡から出土の土器に描かれた女性シャ-マン(呪術師)の点描画 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

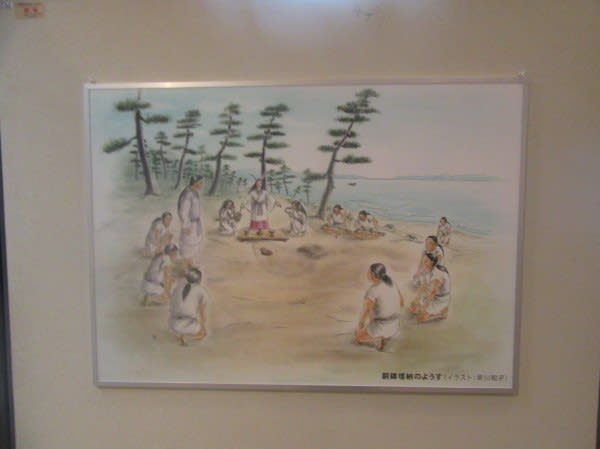

上の写真は海辺での祈りを現したスケッチ展示

出典:平成31年度(2019)神戸市埋蔵文化財センター春季企画展「海を見つめて」

松帆銅鐸はこのような海辺に埋納されていました。

銅鐸は農耕の祭礼に用いられ、鳴らして五穀豊穣(ほうじょう)を祈念したとされ

上記の2つの写真奈良県の橿原考古研究所の展示より

出典:2015-6-26 夕方の読売テレビの報道

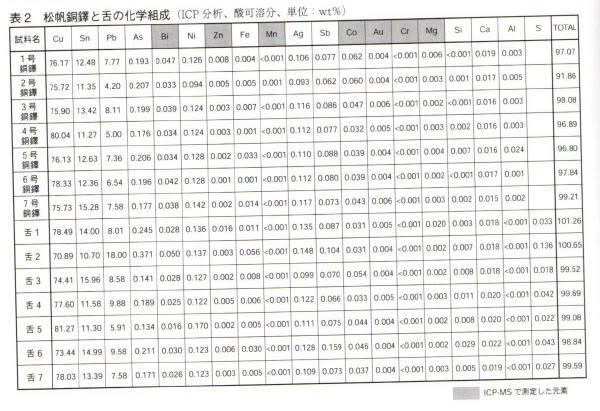

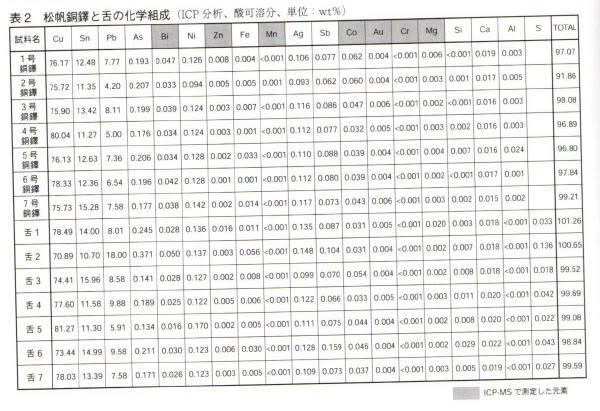

松帆銅鐸及び舌の成分分析(ICP及びICP-MS)

奈良国立文化財研究所(奈文研)の難波洋三氏のグループが報告されています。

上の表が分析結果の一覧表です。 出典:1)Page33

外縁付紐Ⅰ式末より古い型式の銅鐸は以後の銅鐸に較べてスズ(Sn)の濃度が高い。

松帆銅鐸と舌のスズ含有率は夫々11.27~15.28%、10.70~15.96%です。

但し、例外として扁平紐式新段階から突線紐式でも高スズ含有率の銅鐸もある。

具体的には桜が丘4・5号鐸型、加茂岩倉8号鐸型、加茂岩倉35号鐸型、桜が丘6号銅鐸、

横帯分割型の生駒銅鐸、笹野家旧蔵1号銅鐸。

スズの含有率約15%の銅鐸では金色であるが、外縁付紐Ⅱ式以降はスズ含有率が約5%

のレベルとなり色は赤みが強くなります。

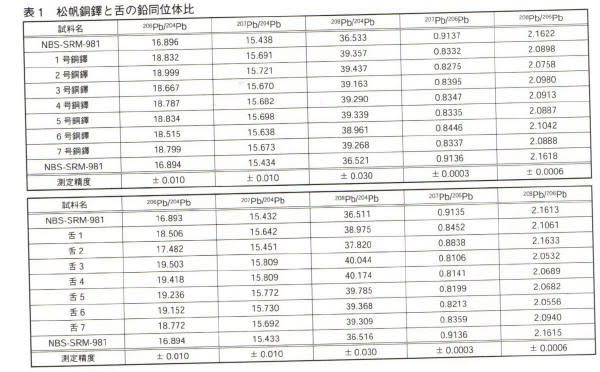

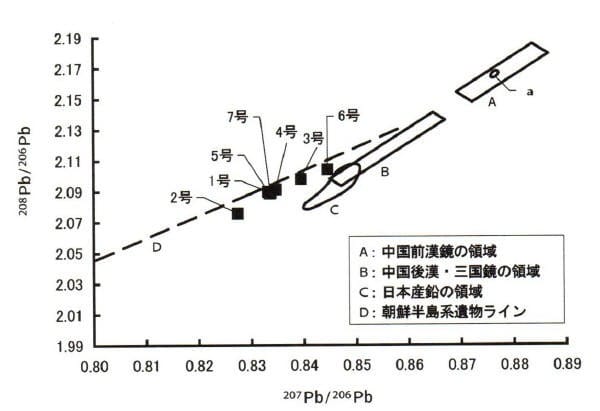

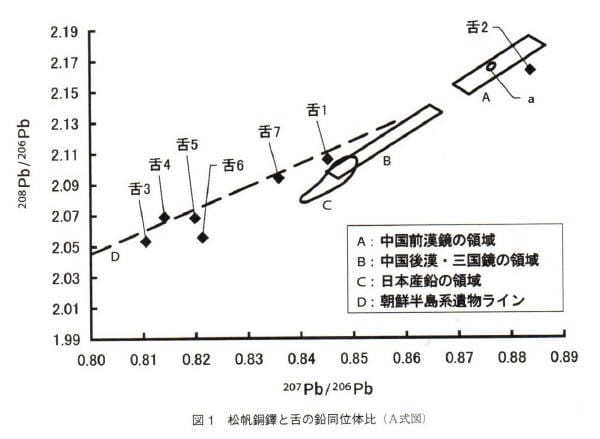

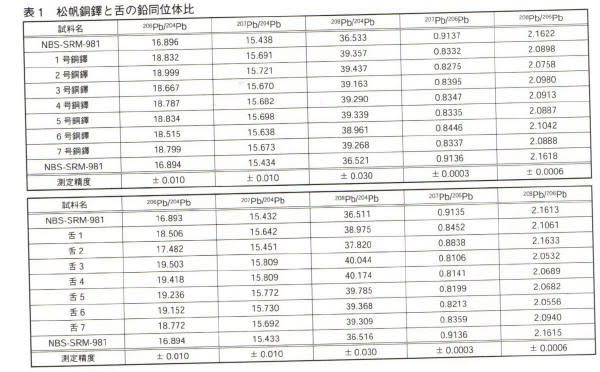

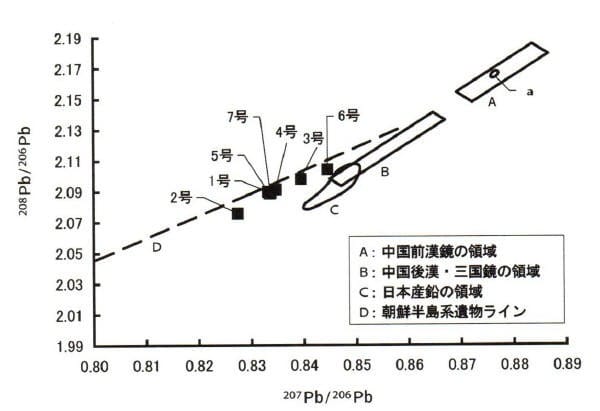

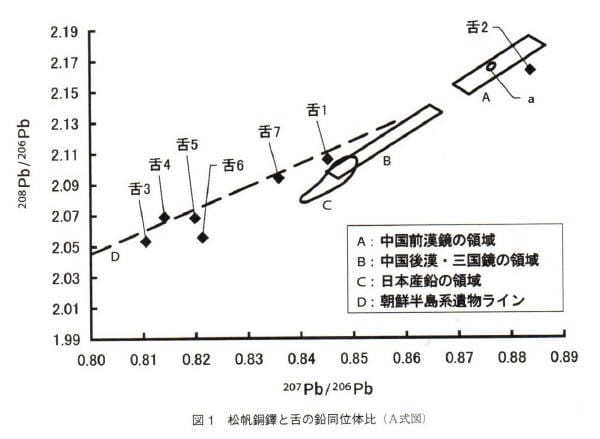

松帆銅鐸の鉛同位体比分析

上の3枚の写真は鉛同位体比分析の分析結果です 出典:1)Page32-33

分析機関は日鉄住金テクノロジー株式会社尼崎事業所の分析技術室

銅鐸7個と舌6本は朝鮮半島系遺物ライン(ラインD)上に位置する。

舌2の鉛同位体比は弥生時代の青銅器には例があまりない位置(A領域の右下)にあり、

朝鮮半島北部あるいは遼寧省や山東省などの鉛を含む可能性がある。

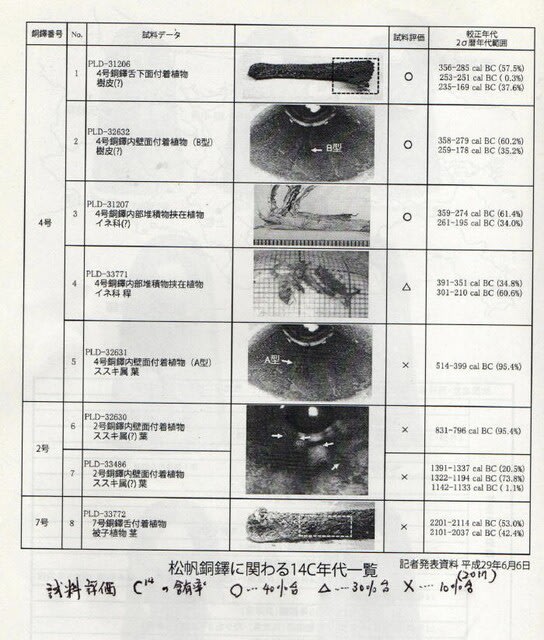

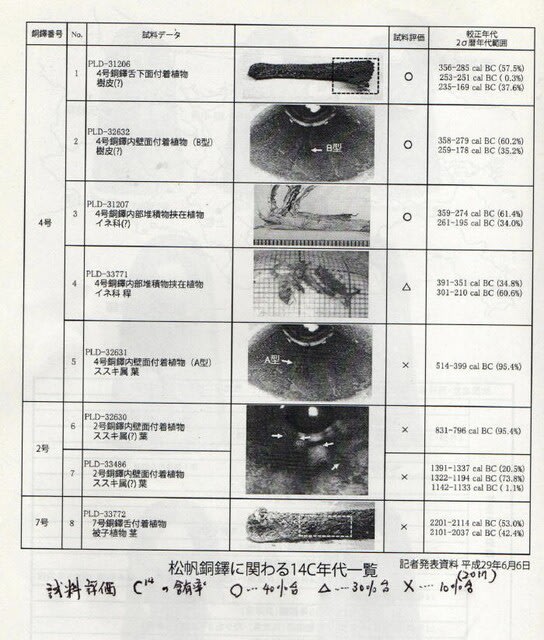

松帆銅鐸に関わる14C年代一覧

上の写真は松帆銅鐸に遺された有機物の放射性炭素年代測定の分析結果

出典:2)Page12

松帆4号銅鐸の植物は炭素含有率やグラファイト量が多く信頼度が高い

銅鐸の埋納時期はBC4世紀~BC2世紀との測定結果であった。

弥生時代中期末より古い時期に銅鐸が埋納されたことが証明された。

一方、2号と7号銅鐸の植物は炭素含有率やグラファイト量が低いため、前処理による

汚染除去が充分でなく4号と較べて著しく古い年代BC9~8世紀、BC14~12世紀となった。

兵庫県では松帆銅鐸の国宝・重要文化財指定に向け調査報告書で成果を公表するとともに

地元での公開・活用のため保存処理を実施しています。

何年か先には必ず国宝・重要文化財に指定されると思います。

月刊誌「KOBECCO」2016年3月号(電子版)で松帆銅鐸に関する講演の内容を平易に

纏めておられますのでリンクさせていただきます。

松帆銅鐸から何がわかるのか | 神戸っ子 (hpg.co.jp)