付近は釣のメッカらしく釣り人が多くおられました。

街角ウォッチングシリーズの第3回で2022年9月28日に写真を撮った明石市の旧中崎遊園地

にある日時計と秋の花の象徴「ヒガンバナ」を写真紹介します。

過去の記事

第1回 街角ウォッチング 神戸市須磨区、妙法寺の日時計 on 2022-2-19 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 街角ウォッチング 神戸市中央区ハーバーランド on 2022-916 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の3枚の写真は旧中崎遊園地の日時計です。

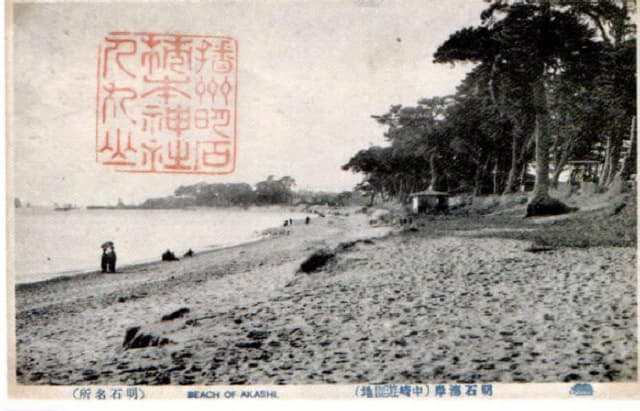

中崎海岸は、明治25年(1892)頃、明石港の掘削土砂で築堤され、松林になっていました。

下の写真は明石海岸(中崎遊園地)の絵葉書 時期は明治36年(1903)以降

出典:明石市立文化博物館編 企画展「幕末維新と人々のくらし」明石藩の世界Ⅳ(2021)

明治31年(1898)に国に召された明石公園の代替として、明治36年(1903)、明石町が

港湾付属堤塘地1.69haを県から無償借地して「明石中崎遊園地」となりました。

松の堤の裏には船だまりの水面があり船が係留されていました。

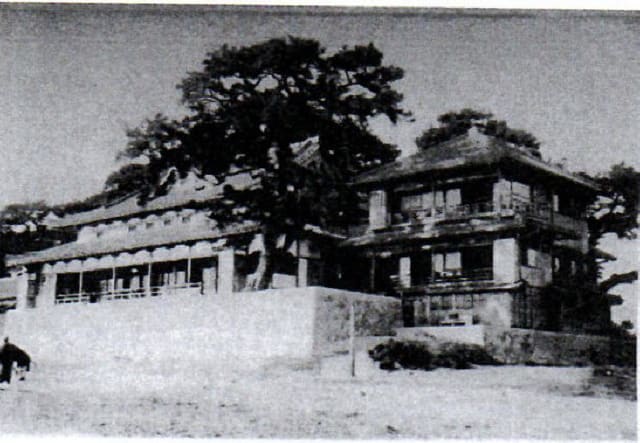

明治44年(1911)には中崎公会堂と海水浴場が整備されます。

上の写真は絵葉書からの昔の中崎公会堂

左手の中崎公会堂は現存していますが、右手のクラブハウスは現存していません。

出典:『兵庫県の近代和風建築 : 兵庫県近代和風建築総合調査報告書』(521.6/K3)

兵庫県教育委員会 編集・発行 2014.3

上の写真も同じく中崎公会堂の絵葉書で明治44年(1911)から大正8年(1919)に撮影

出典:明石市立文化博物館編 企画展「幕末維新と人々のくらし」明石藩の世界Ⅳ(2021)

中崎公会堂の現況など詳しくは下記ブログで纏めています。

明石市立中崎公会堂(旧明石郡公会堂) - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

しかし、大正初期から海岸の浸食が進行し、大正11年(1922)にはすっかり浜がなくなって

しまったそうです。大正15年(1926)には海岸堤防の修繕が行われました。

戦後は海岸用地になっていましたが、地先の埋め立てが進み、昭和60年(1985)に

公園整備を完了したそうです。

ちょっと横道にそれてしまいました。本題に戻り彼岸花の写真紹介をします。(下の3枚の写真)

明石公会堂以外で旧明石中崎遊園地で現存する目立つものを列挙しておきます。

ラジオ塔(下の写真)

上の写真は中崎遊園地のラヂオ塔。撮影:2021-10-5

ラジオ塔への訪問記(詳しくは下記リンク)

明石市相生町の中崎遊園地内のラジオ塔 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

中崎忠魂碑(下の写真)があります。

大正8年(1919)に起工 帝国在郷軍人会明石市分会が主催して建立

第1次世界大戦までの戦没者の慰霊碑。毎年8月15日に慰霊祭を実施

撮影:2021-10-5

皇紀2600年の植樹記念碑

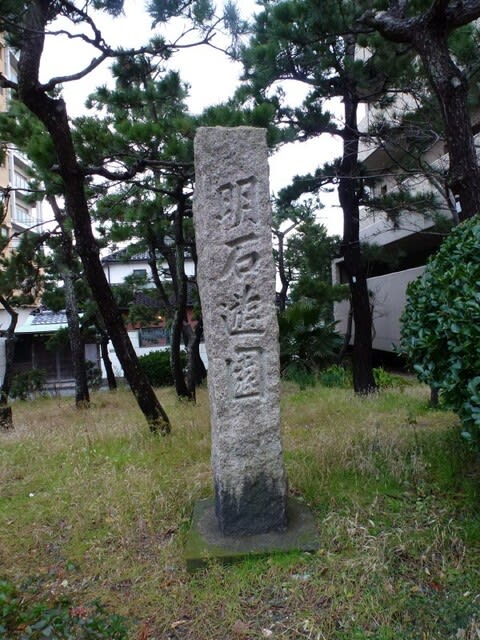

上の写真は旧中崎遊園地に建てられた「皇紀2600年記念植樹」と書かれた石碑です。

撮影:2021-10-5

皇紀とは、明治政府が定めた日本独自の紀元(歴史上の年数を数える出発点となる年。

紀年法)で、明治5年(1872)に明治政府が、神武天皇が即位したBC660年を紀元とした。

詳しくは下記ブログで纏めています。

皇紀2600年記念植樹の石碑 in 明石市旧中崎遊園地 on 2021-10-5 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

橋本海関揮毫の「明石遊園」の石碑

上の写真は中崎にある橋本海関筆の石碑「中崎遊園」と書かれています。

橋本海関について詳しくは下記ブログで纏めています。

2022年9月17日(土)、兵庫県立考古博物館のカフェ すまいる おおなか でランチ

を頂きましたので写真紹介します。

何回も訪問しこれまでもブログを作成していますが今迄に注文したことが無いメニューを

今回、注文したのでブログを作成した次第です。

当日は13時30分より兵庫県立兵庫津ミュージアム開館記念 ひょうご五国フォーラム

「播磨の歴史とその魅力」があり出かけていた。

以前は神戸風月堂が入っていましたが2019年の4月からこのお店が入っています。

カフェ すまいる おおなかの基本情報

住所:兵庫県加古郡播磨町大中1丁目1−1 兵庫県立考古博物館内 TEL:079-436-8188

営業時間:4月~9月 10:00~18:00 10月~3月 10:00~17:00

定休日:月曜日 オープン年月日:2019年4月13日

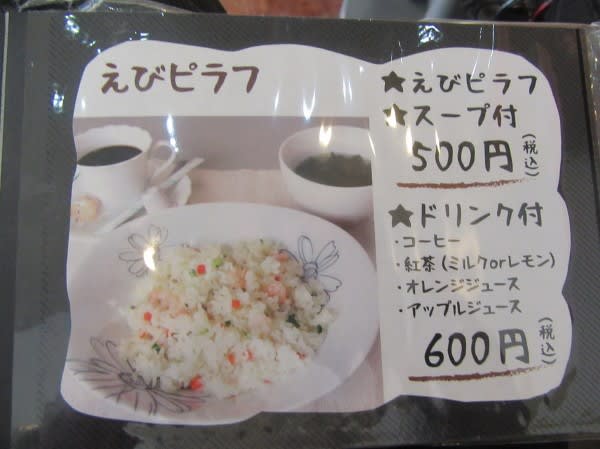

当日、えびピラフ(アップルジュース付) 600円(税込)を注文

この店には兵庫県立考古博物館に出掛けた時には毎回入っています。

今回は今迄に注文したことが無いメニューを注文したのでブログを作成しました。

上の写真は当日頂いた「えびピラフ(アップルジュース付)」 600円(税込)

上の写真はアップルジュースについてきた勾玉の形状をしたクッキー

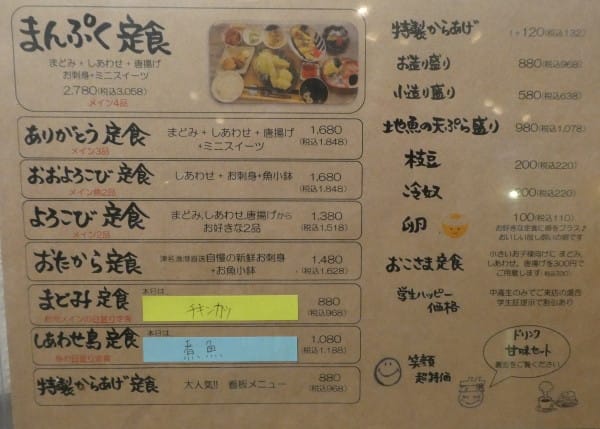

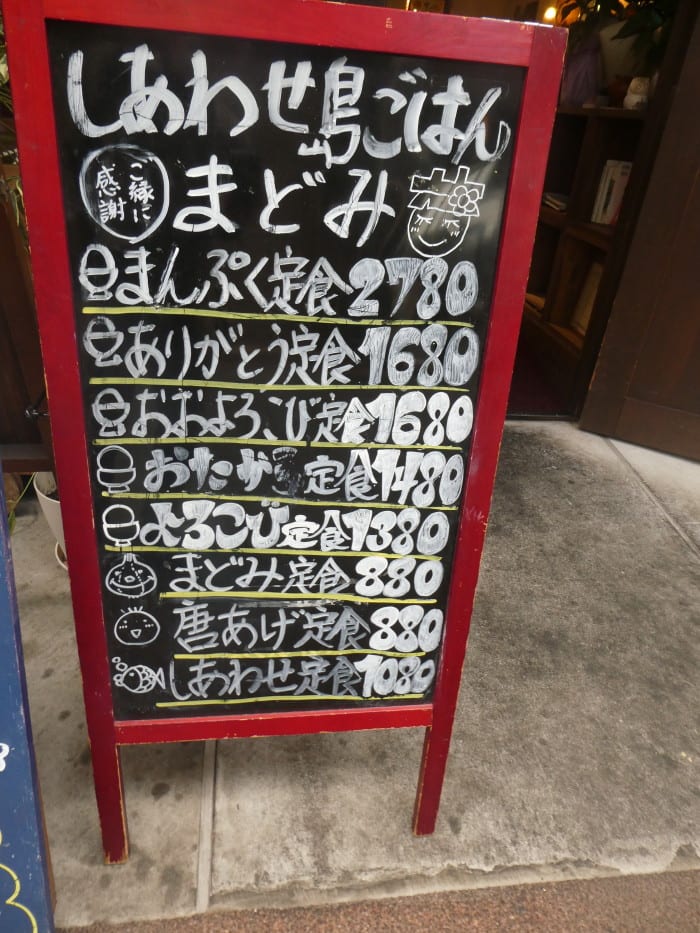

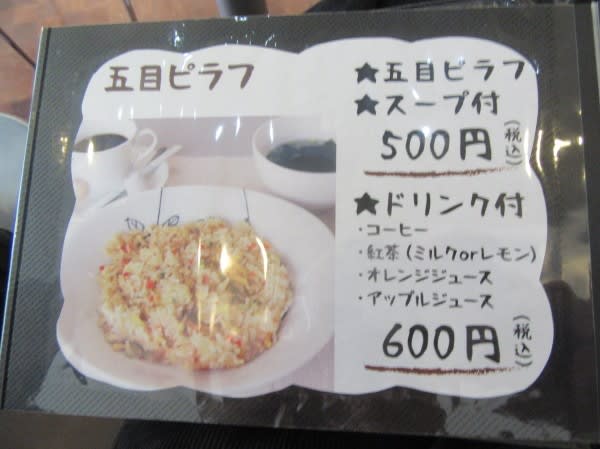

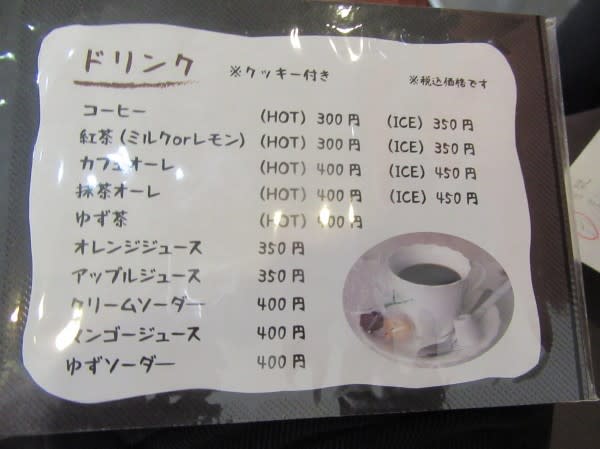

上の6枚の写真はお昼のメニュー表

かつめし(写真を撮るのを失念)が無いのでかつめしを食べた時の写真を添付。

2020年8月29日(土)、カツめし(アップルジュース付) 700円(税込)を注文

上の写真は2020年8月29日(土)に注文した加古川名物 カツめし 10食限定

上の写真はドリンクメニュー

播磨町のグルメ情報として今迄に訪問したお店を紹介します。

播磨町 material cafe (マテリアル カフェ)でのランチ on 2022-3-3 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

播磨町散策記 on 2021-11-25 その11 お好み焼き夢工房でのランチ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

カフェ すまいる おおなか でのランチ in 兵庫県立考古博物館 on 2021-7-4 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

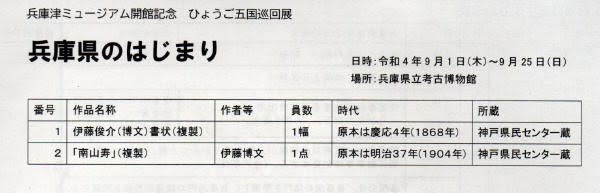

播磨町の兵庫県立考古博物館で表題の展示がありましたので写真紹介します。

今回の展示は兵庫県立兵庫津ミュージアムの開館を前にした企画で「ひょうご五国(摂津、

播磨、但馬、丹波、淡路)」を巡回しており9月25日までの展示となります。

上の写真は兵庫県立考古博物館での展示の遠景

上の写真は展示品(2点)のリスト

伊藤俊介(博文)の書状(複製)

上の写真は伊藤博文が初代兵庫県知事に任命されて3日後に判事の東條慶二あてに書いた

手紙です。日付は慶応4年(1968)5月26日(旧暦の日付)

県となったことで大坂からの支配を逃れ、独立できた(太政官からの直命で動く)ことが

書かれています。

上の写真が手紙の中身で上に添付の写真で「 」の部分が写っています。

上の写真は現代語訳で注記も記載されています。

上の写真は展示の解説説明文です。

慶応4年(1868)5月23日(旧暦)に兵庫県が設置され、

伊藤俊介が知事に任命されたと解説されています。

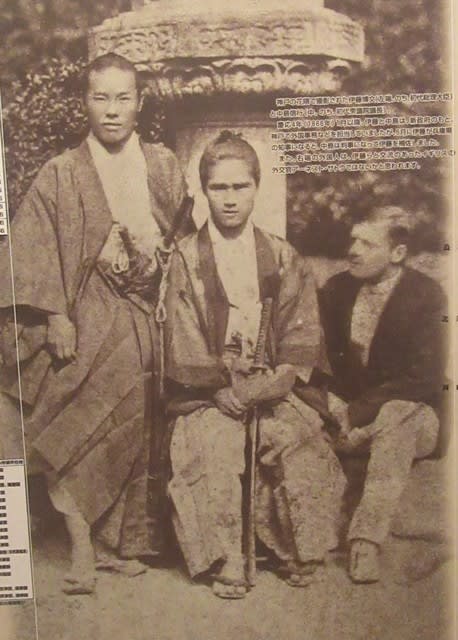

これからは展示の内容ではありませんが伊藤博文の若き日(兵庫県知事時代)の

写真を添付しておきます。

上の写真は若き日の伊藤俊輔(左)、中島信行(中央)、アーネスト・サトウ(右)

写真は霊山歴史館 蔵

上の写真は写真の説明板

最後に兵庫県誕生までの経緯が書かれた年表を添付しておきます。

新政府直轄地(兵庫役所)時代 慶応4年(1868)1月18日まで

兵庫鎮台 慶応4年(1868)1月23日~2月6日

兵庫裁判所 慶応4年(1868)2月6日~5月22日

兵庫県 (第1次) 慶応4年(1868)5月23日~

伊藤博文(俊介)は初代の兵庫県知事で知事であった期間は下記のとおりです。

自:慶応4年5月23日 新暦換算では1868年7月12日

至:明治2年4月10日 新暦換算では1869年5月21日

1869年1月(新暦)『国是綱目』六カ条いわゆる「兵庫論」が問題視され短期で

兵庫県知事を辞任することになった。実際は後任(2代目久我通城(こが みちき)後に

北畠通城と改姓、3代目中島錫胤(ますたね))は実務をできない状況であったので

4代目の陸奥宗光(陽之助)に業務を引き継ぐまで知事を代行しています。

明治2年6月20日 新暦換算1869年7月28日

兵庫県知事を知事を辞任した後は東京に移り会計院の権判事に任命され上司の

大隈重信とともに初めての鉄道敷設に尽力することになります。

さらに明治3年(1870)財政・銀行・貨幣制度調査のためアメリカに派遣や

明治4年(1871)岩倉使節団の副使として米欧を視察、英語力もブラッシュアップされ

ご存知のとおり初代の総理大臣にまで出世していきます。

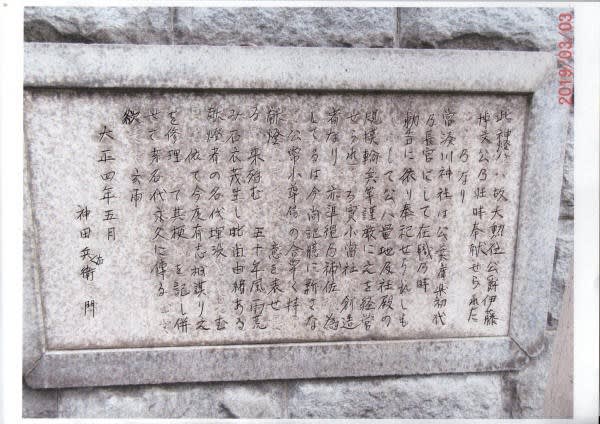

「南山寿」

上の写真は明治37年(1904)、伊藤博文が63歳のときに書いた書「南山寿」の展示

上の写真は展示の説明板

伊藤博文が遺した遺物 in 神戸

神戸には伊藤博文が遺した遺物がたくさんあります。その一部を紹介します。

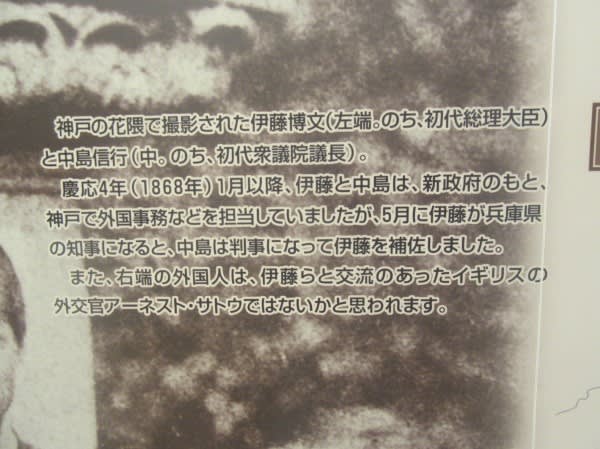

伊藤博文が奉納した湊川神社の石燈籠

上の2枚の写真は公爵 伊藤博文が寄進した燈籠と燈籠の基礎石台の側面に大正4年(1915)

5月に神田兵右衛門によって書かれた説明文

伊藤博文が寄進した石燈籠は明治2年(1869)9月に献納されました。

大蔵少輔従五位兼民部少輔 越智宿禰博文と刻まれています。

能福寺の北風正造顕彰碑の書

明治29年(1896)兵庫県知事周布公平により建立された。

書は初代の兵庫県知事伊藤博文によるものである。

禅昌寺、観楓の詩(伊藤博文作)

上の写真が伊藤博文詩碑です。

「聞通老僧移錫処 延文遺跡尚存留

満山紅葉無人稀 風色蕭々古寺秋 」と書かれています。

明治初年、伊藤博文が若くして初代兵庫県知事のころ、

秋の一日この禅昌寺に観楓に来たときの作です。

裏面には昭和26年3月 武貞一族大法要 と書かれています。

禅昌寺の床の間に同じく伊藤博文の詩(下記)が飾られています。

「清時不用問桃源携酒来尋紅葉邨

漫擬当年狂杜牧青尊相対到黄昏」

この項目についてさらに詳しくは下記ブログで書いています。

初代兵庫県知事 伊藤博文の神戸時代の遺構や遺物 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

最後に2022年11月下旬にグランドオープンする兵庫県立兵庫津ミュージアム

のリーフレットなどを添付して筆を置きます。

上の2枚の写真は兵庫県立兵庫津ミュージアムのリーフレットの表面と裏面

指定管理者はアクティオ株式会社が選定されました。

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(3年間)

アクティオ株式会社の所在地:東京都目黒区東山1丁目5番4号 KDX中目黒ビル6階

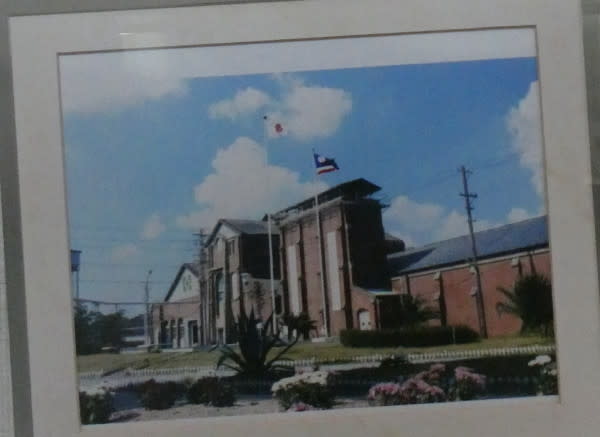

上の写真は兵庫県立兵庫津ミュージアムの外観です。

昨年(2021年)11月3日に開館した「初代県庁館」と「ひょうごはじまり館」から構成

されています。

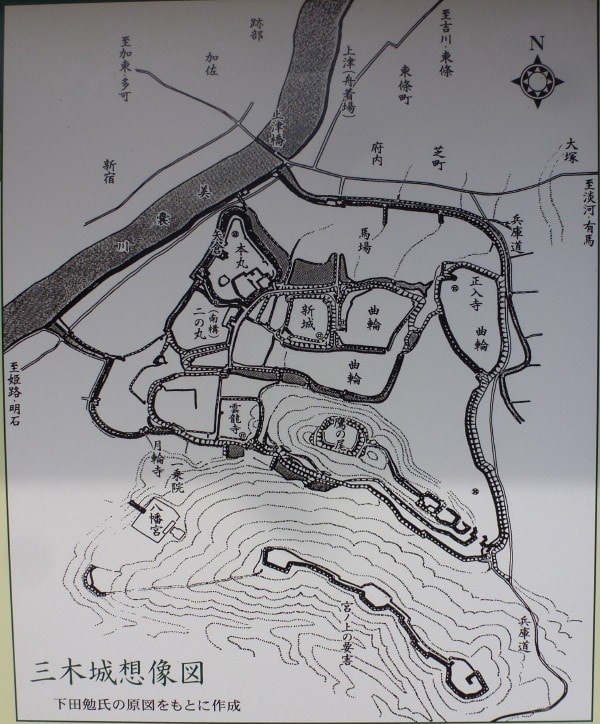

三木城は上の丸台地に築かれた丘城で、本丸・二の丸を中心部とし、新城、鷹尾山城、

宮の上要害によって構成されます。

2022年9月3日、国史跡 三木城本丸跡(上の丸公園)を訪問し写真を撮ってきたので

紹介します。以前に撮った写真も含めブログ記事を書いていきます。

三木城全体図(想像図)

上の丸公園の説明板から三木城想像図を添付しておきます。(下の写真)

上の写真に本丸・二の丸の他に、新城、鷹尾山城、宮の上要害が描かれています。

上の写真も三木城の全体図 北が下になっているので注意が必要

三木城本丸跡の地図と各施設の紹介

上の写真は本丸跡と二の丸跡の地図で本丸の中の赤字の数字の施設を紹介していきます。

上の写真は現地説明板で示された「本丸跡と二の丸跡」の現況

保育所は現在、解体され更地になっています。

①伝天守台

上の2枚の写真は別所長治公及び一族の辞世の句を刻んだ石碑

別所長治は次の辞世の句を詠んでいます。

「今はただ うらみもあらじ 諸人の いのちにかはる 我身とおもへば」

②かんかん井戸

上の2枚の写真はかんかん井戸の遠景と現地説明板

③四百年祭記念之碑

上の写真は400年祭記念之碑です。下記のように書かれています。

「四百年祭記念之碑

村上天皇を祖とし東播八郡を領した三木城主別所長治公が、織田信長の命により中国進攻に当たった

羽柴秀吉の大軍を迎えた1年10カ月の長きにわたり三木城に拠り応戦。

将兵とともに果敢に戦ったが、天正8年1月17日ついに諸人の生命に代わって、一族とともに自刃し

三木城を開城、再びこの地に平和をもたらしたのである。時に長治公は若干23歳であった。

想うに、当時の中央勢力に対し、敢然と戦い播州武士の面目を示した勇武と、これを最後まで支援

した一族家臣の忠誠心は、他に類を見ないところである。

ここに別所長治公四百年祭にあたり、思いも新たにしてその遺徳を顕彰し、併せて三木合戦において

散華した彼我物故者諸霊位の御冥福を祈って建碑の辞とする。

昭和56年5月3日

別所長治公四百年祭実行委員会

名誉会長・三木市長 大原義治 会長 鈴木信次」

撰文は 進藤白楊氏

裏面には別所長治公四百年祭実行委員会のメンバーの氏名さらにこの事業に援助された方(104名)の氏名が刻まれた。

④別所長治公の石像

上の2枚の写真は別所長治公の石像と現地説明板

⑤稲荷神社

上の写真は上の丸稲荷神社。撮影:2010年11月4日

⑥金物資料館

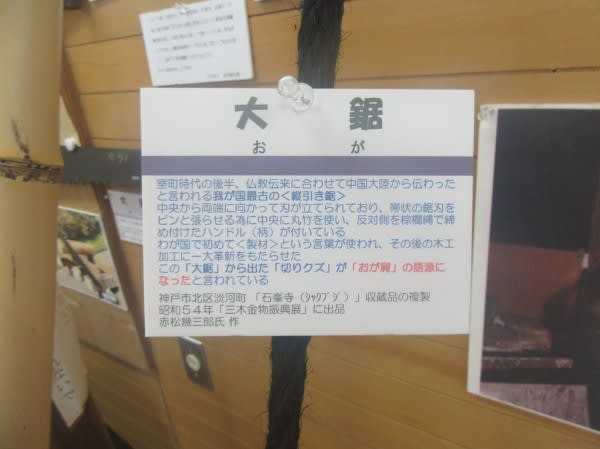

上の3枚の写真は室町時代の後半、中国大陸から伝わった大鋸(おが)の展示と説明板。

大鋸は丸太を縦に切る道具でこれにより角材を得ることが可能となりました。

展示の大鋸は石峯寺(しゃくぶじ)から発見されたものの複製品だそうです。

おが屑の語源になったとの説明に納得。

日本ではこの大鋸を改良して上の写真のような大鋸が開発使用されていきます。

撮影:2018年6月13日

上の写真は金物資料館の外観 撮影:2010年11月4日

詳細は下記Gooブログを参照してください。

三木市立 金物資料館訪問記 on 2010-11-4 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

番号を付けていませんが本丸跡の中の施設をいくつか写真紹介しておきます。

忠魂碑

小祠と慰霊の石造品

旧上の丸保育所跡

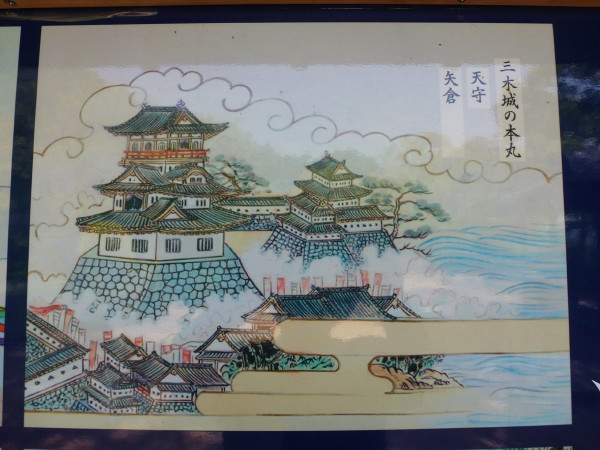

三木城のイメージ

上の写真は三木城のイメージのわかるものとして天守閣のある八幡神社に掲げられて額の写真

撮影:2013-5-22

上の写真は三木合戦を絵で説明したもの(天守閣がかってあった上の丸)に掲示。

撮影:2013-5-22

三木合戦

三木合戦について簡単に記載しておきます。

三木合戦は、天正6年3月29日(1578年5月5日)から天正8年1月17日(1580年2月2日)

にかけて行われた播州三木城をめぐる織田氏と別所氏の攻防戦である。

足かけ2年弱にのぼり5代目当主の別所長治以下約7,500人の将兵が三木城に

籠城して織田方と戦いました。またその関連の一連の戦いを指す。

三木合戦の経過は次の3段階に分かれます

第一段階

別所長治、梶原景秀、明石則実の離反 天正6年(1578)3月

・上月城落城 天正6年(1578)7月5日

・織田信忠軍の活動 天正6年(1578)5月初旬 織田信忠、信雄、瀧川一益、明智光秀らが播磨着陣

から天正6年(1578)8月秀吉が本陣を書写山から平井山に移す

第二段階

・荒木村重が織田方を離反 天正6年(1578)10月中旬

黒田官兵衛は織田方に付いていた主君・小寺政職や、摂津の荒木村重が離反したため村重の説得に赴くが、有岡城に幽閉されてしまう。

帰らぬ官兵衛を信長は謀反人と疑い、激怒する。

・赤松則房 毛利勢の置塩城攻撃に対して切り崩し 天正7年(1579)1月

・織田信忠出陣と秀吉の丹生山制圧(花隈→淡河→三木の兵糧補給ルートが断たれる)天正7年(1579)5月

・毛利方、魚住の拠点形成(天正7年(1579)6月)、平田・大村合戦天正7年(1579)9月9日、10日

第三段階

・宇喜多直家が毛利を離反 天正7年(1579)10月初 毛利側 摂津・播磨への支援困難になる

この頃東伯耆の南条氏も毛利を離反

・有岡城(伊丹)開城 6百数十名殺される 天正7年(1579)11月

黒田官兵衛は有岡城開城の際、家臣に救出される。一年間の幽閉生活で膝が曲がり、髪は抜け落ちたが、謀反人の汚名は消えた。

以後、異型の軍師として秀吉に仕えていく。有馬温泉の湯治で静養。

・三木城落城 天正8年(1580)1月17日

1月8日 魚住城落城 1月10日 志方城と御着城が落城 1月15日竹田城が落城

・播磨平定 秀吉、英賀(あが)城を落とす 天正8年(1580)4月24日

秀吉、宇野氏の長水(ちょうずい)城を落とす 5月10日

2015年頃に三木合戦図の説明板がありました。判り易いのでリンクしておきます。

三木城跡公園の三木合戦図 on 2015-4-29 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

また、三木合戦の絵解き(毎年4月17日に法界寺で開催)についてもリンクしておきます。

三木合戦 絵解き in 兵庫県立考古博物館 on 2020-11-15 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

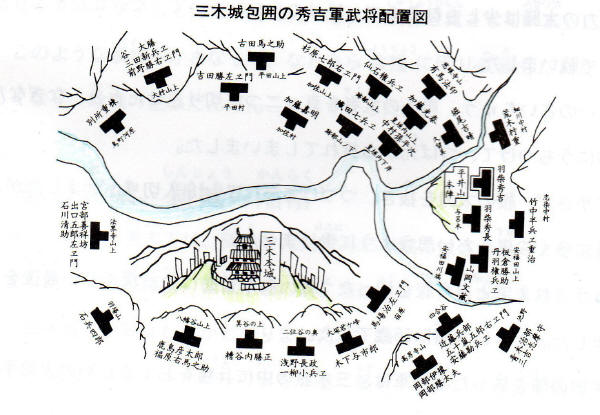

上の図は三木市観光協会から刊行の「探訪 三木合戦」のPage7からのコピーで

三木城を包囲した羽柴秀吉(豊臣秀吉)軍の武将配置図です。

三木城跡及び付城跡・土塁 国史跡指定記念ウォーキングでの平井本陣での評定劇 on 2013-12-7

三木城跡及び付城跡・土塁 国史跡指定記念ウォーキングでの平井本陣での評定劇

動画の説明

2013年12月7日(土)、三木城跡及び付城跡・土塁 国史跡指定記念シンポジウムの関連行事として 三木城跡及び付城跡・土塁 国史跡指定記念ウォーキングが同日の午前中にありました。 三木合戦における羽柴秀吉の平井本陣と竹中半兵衛の墓がウォーキングのメインの訪問先でした。 平井山ノ上付城跡(秀吉本陣跡)において三木市の甲冑保存会の皆様による三木合戦における三木城攻略の評定劇が披露されていました。 黒田官兵衛及び竹中半兵衛の二兵衛が羽柴秀吉に進言し竹中半兵衛が主張した兵糧攻めが採用される劇です。268名のウォーキング参加者が熱心に熱演を観て感動していました。

三木城本丸跡から観た三木市街地

三木城本丸跡の天守台から観た三木市街地の写真を添付しておきます。

三木城本丸跡の発掘調査

最後に三木城本丸跡の発掘調査の状況を記載して筆を置きます。

平成2年度(1990) 20㎡ 瓦溜、焼土、石列(礎石)、柱穴、瓦、備前焼大甕など

平成15年度(2003)120㎡ 礎石、堀、柱穴、溝、土坑、瓦、土師器皿、など

平成18年度(2006)15㎡ 堀、柱穴、瓦、土師器皿、丹波焼、備前焼、動物遺存体、果実種子

平成19年度(2007)65㎡ 堀の南肩、柱穴、礎石、瓦、土師器皿、備前焼