昨日、ご紹介した

「羽二重団子」のお店ですが、

にっぽり(日暮里)駅前にも

カフェ形式の

出店がありました

HABUTAE

HABUTAE です。(本店と同じ団子が、オッシャレ~に もりつけられています

です。(本店と同じ団子が、オッシャレ~に もりつけられています )

)

(つづく)

昨日、ご紹介した

「羽二重団子」のお店ですが、

にっぽり(日暮里)駅前にも

カフェ形式の

出店がありました

HABUTAE

HABUTAE です。(本店と同じ団子が、オッシャレ~に もりつけられています

です。(本店と同じ団子が、オッシャレ~に もりつけられています )

)

(つづく)

「日本美術院の創始者、岡倉天心

「日本美術院の創始者、岡倉天心 が、好んだ食べ物がある。」

が、好んだ食べ物がある。」

という・ジョウホウを 聞きつけて 、

、

にっぽり(日暮里)駅の 反対がわ(側)に来ました

にっぽり(日暮里)駅の 反対がわ(側)に来ました

(太田道灌像があるほうです

(太田道灌像があるほうです )

)

せんろ(線路)にそって 右に行くと、5分くらいで・・

せんろ(線路)にそって 右に行くと、5分くらいで・・

天心が通った店が見えてきます。

はぶたえ(羽二重)団子・本店です

はぶたえ(羽二重)団子・本店です

(その向かいは、善性寺→)

(お団子かあ・・

(お団子かあ・・ ) ※セットで540円~

) ※セットで540円~

まさおか・しき(正岡子規)

まさおか・しき(正岡子規) も、泉きょうか(鏡花)

も、泉きょうか(鏡花) も、

も、

夏目そうせき(漱石)も、

久保田万太郎

久保田万太郎 も あいした

も あいした はぶたえ団子

はぶたえ団子

江戸後期からつづく、有名な お団子やさんのようです

江戸後期からつづく、有名な お団子やさんのようです

お店の店頭には、

お団子がたくさんならんだ・ショーケース

お団子がたくさんならんだ・ショーケース があり、

があり、

中のきっさ(喫茶)室は、しにせ(老舗)のおちつきを

中のきっさ(喫茶)室は、しにせ(老舗)のおちつきを

ただよわせて、いいかんじ

そんなお店の きっさ(喫茶)室で ていきょう(提供)されているのが・・、

そんなお店の きっさ(喫茶)室で ていきょう(提供)されているのが・・、

「岡倉天心・陶然セット」です。(焼き団子2本に、冷酒がついて、864円

「岡倉天心・陶然セット」です。(焼き団子2本に、冷酒がついて、864円 )

)

上野の「東京美術学校」(今の芸大)のトップでもあった、

上野の「東京美術学校」(今の芸大)のトップでもあった、

おかくら・てんしん は、

は、

明治にあって、

馬で さっそうと

とうこう(登校)していたそうです

どこにでも

馬にのっていく・天心でしたが、

ある日、

夜おそく、馬だけが

岡倉家に もどって来ました

天心は、こちらのお店で「羽二重団子」をつまみに

天心は、こちらのお店で「羽二重団子」をつまみに

ダラダラのんでいて 、

、

かえれなく・なっちゃったのです

とにかく、酒好きで、弟子たちにも「酒飲めー!」と

とにかく、酒好きで、弟子たちにも「酒飲めー!」と

しつこかったらしい・天心

そんな 酒ごう(豪)が 好んで食べた、モチモチなめらかな

そんな 酒ごう(豪)が 好んで食べた、モチモチなめらかな

しょうゆ味の

お団子は、

半日たつと かたくなってしまうので、

なるべく

早い時間に 食べたほうがいいのです

「午前中からのむ日本酒も、おつなもの♪」とは

「午前中からのむ日本酒も、おつなもの♪」とは

うちのチット の言ですが、

の言ですが、

ころあいを 見計らって

お店のお姉さんが

お茶をもってきてくれます

お姉さんにきいたところ、お店で出してる・冷酒は

お姉さんにきいたところ、お店で出してる・冷酒は

「菊正宗」だそうで、

おかくら・天心が

当時、

「菊正宗」を のんでたかどうかは

わからないけど、

「団子と一緒にのむと、やけに美味しい 」

」

と

チット は、

は、

キクマサムネのこと、見直していました。

見回すと、ほかのお客さんたちは、お茶と団子のセットの人が

見回すと、ほかのお客さんたちは、お茶と団子のセットの人が

ほとんど。

「正岡子規・漫録セット」を

食べながら、

はいく(俳句)を ひねってる

おばさんがいたり、

お庭に出て、タバコを 吸っている・おじさんがいました

お庭に出て、タバコを 吸っている・おじさんがいました

・・・・・・・・いや~。。

・・・・・・・・いや~。。

いいお店

いいお店

「午前中にのむと、日本酒ってさわやかだね!

「午前中にのむと、日本酒ってさわやかだね!

ぜんぜん・酔う気がしないわ 」

」

と、チット

と、チット も はればれと 言いました。

も はればれと 言いました。

・・・・・

しかし、30分後

「チット!まっすぐ・歩けてないよ!」 「ダメだ~、急にまわってきた。。」

「チット!まっすぐ・歩けてないよ!」 「ダメだ~、急にまわってきた。。」

炭水化ぶつ(物)と 日本酒の組み合わせを、

ナメては いけないらしい

(つづく)

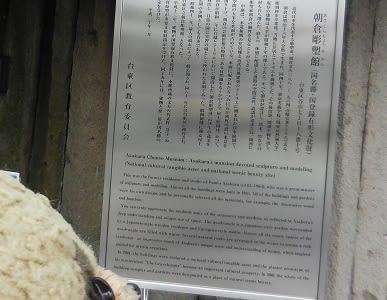

有名ちょうこく(彫刻)家・「朝倉文夫」

有名ちょうこく(彫刻)家・「朝倉文夫」 が、

が、

ネコとともにくらした 谷中。

谷中。

この町には、明治時代、「日本美術院」っていう、

この町には、明治時代、「日本美術院」っていう、

日本画の団体が

あったそうです

そのあと(跡)地は、現在、「岡倉天心記念公園」

そのあと(跡)地は、現在、「岡倉天心記念公園」

に なっています。

おかくらてんしん(岡倉天心)

おかくらてんしん(岡倉天心) とは、

とは、

日本美じゅつ(術)院を つくった人

明治初期から 横山たいかん(大観)

明治初期から 横山たいかん(大観) や、下村かんざん(観山)

や、下村かんざん(観山) ら、

ら、

のちの「日本画の大家

のちの「日本画の大家 」となる いつざい(逸材)を

」となる いつざい(逸材)を

育てた人です

うちのチット

うちのチット は、この「日本美術院の画家」たちが 大好きで

は、この「日本美術院の画家」たちが 大好きで 、

、

彼らが

かつどう(活動)した、

いづら(五浦)の 六角堂にも、

わざわざ、見に出かけたほど

こちらのこうえん(公園)にも、「記念六角堂」があり、

こちらのこうえん(公園)にも、「記念六角堂」があり、

お堂の中には、ひらくし・でんちゅう(平櫛田中)

お堂の中には、ひらくし・でんちゅう(平櫛田中) 作の、「天心坐像」が

作の、「天心坐像」が

あんち(安置)されていました

よく見れば・・

お堂の前にある水のみ場も、六角形

トイレも、六角堂型

トイレも、六角堂型

足元のコンクリートも 六角もよう(模様)

足元のコンクリートも 六角もよう(模様)

という、

わかる人にはわかる

こだわりが、

ちょっとうれしい・小さなこうえん(公園)です

(つづく)

谷中れいえん(霊園)から、ふたたび 谷中住宅がい(街)に もどりました

谷中れいえん(霊園)から、ふたたび 谷中住宅がい(街)に もどりました

下町かおく(家屋)と、

お寺が こんざい(混在)する、町の中に、

お寺が こんざい(混在)する、町の中に、

あさくら・ちょうそかん(朝倉彫塑館)や、

あさくら・ちょうそかん(朝倉彫塑館)や、

初音こうじ(小路)が あります

ネコちゃんを 10匹かってて

ネコちゃんを 10匹かってて 、ネコぞう(像)を 50体も作った、

、ネコぞう(像)を 50体も作った、

ちょうこく(彫刻)家・「朝倉文夫」の

ネコやしき(屋敷)

もとい!

あさくら・ちょうそかん

代表作・「墓守」は、言うまでもなくすばらしい作品ですが、

代表作・「墓守」は、言うまでもなくすばらしい作品ですが、

谷中れいえん(霊園)を

歩いた後で見ると、

かくべつな かんじです

かくべつな かんじです

(庭園もよかったです♪)

(庭園もよかったです♪)

そして、

初音こうじ(小路)は・・

かたやき(堅焼き)せんべいや、小料理や(屋)さんが かたをよせあう、小さな横丁

かたやき(堅焼き)せんべいや、小料理や(屋)さんが かたをよせあう、小さな横丁

まるで・昭和な、谷中7丁目でした

(つづく)

(つづく)

谷中れいえん(霊園)に となりあわせて、天王寺というお寺があります。

谷中れいえん(霊園)に となりあわせて、天王寺というお寺があります。

っていうか、谷中れいえん(霊園)のしき(敷)地が、

っていうか、谷中れいえん(霊園)のしき(敷)地が、

江戸時代、

ほぼ

天王寺のしき(敷)地でした

昨日、お伝えした「五重塔」も、天王寺のけい(境)内に あったものです

昨日、お伝えした「五重塔」も、天王寺のけい(境)内に あったものです

現在の天王寺は、ふつうサイズの しずかなお寺ですが、

現在の天王寺は、ふつうサイズの しずかなお寺ですが、

そうは見えない、

ハランバンジョー(波乱万丈) の れきし(歴史)が

の れきし(歴史)が

あるらしい・・。

それは、江戸時代に、天王寺をおそった、2度の法なん(難)

それは、江戸時代に、天王寺をおそった、2度の法なん(難)

天王寺が、

江戸ばくふ(幕府)に きらわれていたことに

由来する、

苦なん(難)の あゆみです

もともと、にちれん(日蓮)宗のお寺だった、天王寺。

もともと、にちれん(日蓮)宗のお寺だった、天王寺。

にちれん宗には、

政治けん(権)力と

だきょう(妥協)しない、

「不受布施派」という グループがあり、

天王寺は、そちらに ぞく(属)していました。

いわく!

「法華経を信じない人からは、施しは受けないし、

「法華経を信じない人からは、施しは受けないし、

また、施しを与えない。 それが、たとえ・えらい相手でもね

それが、たとえ・えらい相手でもね 」

」

という、手ごわいグループに ぞく(属)していたのです

という、手ごわいグループに ぞく(属)していたのです

関東における、

このグループの中心だった

天王寺は、

ばくふ(幕府)に にらまれ、

いじめられて、

住しょく(職)が 島流しにされたり

天台宗に 改宗させられたりしました

その後、お寺は、江戸時代の宝くじである「富くじ」の 開さい(催)地になり、

その後、お寺は、江戸時代の宝くじである「富くじ」の 開さい(催)地になり、

「江戸の三富」として

大いににぎわったそうです

・・・・・

が

じゅんすい(純粋)に

信こう(仰)を守りたかった

お坊さんたちにとって、

わざわざ 自分とこのお寺が

「宝くじの発券所」にされるのは、

グロウ(愚弄)されたみたいで

だらく(堕落)させられたみたいで

イヤだったんじゃないかな・・・

クリンは 思いました。

「この六尺仏は、流罪になったお坊さんが造らせたみたいだね。」

「この六尺仏は、流罪になったお坊さんが造らせたみたいだね。」

せつめい(説明)板をよんだ

チット が、

が、

仏ぞうに、

そっと

手を合わせました

クリンも、そっと・手を合わせたけど、そのしゅんかん(瞬間)、

クリンも、そっと・手を合わせたけど、そのしゅんかん(瞬間)、

ふと、

ふきんしん(不謹慎)なことを

ひらめいてしまったのです

(

( ここでお祈りしたら、今度の年末ジャンボ、当たっちゃうんじゃないかなあ

ここでお祈りしたら、今度の年末ジャンボ、当たっちゃうんじゃないかなあ ウフ♪)

ウフ♪)

と、

その時

(ガサガサッ)

「この、バチあたり者

「この、バチあたり者

」

」

「ワア~~ ごめんなさい~~

ごめんなさい~~ 」

」  (つづく)

(つづく)

名士から死刑囚まで

はば広く ねむる、

「谷中霊園」

そのまん中には、昔、シンボルタワーである 「五重塔」が たっていたそうです

そのまん中には、昔、シンボルタワーである 「五重塔」が たっていたそうです

江戸時代の初めにつくられた

ごじゅうのとう(五重塔)は、

こうだろはん(かんじ:幸田露伴)

こうだろはん(かんじ:幸田露伴) も 小説に記した、町のほこりでした

も 小説に記した、町のほこりでした

が 、

、

昭和32年、

火をつけた人たちがいて、

やけおちてしまったそうです

今は、あと(跡)地に そせき(礎石)だけがのこる・・。

今は、あと(跡)地に そせき(礎石)だけがのこる・・。

火を放ったのは、48さい(歳)と21さい(歳)の 年の差カップル

火を放ったのは、48さい(歳)と21さい(歳)の 年の差カップル で、

で、

フリン(不倫)で 行きづまって、

あげく

谷中の塔を 道づれに

心中したらしい。。

ガソリンをもちこんだために、塔は、ボーボー

ガソリンをもちこんだために、塔は、ボーボー もえちゃって、

もえちゃって、

かいじん(灰燼)と きしたそうです。。

バチあたりもんがーーーー

バチあたりもんがーーーー

「五重塔」を 朝夕見あげて、一生を送ってきた谷中の住人の中には、

「五重塔」を 朝夕見あげて、一生を送ってきた谷中の住人の中には、

気おちしちゃって

死んでしまった

高れい(齢)者とかも

いたんじゃなかろうか。。

この火事で亡くなったのは、とうじ者だけだったみたいですが・・・

彼らのエゴの 延しょう(焼)は、広いき(域)だったと、クリンは見ています

彼らのエゴの 延しょう(焼)は、広いき(域)だったと、クリンは見ています

(つづく)

近代の名士

近代の名士 がねむる、ハイクラスぼち(墓地)・

がねむる、ハイクラスぼち(墓地)・

「谷中霊園」

しかし、そこには

(えっ?こんな人まで )

)

と

思ってしまう、

有名犯ざい(罪)者のおはか(墓)も あります。

有名犯ざい(罪)者のおはか(墓)も あります。

たとえば、

「明治の毒婦・高橋お伝」のはか(墓)とか

たかはし・おでんは、人をころして、死刑になった女囚

たかはし・おでんは、人をころして、死刑になった女囚 です。

です。

首をきられる時、

じょうふ(情夫)の名前を

さけんで、あばれて、

高名な「首斬り役人・山田浅右衛門

高名な「首斬り役人・山田浅右衛門 」の

」の

手元を狂わせたことで、

世に知られました。

この、打ち首前のていこう(抵抗)と、

この、打ち首前のていこう(抵抗)と、

死後のかいぼう(解剖)で、

女体研究されてしまったことから、

おでんは

一気に

ゴシップ・ヒロインに なります

さらに、かながきろぶん(仮名垣魯文)の「高橋阿伝夜叉譚」など、

さらに、かながきろぶん(仮名垣魯文)の「高橋阿伝夜叉譚」など、

数々の物語、

しんぶん・かぶきで

語られるうち、

きだい(稀代)のどくふ(毒婦)

というべき

存在に なりました。

どくふ(毒婦)としての、おでんは、

どくふ(毒婦)としての、おでんは、

病気の夫に

どく(毒)をもり 、

、

しょうふ(娼婦)になって

いろんな男を わたり歩き 、

、

やくざ男と いい仲になる

男といっしょにはじめた・商売で 借金ができたので、

男といっしょにはじめた・商売で 借金ができたので、

自分に気のある「古物商」のおやじから

金をだましとろうと

ラブホ(待合)へ 同伴

「古物商」を ころして

金をうばい、にげる

という、

「連続殺人犯の強盗娼婦

「連続殺人犯の強盗娼婦 」 ってことに なってます。

」 ってことに なってます。

しかし、この話、あとになって つけられた・尾ひれが

しかし、この話、あとになって つけられた・尾ひれが

かなり大きく、

じっさいは

そんなに ひどい女じゃ

ないらしい。。

おでんの「最初の夫」の病気とは、

おでんの「最初の夫」の病気とは、

当時おそれられていた

ハンセン病で、

まわりは だれも助けてくれず、

おでんは 一人で

夫のめんどう(面倒)を みていたそうです 。

。

はたらけない夫のかわりに

どうやって かせいでいたのかは

知りません。

でも、さいごまでみとったのは、えらいと思うし、

でも、さいごまでみとったのは、えらいと思うし、

この時代、

女性がお金をえられる・せんたくし(選択肢)なんて、

ほかに 何があるの?

って、

うちのチット も言っていました。

も言っていました。

そして、

夫の死後にあらわれた・やくざな彼氏

夫の死後にあらわれた・やくざな彼氏 は、

は、

あそび人の

ヒモたいしつ(体質)だったため、

やっぱり

生活は かつかつ。

しかも、

借金を 申し込んだ「古物商」は、

借金を 申し込んだ「古物商」は、

「愛人になれ 」

」

と おでんにせまり、

いざ、そうなると、

「やっぱ、お金なかった 」

」

と

てのひらを返した

というのが、

どうやら 本当のところらしい。。

おでんじゃなくても、ブチ切れそうな 負のれんさ(連鎖)・・

おでんじゃなくても、ブチ切れそうな 負のれんさ(連鎖)・・

おでんが

ころした相手は、

この「古物商」一人ですが、

昔だから、女が男をころすのは

つみ(罪)ぶかいんだ、

と されていて、

あっという間に

「日本を代表する悪女」に されてしまいました

しあわせに 去られてしまった女の、

しあわせに 去られてしまった女の、

つかれちゃって

ふうん(不運)な 結末

そこに

きょうかん(共感)する人も多いのか、

たかはし・おでんの はか(墓)には

つねに、

あたらしい花が 供えられているそうです

・・・・・・・

うちも住宅ローンあるけど、、

「借金があると、ほんとうにつらいよね。」 「いや!今回の監督就任は、良いキャリア形成になるぞ

「借金があると、ほんとうにつらいよね。」 「いや!今回の監督就任は、良いキャリア形成になるぞ 」

」

(つづく)

ついじべい(築地塀)がある、寺町エリア

ついじべい(築地塀)がある、寺町エリア

その右がわには、

「谷中霊園」が広がります。

谷中れいえん(霊園)のはし(端)は ガケになっていて、

谷中れいえん(霊園)のはし(端)は ガケになっていて、

ギリギリのところで、JRのせんろ(線路)に りんせつ(隣接)

ギリギリのところで、JRのせんろ(線路)に りんせつ(隣接)

にっぽり(日暮里)駅から 改札を出ると、

にっぽり(日暮里)駅から 改札を出ると、

せんろわき(線路脇)の かいだん(階段)をあがってくる

せんろわき(線路脇)の かいだん(階段)をあがってくる 、

、

おはか(墓)まいりの人のすがたが 見られます

この、谷中れいえん(霊園)には、とくがわよしのぶ(徳川慶喜)

この、谷中れいえん(霊園)には、とくがわよしのぶ(徳川慶喜)

を はじめ、

さまざまな有名人の

おはか(墓)が あるのですが、

どんな人たちが ねむっているのか?についての くわしい話は、

どんな人たちが ねむっているのか?についての くわしい話は、

ここでは ひつよう(必要)ないかな、

って

おもいます。

クリンたちが、今回 まいりたい・おはか(墓)は、一ヶ所

クリンたちが、今回 まいりたい・おはか(墓)は、一ヶ所

たかはし・おでん(高橋お伝)

という

女性のところのみ。

この、お伝について・・・

次回、お伝えいたします。 (つづく)

次回、お伝えいたします。 (つづく)

猫カフェ

猫カフェ のよこの道を 入っていくと、

のよこの道を 入っていくと、

寺町のおもむきが 色こい(濃い)、

谷中5丁目

谷中5丁目

こざっぱりとした、東京らしいお寺が たちならぶ、

こざっぱりとした、東京らしいお寺が たちならぶ、

品格のある 小みちです。  (興禅寺)

(興禅寺)

あのやね(屋根)、キレイ・・

あのやね(屋根)、キレイ・・

下村かんざん(観山)もねむる町・・  (安立寺)

(安立寺)

かん(観)光客が フラフラ入れる気軽さはありませんが、

かん(観)光客が フラフラ入れる気軽さはありませんが、

だん(檀)家が しっかりしていて

ちゃんと、ととのえられている。そんなかんじ

ちゃんと、ととのえられている。そんなかんじ

21世紀型・デザイナーズ寺院になっているお寺も

21世紀型・デザイナーズ寺院になっているお寺も (養傳寺)

(養傳寺)

へい(塀)が、クールです

へい(塀)が、クールです

そんな中、

名所となっているのが、

「加納院」というお寺の 朱色の山門を右におれたところに見られる、

「加納院」というお寺の 朱色の山門を右におれたところに見られる、

東京ではめずらしい、ついじべい(築地塀)。。

東京ではめずらしい、ついじべい(築地塀)。。

さっきの「養傳寺」のスタイリッシュべい(塀)と、左右で好対照

さっきの「養傳寺」のスタイリッシュべい(塀)と、左右で好対照

かんのん(観音)寺の ついじべいは、

まるで

時代げき(劇)のセットです・・。

向こうから歩いてくる

ろうにん(浪人)が、

すれちがいざまに

きりかかってきそうな

よく、ありがちな小道・・。

「チット!気をぬかないでよ

「チット!気をぬかないでよ 」

」

(つづく)

「牡丹灯籠散歩

「牡丹灯籠散歩 」で おとずれた、台湾スイーツ・オーギョーチ。

」で おとずれた、台湾スイーツ・オーギョーチ。

そこから、

谷中方面に向かっていくと

さんさき(三崎)坂上のあたりに、「永久寺」という、お寺が見えてきます。

さんさき(三崎)坂上のあたりに、「永久寺」という、お寺が見えてきます。

小さいけど、一部の人々に、人気がある・えいきゅうじ(永久寺)

小さいけど、一部の人々に、人気がある・えいきゅうじ(永久寺)

(いい名前だな・・)

けい(境)内に、ネコ(猫)モチーフ

けい(境)内に、ネコ(猫)モチーフ が ちらほら・あることで、

が ちらほら・あることで、

「猫のお寺」として 知られる

そうとう(曹洞)宗の お寺です。

谷中には、昔からネコちゃんが たくさん住んでいて、

谷中には、昔からネコちゃんが たくさん住んでいて、

いたるところ

ニャンコが ゴロゴロしていますが、

明治時代から

すでに そんなかんじだったらしく、

付近の住人だった「愛猫家」の かながきろぶん(仮名垣魯文)

付近の住人だった「愛猫家」の かながきろぶん(仮名垣魯文) が、

が、

自分のことを

みょうみょうどうじん(猫々道人)

と 名のっていても、

だれも、かわり者あつかい

しなかったみたいです

かながき・ろぶん

かながき・ろぶん とは、「安愚楽鍋」という本で、

とは、「安愚楽鍋」という本で、

文明開化の風ぞく(俗)を書いた

げさく(戯作)者

とのことですが、

なかなか、ネコ・まっしぐら

な、

人だったそうで、

ぼだい(菩提)寺とした、この永久寺に、さまざまな 「猫遺物

ぼだい(菩提)寺とした、この永久寺に、さまざまな 「猫遺物 」を

」を

のこしました。

たとえば、

「山猫めをと塚

「山猫めをと塚

」

」

これは、

ばく(幕)末・いしん(維新)の大物、

「榎本武揚」にもらった

きちょう(貴重)な つがいの海外ネコを

死なせてしまったさい、

かながき先生が たてたもの。

そのとなりには、「猫塔記念碑

そのとなりには、「猫塔記念碑

」

」

これは、

かながき先生が 開さい(催)した

「猫グッズ展」の

かんらん(観覧)料と 売り上げで

たてた・とうろう(灯籠)

(丸い穴の中には、ねむりネコがいます )

)

さらに

さらに ネコちゃんのかお(顔)が せんこく(線刻)された、「猫塚碑

ネコちゃんのかお(顔)が せんこく(線刻)された、「猫塚碑 」。

」。

(ろぶんの魯の字に、デザインされた顔→)

これらを見るため、おとずれるネコ好き

これらを見るため、おとずれるネコ好き

を すいこむようなお店が、

を すいこむようなお店が、

どうろ(道路)の反対がわ(側)に たっていて、

どうろ(道路)の反対がわ(側)に たっていて、

ネコ・グッズ・ショップやら、

ネコ・グッズ・ショップやら、

ネコ・クッキーで、カフェタイム できる店があり、

できる店があり、

ネコちゃんの世界に たんでき(耽溺)できる

ネコちゃんの世界に たんでき(耽溺)できる ようになっています。

ようになっています。

(ねこえもん(猫衛門)かあ。)

(つづく)

(つづく)

このコースを行きます

谷中永久寺~谷中の築地塀~谷中霊園~天王寺~朝倉彫塑館界隈~岡倉天心記念公園

~夕焼けだんだん・谷中銀座~日暮里駅前のお寺~谷中せんべい

「

「 そういえば、この前の『牡丹灯籠散歩』の記事、

そういえば、この前の『牡丹灯籠散歩』の記事、

あれ、

続きがあるって

言ってなかったかしら?」

と

お母さんに きかれ、

クリン、はた

クリン、はた と 思い出しました。

と 思い出しました。

秋の初めまで お伝えしてきた、江戸の三大かいだん(怪談)

秋の初めまで お伝えしてきた、江戸の三大かいだん(怪談)

そのひとつ、

ぼたんどうろう(牡丹灯籠)を

取材したおり、

クリンたち、ついでに 少し、ねづ(根津)界わいを

クリンたち、ついでに 少し、ねづ(根津)界わいを

たんけん(探検)してたのです

なにしろ、この辺は、やねせん(谷根千)といい、

若い子や、かんこう(観光)客や、外国人に 人気のある町

若い子や、かんこう(観光)客や、外国人に 人気のある町

ちょっとなつかしい、インテリジェンスな「江戸・特別区」

ちょっとなつかしい、インテリジェンスな「江戸・特別区」

として、

おしゃれな店も

チラホラあるので、

ざっし(雑誌)で、とくしゅう(特集)が 組まれたりしている町です

ざっし(雑誌)で、とくしゅう(特集)が 組まれたりしている町です

クリンたちも、そんな・ふぜい(風情)が 気に入って、

クリンたちも、そんな・ふぜい(風情)が 気に入って、

ねづ(根津)と、せんだぎ(千駄木)の

となりにある、

やなか(谷中)っていう町を中心に、

江戸をさがして

歩きました

しかし

それを ぶろぐに かこうとした・矢先

五郎丸ブーム

五郎丸ブーム (※ラグビー日本代表歴史的3勝

(※ラグビー日本代表歴史的3勝 )や、

)や、

羽生くんの初せん(戦) や、

や、

プロやきゅう(野球)・クライマックスシリーズ

プロやきゅう(野球)・クライマックスシリーズ などの、

などの、

ビッグ・ウェーブ

が 来てしまい、

つい、

後回しに してしまっていました。。

・・・これ以上、秋がふかまってしまう前に、

初秋の谷中さんぽ(散歩)を、ほうこく(報告)したいと思います

初秋の谷中さんぽ(散歩)を、ほうこく(報告)したいと思います

(つづく)

今回の「怪談散歩」中、クリンたちは こんな絵を、知ることができました

今回の「怪談散歩」中、クリンたちは こんな絵を、知ることができました

<骸骨図:浅草誓教寺蔵>

ほくさい(かんじ:葛飾北斎)・90さい(歳)

ほくさい(かんじ:葛飾北斎)・90さい(歳) の、「牡丹灯籠図」です。

の、「牡丹灯籠図」です。

江戸時代、

人々は ゆうれい(幽霊)や ようかい(妖怪)に

多大な 関心をはらい、

たくさんの 有名ゆうれい(幽霊)が生まれ、

人々に語られたり、

描かれたり

したそうです。。

「ガイコツだけど、このなまめかしい骨盤

「ガイコツだけど、このなまめかしい骨盤 さすがは、北斎

さすがは、北斎 」

」

と、

うちのチット が うなってました。

が うなってました。

江戸の三大かいだん(怪談)の地を歩いて、夏をすごした・クリンたち

江戸の三大かいだん(怪談)の地を歩いて、夏をすごした・クリンたち

「打ち上げに、花火やろう

「打ち上げに、花火やろう 」と言って、チット

」と言って、チット が 出してきたのが

が 出してきたのが

せんこう(線香)花火です

「大江戸牡丹」・・・

(ふさわしすぎる・・。)

(ふさわしすぎる・・。)

大江戸ボタンは、とってもキレイな 火花が出る、せんこう(線香)花火

大江戸ボタンは、とってもキレイな 火花が出る、せんこう(線香)花火

外国産が たいぜい(大勢)をしめる、昨今において、

外国産が たいぜい(大勢)をしめる、昨今において、

でんとう・せいほう(伝統製法)で 作られた、国産の高きゅう(級)花火です

でんとう・せいほう(伝統製法)で 作られた、国産の高きゅう(級)花火です

10本で、700円近くするだけあって、

10本で、700円近くするだけあって、

百均のとは、ぜんぜん・ちがう、

百均のとは、ぜんぜん・ちがう、

花のうつくしさ・・

花のうつくしさ・・

(ちなみに、百均の超成功例。⇒)

←ふたたび・大江戸ボタン

←ふたたび・大江戸ボタン

さっきの百均のは、あれくらい・良いじょうたい(状態)になることが、

さっきの百均のは、あれくらい・良いじょうたい(状態)になることが、

10本中2・3本と 少なく、

しかも、20秒・もちません

しかも、20秒・もちません

しかし、

大江戸ボタンは、

「松葉」から「柳」のじょうたい(状態)が長く、

1分以上、チリチリチリチリ・・つづきます

1分以上、チリチリチリチリ・・つづきます

(散り菊状態で、フィニッシュ

(散り菊状態で、フィニッシュ )

)

「

「 1分間69円かあ。。 百均のだと、1分間で3・4本だから、30~40円・・」(チット)

1分間69円かあ。。 百均のだと、1分間で3・4本だから、30~40円・・」(チット)

(風流ごとに、おとく計算 )

)

「江戸・三大怪談」の

さいしゅうしょう(最終章)として、

お伝えしてきた

ぼたんどうろう(牡丹灯籠)

ぼたんどうろう(牡丹灯籠) ですが、

ですが、

さいごに、

このお話に ピッタリの

スイーツを 紹介して、

まく(幕)を閉じたい。

と

クリンは 考えます。

その スイーツとは、「オーギョーチ」

その スイーツとは、「オーギョーチ」

「牡丹灯籠」が生まれた・ねづ(根津)の、

「牡丹灯籠」が生まれた・ねづ(根津)の、

駅から10分・歩いたところで、

昔から、えいぎょう(営業)している、

昔から、えいぎょう(営業)している、

あの、古いお店で 食べることができます

「あいぎょくし・・(オーギョーチィ)。」

「あいぎょくし・・(オーギョーチィ)。」

オーギョーチ、とは

たいわん(台湾)の山のふもとに

いっぱい・生えてる「愛玉」っていう、

植物のタネを 加工した

かんてん(寒天)みたいな デザート

レモンシロップが かかってて、

400円

「チークリームあんみつ・・」 (←アレンジ自在

「チークリームあんみつ・・」 (←アレンジ自在 )

)

なぜ

オーギョーチが 「牡丹灯籠」に

ふさわしいか??

というと、

ぼたんどうろう

ぼたんどうろう が、もともと 中国発しょう(祥)の

が、もともと 中国発しょう(祥)の

お話だからです。

「剪灯新話」っていう

中国の かいい(怪異)小説が

日本に伝わり、

さらに

円朝さんが、江戸前に仕立てた お話なのです

「 ・・・・

・・・・

でも、中国の話なら、

オーギョーチみたいな 台湾スイーツより

中華ゴマ団子とかのほうが いいんじゃない?」

と

チットが 言いました。

「あっ!そっか

「あっ!そっか 」

」

(牡丹灯籠散歩・完)