台風の影響で雨が続いたが、今日は久しぶりに青空が拝め、初夏のように気温も上がった。

ゴールデン・ウィーク中は途中で休みの日もあったが、人ごみの中に繰り出すのは気が向かなかったので何処にも出かけることがなかったが、今日は都内散策をしてきた。

今、国立西洋美術館と国立新美術館で、ふたつの “ルーヴル美術館展” が開催されているが、連日超満員という噂・・・。今回の出展作はいまひとつ興味が湧かないので、他に何かないかなと調べたところ、私を満足させてくれそうなものがあったので、一日かけてついでに都内をちょこっと散策してきた。

都バスの一日乗車券(500円)をSuicaに入れて、まず最初に、目黒にある東京都庭園美術館に行った。

ここは戦後の一時期、国の迎賓館などとして使用されていたこともあった朝香宮(あさかのみや)邸として建てられた建物が、現在は美術館として公開されている。

東京都庭園美術館入口

東京都庭園美術館入口 旧朝香宮邸、現美術館

旧朝香宮邸、現美術館まず、広大な緑溢れる庭園に入って行くと、雨あがりのあとの匂いが漂ってきて、ヒーリング効果抜群。ところどころに置かれた彫刻を見たりしながら散歩。

東京でこれだけの緑がある所に行ったのは、久しぶりだった。つつじはまだ少ししか咲いていなかったが、バラやボタンなどが咲いていた。

家族連れや外国人の姿もあり、芝生でお弁当を広げたり、寝転がって読書をする人たちの姿はとてものどかな雰囲気だった。

緑溢れる庭園

緑溢れる庭園 イスラエルの彫刻家の 「ピルタイとパシュフル」 という作品

イスラエルの彫刻家の 「ピルタイとパシュフル」 という作品庭園に囲まれた洋館では、モスクワの国立トレチャコフ美術館所蔵の 『エカテリーナ2世の四大ディナーセット』 という展覧会が開催中で、ロシアの宮廷晩餐会を飾った、威厳と崇高さ極まる豪華なテーブル・ウェアのコレクションがたくさん展示されていて、こんな豪華な食器で食事していたんだ・・・とため息さえ出た。

女帝エカテリーナ2世が発注した、ドイツのマイセン、イギリスのウェッジウッド、ブローチで有名なカメオなどのオリジナルの豪華な磁器が、年代別に展示されていた。

とりわけ、ウェッジウッドの “クリーム・ウェア” と呼ばれる乳白色の磁器に描かれたイギリスの風景画が繊細で素敵だった。

庭園美術館を出たあと1区間だけバスに乗り、次は白金台の松岡美術館に行った。

ここで開催されているのは、『エコール・ド・パリ展』。20世紀前半に、パリのモンマルトルやモンパルナスで活動した、ピカソやシャガールやモディリアーニ、ユトリロ、ローランサン、藤田嗣治らの作品が展示されていた。

数は少ないが、来場客も少なかったので、殆んど独占状態で鑑賞することができた。大好きなピカソの作品は2点、シャガールの 「婚約者」 という作品はとても心が和み、ベルナール・ビュッフェはサインがカッコ良かった。

ユトリロの作品を生で見たことがなかったので、先日行ったモンマルトルの街の風景画にとても惹かれた。

この美術館は、国内の美術館では珍しく写真撮影が可能だったが、殆んどの作品がガラス・ケース入りだったので、私の腕とカメラではちゃんとした写真が撮れなかったのが残念。(苦笑)

1階ロビーに展示されていたジェコメッティの 「猫の給仕頭」 というブロンズ像がとても可愛くて、常設展では古代オリエント美術が興味深く、エジプトの 「エネへイ像」 という浮彫の神像は、とても美しかった。

松岡美術館

松岡美術館 マルク・シャガール 「婚約者」(1977)

マルク・シャガール 「婚約者」(1977) モーリス・ユトリロ 「モンマルトルのジュノ通り」(1926)

モーリス・ユトリロ 「モンマルトルのジュノ通り」(1926) ディエゴ・ジェコメッティ 「猫の給仕頭」(1967)

ディエゴ・ジェコメッティ 「猫の給仕頭」(1967)  エネヘイ像

エネヘイ像 再びバスに乗り、これで一日乗車券の元は取れ(笑)、ひとまず麻布十番駅前で下車。

実はパリから帰ってきてから、相変わらずコンビニのパンは一度も食していなく、日々美味しいパンを探し求めているのだが、麻布十番なんてこういう機会でもないと行かないので、「pointage(ポワンタージュ)」 というパン屋さんに行って、夕食用のパンを購入。

麻布十番から六本木までの丁度いいバスがなく、昔はこの区間をよく歩いたが、結構暑かったのでここだけは地下鉄でひと駅。

そして、芋洗坂にあるイタリアン・バール 「DEL SOLE(デル・ソーレ)」 で遅めのランチ。パスタ・ランチを戴いて、パスタもデザートのジェラートも美味しくて満足。

食後の運動と思い、東京ミッド・タウンまで歩いて行って、戻る途中で見つけたフローズン・ヨーグルト・ショップ 「GOLDEN SPOON」。ジェラートを食べたばかりだったが、外は夏のように照り付ける太陽で暑かったので、いちばん小さいサイズでラズベリー・フレーバーを買い、食べ歩きしながら六本木のバス停に向かった。

途中、東京タワー近くで下車。昔は職場がすぐ近くだった東京タワーも、今はここもこういう機会でもないとなかなか来ない所だ。

土曜日ということもあって、はとバスや観光バスがたくさん停まっていた。エッフェル塔を真下から見上げたので、東京タワーも・・・と思ったのだが、真下が建物になっているので比べることができなくてちょっと残念だった。

足元から見上げた東京タワー

足元から見上げた東京タワーさて、次の目的地までまたバスに乗り、終点の東京駅丸の内口まで行った。土曜日なので、東京駅までの道はとても空いていた。

東京駅丸の内側の赤レンガの駅舎は、国指定の重要文化財に指定されているが、現在駅舎を本来の姿に復元するための工事が行なわれている最中。

東京駅丸の内側駅舎

東京駅丸の内側駅舎地下の八重洲口側に通じる自由通路を歩き、八重洲地下街を抜けてブリヂストン美術館に行った。

ここで今開催されているのは、『マティスの時代』 という、アンリ・マティスと彼と交流のあった同時代の作家の作品の展覧会。

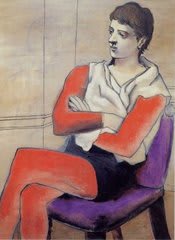

こじんまりとしたとても綺麗な近代的な美術館で、マティスの作品を中心に、ここでも大好きなピカソに出会うことができて、「腕を組んですわるサルタンバンク」 という作品は、色使いやタッチが初めて見るものだったので、その絵の前に置かれた椅子に座ってずっと眺めていた。

ここも人が少なかったので、じっくりたっぷりと素晴らしい作品に触れることができた。特に気に入ったのが、ゴッホの 「モンマルトルの風車」。私の知っているゴッホの作品と言えば、色鮮やかでうねりのあるタッチの作品がほとんどなので、この作品の何とも言えない哀愁感に胸を打たれた。

で、肝心のマティスはというと、4つのテーマに分けて展示されていて、入館時にもらった解説が書かれた小冊子片手に鑑賞。

壁にはマティスの言葉が記されていて、その中でいちばん心に残ったのが、“私は人生から感じ取ったものをそのまま絵に写し取る” という言葉(思わずメモしてきた)。

そして、チラシの裏にも書かれている “私は一枚の絵を見るとき、何が描かれているかは忘れてしまう。大切なのは線と形と色だけである” という言葉のとおり、線と色を追求したかのような作品が印象的だった。

あまり好きではないのだが、カンバスに直接絵の具を搾り出して塗り、乾いては削り、その上からまた塗るという手法のルオーの作品は、めちゃくちゃ力強い作品だった。

パブロ・ピカソ 「腕を組んですわるサルタンバンク」(1923)

パブロ・ピカソ 「腕を組んですわるサルタンバンク」(1923) フィンセント・ファン・ゴッホ 「モンマルトルの風車」(1886)

フィンセント・ファン・ゴッホ 「モンマルトルの風車」(1886)※館内は撮影禁止なので、画像検索で探したもの。

美術館を出るとすっかり日も暮れ、再び丸の内側まで行って新丸ビルにあるパン屋さん 「POINT ET LIGNE(ポワン・エ・リーニュ)」 に行って、翌日のランチ用のパンを購入。

とてもパン屋さんとは思えないくらいの、スタイリッシュでモダンなデザインの対面販売のお店で、もっといろいろ買いたかったが、食べものなのでそういうわけには行かない。選びに選んだ明日のランチが楽しみだ。

そして、帰りも目黒駅までバスで行き、あとは定期券なので殆んど交通費をかけずに帰宅した。

たくさん歩いたし、緑溢れる自然と芸術とグルメを楽しんだ一日は、久しぶりにとても充実感のある外出だった。それに、普段は殆んど電車なので、バスに乗って滅多に通らないところを見ながら行くのは、とても楽しかった。