「(ルドルフ亡きあと)彼女のさすらいの旅への衝動はさらに激しさを増していった。居ても立ってもいられなくなったのである。アフリカやイタリア、ギリシャなどに上陸すると、焼けつくような熱い太陽の照りつける地を素足で何時間もぶっつづけに歩きつづけた。死に向かっての自虐的な逃避行であった。

息子ルドルフの死の後、彼女は公式行事にさえも黒の喪服で出席した。「ルドルフの死は私の信仰を打ち砕きました。これからまだ長い年月、生きつづけるなんて、気が狂いそうです」

と、末娘につぶやくような悲しみと無力感、自己嫌悪の中で、彼女はいつも死を身近に感じていた。死こそ安らぎの時であった。

安らぎの時はおもいがけなく、ある晴れた日に訪れてきた。

1898年9月10日のさわやかな秋の日の午後1時40分。スイス、ジュネーブのレマン湖で蒸気船に乗ろうとした時に、突然暴漢に襲われ、心臓を一突きに刺され、67歳の生涯を閉じた。犯人は25歳の無政府主義者のイタリア人、ルイジ・ルケーニだった。「高位高官の人物だったら、誰でもよかった」とうそぶいていた。あまりにも突然のドラマティックな死で、まるで死神がつかわした宿命の使者のように思われた。」

(2000年東宝初演『エリザベート』のプログラム、

塚本哲也「ハプスブルク家と皇妃エリザベート」より引用しました。)

雪組初演の舞台を観たとき、一番インパクトがあったのは轟悠さん演じるルキーニだったでしょうか。女性がひげをつけて男役を演じるのは宝塚でもう珍しいことではありませんでしたが、その立ち居振る舞い、いやらしい表情は、男性よりもより男性らしくて同時に女性が演じる男性だからこそ出せる味がありました。裁判長に「皇后殺害の動機を述べよ」と迫られたルキーニが悪びれることなく、「皇后本人がのぞんだからだ」とうそぶき、ハプスブルグの黄昏時を生きた人々を黄泉の国から立ち上がらせて舞台は幕を開けます。

宝塚版と東宝版とでは違うところがいくつもありますが、ラストでシシィが天に召される場面。宝塚版では、黄泉の国へとシシィを迎えに来たトートと結ばれて昇天していきますが、東宝版は、シシィとトートは最後まで結ばれなかったという描かれ方になっているところが一番ちがうかなと思います。東宝版では、トートがシシィを棺に入れて蓋を閉じると棺を乗せたゴンドラが天に上がっていきます。なんとなくあっけな過ぎる終わり方に違和感があってもう少し違う感じにならないかな、今年のキャストが一新された舞台ではどうなるでしょうか。

宝塚では芝居の後にショーがあるのも嬉しいです。「闇が広がる」のメロディにのって、男役が群舞で踊る場面が、特に見応えがあって大好きでした。フランツを演じた高嶺ふぶきさんが男役を率いてさっとう踊る場面、今映像で観ても素敵です。

ルドルフ亡きあと、シシィが棺にすがりついて、「ママは自分を守るためあなたを見捨ててしまった」と泣く姿に、私はいつも心のすみっこで自分を重ね合わせているところがあります。初演を観た時は特にそうでした。

私には辛いことですが、それでも観たくなってしまう作品です。

「私たちは似たもの同士。この世で休めない。今あなたは最後に安らぎを得たのね」

棺にすがりながらシシィがルドルフに語りかけます。

トートの姿がみえていたのは、シシィとルドルフの二人だけでした。

楽曲が耳に残りやすく、知らず知らずのうちに、宮廷人である登場人物ひとりひとりの孤独に感情移入しながら観ています。トートとシシィの恋愛が軸になって展開していくというストーリィは、ビジュアル的に少女漫画のような世界観なところも惹きつけられるところかなと思います。

思いはまだまだ尽きませんが今日はここまでにします。

トップの写真は、2012年8月4日の中日劇場で東宝の『エリザベート』上演1000回を迎えた場面で、げきぴあから転用しました。ゲストに、シングルキャストで1000回のうち半分以上シシィを演じた一路さんが登場された様子が動画サイトにアップされました。

2012年5月17日の帝国劇場のキャスト。

2012年6月12日の帝国劇場のキャスト。

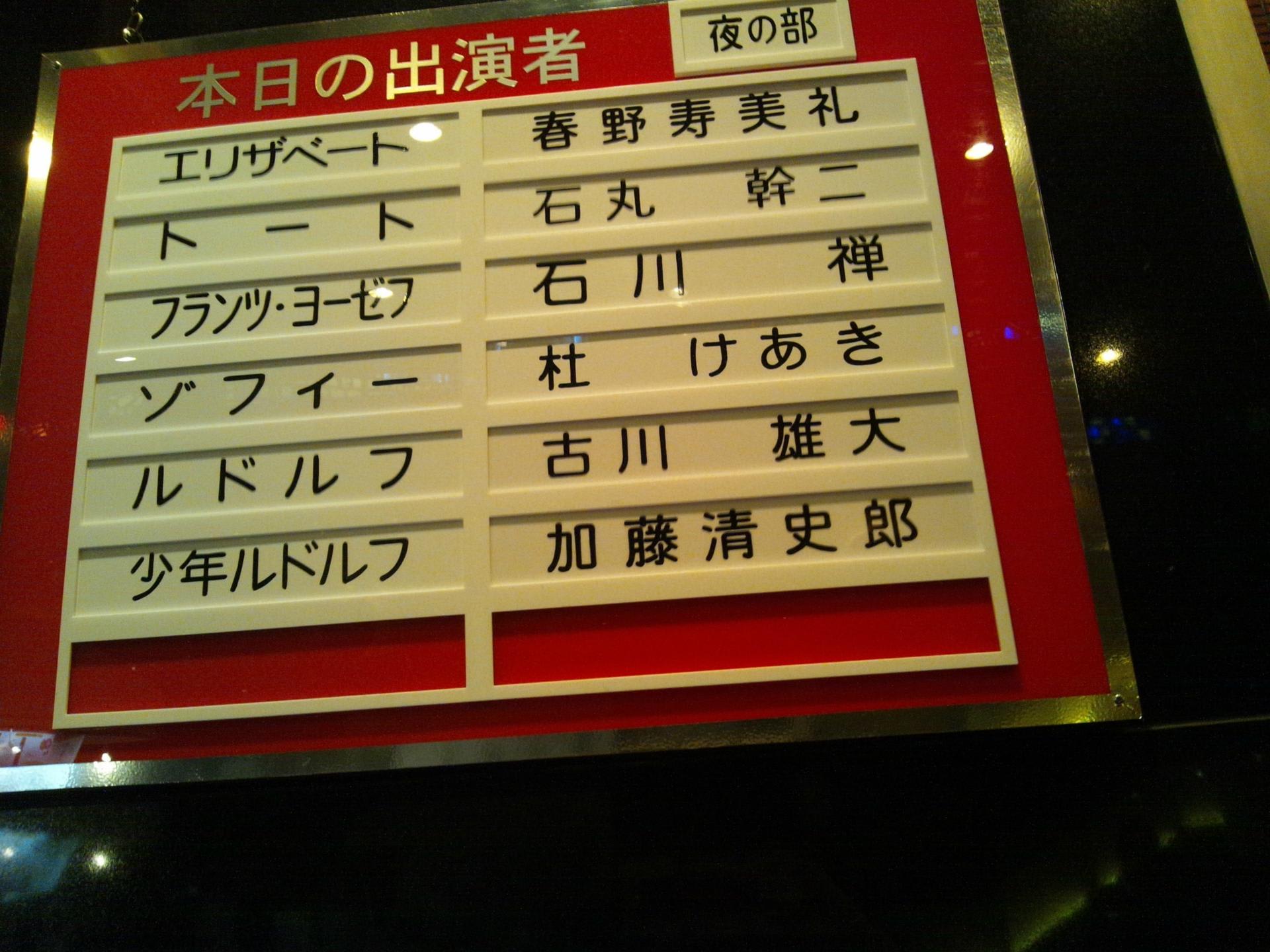

杜けあきさん演じるゾフィが信念をもってハプスブルグ家をまもるためにがんばってきた心情を独白する場面が追加されていて印象的でした。

息子ルドルフの死の後、彼女は公式行事にさえも黒の喪服で出席した。「ルドルフの死は私の信仰を打ち砕きました。これからまだ長い年月、生きつづけるなんて、気が狂いそうです」

と、末娘につぶやくような悲しみと無力感、自己嫌悪の中で、彼女はいつも死を身近に感じていた。死こそ安らぎの時であった。

安らぎの時はおもいがけなく、ある晴れた日に訪れてきた。

1898年9月10日のさわやかな秋の日の午後1時40分。スイス、ジュネーブのレマン湖で蒸気船に乗ろうとした時に、突然暴漢に襲われ、心臓を一突きに刺され、67歳の生涯を閉じた。犯人は25歳の無政府主義者のイタリア人、ルイジ・ルケーニだった。「高位高官の人物だったら、誰でもよかった」とうそぶいていた。あまりにも突然のドラマティックな死で、まるで死神がつかわした宿命の使者のように思われた。」

(2000年東宝初演『エリザベート』のプログラム、

塚本哲也「ハプスブルク家と皇妃エリザベート」より引用しました。)

雪組初演の舞台を観たとき、一番インパクトがあったのは轟悠さん演じるルキーニだったでしょうか。女性がひげをつけて男役を演じるのは宝塚でもう珍しいことではありませんでしたが、その立ち居振る舞い、いやらしい表情は、男性よりもより男性らしくて同時に女性が演じる男性だからこそ出せる味がありました。裁判長に「皇后殺害の動機を述べよ」と迫られたルキーニが悪びれることなく、「皇后本人がのぞんだからだ」とうそぶき、ハプスブルグの黄昏時を生きた人々を黄泉の国から立ち上がらせて舞台は幕を開けます。

宝塚版と東宝版とでは違うところがいくつもありますが、ラストでシシィが天に召される場面。宝塚版では、黄泉の国へとシシィを迎えに来たトートと結ばれて昇天していきますが、東宝版は、シシィとトートは最後まで結ばれなかったという描かれ方になっているところが一番ちがうかなと思います。東宝版では、トートがシシィを棺に入れて蓋を閉じると棺を乗せたゴンドラが天に上がっていきます。なんとなくあっけな過ぎる終わり方に違和感があってもう少し違う感じにならないかな、今年のキャストが一新された舞台ではどうなるでしょうか。

宝塚では芝居の後にショーがあるのも嬉しいです。「闇が広がる」のメロディにのって、男役が群舞で踊る場面が、特に見応えがあって大好きでした。フランツを演じた高嶺ふぶきさんが男役を率いてさっとう踊る場面、今映像で観ても素敵です。

ルドルフ亡きあと、シシィが棺にすがりついて、「ママは自分を守るためあなたを見捨ててしまった」と泣く姿に、私はいつも心のすみっこで自分を重ね合わせているところがあります。初演を観た時は特にそうでした。

私には辛いことですが、それでも観たくなってしまう作品です。

「私たちは似たもの同士。この世で休めない。今あなたは最後に安らぎを得たのね」

棺にすがりながらシシィがルドルフに語りかけます。

トートの姿がみえていたのは、シシィとルドルフの二人だけでした。

楽曲が耳に残りやすく、知らず知らずのうちに、宮廷人である登場人物ひとりひとりの孤独に感情移入しながら観ています。トートとシシィの恋愛が軸になって展開していくというストーリィは、ビジュアル的に少女漫画のような世界観なところも惹きつけられるところかなと思います。

思いはまだまだ尽きませんが今日はここまでにします。

トップの写真は、2012年8月4日の中日劇場で東宝の『エリザベート』上演1000回を迎えた場面で、げきぴあから転用しました。ゲストに、シングルキャストで1000回のうち半分以上シシィを演じた一路さんが登場された様子が動画サイトにアップされました。

2012年5月17日の帝国劇場のキャスト。

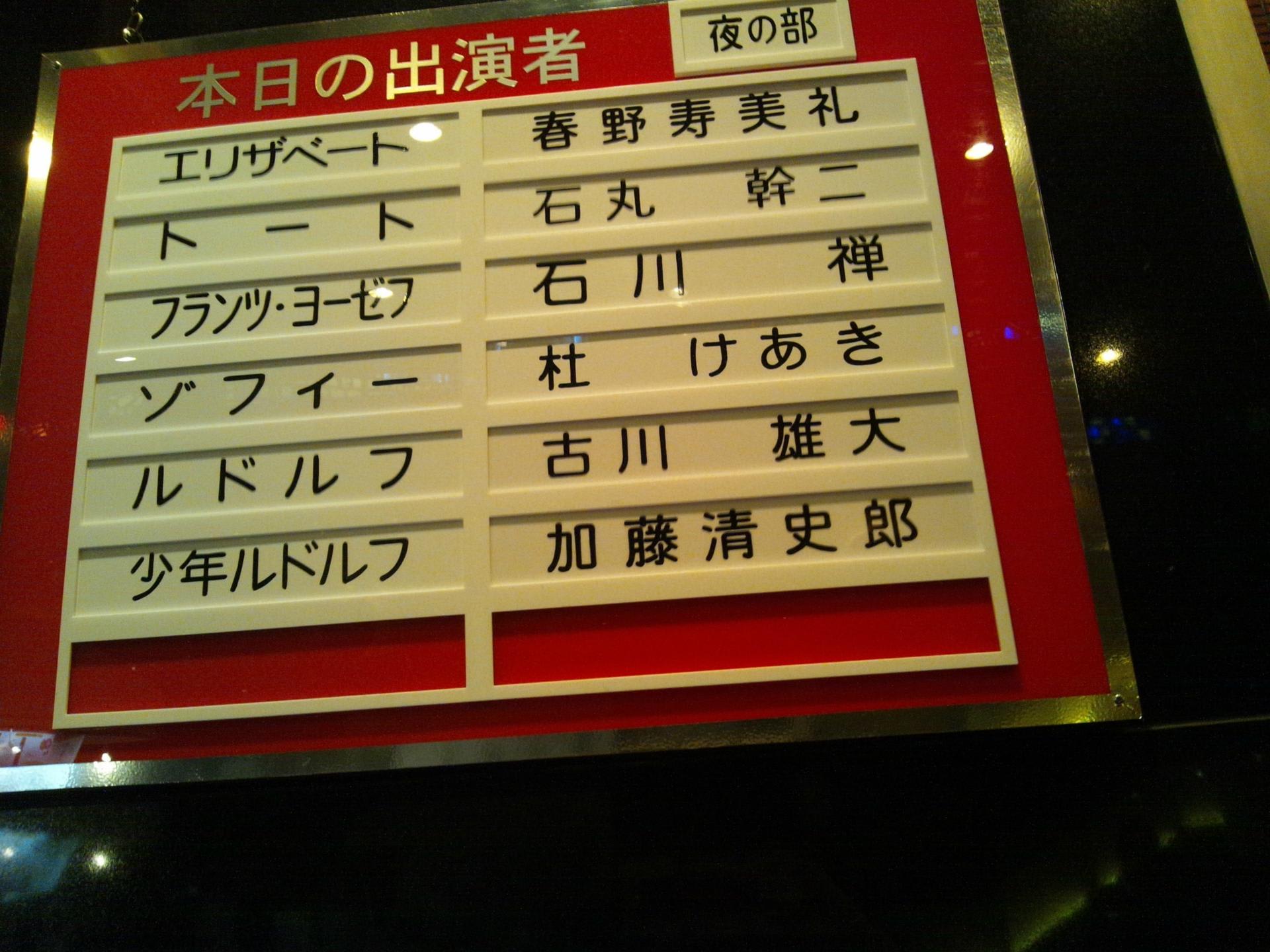

2012年6月12日の帝国劇場のキャスト。

杜けあきさん演じるゾフィが信念をもってハプスブルグ家をまもるためにがんばってきた心情を独白する場面が追加されていて印象的でした。