『『レディ・ベス』とクンツェ&リーヴァイの世界』より

「エリザベスーその人生 石井美樹子

プリンセスからレディ、そしてクィーンと呼ばれたエリザベスの波乱に富んだ人生。ミュージカル『レディ・ベス』はもとより、オペラ、映画、小説など多くのモチーフとなった彼女の人生を、青春時代、女王の恋、そしてエリザベスが生きた時代という3つのキーワードで紐解きます。

学問に打ち込む青春

イギリスでは、王位継承権を持つ女性しかプリンセスの称号で呼ばれない。エリザベスg3歳にも満たないときに、母アン・ブーリンが父ヘンリー8世に処刑され、エリザベス女王は庶子の烙印を押されてレディ・ベスとなった。賢い王女は境遇の変化を察知し、養育係に「昨日までプリンセスだったのに、今日からレディと呼ばれるのはどうして?」と尋ねた。養育係は絶句した。みな、不貞のとがで処刑されたアン王妃が存在しないかのように振る舞った。

王冠から遠ざけられたエリザベスは宮廷の隅で身を縮めて暮らした。ゆいいつの救いは、3歳のときに教養ある貴婦人として名を馳せるキャサリン・アシュレイが養育係となり、初等教育が始まったことである。ケンブリッジ大学の有名な古典語の学者ロジャー・アスカムはエリザベスの教育に並々ならぬ関心を抱き、パンと祈禱書とイタリア語の本を贈ったときに、夫人宛てにこんな手紙を書いている。

「あなたにたってのお願いがあります。グラスにワインをいっきに注ぐとあふれて無駄にしてしまいますが、少しずつ注ぎ入れれば、不治まで満たすことができます。時間をかけて王女さまをお教えし、徐々に知識が増すようにしてください」

出来の悪い生徒は鞭で打たれるものが慣例だったが、アスカムは「勉強は楽しくあらねばならない」と固く信じていた。エリザベスが14歳のとき、アスカムが家庭教師

に任命される。エリザベスのカリキュラムにはラテン語、ギリシア語といった勉強のほかに馬術、リュートやヴァージナルの演奏が組み込まれ楽しく勉強できるように工夫されている。エリザベスの知性に瞠目したアスカムは、紀元前のローマの政治家キケロやギリシャ悲劇などもカリキュラムに盛り込み、また、自分の考えを堂々と雄弁に語れるように促した。そのおかげで、政変が起きるたびに、エリザベスは賢く身を処し、危機を逃れることができた。

結婚しない女王

エリザベスが25歳のときに、王冠が回ってくる。父亡きあと、弟エドワード6世が即位したが、悪性の感冒のために早世し、姉メアリーが王位についた。5年後に、メアリーじ女王は卵巣癌のために亡くなり、議会の推挙によってイギリス女王となったのだ。

ヘンリー8世は男子の王位継承者を得ようと、6人もの女性を結婚した。2人を離婚し、2人を処刑し、1人を死なせ、6番目の王妃だけが王より長生きした。

6度の結婚の結果、得たのは1人の王子と2人の王女のみ。メアリー王女は、アン・ブーリンが母キャサリン・オブ・アラゴンから王妃の座を奪ったことを赦さず、アンの娘のエリザベスを憎んだ。王冠を渡すまいと、37歳の身をかえりみず、スペインのフェリペ(2世)と結婚した。子をもちたいと願うあまり、2度も想像妊娠した。フェリペに乞われてフランスに宣戦布告したものの、敗れて戦後処理のさなかに息を引き取った。

25歳で敗戦国の女王となったエリザベス。父と姉の暴挙は、結婚の愚かしさの側面をエリザベスに教えた。無理に後継者を得ようとしても、神の恵みがなければ願はかなわない。女王は最初の議会で非婚宣言をして議員たちの度肝を抜いた。

「全能の神が、わたしが結婚しないで生きるのをお望みになっても、恐れる必要はありません。よい時期をお選びになり、後継者をお与えくださいましょう。わたしの胎から生まれる子よりも君主の資源に富み、この国のためになる人をお遣わしくださいましょう」

戦いに敗れた祖国を復興するのは一生の仕事。苦しみの果てに獲得した遥かなる王冠。後継者は自分の胎を痛めた子でなくともよい。君主の器に相応しい人物に国家の運命を託そう。これほど進歩的な王権論を持つ君主が当時のヨーロッパのどこにいたであろうか。今でさえ、世襲制が王室や皇室を守っている。

女王は結婚しなかった。だが、恋はした。父と違い、一旦信用したら貫く性格だった。宰相も外相も半世紀近く女王に仕えた。恋も一途だった。お相手は同年のレスター伯爵ロバートオ・ダドリー、とびきりの美男子。ロバートの祖父も父も大逆罪で処刑された。その家系もさることながら、女王の寵愛をかさにきて威張るのが何よりも嫌われた。でも、女王はそんなロバートを庇い、亡くなるまで愛し続けた。結婚したくともできなかった。ロバートが妻帯者だったのだ。それに、女王は臣下と結婚できない。卑賎結婚とみなされ、子が生まれても王位継承権がない。女王は独身で生きる運命だったのだ。

花開くルネサンス文化

徹底した男社会の16世紀のイギリスで、ひとりの女性が半世紀近くものあいだ君臨し後の大英国の基礎を築いたのは奇跡に近い。成功の秘訣は女王が古典にもとづくルネサンス教育を受けたことにあった。女王の時代に、きら星のごとく知識あふれる貴婦人が輩出した。エリザベス女王に続けとばかりに、高位貴族のあいだで女性教育熱が高まったからだ。同時代の歴史家ウィリアム・ハリソンがイギリスの宮廷を「ヨーロッパで最も有名で典雅華麗。ギリシャ語とラテン語を自由にあやつり、みずからペンを手にしたり、楽器の演奏や歌唱に秀でた貴婦人たちに、女王は囲まれている」と描写している。

不世出の劇作家シェイクスピアはエリザベス女王時代の寵児である。

列強が侵略により国土を広げる時代に、女王は「他人の土地は一平方たりとも欲しがらない」と宣言して戦争を拒絶した。女王の最大の武器は言葉による外交。得意の語学力を駆使して外交を牽引し情報の収集に努めた。20回以上におよぶ暗殺を防いだのも、ヨーロッパじゅうに張り巡らされた網の目のような諜報機関のおかげだった。1588年の無敵艦隊の襲撃も事前に知り、海軍を一新して備えた。すべてを自分の目で見て、すべてを自分の耳で聞いて統治する、これが女王の信条だった。

ローマ教皇シクストゥス5世はほとほと感心した。「単なる女が、あのちっぽけな国の女主人がスペイン、フランスなどすべての国々から恐れられているのではないか!」

エリザベス女王は一生をかけて敗戦国をヨーロッパ一の強国に育てあげた。その後継者たちは、「他人の土地を欲しがらない」という女王の心情を踏みにじり、7つの海に乗り出して諸国を侵略した。女王はこの皮肉な成り行きを草葉の陰でどう見ているのだろう。」

『罪人を召し出せ』、図書館で借りて読みました。ヘンリー8世が別れたくて、ベスの母、アン・ブーリンが不貞の罪をでっちあげられ、相手とされた男性たちまで次々と処刑されていく描写にぞっとしました。すごい王様。

(2012年『オモシィ・マグ』創刊号より)

「ウィーンで世界初演されてから20年、日本でも1996年の宝塚歌劇団での初演以来、数多くの観客に熱狂的に支持されてきたミュージカル『エリザベート』。2000年に上演の始まった東宝版は、今回のロングラン公演中に上演1000回を達成する。

筆者は今回、公演プログラムのために、日本初演から一貫して演出を手がけてきた小池修一郎氏にインタビューをする機会に恵まれたが、その際にも改めて痛感したのが、海外ミュージカル作品を日本の幅広い観客に愛されるべくアレンジを施す、氏の手腕の巧みさである。男役が主役を演じる宝塚での初演においては、”トート=死なる抽象的、概念的存在をセンターに据えざるを得ない。そんな思いきった冒険的出発点から、日本人にとってはなじみの薄いオーストリアの近現代史への理解を誘うため、ハンガリーの革命家たちを登場させ、トートの存在とも絡めて物語の運びにさらなる広がりをもたせてもいる。男女キャストにより、主人公がタイトロールの「エリザベート」に戻った東宝版においては、作品のダンサブルな要素をショーアップさせたいという氏の意図が、コンテンポラリー・ダンスの振付をセクシー&ワイルドに踊りまくる男性トートダンサーたちの存在を得て、激しいまでのスペクタクルとして実現されることとなった。再演を重ねるたび、新曲の追加や映像の使用など新奇なアイディアが加えられるのは無論、新たなキャストを迎えることで作品に新たな風が吹き込まれてもいる。今回、山口祐一郎、石丸幹二、マテ・カマラスと、三者三様の個性をもった”死=トート”役者が揃ったのも楽しみな限り。

日本と海外とでは根本となる文化が違い、ミュージカル作品を受容する観客の嗜好も当然異なる。演出家の眼差しの先には常に作品を受容する日本の観客が居る。その眼差しによって、ミュージカル『エリザベート』は日本において愛され続ける作品となり得たのである。」

(2012年『オモシィ・マグ』創刊号より)

「-東宝版『エリザベート』初演から今年で12年、シングルキャストのルキーニ役として、すべての舞台に立って来られました。今回の公演中に出演回数1000回を超えられるそうですね。

まさかこんなに続けられるとは思っていませんでした。それまで『王様と私』などには出演していたものの、近年作られたミュージカルは初めてでしたし。暗殺役という悪役的なキャラクターも初めて。しかも、ルキーニって、舞台袖での移動が多いんです。稽古でも同じ動きを繰り返して本番を迎えたわけですから、もう、喉はつらいし、脚は緊張と疲労でガクガクだし、大変でした。

-ルキーニといえば、観客とコミュニケーションを取る狂言回し的な役割が特徴的です。

ものすごく近い位置でお客さんと絡むので、最初は客席に降りて行くのが怖かったですね。初演のころ、観に来た知り合いから「観客を敵に回している。みんなルキーニの狂言回しを観に来ているんだから、仲間のはずだ」と指摘されて、はっとしました。この物語はルキーニの裁判で、お客さんはいわば陪審員。被告であるルキーニ自らも、弁護士さながらに「こうなんですよ」と、緩急をつけて見せていく必要があるんです。能で言うところの”序波及”というか・・・。

-アクの強いチャーミングなキャラクターですが、どのように役作りや演技の工夫を?

最初は、ルキーニはイタリア人だからイタリアのものしか飲まない・食べないようにしようと考えて、水はサンペレ、グリノ、昼はピザなどとやっていたら太ってしまい、途中でやめました。初演では歌い終わりを一人で長々とエコーさせてみたりもしたのですが、初めは笑ってもらえるものの、二度やるとすごい勢いでお客さんが引いて行くのがわかったりして。小手先ではなく、きちんと台本の意味を考えてやろうと考え直しましたね。ことさら変わったことをしなくても、本に描かれている通りに演じれば自ずとルキーニになると今は思っています。

-『エリザベート』の世界におけるルキーニの存在を、どのように捉えていますか?

実は、最初に出演のお話をいただいたとき、渡されたウィーン版のビデオを冒頭の数分で見るのを止めて、「これは歌や踊りをずっとやってきた人の役だから」とお断りしたんです。ところが演出の小池修一郎さんに呼ばれて話をするうち、僕が当時好きでいろいろ調べていた天使や悪魔の話題で盛り上がり、いつの間にかやることに。たとえば三大天使のうちのルシフェルはミカエルを輝かせるため、闇の世界に落ちて堕天使になったとも言われています。つまり、闇があるから光が際立つ。これはトートとルキーニの関係にも重なるのではないでしょうか。トートは黄泉の帝王ですが、黄泉と闇は違う。闇はルキーニのほうなのではないかと感じます。

-悪魔と天使の表裏一体性が、作品世界に通じるとお感じになったわけですね。

そうなんです。もちろんそれだけでは膨らまないので、出演が決まった後、史実も勉強するなど、多方面からアプローチしました。ルキーニは、母親が女工か何かで、父親はわからないのですが、実は貴族の落とし胤なんじゃないかとか、貧しい家庭に育ったためにアナーキストになったとか、秘密結社の一員だったとか、いろいろな説がある。その複雑な境遇や悲哀なども考慮に入れて演じています。さらに、雲の上の存在であるエリザベート皇后に一目会うため、死を覚悟して暗殺を企てたのだという、ジャン・コクトーの『双頭の鷲』のイメージも、役作りに取り入れました。今年に入ってからは、ハプスブルク家を終らせるという使命を、神から与えられた存在なのではないかとも考え始めています。

-『エリザベート』の世界には、神は表立っては登場しませんが・・・。

あの世界の上にいて、すべてを取り仕切っているのだと思います。だからこそ、警備の網をかいくぐって、彼だけが暗殺を実行できた。興味深いことに、ルキーニの脳は、ジュネーヴ大学の研究所に長い間保存されていたんです(*現在は埋葬)。世の中に犯罪者はたくさんいるのに、なぜ彼の脳が・・・と考えると、ただの暗殺者ではないような気がしてきませんか?

-確かに、ちょっと奇妙な感じもします。

そういうふうに、考えれば考えるほど不思議な役柄で、演じる側にとって関門だらけ。一つクリアすると別の課題が生じますから、慣れるということがありません。誰が演じてもそうなのではないでしょうか。歌・踊り・芝居の三要素が求められるので、踊りが得意な方が演じても歌と芝居が重くのしかかるでしょうし、歌が得意な方にとっては踊りと芝居が・・・という具合に、とめどないんですよね。

-前回公演の稽古では、面白いことが起きると率先して笑っていらっしゃるなど、ムードメーカー的存在になっておられるのも印象的でした。

あの役はテンションが高くないと演じられないんです。家を出た時からハイテンションで、現場でもそれを保っていますね。小池さんからは「エリザベート暗殺に際しては、後ろに三島由紀夫さんの霊が浮かび上がるくらいの気持ちで演技をするように」と言われ、「俺は革命家だ、暗殺犯なんだ」と自分に言い聞かせるうち、段々精神も病んできて、本番中は「何でもできる!やってやる!!」という気分ですし、逆に終演後は、楽屋口から外に出たら石をぶつけられるんじゃないかと怯えた時期があったくらいなんですよ。

-改めて、この役との出会いは、高嶋さんにとってどんなものでしたか?

ルキーニを演じる前は、まず青春もの、次に学校の先生や若い刑事役などをいただくことが多かったのですが、狂気の暗殺犯を演じたことで、キャスティングの内容が変わっていきました。俳優としての世界を広げてくれた役ですね。今回の公演では、歌唱などの技術面や体力面を進化させた上で情報を深め、より自由に遊べたらと思っています。」

2012年『オモシィ・マグ』創刊号の表紙は井上芳雄さんでした。帝国劇場で『エリザベート』『ルドルフ・ザ・ラスト・キス』と上演され、ルドルフトークも行われて盛り上がりました。

(2012年『オモシィ・マグ』創刊号より)

「-ルドルフ役に決まった日のブログを拝見して、喜びにあふれる様子が、ひしひしと伝わってきました。

本当にうれしかったです!『ロミオとジュリエット』のティボルトをやっている間に「ルドルフ、似合うんじゃない?」と言っていただく機会が増えて、そのうちにだんだん「僕がやるのかもしれない」「僕がやらないとダメだ」と思うようになって。今までの人生はなんとなく目の前にあるものをやってきたけれど、ルドルフは「これを逃したら、もうない」っていう気持ちまで昂っていったんです。目標に向かって、真剣に取り組んで、周りの人に支えていただいて・・・。今まで必死にやってたと思ったのはそうじゃなかったんだと思うくらい、必死でした。だから、ルドルフのオーディションが終わった後は自分が持っているものをすべて出せて、悔いがなかったんですね。マネージャーさんから「ルドルフに決まったよ」と言われたときは、大声で叫びましたもん。人前であんなに我を忘れて叫んだのは生まれて初めて。

-そして、ついにルドルフとして舞台で演じることになりました。舞台で意識したことは?

『ロミジュリ』で小池先生に厳しく鍛えていただいて、強くしていただいた部分が大きかったんです。今回はヘナチョコ元基じゃダメだと思うし、「こいつ、ちょっと変わったんじゃない?」と小池先生に思われるようにしたいと意識してました。『ロミジュリ』もルドルフも、自分にとっては自信につながった。何より「ダメかも」と思って逃げそうになったときも周りが僕を支えてくれたから。いつでも僕のことを見てくれている人がいることが自信になったんです。だから今は、どんな逆境が来ても怖くないと思ってます。

-ルドルフ役について、稽古が始まる前の時点で何か小池先生からお話がありましたか?

髪型とか見た目の話はしましたが、役の本質の話はしなかったんですよ。だから、稽古の最初に僕が作ってきたものを小池先生が見て「『ロミジュリ』のとき言ったことをちゃんとわかってるのか?」と試されていたのかもしれないですね。

-ルドルフをどう演じたいですか?

ルドルフって弱いとか儚い、切ないと見られがちじゃないですか。でも、歴史の本などを読むと、そうじゃない男らしい一面を持っていたんじゃないかと思ったんです。そう意識して『エリザベート』の台本を読むと、「弱さ」「儚さ」だけを前面に出すのはちょっと違うアプローチをした方がいいんじゃないかと思いました。ルドルフは皇太子として国を、ハプスブルクを守りたいという高い志を持っていた人。最初から失うかもしれないと思っていたわけではないと思うんです。彼の強さがいろいろなものに浸食されて、あの結末へとつながってしまう。その道筋が見えたらいいなと思いますね。

-ルドルフ役は出番も集中した、短い時間ですしね。

そうなんです。自分の気持ちが追いつかないまま曲だけが進んでいったらとても残念なことになってしまう。ハプスブルクを守っていくという気持ちと曲が重なって、一生を(出番の)20分で生きていけたらと思いますね。

-トリプルキャストは意識しますか?

『ロミジュリ』ではダブルキャストだったんですか、最初は意識してたんですけど、だんだん役に没頭して意識する暇がなくなってしまったんですね。今回もトリプルキャストを気にして「他の人とはここを変えよう」と思って作るより、ルドルフと向き合って自分と向き合っていた方が結果して三者三様のルドルフができるんじゃないかなと思います。

-ルドルフ役は若手俳優の登竜門といわれていますが。

歴代の先輩方が歩んできた道を自分も通って、そこで体感したことを自分に叩きこんで、きっと自分の人生の中でも忘れられない期間になると思うんですよね。自分が自分にもっと厳しくして、成長していくための登竜門であり関所なのかなと思ってますね。

-『エリザベート』という作品で魅力に思うところは?

客席の目の前にステージあるのに、手が届きうで届かない世界がある。手が出せない、触れられない、崇高な世界が出現するところが魅力かなと思いますね。」

-平方さんもその世界を形作る一員になったわけですね。

そう、あの世界に入ったときにどう感じるのかなって思ってました。稽古場は結構ざっくりしたセットで練習していたので、劇場であの美術セットの中に入って衣装を身につけたらどんな感情が湧き出るのかって。そのときに湧き出た感情を大切にしたいですね。宣伝写真を撮るときにルドルフの衣装は着たけれど、そのときは、まだ衣装を着る責任に着られてる感じがして、本番までには衣装と一体となってルドルフになれるようにと思ってましたし。そして、この世界観に飲み込まれないで、最後まで楽しんで演じられるようにしたいですね。

-最後にメッセージを。

今回は各役ダブルキャスト、トリプルキャストでなかなか同じキャステングの日がないんですよね。どの日を見るかによっていろんな感じ方をしてもらえると思うので、ぜひ何度も足をお運びいただければ平方ルドルフはうれしいなと思います。

YouTUBEに流れてきたのでみはじめたら止まらなくなりました。子どもの頃にみたアニメ作品に、この世にいる間もう一度会えるなんてありがたいかぎりです。繊細で美しい作画、キャラクターの表情に陰影があり、実際にヴェルサイユ宮殿を訪れてからみるとヴェルサイユ宮殿の描写も素晴らしいです。どれほどの手間をかけて創り上げられていることでしょうか。なんて贅沢なものをみていたのだろうと思います。オスカル、かっこいいですね、子どもの頃憧れたオスカル、アントワネットが女性と知らされてもどこかときめいてしまっているのはすごく可愛い。アンドレの志垣太郎さんはこの頃憧れの人、亡くなられてしまいました。時は流れました。

この素晴らしいアニメ技術を生かすどころか技術者たちを冷遇してきた国政、今はインボイス制度で苦しめておきながら日本のアニメを発展させましょうとか言っているのほんとにアホだと思います。素晴らしい日本のアニメーターたち、消費税さげて待遇改善しろよと怒りもおぼえながらみています。

(198) [全話配信/1-5話]ベルサイユのばら│祝 劇場アニメ公開記念!TV版全40話配信│TMSアニメ60周年 - YouTube

映画は予告編をみると細かい陰影はなく明るい感じでしょうか。ものすごくキラキラしているところが時代ですね。どちらがいいとかはなしで。

写真は2025年1月11日(土)日比谷シャンテ、

(2012年『オモシィ・マグ』創刊号より)

「‐ルドルフ役について、どういうイメージをお持ちですか?

国を思う皇太子として意志が強い部分がありながらも、どこかで母親のエリザベートを頼りたいという子供っぽい部分で弱い部分を持っているのかなと思います。強い部分を出そうとがんばっているんだけど、どこかが弱い、僕自身は基本的に子供っぽく思われがちなので、僕のルドフルは、今までの誰よりも、そしてトリプルキャストのほかの二人よりも子供っぽさや弱さを出していきたいと思います。

-そこがご自身とルドルフが通じるところ?

そうですね、あとは礼儀正しかったり、純粋さだったり・・・自分で言うのもなんですけど、自分とルドルフは結構近いものを持っているんじゃないかと思います。この間の舞台『レシピエント』では借金の取り立て屋の役で髪型もリーゼントにしてすごんだりして、今までにまったくやったことがない役だったんです。これは役作りが大変でしたが、ルドルフに関しては「こういう生い立ちだったんだろうな」「大変だったろうな」と考えることが自分の中ではしんなりいくんですよね。

-ルドルフは舞台後半20分ですべてを見せる役。集中力が必要ですよね。

集中力に関しては全然心配してないです。今まで感情を吐き出す芝居をあまりしてこなかったので、それができることが自分では楽しみ。ルドルフはピュアに感情を出していくじゃないですか。でも、僕はプライベートではあまり怒らないし、泣かないし、笑ってばっかりなんで。力強さがありつつも、純粋で弱さもあるルドルフにしたいなと思ってます。

-今回、平方さん、古川さんがルドルフのトリプルキャストとして出演します。

お二人とも僕にはない男らしさ、色気があるのでそれはお任せして、僕はフレッシュ担当で。より純粋に仕上げられたらいいなと思ってます。弟担当、守りたくなる担当というか。お二人のルドルフはきっと男らしくて、お客様も「ルドルフに守れたい」と思われると思うんです。ぼくに関しては「ああー、守ってあげたい!りっかり!」という吊り橋効果的なドキドキ感で、お客様も一緒に心を動かしていただけると思います。

-稽古が始まるまでの間に準備したことは?

ボイトレ、ダンスレッスンはずっとやっていて、それにプラスしてルドルフが主演の映画『うたかたの恋』を見たり、漫画版や小説版の『エリザベート』を読んだり。

-始まる前にそうやっていろいろ調べたりする方ですか?

そうですね。いろいろ話を聞きに行ったり、調べたりします。

-ルドルフの歌は、歌ってみていかがですか?

難しいです。ルドルフの歌が、というより歌自体が難しいです。僕はミュージカル初挑戦で歌も今までほとんどやったことがなかったので、今の100倍ぐらいスキルアップさせないと・・・と、日々頑張っています。技術が追いつくよう、そして、気持ちだけは誰にも負けたくないと思うので。人一倍勉強したいですし、人一倍ルドルフについて考えていたいです。

-ルドルフ役は若手俳優の登竜門と言われていますね。

ミュージカルは大好きな世界、デビューでルドルフをやらせていただけるのは光栄ですし、だから大失敗できないというプレッシャーもあります。でも、僕は追いこまれて成長するタイプだと思うので、そのプレッシャーをエネルギーにしてルドルフ役としても役者としても一皮むけたれたらいいなと思います。一生ミュージカルをやっていきたいです。

- 『エリザベート』という作品で魅力に感じるところは?

登場人物それぞれが主役になれるくらいの人生を送っているところ。それぞれのキャラクターが絡み合って、ルキーニが進行役として見せていくという世界観にとても惹かれます。歌も素晴らしいし、『エリザベート』の世界のすべてが好き。舞台上で僕らがその世界を作り、お客様がどう見てくださるか、それが楽しみで仕方がないです。

-怖さはありますか?

怖さがなかったら多分成長できないと思います。千穐楽ですべてが終わるまで、ずっと怖いと思う。でも、怖さや緊張も含めてエネルギー源にできる自分でいたいと思います。

-最後にメッセージをお願いします。

曲のすばらしさ、世界観、人間関係の面白さ、いろんな要素がある作品です。ぜひ、老若男女いろいろな方に見に来ていただきたいです。」

明日海りお FCイベント2024 〜Precious Party〜 | 研音 - KEN ON

2024年12月20日(金)17時30分~渋谷公会堂

ゆんとのデュエットはWロミオによる『ロミオとジュリエット』より「エメ」、ゆんロミオがここで聴けるとは。みりおちゃん、『ガイド&ドールズ』の時はまだちょっと苦しかった高音がきれいにでていて10代のジュリエットの透明感、清らかさ、一途さが伝わってくる歌声。自分がロミオをやったのはもう10年ぐらい前、Wロミオで歌ってみたかったっていってたかな。(月組『ロミオとジュリエット』は2012年)

ゆんのソロは『モーツァルト』より「僕こそ音楽(ミュージック)」、研音イベント、帝国劇場『モーツァルト』に続いて2024年3回目の「僕こそ~」でした。熟成されていく歌声、ルドルフで帝国劇場デビューした時の声の細さを思うとうそのようです。「まだ歌うんですか?って言われますが、まだまだ歌います」とゆん。

清史郎君との車の運転免許の話で清史郎君が「みんなでドライブ行きましょう」と言うとみりおちゃん「古川さんは来てくれないと思う」からの続きで、駐車の仕方教えますよってゆんが言ったとき、みりおちゃんはマンションなどの立体駐車場、ゆんはショッピングモールなどの広い駐車場をイメージしていたみたいでズレてかみ合っていないところがまた楽しい二人の会話。

10月から古川さんに会ったら言いたいことがあったとみりおちゃん。なにかと思ったら知らない間に『スパイファミリー』の再演が決まっていたという話。以前コンサートで出られるかもといった話を二人でしていたのかな。「オーディションの話も全くこなかった、知らない間に平方元基さんとか決まっていた」とゆん。

やる気がないわけじゃないとゆんが何度か言っていたのはリハーサルの時そう見られがちということでしょうか。3階席からみると歌う時以外は猫背なんだなあと。最初に登場したとき「明日海りおさんのファンのみなさま、その他のファンのみなさま、元気ですか?」と呼びかけて盛り上げていた姿はすっかりコンサートに場慣れしていてミュージカルではわからない顔にちょっとびっくり。ベテランの風格でした。終演後ゆんのファンクラブと思われる方々が楽しそうに集っていました。席かたまっていてゆんがその方向をしっかりみていたようです。私の席周辺は清史郎君扱いの方々がかたまっていたっていうことでしょう。圧倒的に女性でしたが若い方からわたしのような年配者まで客席はみんな楽しそうであったかい雰囲気でした。帰りのエレベーターでカート使っているおばあちゃんと一緒になって、誰かが送迎してくれるからなのでしょうが来れるんだって思いました。

スペシャルすごいゲスト3人とのセッションが終ったあとで歌ったのが『レ・ミゼラブル』より「オン・マイ・オウン」、自分が出演していない作品の曲を歌うのはどうかと思ったけれど挑戦してみたかったという話でした。自分が帝国劇場で観劇した歴代エポニーヌの孤独な姿が頭の中でリフレインする歌声でした。マリウスが優しければ優しいほどエポニーヌには辛い。劇中では描かれていませんが清史郎君が演じたガブローシュはエポニーヌの弟。こうしてみりおちゃんと清史郎君が同じ事務所所属となり同じ舞台に立っていて、そのおかげでみりおちゃんのファンイベントを楽しむことができているのはなんとも不思議な巡り合わせと感じたひとときでした。

悲しいかな、時間がたつと記憶が薄れてくるのでおぼえている範囲での記録。

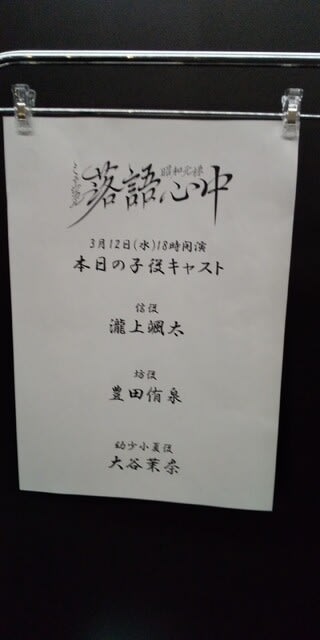

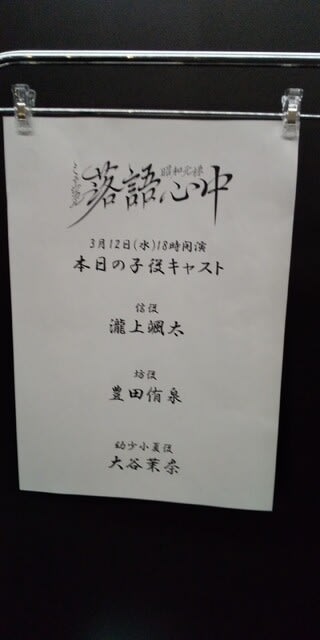

グッズ売り場の前にディスプレイされていたクリスマスツリーと雪だるま、クリスマスオーナメント、写真撮ってもよかったみたいですがお手洗いに並んだあとで急ぎ会場をでなければならなかったし見過ごしました。でも目で楽しんで心の中のフォルダに断片が残っているから十分かな。今一番に思うことはみなさまお体は大丈夫でしょうか。とにかく無事に元気でいてほしいということ。『落語心中』チケットぴあで当選したので自分もそれまで生きていなければなりません。