鳥獣戯画展まっただ中、その行列に恐れをなし、

横目で見つめながら本館を見学してきたので、

二日分の画像アップ致します。

13日は1階を、21日は2階を中心に回ってみました。

先ずは1階から。

こちらは7月26日、8月2日までの展示期間となって展示替えもゆっくり目です。

*彫刻

菩薩立像 ただひたすらの美しさ。 鎌倉 ~8/2

サイトの解説には、上下の唇の彩色に薄い水晶板をあてる「玉唇」とでも

いうべき技法を用い、仏師善円(1197~1258)の作風に通じるものがある、

という説明があり、驚きました。

大日如来座像 平安

*漆工

印籠意匠色紙箱 笠翁細工 江戸 ~7/26

*金工

自在と置物 ~7/26

自在伊勢海老置物 明珍宗清 作 江戸18~19

自在龍置物 明珍宗察 作 江戸正徳3年

自在蟷螂置物

*陶磁

黒楽茶碗 銘 かのこ斑 一入作 17世紀

黄瀬戸向付 美濃

志野茶碗 銘 振袖 美濃

志野向付

織部獅子鈕香炉 美濃

*日御碕神社の甲冑と模写図

国宝 白糸威鎧

*近代の美術 ~5/31

花鳥 河鍋暁斎

群鷺図額 加納夏雄 明治2年シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局

岩上双虎置 鈴木長吉 明治33年

芸術大学で開催されたダブルインパクトの流、バリバリでした。

長吉の人為を越えた作品はぐるり見て回っても破綻がどこにもありません。

恐るべし。

本館2階に移動します。

親と子のギャラリー 美術のくにの象めぐり ~5/17

象さんが沢山集まりました。

その後、平成26年新収品特集となりました。~5/31

桜下美人図 長沢芦雪

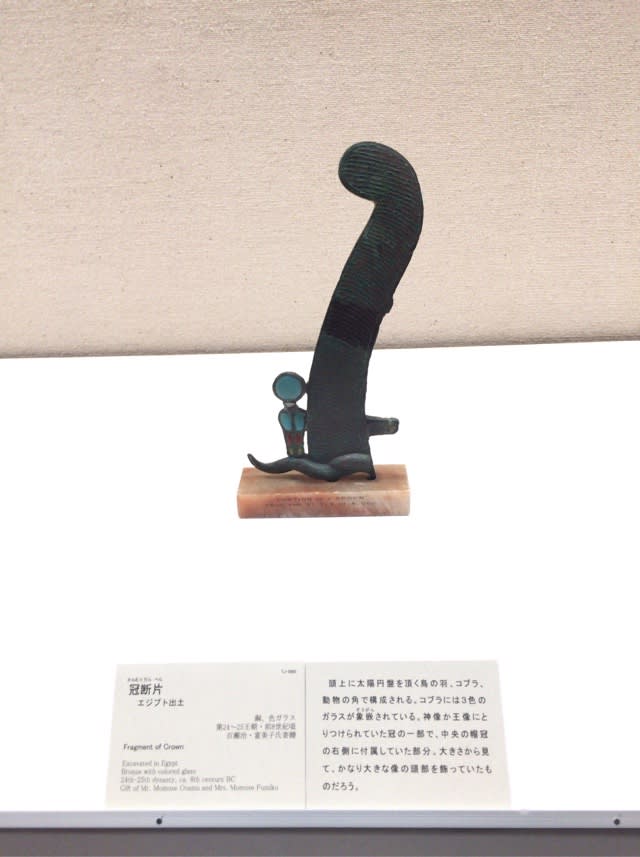

冠断片 エジプト 前8世紀

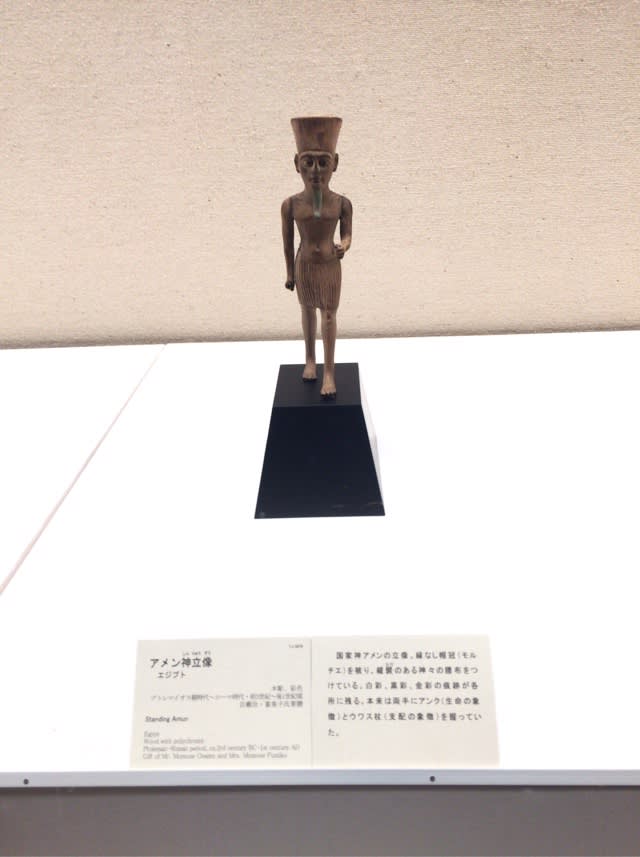

アメン神立像 エジプト 前3~後1世

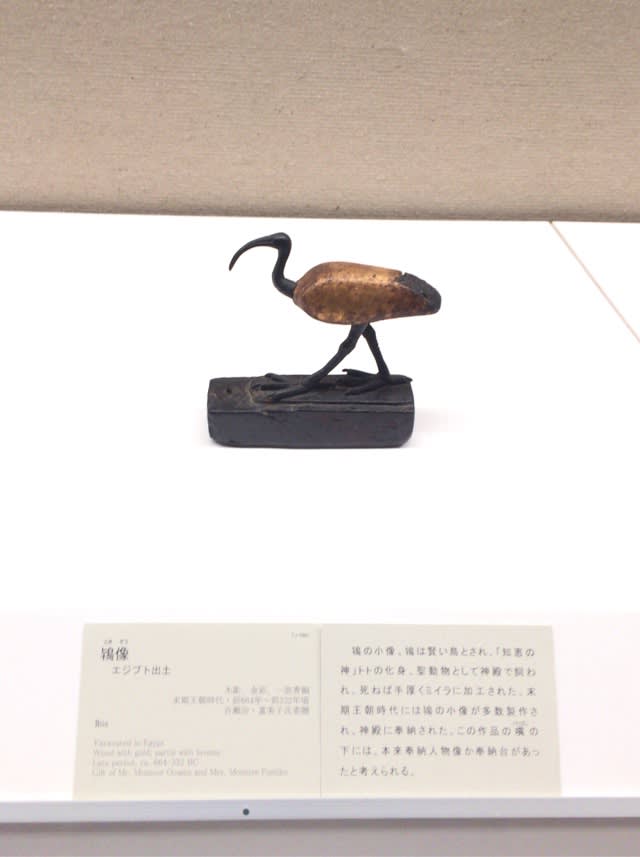

鴇像 エジプト 前664~332

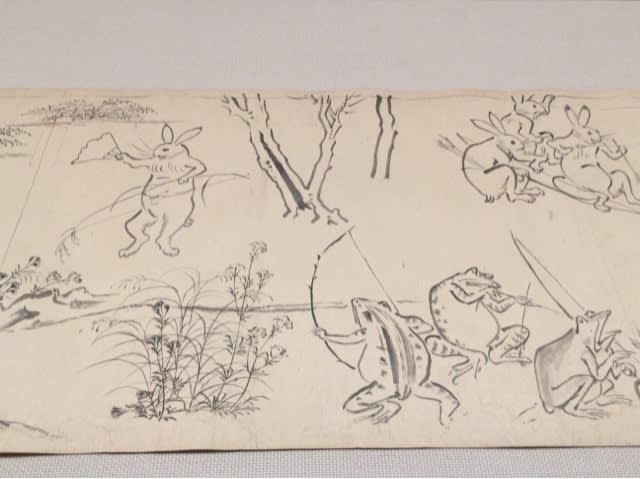

*鳥獣戯画と高山寺の近代ー明治時代の宝物調査と

文化財の記録

平成館での長蛇の行列に参加できない方はここの模写で

存分にその姿を想像することができるのでした。

模写をしたのは 山崎董詮 明治期に活躍されたようです。

*仏教の美術

観音菩薩立像 平安 ~5/13

金銅蔵王権現懸仏 奈良天川村金峯山出土

高山寺伝来の明恵に関わる図像、書籍他が展示され、

鳥獣戯画展との合同企画になっていました。

木製彩色夫人乗馬図華鬘

胡蝶舞図華鬘

木製彩色迦陵頻伽文華鬘

これら三品は和歌山丹生都比売(にうつめひめ)神社伝来

*宮廷の美術

浜松図屏風

清水寺縁起絵巻 (重文)土佐光信 室町

*禅と水墨画

囲棋観瀑図屏風(重要美術品) 伝狩野元信 室町

三酸図 「輞陰」印 ~6/28

*茶の美術 ~7/12

青磁王宗(王と宗で一文字)形花入(重文) 中国南宋官窯尾張徳川家伝来

この作品は折良く東京都美術館で開催中の

大英博物館にその大元が展示されていました。

No.012 玉王宗 (王と宗で一文字)

元は翡翠の石でできた埋葬品と思われ、翡翠は中国では

死後に強い効力を持ち、遺体の腐敗から守ると考えられていたようです。

四隅の装飾は「髪と口、目」の単純化といわれています。

紀元前2500年頃にこの形が生まれ、ずっと時代が下り、

南宋でもこの形が継承され、果ては日本の茶人が茶味をみて、

愛玩してきた、そういう伝来が見えてきたのでした。

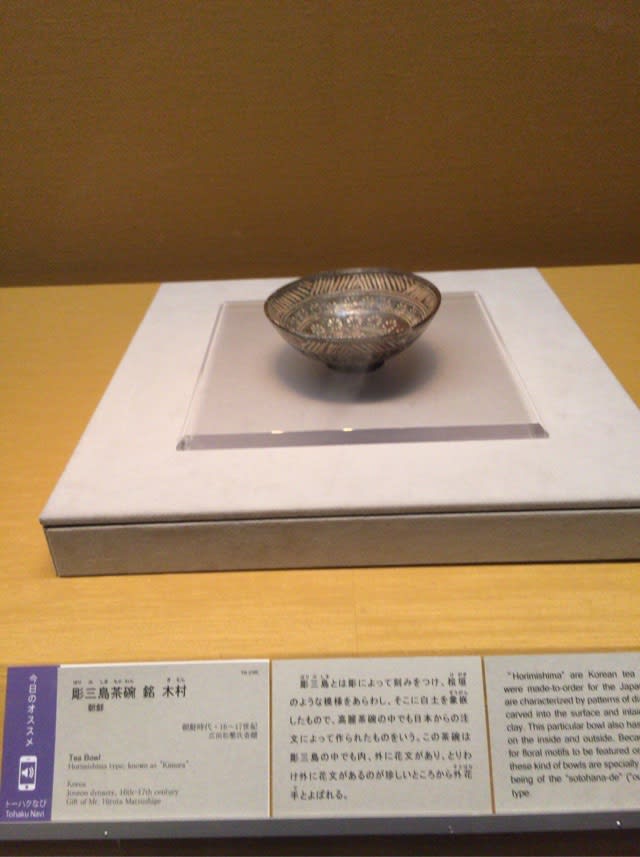

また、彫三島茶碗 銘 木村

が展示されていましたが、

こちらも大英博物館展では

No.066 金継ぎされた碗として紹介された三島茶碗が展示されています。

磁器と陶器の中間的、半磁器といわれているものの

発達を紹介する作品として選ばれていました。

*屏風と襖絵

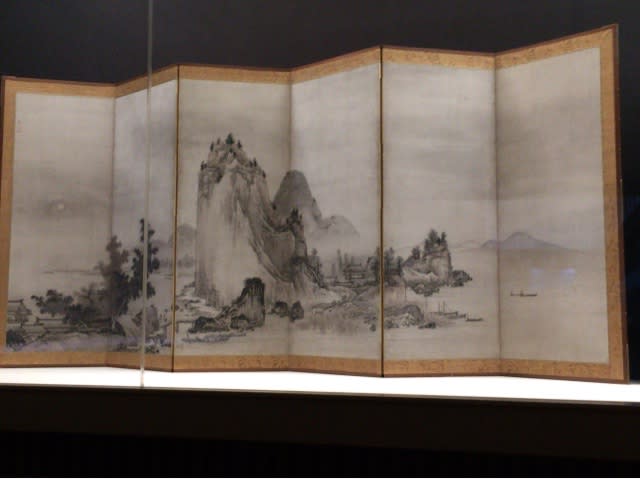

山水図屏風 雲谷等顔

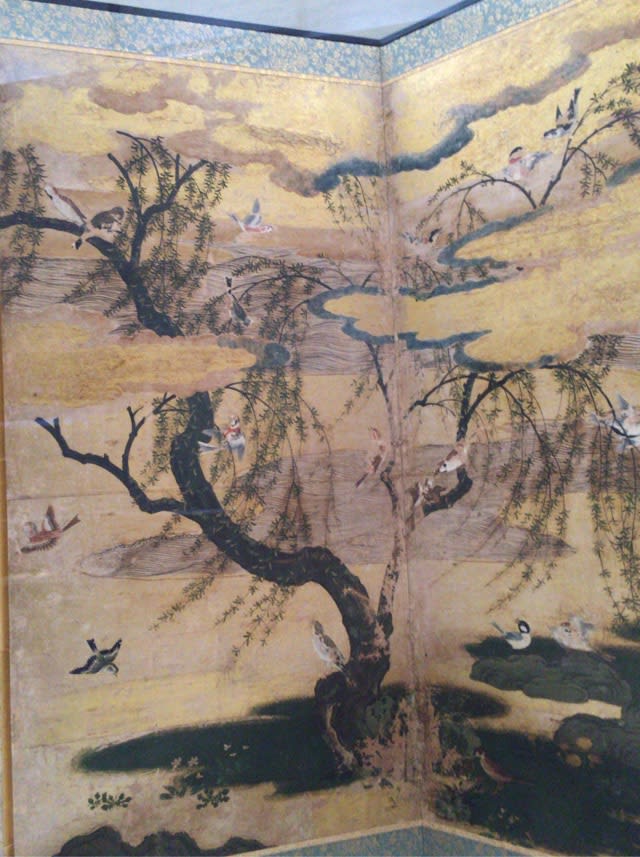

花鳥図屏風 海北友雪

*暮らしの調度

色絵花鳥文輪繋透文皿 伊万里柿右衛門様式 17世紀

*書画の展開

西行物語絵巻(渡辺家本)詞烏丸光弘 画俵屋宗達

こともなげに、こういう色鮮やかな名品が突如現れて

あたふたしました。

雨中釣灯籠図 長沢芦雪筆 外山光実参

*浮世絵と衣裳

実競色乃美名家見 玄宗皇帝・楊貴妃 歌麿

尾根舟四手綱 歌麿 三枚続

豊廣豊國両画 ・十二候・五月

こうして、たっぷり本館を楽しんで、

満足、充実感を胸にしまい込んで、元気に帰宅しました。

トーハクの庭園からすこし、五月の緑をご紹介。

プレートにちょこんととまった雀さんににっこりしました。

今回もトーハク、ありがとう、最高のアミューズパークです!!