【まくら】

あんまさんは上方では夜になると笛を吹き、江戸では昼夜を問わず「あんま鍼の療治」と呼んで歩いたそうだ。上から下まで揉んで四八文である。あんま、鍼、灸は庶民の重要な予防医学だった。あんまが商売となったのは江戸時代に入ってから。それがさらに盲人の仕事となったのは綱吉のころである。

当時、盲人たちは「当道座」と呼ばれる組織を形成していた。最高位は検校といい、たいへんな権力と財力。別当、勾当、座頭、初心という序列があって、琵琶、琴、三味線を仕事としていたが、療治にもたずさわるようになる。きちんとした組織的な仕事である。盲人学者もいた。金持ちもたくさんいた。からかいたくなるのは、やっかみもあってのことだろう。

出典:TBS落語研究会

【あらすじ】

横浜から顔色を変えて”梅喜(ばいき)”が歩いて帰ってきた。聞くと弟に「穀潰しのドメクラ」と何回も言われたという。それが悔しくて翌日自宅の馬道から茅場町の薬師様へ「どうか、目が明きます様に」と、願掛けに通った。女房”お竹”の優しい取りなしもあって、満願の日、願い叶って目が明いた。

その時薬師様のお堂の上で声を掛けられた、馬道の上総屋さんの顔も分からない。目が明くと道も分からないので、上総屋さんに手を引いてもらった。目の前を人力車が横切った。ビックリして眺めているとお客は綺麗な芸者だった。お竹と比べるとどっちが綺麗ですかと尋ねると、本人を目の前にしては失礼だが、東京で何番目という化け物の方に近いが、心だては東京はおろか日本中でも指を折るほどの貞女だ。似たもの夫婦の逆で、梅喜はいい男だがお竹さんはマズイ女だ。芸者の小春も役者よりお前の方がいい男だと言ってたぐらいだと、聞かされた。 浅草仲見世を通り、観音様でお詣りしていると、上総屋さんとはぐれてしまった。

お客の芸者”小春”が梅喜を見つけて、食事にと富士下の”待合い”に誘った。上総屋の知らせで観音堂に目が明いた梅喜が居ると知らされ喜んで来てみると、二人連れが待合いに入る所を見た。中の二人は酒に任せて、化け物女房は放り出すから、いしょになろうと相談していると、お竹が踏み込んで、梅喜の胸ぐらを締め上げた。「勘弁してくれ、苦し~い。お竹、俺が悪い。うぅ~」 。

「梅喜さん、どうしたの?」、うなされていたので梅喜を揺り起こした。夢であった。「一生懸命信心してね」、「あ~ぁ、もう信心はやめた」、「昨日まで思い詰めた信心を、どうしてよす気になったの」「盲目というものは妙なものだね、寝ている内だけ良~く見える」。

出典:落語の舞台を歩く

【オチ・サゲ】

間抜け落ち(会話の調子で間抜けなことを言って終わるもの。また奇想天外な結果となるもの )

【噺の中の川柳・譬(たとえ)】

『盲人の夢姿見ず、聾の夢声を聞かず』

【語句豆辞典】

【流し按摩】大正の末期まで、按摩は小さな竹笛を吹き、「あんまァ上下(かみしも)ォ○○文」と呼ばわり、往来を流して歩いた。

【三七、二十一日】神仏に願を掛けるには、七日、三週間、五十日、百日などと特に日を限って日参することがあった。その最後の日を満願の日という。

【釣堀】釣堀とは表看板で、実際は連れ込み宿であり、幕末から明治初期にかけて沢山あった。

【この噺を得意とした落語家】

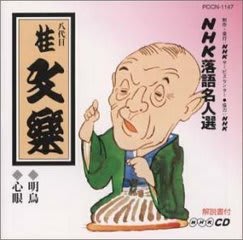

・八代目 桂文楽

【落語豆知識】

【御難】旅興行などで不入りなどのため難儀をすること。

あんまさんは上方では夜になると笛を吹き、江戸では昼夜を問わず「あんま鍼の療治」と呼んで歩いたそうだ。上から下まで揉んで四八文である。あんま、鍼、灸は庶民の重要な予防医学だった。あんまが商売となったのは江戸時代に入ってから。それがさらに盲人の仕事となったのは綱吉のころである。

当時、盲人たちは「当道座」と呼ばれる組織を形成していた。最高位は検校といい、たいへんな権力と財力。別当、勾当、座頭、初心という序列があって、琵琶、琴、三味線を仕事としていたが、療治にもたずさわるようになる。きちんとした組織的な仕事である。盲人学者もいた。金持ちもたくさんいた。からかいたくなるのは、やっかみもあってのことだろう。

出典:TBS落語研究会

【あらすじ】

横浜から顔色を変えて”梅喜(ばいき)”が歩いて帰ってきた。聞くと弟に「穀潰しのドメクラ」と何回も言われたという。それが悔しくて翌日自宅の馬道から茅場町の薬師様へ「どうか、目が明きます様に」と、願掛けに通った。女房”お竹”の優しい取りなしもあって、満願の日、願い叶って目が明いた。

その時薬師様のお堂の上で声を掛けられた、馬道の上総屋さんの顔も分からない。目が明くと道も分からないので、上総屋さんに手を引いてもらった。目の前を人力車が横切った。ビックリして眺めているとお客は綺麗な芸者だった。お竹と比べるとどっちが綺麗ですかと尋ねると、本人を目の前にしては失礼だが、東京で何番目という化け物の方に近いが、心だては東京はおろか日本中でも指を折るほどの貞女だ。似たもの夫婦の逆で、梅喜はいい男だがお竹さんはマズイ女だ。芸者の小春も役者よりお前の方がいい男だと言ってたぐらいだと、聞かされた。 浅草仲見世を通り、観音様でお詣りしていると、上総屋さんとはぐれてしまった。

お客の芸者”小春”が梅喜を見つけて、食事にと富士下の”待合い”に誘った。上総屋の知らせで観音堂に目が明いた梅喜が居ると知らされ喜んで来てみると、二人連れが待合いに入る所を見た。中の二人は酒に任せて、化け物女房は放り出すから、いしょになろうと相談していると、お竹が踏み込んで、梅喜の胸ぐらを締め上げた。「勘弁してくれ、苦し~い。お竹、俺が悪い。うぅ~」 。

「梅喜さん、どうしたの?」、うなされていたので梅喜を揺り起こした。夢であった。「一生懸命信心してね」、「あ~ぁ、もう信心はやめた」、「昨日まで思い詰めた信心を、どうしてよす気になったの」「盲目というものは妙なものだね、寝ている内だけ良~く見える」。

出典:落語の舞台を歩く

【オチ・サゲ】

間抜け落ち(会話の調子で間抜けなことを言って終わるもの。また奇想天外な結果となるもの )

【噺の中の川柳・譬(たとえ)】

『盲人の夢姿見ず、聾の夢声を聞かず』

【語句豆辞典】

【流し按摩】大正の末期まで、按摩は小さな竹笛を吹き、「あんまァ上下(かみしも)ォ○○文」と呼ばわり、往来を流して歩いた。

【三七、二十一日】神仏に願を掛けるには、七日、三週間、五十日、百日などと特に日を限って日参することがあった。その最後の日を満願の日という。

【釣堀】釣堀とは表看板で、実際は連れ込み宿であり、幕末から明治初期にかけて沢山あった。

【この噺を得意とした落語家】

・八代目 桂文楽

【落語豆知識】

【御難】旅興行などで不入りなどのため難儀をすること。