【原文】

| おほかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかど、いますでに五年を經たり。假の庵もやゝふるさととなりて、軒に朽葉深く、土居に苔むせり。おのづからことの便りに都を聞けば、この山にこもり居て後、やむごとなき人のかくれ給へるもあまた聞ゆ。ましてその數ならぬたぐひ、尽くしてこれを知るべからず。たびたび炎上にほろびたる家、またいくそばくぞ。たゞ仮の庵のみ、のどけくして恐れなし。程狭しといへども、夜臥す床あり、昼居る座あり。一身を宿すに不足なし。かむなはちひさき貝を好む、これ事知れるによりてなり。みさごは荒磯に居る、則ち人を恐るゝが故なり。われまたかくのごとし。事を知り世を知れれば、願はず、わしらず、たゞしづかなるを望みとし、うれへ無きを楽しみとす。 すべて世の人のすみかを作るならひ、必ずしも身の為にせず。或は妻子、眷屬の為に作り、或は親昵、朋友の為に作る。或は主君、師匠および財寳、馬牛の為にさへこれを作る。われ今、身の為にむすべり、人の為に作らず。故いかんとなれば、今の世のならひ、此の身のありさま、伴ふべき人もなく、たのむべき奴もなし。たとひ広く作れりとも、誰を宿し、誰をか据ゑん。 |

【現代語訳】

そもそも、ここに住み始めた時は、ほんのちょっとの間と思っていたが、もはや五年を経た。仮の庵も次第に住み慣れたふるさととなって、屋根には朽ち葉が積り、土間には苔が蒸した。何とはなしにことの頼りに都の様子を聞くと、この山にこもって以来、高貴な身分の人が死んだという話を多く聴いた。まして低い身分の者は、どれほどの数か知るべくもない。度重なる火災で滅びた家はいかほどあっただろうか。ただ自分の仮の庵だけは、のんびりとして無事であった。狭いといっても、夜寝るための床があり、昼居るための座もある。一身を宿すに不足はない。ヤドカリは小さな貝を好むという。自分の分限を知っているからである。ミサゴは荒磯にいる、それは人を恐れるがためである。自分もまた同じである。自分の分限を知り世の中のことをわきまえていれば、多くを願わず、あせらず、ただ静かであることを望みとし、憂えのないことを楽しみとするのだ。

総じて世の人の住処を作る習慣は、かならずしも自分自身のためばかりではない。或は妻子、眷属のために作ったり、親戚、朋友のために作ったりもする。或は主君、師匠、及び財宝、牛馬の為にさえこれを作る。ところが自分は、自分自身のために住処を作った。人の為ではない。どうしてかといえば、世の中の習いやこの身のありさまにつけて、伴侶もなく、頼りにする下僕もいない。たとえ広く作ったところで、誰を宿し、誰を据えようというのか。

総じて世の人の住処を作る習慣は、かならずしも自分自身のためばかりではない。或は妻子、眷属のために作ったり、親戚、朋友のために作ったりもする。或は主君、師匠、及び財宝、牛馬の為にさえこれを作る。ところが自分は、自分自身のために住処を作った。人の為ではない。どうしてかといえば、世の中の習いやこの身のありさまにつけて、伴侶もなく、頼りにする下僕もいない。たとえ広く作ったところで、誰を宿し、誰を据えようというのか。

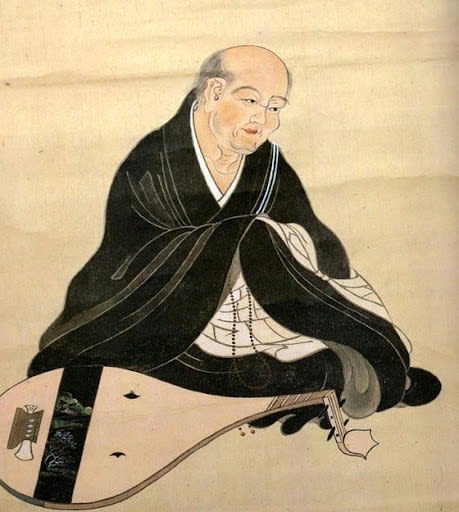

◆(現代語表記:ほうじょうき、歴史的仮名遣:はうぢやうき)は、賀茂県主氏出身の鴨長明による鎌倉時代の随筆[1]。日本中世文学の代表的な随筆とされ、『徒然草』兼好法師、『枕草子』清少納言とならぶ「古典日本三大随筆」に数えられる。