こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

今日、中3の塾生は模擬試験を受けていますが、雨も小雨でよかったです。全員、夏休みに頑張って勉強したので、その成果が現れると思います。

さて今回は図形の問題です。

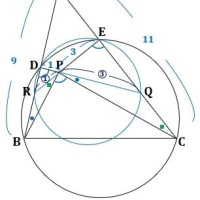

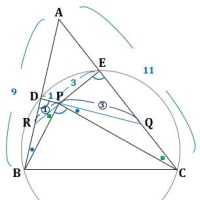

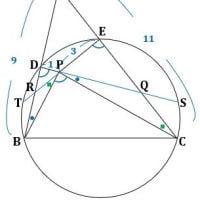

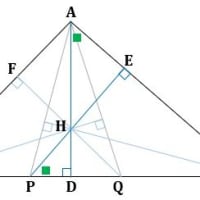

問題は、

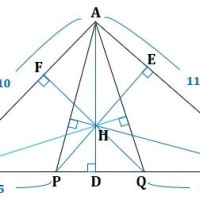

「問題図のように、正五角形ABCDEの外接円の弧AB上の点をPとすると、

PA+PB+PD=PC+PE

が成り立つことを示せ。」

です。(シンプルでいいですね)

▲問題図

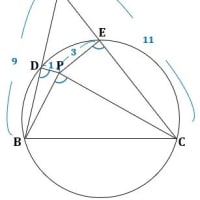

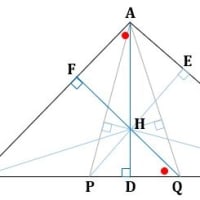

円に内接する多角形で、線分の長さの関係が問われているので、ここはトレミーの定理を使うのが良さそうです。

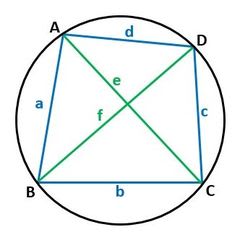

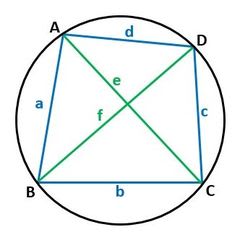

トレミーの定理は、以前に取り上げましたが、図1に示したような円に内接する四角形で、辺の長さをa、b、c、d、対角線の長さをe、fとすると、

ac+bd=ef

が成り立つというものです。

▲図1.トレミーの定理

初めに、正五角形の辺の長さをp、対角線の長さをqとします。

そこで、四角形PAEDにトレミーの定理を適用すると、

PA・DE+PD・AE=PE・AD

が成り立ち、DE=AE=p、AD=q から、

PA・p+PD・p=PE・q (1)

です。

同様に、四角形PBCDでは、

PB・CD+PD・BC=PC・BD

が成り立ち、CD=BC=p、BD=q から、

PB・p+PD・p=PC・q (2)

です。

さらに、四角形PADBでは、

PA・BD+PB・AD=PD・AB

が成り立ち、BD=AD=q、AB=p から、

PA・q+PB・q=PD・p (3)

です。

最後に、四角形PCDEでは、

PC・DE+PE・CD=PD・CE

が成り立ち、DE=CD=p、CE=q から、

PC・p+PE・p=PD・q (4)

です。

これで準備完了です。

導くべき式は、左辺にPA、PB、PD、右辺にPC、PEがあるので、(1)から(4)の式も同じように変形します。

PA・p+PD・p =PE・q (1)

PB・p+PD・p =PC・q (2)

PA・q+PB・q-PD・p=0 (3’)

PD・q =PC・p+PE・p (4’)

これらの(1)(2)(3’)(4’)を辺々足し合わせて、

PA・p+PD・p+PB・p+PD・p+PA・q+PB・q-PD・p+PD・q=PE・q+PC・q+PC・p+PE・p

とし、これを整理すると、

(PA+PB+PD)(p+q)=(PC+PE)(p+q) (5)

となります。

ここで、p+q≠0なので、(5)の両辺をp+qで除して、

PA+PB+PD=PC+PE

となり、問題にある式を導くことができました。

トレミーの定理は覚えやすくてパワフルなので、頭に入れておくと役に立ちます。

今日、中3の塾生は模擬試験を受けていますが、雨も小雨でよかったです。全員、夏休みに頑張って勉強したので、その成果が現れると思います。

さて今回は図形の問題です。

問題は、

「問題図のように、正五角形ABCDEの外接円の弧AB上の点をPとすると、

PA+PB+PD=PC+PE

が成り立つことを示せ。」

です。(シンプルでいいですね)

▲問題図

円に内接する多角形で、線分の長さの関係が問われているので、ここはトレミーの定理を使うのが良さそうです。

トレミーの定理は、以前に取り上げましたが、図1に示したような円に内接する四角形で、辺の長さをa、b、c、d、対角線の長さをe、fとすると、

ac+bd=ef

が成り立つというものです。

▲図1.トレミーの定理

初めに、正五角形の辺の長さをp、対角線の長さをqとします。

そこで、四角形PAEDにトレミーの定理を適用すると、

PA・DE+PD・AE=PE・AD

が成り立ち、DE=AE=p、AD=q から、

PA・p+PD・p=PE・q (1)

です。

同様に、四角形PBCDでは、

PB・CD+PD・BC=PC・BD

が成り立ち、CD=BC=p、BD=q から、

PB・p+PD・p=PC・q (2)

です。

さらに、四角形PADBでは、

PA・BD+PB・AD=PD・AB

が成り立ち、BD=AD=q、AB=p から、

PA・q+PB・q=PD・p (3)

です。

最後に、四角形PCDEでは、

PC・DE+PE・CD=PD・CE

が成り立ち、DE=CD=p、CE=q から、

PC・p+PE・p=PD・q (4)

です。

これで準備完了です。

導くべき式は、左辺にPA、PB、PD、右辺にPC、PEがあるので、(1)から(4)の式も同じように変形します。

PA・p+PD・p =PE・q (1)

PB・p+PD・p =PC・q (2)

PA・q+PB・q-PD・p=0 (3’)

PD・q =PC・p+PE・p (4’)

これらの(1)(2)(3’)(4’)を辺々足し合わせて、

PA・p+PD・p+PB・p+PD・p+PA・q+PB・q-PD・p+PD・q=PE・q+PC・q+PC・p+PE・p

とし、これを整理すると、

(PA+PB+PD)(p+q)=(PC+PE)(p+q) (5)

となります。

ここで、p+q≠0なので、(5)の両辺をp+qで除して、

PA+PB+PD=PC+PE

となり、問題にある式を導くことができました。

トレミーの定理は覚えやすくてパワフルなので、頭に入れておくと役に立ちます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます