こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

毎日暑い日が続きますが、そんな中、小5の塾生は公立中高一貫校対策問題集に一生懸命取り組んでいます。今回はそのなかに出てきた図形問題を取り上げます。

その問題は、

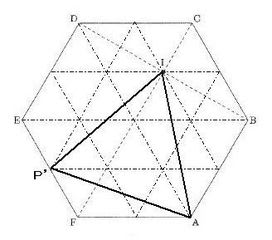

「下図のような厚紙を切って、たてと横の長さが2cmと3cmの長方形のカードをたくさんつくりました。切り取るカードはどちら向きでもよかったので、あまりもなくちょうど55まい切り取ることができました。このとき、図の㋐の部分の長さは何cmでしたか。」

▲問題図

です。

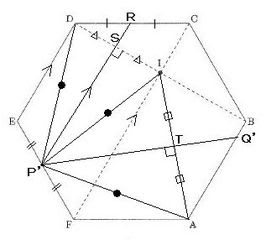

与えられた図形の面積と1枚2cm×3cmの長方形(以下、単位長方形)55枚分の面積が等しくなることを利用して㋐を計算し、その図形を単位長方形で敷き詰めることができることを確認してもOKですが、ここでは次の図のように、元の図形をA、B、Cの3つの領域に分割して調べていきましょう。

▲図.A、B、Cの3つの領域に分割しました

まずAの領域は、6cm×8cmの長方形ですから、単位長方形を、たて3cm、横2cmの向きに2行4列並べて敷き詰めることができます。つまり、Aの領域を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は2×4=8枚です。

次にBの領域ですが、これは18cm×9cmの長方形で、単位長方形を、たて2cm、横3cmの向きに9行3列並べて敷き詰めることができます。つまり、Bの領域を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は9×3=27枚です。

したがって、AとBの領域を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は8+27=35枚になります。

一方、与えられた図形(領域A、B、C)を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は55枚なので、領域Cを敷き詰めるのに必要な長方形の枚数は55-35=20枚です。

この20枚の単位長方形を領域Cに敷き詰めることを考えると、領域Cの長方形のたての長さが8cmなので、単位長方形を、たて2cm、横3cmの向きに4行並べることになり、20÷4=5から単位長方形は5列になります。

以上から領域Cの長方形の横の長さ㋐-9は、3cm×5=15cmになり、㋐は 24cm でこれが答えです。

小学5年生には骨の折れる問題と思いましたが、結構すんなり解いていました。大したものです。

毎日暑い日が続きますが、そんな中、小5の塾生は公立中高一貫校対策問題集に一生懸命取り組んでいます。今回はそのなかに出てきた図形問題を取り上げます。

その問題は、

「下図のような厚紙を切って、たてと横の長さが2cmと3cmの長方形のカードをたくさんつくりました。切り取るカードはどちら向きでもよかったので、あまりもなくちょうど55まい切り取ることができました。このとき、図の㋐の部分の長さは何cmでしたか。」

▲問題図

です。

与えられた図形の面積と1枚2cm×3cmの長方形(以下、単位長方形)55枚分の面積が等しくなることを利用して㋐を計算し、その図形を単位長方形で敷き詰めることができることを確認してもOKですが、ここでは次の図のように、元の図形をA、B、Cの3つの領域に分割して調べていきましょう。

▲図.A、B、Cの3つの領域に分割しました

まずAの領域は、6cm×8cmの長方形ですから、単位長方形を、たて3cm、横2cmの向きに2行4列並べて敷き詰めることができます。つまり、Aの領域を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は2×4=8枚です。

次にBの領域ですが、これは18cm×9cmの長方形で、単位長方形を、たて2cm、横3cmの向きに9行3列並べて敷き詰めることができます。つまり、Bの領域を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は9×3=27枚です。

したがって、AとBの領域を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は8+27=35枚になります。

一方、与えられた図形(領域A、B、C)を敷き詰めるのに必要な単位長方形の枚数は55枚なので、領域Cを敷き詰めるのに必要な長方形の枚数は55-35=20枚です。

この20枚の単位長方形を領域Cに敷き詰めることを考えると、領域Cの長方形のたての長さが8cmなので、単位長方形を、たて2cm、横3cmの向きに4行並べることになり、20÷4=5から単位長方形は5列になります。

以上から領域Cの長方形の横の長さ㋐-9は、3cm×5=15cmになり、㋐は 24cm でこれが答えです。

小学5年生には骨の折れる問題と思いましたが、結構すんなり解いていました。大したものです。