こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

昨日、一昨日とは打って変わって、とても良い天気になりました。このところ寒く感じる日が続いていましたが、今日は暖かく過ごしやすい日になりました。

今回は、平成17年度東大大学院工学系研究科システム量子工学の入試問題です。ここ暫く、合同式など数に関する問題が続いたので、今回は図形問題を選びました。

問題は、

「下図のように等間隔で規則的に並んでいる格子上に頂点が存在する多角形を考える。このような多角形の面積Sは、多角形に周上にある格子点数a(下図の場合は8)と多角形の内部にある格子点数b(下図の場合は3)とを用いて表すことができる。この関係式を求めよ。」

です。

▲問題図

これは、「ピックの定理」というもので、答えは、

S=a/2+b-1 (1)

になります。

例えば、問題図の直角三角形では、格子点間の長さを1とすると、底辺4、高さ3なので、その面積Sは、6になります。

一方、(1)を使って計算すると、a=8、b=3から、S=8/2+3-1=6 と上記のものと一致します。

これを証明する方法は、簡単な長方形から初めて、直角三角形、三角形、多角形と一般化する方法や、数学的帰納法を使う方法などありますが、1問あたりの試験時間10分間で解答を書き上げるのは難しいでしょう。もとより、この問題でも「ピックの定理」の証明を要求しているのではなく、(1)の関係式を要求しているので、それさえ知っていれば3秒で正解できる訳ですが。

今回は、多角形を面積1/2の三角形に分割して、「ピックの定理」を説明する方法を紹介します。

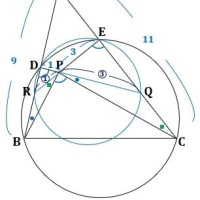

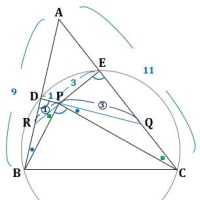

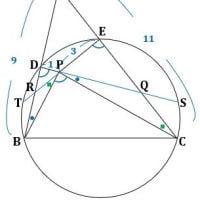

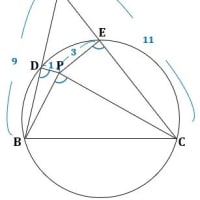

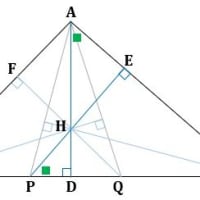

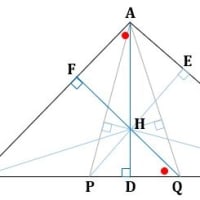

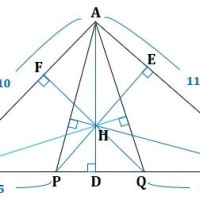

まず、図1に格子点を頂点とする多角形(7角形)を青線で示し、その内部を面積1/2の三角形で分割します。

(実は、格子点上に頂点を持つ多角形が面積1/2の三角形に分割できることを証明する必要があります。

そこで、多角形の各辺で斜めになっているものを1辺とする三角形または台形を作り、元の多角形に付加した図形を考えます。

ここで、新たに作った三角形と台形の面積は、整数または半整数になり、それらを元の多角形に付加した図形は、長方形に分割できるのでその面積は整数となります。つまり、元の多角形の面積は、(整数-整数または半整数)=整数または半整数となり、元の多角形は面積1/2の三角形に分割できることになります。)

▲図 多角形を面積1/2の三角形で分割する

もとに戻って、基本方針を説明すると、

・多角形内の面積1/2の三角形の個数をmとする

→多角形の面積Sは、m/2 (2)

一方、

・三角形の内角の和が180°

→m個の三角形の内角の和は、180°×m (3)

・多角形の内部の格子点(その数はb個)を頂点とする三角形の内角の和が360°

→その合計は、360°×b (4)

・多角形の周上の格子点(その数はa個)から多角形の頂点(その数はn個)を除いた格子点(その数は(a-n)個)を頂点とする三角形の内角の和が180°

→その合計は、180°×(a-n) (5)

・m個の三角形の内角の和(3)から(4)、(5)を引いたものが、多角形(n角形)の内角の和、180°×(n-2) (6)

の(2)(3)(4)(5)(6)を使って、S、a、bの関係式を導くというものです。

早速立式すると、(6)=(3)-(4)-(5)から、

180°×(n-2)=180°×m-360°×b-180°×(a-n) (7)

となり、両辺を180°で除すると、

n-2=m-2b-a+n

m=n-2+2b+a-n

=a+2b-2

(2)より、

S=1/2(a+2b-2)

=a/2+b-1

と「ピックの定理」の式を導出することができました。興味のある方は、方眼紙にいろいろな多角形を描いて調べてみてください。

昨日、一昨日とは打って変わって、とても良い天気になりました。このところ寒く感じる日が続いていましたが、今日は暖かく過ごしやすい日になりました。

今回は、平成17年度東大大学院工学系研究科システム量子工学の入試問題です。ここ暫く、合同式など数に関する問題が続いたので、今回は図形問題を選びました。

問題は、

「下図のように等間隔で規則的に並んでいる格子上に頂点が存在する多角形を考える。このような多角形の面積Sは、多角形に周上にある格子点数a(下図の場合は8)と多角形の内部にある格子点数b(下図の場合は3)とを用いて表すことができる。この関係式を求めよ。」

です。

▲問題図

これは、「ピックの定理」というもので、答えは、

S=a/2+b-1 (1)

になります。

例えば、問題図の直角三角形では、格子点間の長さを1とすると、底辺4、高さ3なので、その面積Sは、6になります。

一方、(1)を使って計算すると、a=8、b=3から、S=8/2+3-1=6 と上記のものと一致します。

これを証明する方法は、簡単な長方形から初めて、直角三角形、三角形、多角形と一般化する方法や、数学的帰納法を使う方法などありますが、1問あたりの試験時間10分間で解答を書き上げるのは難しいでしょう。もとより、この問題でも「ピックの定理」の証明を要求しているのではなく、(1)の関係式を要求しているので、それさえ知っていれば3秒で正解できる訳ですが。

今回は、多角形を面積1/2の三角形に分割して、「ピックの定理」を説明する方法を紹介します。

まず、図1に格子点を頂点とする多角形(7角形)を青線で示し、その内部を面積1/2の三角形で分割します。

(実は、格子点上に頂点を持つ多角形が面積1/2の三角形に分割できることを証明する必要があります。

そこで、多角形の各辺で斜めになっているものを1辺とする三角形または台形を作り、元の多角形に付加した図形を考えます。

ここで、新たに作った三角形と台形の面積は、整数または半整数になり、それらを元の多角形に付加した図形は、長方形に分割できるのでその面積は整数となります。つまり、元の多角形の面積は、(整数-整数または半整数)=整数または半整数となり、元の多角形は面積1/2の三角形に分割できることになります。)

▲図 多角形を面積1/2の三角形で分割する

もとに戻って、基本方針を説明すると、

・多角形内の面積1/2の三角形の個数をmとする

→多角形の面積Sは、m/2 (2)

一方、

・三角形の内角の和が180°

→m個の三角形の内角の和は、180°×m (3)

・多角形の内部の格子点(その数はb個)を頂点とする三角形の内角の和が360°

→その合計は、360°×b (4)

・多角形の周上の格子点(その数はa個)から多角形の頂点(その数はn個)を除いた格子点(その数は(a-n)個)を頂点とする三角形の内角の和が180°

→その合計は、180°×(a-n) (5)

・m個の三角形の内角の和(3)から(4)、(5)を引いたものが、多角形(n角形)の内角の和、180°×(n-2) (6)

の(2)(3)(4)(5)(6)を使って、S、a、bの関係式を導くというものです。

早速立式すると、(6)=(3)-(4)-(5)から、

180°×(n-2)=180°×m-360°×b-180°×(a-n) (7)

となり、両辺を180°で除すると、

n-2=m-2b-a+n

m=n-2+2b+a-n

=a+2b-2

(2)より、

S=1/2(a+2b-2)

=a/2+b-1

と「ピックの定理」の式を導出することができました。興味のある方は、方眼紙にいろいろな多角形を描いて調べてみてください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます