こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

近くの滝山名店会は、ビアガーデンを年に4回開催していて、今日がその1回目なのですが、小雨で気温も20℃と寒いので大勢の人は集まらないかもしれません。夕方に様子を見に行こうと思います。

台形の面積を2等分する直線を求める問題がありました。三角形の周上の点を通り三角形の面積を2等分する直線や平行四辺形の面積を2等分する直線を求める問題はよく目にしますが、それらに比べて、台形の面積を2等分するものはめずらしいので紹介したいと思います。

平行四辺形の場合、その対角線の交点を通る直線が平行四辺形の面積を2等分します。つまり、対角線の交点でない点Pを通り、平行四辺形の面積を2等分する直線は、点Pと対角線の交点を通る直線になります。

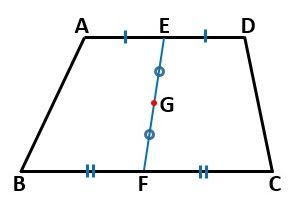

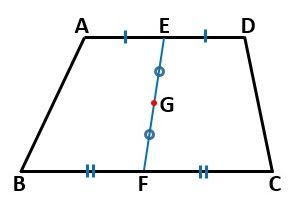

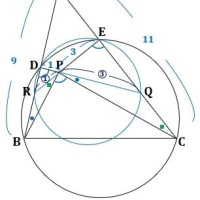

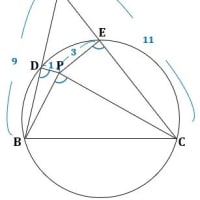

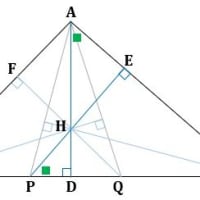

そこで台形の場合ですが、図1に示すように、上底の中点Eと下底の中点Fを結んだ線分EFの中点Gを求めます。

▲図1.上底、下底の中点を結んだ線分EFの中点Gを求めます

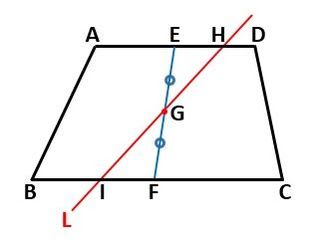

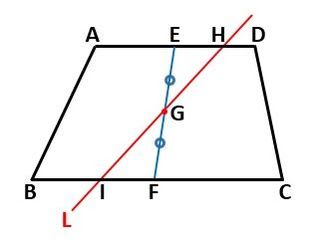

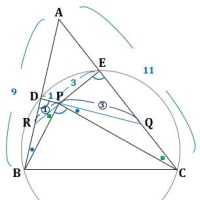

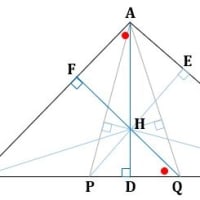

すると図2のように、点Gを通り、かつ、上底、下底と交わる直線Lが台形の面積を2等分する直線になります。

▲図2.点Gを通り、上底、下底と交わる台形面積の2等分線L

証明は、

台形の面積=(上底+下底)×高さ÷2

と

△GEH≡△GFIから導き出される、EH=FI

を使えば簡単です。

台形ABIHの面積をSとすると、

S=(AH+BI)×高さ÷2

=(AE+EH+BF-FI)×高さ÷2

で、EH=FIから

S=(AE+BF)×高さ÷2

です。

同様に、台形CDHIの面積をTとすると、

T=(DH+CI)×高さ÷2

=(DE-EH+CF+FI)×高さ÷2

=(DE+CF)×高さ÷2

です。

ここで、AE=DE、BF=CFから

S=T

となります。

このように、点Gを通る直線で、上底および下底と交わるものは台形の面積を2等分するのですが、上底と下底の少なくとも一方と交わらない直線は台形の面積の2等分線にならないので注意しましょう。

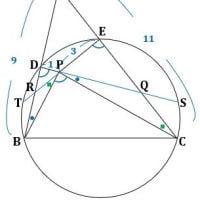

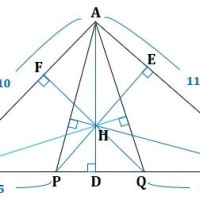

例えば図3のように、点Gを通り、上底、下底と平行な直線は、台形の面積の2等分線にならないのは明らかです。(図3の場合、台形AHIDの面積<台形HBCIの面積 です)

▲図3.点Gを通り、上底、下底と交わらない直線Lの場合

あまり使うことはないかもしれませんが、頭に入れておくと役に立つこともあるかもしれません。

近くの滝山名店会は、ビアガーデンを年に4回開催していて、今日がその1回目なのですが、小雨で気温も20℃と寒いので大勢の人は集まらないかもしれません。夕方に様子を見に行こうと思います。

台形の面積を2等分する直線を求める問題がありました。三角形の周上の点を通り三角形の面積を2等分する直線や平行四辺形の面積を2等分する直線を求める問題はよく目にしますが、それらに比べて、台形の面積を2等分するものはめずらしいので紹介したいと思います。

平行四辺形の場合、その対角線の交点を通る直線が平行四辺形の面積を2等分します。つまり、対角線の交点でない点Pを通り、平行四辺形の面積を2等分する直線は、点Pと対角線の交点を通る直線になります。

そこで台形の場合ですが、図1に示すように、上底の中点Eと下底の中点Fを結んだ線分EFの中点Gを求めます。

▲図1.上底、下底の中点を結んだ線分EFの中点Gを求めます

すると図2のように、点Gを通り、かつ、上底、下底と交わる直線Lが台形の面積を2等分する直線になります。

▲図2.点Gを通り、上底、下底と交わる台形面積の2等分線L

証明は、

台形の面積=(上底+下底)×高さ÷2

と

△GEH≡△GFIから導き出される、EH=FI

を使えば簡単です。

台形ABIHの面積をSとすると、

S=(AH+BI)×高さ÷2

=(AE+EH+BF-FI)×高さ÷2

で、EH=FIから

S=(AE+BF)×高さ÷2

です。

同様に、台形CDHIの面積をTとすると、

T=(DH+CI)×高さ÷2

=(DE-EH+CF+FI)×高さ÷2

=(DE+CF)×高さ÷2

です。

ここで、AE=DE、BF=CFから

S=T

となります。

このように、点Gを通る直線で、上底および下底と交わるものは台形の面積を2等分するのですが、上底と下底の少なくとも一方と交わらない直線は台形の面積の2等分線にならないので注意しましょう。

例えば図3のように、点Gを通り、上底、下底と平行な直線は、台形の面積の2等分線にならないのは明らかです。(図3の場合、台形AHIDの面積<台形HBCIの面積 です)

▲図3.点Gを通り、上底、下底と交わらない直線Lの場合

あまり使うことはないかもしれませんが、頭に入れておくと役に立つこともあるかもしれません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます