甲州市塩山上小田原は、中世、武田信玄の時代に

「萩原口留番所」が甲斐国の要所に配置され、江戸

時代には青梅往還の関所として、甲斐国を地元の

集落民が交替で守った!

そこには「裂石」の伝説が伝わり、今は集落の繁栄

を祈願する「裂石」と云う祠を祀る!

今号は・・・、甲州市塩山「上小田原」の”今と昔”

を紹介します!

萩原口留番所跡は、今、コンクリートの駐車場に・・・!

「番屋跡」は史跡「萩原口留番所跡」として教育委員会の標識のみ見える。

「番屋跡」は史跡「萩原口留番所跡」として教育委員会の標識のみ見える。

現在、ここには、甲州市教育委員会の解説版があるのみ・・・、

現在、ここには、甲州市教育委員会の解説版があるのみ・・・、

ここから徒歩で行ける「大菩薩の湯」に史実に基づいて復元した

「萩原口留番所の門」があることが紹介されている。

伝説の「裂石」は青梅街道411号線のバス停「番屋」から歩いて約5分!

伝説の「裂石」は青梅街道411号線のバス停「番屋」から歩いて約5分!

大日本地名辞典によると・・・、

上小田原の東、重川の上流域右岸にあり、対岸は上萩原村、北に山が迫り、

東西に細長い村で、南部を青梅街道(現国道201号線(旧青梅往還))が

走り、「萩原口留番所」が設けられていた。注)教育委員会は、開設年不詳。

※地元民の間では、中世、武田信玄の時代、往時の甲斐国を強固に守るため、

甲州裏街道と呼ばれた江戸時代まで、出入りする旅人を見張るための”関所”

として設けられた各口留番所は、甲斐国(現山梨県域)の要所に配置され、

その関所では、強固な甲斐国を守るため、特に「入鉄砲と出女」を監視した。

今は、コンクリートの壁に「史跡 萩原口留番所跡」を解説する教育委員会

の標識があるのみ。尚、標識には・・・、次のように記されている。

「史跡 萩原口留番所跡」 昭和六十二年十二月十二日(市指定)

・・・、江戸時代上小田原村に設置されていた「萩原口留番所」は、山梨側

の青梅往還唯一の関所(番所)で、大菩薩峠の西麓に位置し、甲府城下から

約6里の地点に当たる。この往還は江戸或いは関東への道として甲州裏街道

と呼ばれたことから、”番所”として果たした役割は大きかったと考えられる。

成立年代は明らかではない。(注)地元では”武田信玄”時代に強固な甲斐国

を築くため要所に口留番所が配置され、特に「入鉄砲と出女」を監視した。

番所の警備は村番として、上小田原村が月の1日から5日まで、下小田原村

が6日から15日まで、上萩原村(往時上切・下切の二ケ所に分かれていた)

16日から晦日までと・・分担で昼夜務めた。

このことにより、3ケ村(4ケ所)は、石和代官所から命じられる諸役を免除

された。享保9年(1724)の上小田原村鑑明細帳や明和8年(1771)

の上萩原村村鑑明細帳によると、番所の敷地は27坪(9間、3間)建物は

10坪(4間、2間半)の茅葺の番屋が道路北側に石垣を積んで建てられて

いた。・・番所は明治初年に廃止され、遺構として認められるものは少ない。

古絵図と「番屋東」の小字名くらいである。平成22年6月甲州市教育委員会

注)標識には「古文書を元に復元された門(大菩薩の湯)」の写真がみられる。

史実に基づいて復元された「萩原口留番所の門」※往時は茅葺屋根と云う。

史実に基づいて復元された「萩原口留番所の門」※往時は茅葺屋根と云う。

現在、上萩原にある甲州市直営の「大菩薩の湯」の門として復元されている。

現在も、駐車場から大菩薩の湯へ入る玄関として使われている。

「萩原口留番所」の位置が示す現在の「旧青梅往還の古道」の様子!

「萩原口留番所」の位置が示す現在の「旧青梅往還の古道」の様子!

今は車社会に即応した舗装だが「旧青梅往還の古道」は今も使われる。

しかし、表通りの現代の国道411号(青梅街道)の騒音は、特に週末は、

ツーリングなど、首都圏からの往来も途切れもなく・・・、続いている。

注)写真の正面に見える高い峯は「大菩薩嶺で、右下の窪み辺りが往時

の青梅街道(大菩薩越)があった。中里介山で有名になった「大菩薩峠」

である。この車道を上って右へ少し下ると「大菩薩の湯」の駐車場がある。

上小田原には、美味しい「大菩薩の湧水」がある!

上小田原には、美味しい「大菩薩の湧水」がある!

「大菩薩の湧水」と名づく名水は、県内の知る人ぞ知る名水で、遠来の

常連客もあるようだ。無料はもちろんだが、有り難い美味しい水である。

「裂石」は、今も地元集落民の栄誉を守っている・・・!

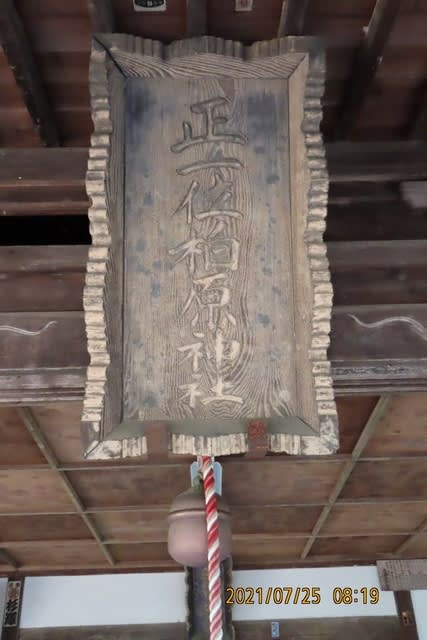

行基伝説のある「裂石(さけいし)」は、萩原口留番所跡の上にあった!

行基伝説のある「裂石(さけいし)」は、萩原口留番所跡の上にあった!

晩秋の「裂石」は、大きな岩が裂けて、真っ二つのままに・・・!

晩秋の「裂石」は、大きな岩が裂けて、真っ二つのままに・・・!

三体の萩で彫った「伝・行基」の仏像伝説に・・・!

「裂石」の由縁は、奈良時代(天平年間)に行脚していた高僧行基が

萩ノ木から作った菩薩像を安置したとされる上萩原の雲峰寺に安置し、

開創したと伝わる伝承は、地名「萩原」の由来となっているそうだ。

伝承によると、西暦745年(天平17年)6月17日夜、行基が甲斐国を

行脚した時、雲が立ちこめ激しい光とともに、十一面観音菩薩が現れ、

15mほどの大岩がオノで割ったように裂けて、その間から、萩の大木

が生じ、行基は萩ノ木を伐採して、3体の十一面観音菩薩を彫った。

一体を安置して建立した庵が「雲峰寺」で、他の2体は、根古橋観音堂

と長昌院へ安置したと云われ、このため一帯を「萩原郷」と呼び、像が

安置されたという。安置されたという地域が現在の「上・中・下萩原」の

地名の起源になったという。山梨新報2017年6月23日号山梨の地名と民話12「萩原」参照。

注)現在も萩ノ木彫りの菩薩像3体は謎のまま!

伝承は他にも伝わるが、「塩山市史」によると・・・、

大昔、空が突然曇り、巨岩が現れて石が割れると、その間から萩ノ木

が一晩のうちに大きく育って花が咲き、花が順に3箇所に散ったため、

それぞれ「上、中、下萩原」と称したと云う。

この「裂石」(さけいし)と呼ばれる巨岩は、雲峰寺から約2km西の上、

(現上)小田原地区にある。中世武田信玄が開いたと伝わるが、江戸

時代にあっては「青梅街道」の関所跡「萩原口留番所跡」の上にあり、

一つの巨岩が二つにわれた「裂石」の状態のままであったと云われる。

花崗岩で、高さは約4.5mあると云う。

「史跡、萩原口留番所跡」の上に見る「大岩」が伝説「裂石」の原点だ!

地元では「昔は旅人の安全を祈り、現在は集落の繁栄を願う場」とな

っていて、神聖に小さい祠が祀られて、今も集落民で守護されている。

筆者はある調査で高僧行基について学習したことがあるが、奈良時代

特に天正年間は、聖武天皇に乞われて、奈良の朝廷にて筆頭ととして、

采配し、全国に仏教寺院の建立を促進し、仏教思想(政治体制構築)

の普及に努めたと云われ、「大僧正」と云われた最高位の高僧であった

ので、この甲斐国に行脚できる機会があったか否かは立証できず・・・!

筆者は、地元の伝説や伝承を尊重しながら、そのままで謎だからこそ、

自由に甲斐国の時代より、里山の探訪を楽しめているのだと信じている。

この機会に”僧行基”が、甲斐国を行脚出来たか否かは、夫々が空想の

世界も楽しまれて、もし証しがあったら、ご教授頂ければ幸いです。

「上小田原」は世帯数は増え、人口は減少傾向・・・!

江戸時代、慶長古高帳に上小田原村は村名が見え、高58石余、幕府領。

享保9年(1724)の家数42、人数176であった。

令和3年、現在甲州市行政区別人口統計によると、上小田原は78世帯、

156人となっていて、人口も伸び悩んでいるようだ。

注)現在も、人口はほんの少しづつだが減少傾向になっているようだ。

現在の上小田原は、ハザードパップにより公示されていて、急勾配の山

間の「土砂崩れ危険地帯」を裂けて、特に若い人達は外へ出て暮らして

いるようだ。地形的にも、世帯数が伸びにくい地域でもある。

※現在は、別荘風のモダンな家が見えるが、この美しい里(集落)の風景

を都会の方が、現青梅街道沿いに別荘として建てている人もいるようです。

確かに、景色は素晴らしいところだと思うが・・・!

伝説の「裂石」、この下の「萩原口留番所跡」から大菩薩峠が臨める!

その「番屋」から移転したと云う「番屋茶屋」、現在も裂石の「番屋茶屋」は、

登山シーズンには、特に週末にお店を開けている。

※現在の「番屋茶屋」は塩山上萩原。大菩薩峠登山口のバス停前にある。

筆者も移住して間もなく、好きな大菩薩嶺の登山帰りに、良くお茶を頂いた

憩いのお茶屋です・・・!

後には「大菩薩の湯」へも暫く通ったが、往時、度々、お世話になりました。

特にコーヒーと手作り草餅と近所の畑でできたトマトはお気に入りでした。

また、今は亡きご主人には、「箕輪山」と「神金軌道」のことを教わったこと

があり、懐かしい「番屋茶屋」です。※伺った後で箕輪山へ調査に行った。

最近、頑張る女将さんとお二人の娘さんと可愛らしいお孫さんの倖せ一家

のスナップ写真を拝見する機会があり、とても懐かしかったです。

来年には、下萩原、中萩原、上萩原と・・・、上がって行きますので・・・、

その節には、立ち寄らせて頂きます。お互いに元気ならばですが・・・!

甲州市は広域で奥深い。柳沢峠~一ノ瀬高橋まで辿れるのももう直ぐ!

明治8年(1875)下小田原村、一ノ瀬高橋などと合併して、「神金村」と

云う村名は「萩原の神戸神社と下小田原の金井加里神社の頭文字を

取って付けられた名前だという。「良い村名だったと思うが、今はない!」

「天狗沢橋」には残されていた「神金軌道跡」。まさに”栄華の跡”だ!

「天狗沢橋」には残されていた「神金軌道跡」。まさに”栄華の跡”だ!

この「天狗沢橋」に残る「神金軌道」跡は、地元民でも殆ど忘れている!

「神金軌道」は、特に大正時代には、優れた御影石を箕輪山から産出。

トロッコで「現JR塩山駅」迄運ばれ、東京、横浜の”市電の敷石”に使われ、

九段会館の柱等建築資材の運搬に「神金軌道」が活躍した時代があった!

箕輪山の採掘現場は、現在の裂石の黒門より近く、筆者は嘗て登って調

べたことがある。”栄枯盛衰”を感じたところでもあるが・・・!

当時の古史料(軌道図)も、山梨県庁まで伺って、頂いたことがある。

まだまだ、塩山下萩原、中、上萩原の柳沢峠や一ノ瀬高橋へ辿るには、

時間がかかりそうですが、懲りずに、お待ちください。

歩くことは楽しいが、体力の続く限り歩いて見たいところが尽きないので

コツコツです。宜しくネ!

甲斐源氏安田義定のことを詳しく深く学びたいと、往古の

甲斐源氏安田義定のことを詳しく深く学びたいと、往古の YS記自習NOTE「安田義定ゆかりの牧ノ荘を辿る①~⑮」は、

YS記自習NOTE「安田義定ゆかりの牧ノ荘を辿る①~⑮」は、

YS記:放光寺の裏庭の奥になるが、笛吹川から見上げる「鎧淵」は現在

YS記:放光寺の裏庭の奥になるが、笛吹川から見上げる「鎧淵」は現在