43)春一番!残雪を割って開花する甲州玉宮の”ザゼン草”!

2013年3月、甲州玉宮の里に、残雪を割って”ザゼン草”が開花した!

2013年3月、甲州玉宮の里に、残雪を割って”ザゼン草”が開花した!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ザゼン草は、忍耐強い山野草だと思う!まるで達磨大師の悟りを説いているようだ?

ザゼン草群生地は、里山に春の日差しを感じ始めたこの季節に、未だ残雪に覆われる

山岳地の”凍るように冷たい湧水が流れる湿地帯”にある。

ザゼン草は、僧侶が座禅を組んで禅修行をしている姿に見えることで、「ザゼン草」

と呼ばれる。花を達磨大師の姿に見立てて「ダルマ(達磨)草」とも呼ぶ。

”玉宮ザゼン草群生地”の近くには、臨済宗向嶽寺派本山「塩山向嶽寺」を開山した抜隊

(ばっすい)禅師が、甲州塩山で禅修行の最初の”庵”を組んだ旧蹟もある。

玉宮ザゼン草群生地の入り口には、本ブログNo.15)で紹介したように数々の楽しみ

と魅力を案内してくれる”甲州市の管理棟”がある。

ザゼン草や春の山野草が楽しめる。※”3月~5月連休まで開館”。

この群生地を永年守っている管理棟の”橋爪さん”は、小倉山周辺をくまなく歩いて

この群生地を永年守っている管理棟の”橋爪さん”は、小倉山周辺をくまなく歩いて

山野草や野鳥を守っているとても詳しい人ですヨ。

ザゼン草は、残雪を割って出て来る”力強い山野草”だ!

残雪がある3月上旬、ザゼン草を見に行くと群生地も静かで雪割のザゼン草と語りあえる!

ぜひ、甲州市塩山へ”ぶらっ”と日帰り旅をしませんか!?

別NOで紹介している「甘草屋敷」の吊るし雛や「江戸時代の雛飾り」を楽しんで、

小倉山を訪ねれば、まさに春一番ならぬ・・・

「春の訪れを一番に体感してもらえることでしょう!」春の訪れ・・・!いい響きです!

甲州市塩山桃源郷”ひな飾りと桃の花祭り”2013

平成25年2月11日(祝)~4月18日(木)、

平成25年2月11日(祝)~4月18日(木)、

主会場はJR塩山駅北口「甘草屋敷」にて開催。

詳しくは、ブログNO12)をご覧ください。http://blog.goo.ne.jp/yssoho/d/20110222

また玉宮ザゼン草群生地と小倉山周辺散策のことは下記NO15)をご覧ください。

15)小倉山と玉宮ザゼン草群生地の里山ハイク!

15)小倉山と玉宮ザゼン草群生地の里山ハイク!

甲州市塩山福生里(ふこおり)・・・、

昔々、名僧”抜隊禅師”が庵居した竹森川の自然の里は、今でも里人の穏やかな営み

が息づいている!

小倉山は、JR中央線塩山駅下車、玉宮行バスで15分、湯原バス停下車。

起点は、湯原バス停から徒歩1分の玉宮ザゼン草公園ビジターセンター(駐車場)。

※自由乗降区間なので頼めば湯原バス停の手前、公園入り口でも停めてもらえる。

東京近郊で人気の高尾山に比べると標高はかなり高いが・・・、

東京近郊で人気の高尾山に比べると標高はかなり高いが・・・、

実は、バス停から約40分程度で、楽に頂上まで登れる安心安全の山登り!

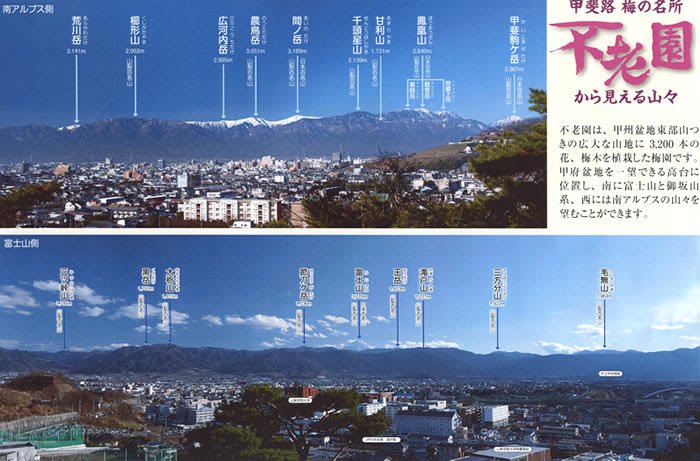

頂上展望台からのパノラマ大展望は比較にならないほどの凄いスケールです!

頂上展望台からのパノラマ大展望は比較にならないほどの凄いスケールです!

小倉山展望台に上った瞬間、南アルプスと御坂山塊と富士山のパノラマ展望が広がる!

小倉山展望台に上った瞬間、南アルプスと御坂山塊と富士山のパノラマ展望が広がる!

小倉山展望台から望む南アルプスのパノラマ 南方に、富士山と御坂山塊が広がる

南方に、富士山と御坂山塊が広がる

交通ルート:国道411号線を千野橋で左方向へ直進、竹森川に沿って「上竹森」

⇒「福生里」の湯原へ至る。

注)411号線は直進すると大菩薩峠登山口⇒柳沢峠方面に至る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

福生里、竹森川は、今も、ゲンジ蛍が舞う、自然の里山!

塩山の地名のゆかりとなる抜隊禅師の修業の地、草庵跡と寺院跡!

甲州市には、「塩山」という地名の発祥となった1380年創建の臨済宗向嶽寺派

の総本山「塩山・向嶽寺」がある。開山の抜隊得勝禅師(後の慧光大円禅師)が、

29歳で出家、鎌倉・建長寺、常陸、出雲・雲樹寺、能登・総持寺など各地で修業し、

伊豆・相模の山中に庵居、その後、武蔵横山(現八王子)に移り、1378年に念願

の甲斐の国に入って2年間庵居したところが、この高森(現在の塩山玉宮)の福生里

の地なのです。

当時は高森に禅師を慕って800人に及ぶ僧侶が参集したといわれ、そのころから里

が開けたところです。

ほとんど知られていないが、歴史的に、いろいろと興味の多い里山でもあります。

この福生里の里には村人が寺平と呼んでいるところに、抜隊禅師が修業した有名

な草庵跡や抜隊禅寺の寺跡があり、史蹟は形容がないが、「四つ石」といわれる

座禅石、宿石、富士見石、休み石などが興味深い!

深く抜隊禅師を慕う昌秀庵主が福生里の庵居が風当たりが強く山道が険しいので、

深く抜隊禅師を慕う昌秀庵主が福生里の庵居が風当たりが強く山道が険しいので、

時の甲斐国主・武田信成(のぶしげ)に嘆願し、今の塩山の地の寄進を受けて、

「塩の山」の麓に庵を創建、抜隊禅師(54歳の時)を招き入れています。

眼前に富士山を眺めるところから「向嶽庵」と称し、後に、山号を「塩山」として

「向嶽寺」が創建された由緒である。

歴史好きなら、当時を偲ぶのに・・・、草茂る史跡もオツなところです。

玉宮ざぜん草公園ビジターセンター

玉宮ざぜん草公園ビジターセンター 公園駐車場と谷間のザゼン草群生地

公園駐車場と谷間のザゼン草群生地

・ビジターセンターはシーズンのみオープン(3月~5月連休迄)

・駐車場は無料 約20台~約30台程度可

ザゼン草やカタクリが咲く3月~5月連休の頃が、最も大勢のハイク客で賑わい、

ビジターセンターも開いていて、小倉山周辺の動植物や案内資料が公開されている。

休憩舎(東屋)もある。

・竹森川の上流は、”蛍の里”で有名。

現在も竹森川蛍の邑保存会の皆さんが、

大切に自然の恵みを守り続けています。

・けっこう、自然のままで、昔なつかしい、雰囲気が楽しめますよ!

ザゼン草(玉宮ザゼン草公園)

袈裟色のザゼンソウ(姿は座禅僧!?)

袈裟色のザゼンソウ(姿は座禅僧!?)  色が淡黄色のザゼンソウ

色が淡黄色のザゼンソウ

ザゼンソウ群生地の散策路

ザゼンソウ群生地の散策路  ザゼンソウ群生地に次々と生える鮮やかな新芽

ザゼンソウ群生地に次々と生える鮮やかな新芽

ザゼンソウ(座禅草)は、学名:Symplocarpus foetidus サトイモ科の多年草で、

ザゼンソウ(座禅草)は、学名:Symplocarpus foetidus サトイモ科の多年草で、

仏像の光背に似た形の花弁の重なりが僧侶が座禅を組む姿に見えることから座禅草

と言われる。またダルマソウ(達磨草)とも呼ばれている。

・冷帯、及び温帯山岳地の湿地に生育し、開花時期は標準的に1月下旬~3月下旬。

玉宮ザゼン草公園の開花時期は2月下旬から3月下旬が見ごろです。

・開花の際、肉穂花序(にくすいかじょ)で発熱が起こり約25℃になる。そのため、

周囲の雪積を溶かして顔を出すことろが見どころ。

今年は3月中旬に2回も雪が降ったので、残雪を割って咲くザゼン草が見られました。

・ゼゼンソウ群生地は、開花後に大型の葉を成長させるので、2月~5月連休まで、

新芽から大葉までの生立ちを楽しめる。また4月中旬には、カタクリの花が楽しめるが、

カタクリの道は残念ながら雑木を無造作に伐採されたままなので、無残な散策路に

なっている。

ハイク情報:参考:各スポット写真ガイドはダウンロードでご覧頂けます。

A)玉宮ザゼン草公園と小倉山周遊コース 1周約2時間30分

起点:玉宮ざぜん草公園ビジターセンター(駐車場)・・5分・・ザゼン草群生地

・・20分・・分岐・・15分・・小倉山頂上展望台(954.8m)・・15分

・・分岐より上条峠方面尾根道・・966m峰を経て60分・・・平沢集落分岐

・・20分・・分岐・・・20分カタクリの道へ経て、沢沿い5分、起点に戻る。

B)ザゼン草群生地・小倉山・上条集落・小田原橋・塩山駅コース

起点:玉宮ざぜん草公園ビジターセンター(駐車場)・・5分・・ザゼン草群生地

・・20分・・乗越・・15分・・小倉山頂上展望台(954.8m)・・15分

・・乗越より上条峠方面尾根道・・966m峰を経て60分・・・平沢集落分岐

・・10分・・上条峠(山歩き約2時間)・・上条集落(古民家情報館)・

一木百観音堂・福蔵院・慈徳院等を経て(里山歩き約3時間)・・・JR塩山駅

◆甲州市観光マップ、小倉山登山マップは、JR塩山駅の観光案内所にあります。

カジカが泳ぎ、ホタルが舞い、カワセミが飛ぶ里

カジカが泳ぎ、ホタルが舞い、カワセミが飛ぶ里

「竹森川の自然」

竹森川蛍の邑保存会長田義巳著に紹介されるこの周辺にはこんな自然が・・・

◎竹森川の生きもの

カジカ、カジカガエル、サワガニ、アマゴ、ヤマメ、イワナ、アブラハヤ、カワゲラ、

カワヨシノボリ、ヘビトンボの幼虫、上流にはハコネサンショウウオが生存する。

◎山里の生きもの

カワセミ、ジョウビタキ、ウスバシロチョウ、アサマシジミ、ミヤマカワトンボ、

カブトムシ、クワガタなどが見られる。

◎四季の草花

ゼゼンソウ、カタクリ、ニリンソウ、シュンランなど里山らしい自然の山野草が生育。

1978年の山梨県特定植物群落調査では、54種類が報告されています。

注)現在、玉宮ざぜん草保存会に所属の地元ボランティア、シーズンは、

ビジターセンターで公園ガイドをしておられる橋爪元彦氏が周辺の山野草の写真を

撮っておられるが、既に、山野草など58種類をアルバムにされています。

※アルバム(私用)を拝見できます。

その中に絶滅危惧種Ⅱ類に指定されている「ミズキンバイ」らしき?

花が咲いているのを撮影確認していて、再確認して鑑定ができればと願っておられる。

もし、このブログをご覧になって、ミズキンバイのことに詳しい方が

おられたら、ぜひ真偽を教えてもらえれば有り難く思います。

コメント欄にて、ご連絡を下さい。 YS

おまけに・・・、真夏の”昼間に光るホタル”が見られるとは!

おまけに・・・、真夏の”昼間に光るホタル”が見られるとは!

東京都水道局の多摩川源流水源地の地域に、散策路”ふれあいのみち”があります・・・!

東京都水道局の多摩川源流水源地の地域に、散策路”ふれあいのみち”があります・・・!