駅前広場でコースの概要説明、リーダーのちゅうさん(sns会員)によるストレッチを済ませてさっそく琵琶湖岸を目指してスタート。

コースは、大津市の名刹、三井寺から石山寺までを結んで琵琶湖岸、瀬田川畔を沿うように春の水辺を歩こうというもの、本来担当のHさんがご母堂の病気見舞のため急に帰郷することになったので急きょ、自分が代役、それならはと選んだお気に入りのコース。

コースは、まず、西国三十三ケ所霊場巡り14番札所でおなじみ三井寺へ向かった。

駅前から琵琶湖岸へ伸びる道を下り、湖岸を左へまわり大津港を通過、目の前に迫る比叡山のふもとにある三井寺を目指した。

琵琶湖から京都に水を運ぶ第二疏水のきれいな桜並木をどんどん上がっていくと三井寺へ着いた、いつもは仁王門から入るが今日は逆から入ることにして急な階段を上がり札所がある観音堂を最初に訪ねた。いつもはお遍路姿をたくさんみかけるのだが今日は見られなかった。

観月舞台でもらったパンフレットの読み合わせをし、毘沙門堂から広大な境内の中心部だけを見て歩きすることにした、三井寺の桜は過ぎ、いまは新緑があふれているが、ここはなんといっても秋の紅葉がおすすめだ。

重文の唐院から徳川家康が寄進したという三重塔を経て一切経蔵へ、ここを案内したかったのだが、運悪く工事中で中に入れず、弁慶の引摺り鐘のある霊鐘堂から天智、天武、持統の三天皇が産湯に用いたという霊泉へむかった。

このあたりは天智天皇が667年に飛鳥から都を移してきて大津京が開かれたところ、その天智天皇の継承争いで天智天皇の子の大友皇子と天智天皇の弟の大海人皇子が争う「壬申の乱」が勃発したところ。勝利した大海人皇子は再び飛鳥へ遷都し大津京はわずか5年で廃都になった歴史があるところ。

三井寺の中心はなんといっても威容を誇る国宝の金堂、個人的には上品な風格のある建物の雰囲気が好きだ。ここはみんなで堂内をじっくりとみさせてもらった。

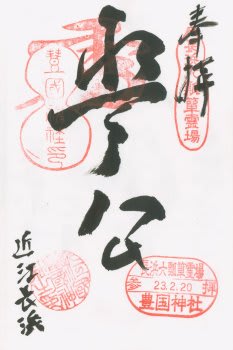

この金堂は豊臣秀吉の正室、北の政所によって再建されたといわれており桃山時代を代表する名建築として知られている。

金堂のすぐ横によく知られた近江八景の「三井の晩鐘」、宇治の平等院、京都高尾の神護寺と共に日本三銘鐘に数えられ、その音色が「日本に残したい音風景百選」にも選ばれている。

広い境内のほんの一部しか見られなかったが、正面の入口、徳川家康寄進の仁王門から出て次のコースへ急いだ。

昼食を皇子山競技場横の公園で済ませたあと琵琶湖競艇場、琵琶湖第二疏水前を通り再び大津港へ。丁度、琵琶湖観光船ミシガンの出向前に出くわした、乗船を待つ人が列をなして待っていた。

ここからゴールの石山寺をめざして琵琶湖岸のさざなみ公園のトリムコースをすすむ、このコースを設定した中心メンバーの県の役人が知人なのだが、最近はご無沙汰している。

普段なら琵琶湖の景色がすばらしいところで、それをメンバーに見せたくて選んだコースなのだが湖面と空の区別がまったくわからないほどの黄砂、最悪の景色、振り向くと比叡山のテッペンまでもわからなかった。それでも湖岸は釣り人でいっぱいで、こちらの人にとって琵琶湖は身近な楽しみの場所なのだと思った。

天気予報では15時ころから雨になるという、いまにも降りだしそうな空を眺めながら次の目的地、近江大橋をめざした。ここらから女性軍が遅れ始めた、楽しそうにおしゃべりをしながら歩く女性には気の毒だが目で急ぎのサインを出す。

1500メートルの近江大橋に着いたがここからの絶景もかなわなかった。ゴールまでの距離と想定時間より約30分遅れていることを説明すると、とうとう女性軍から“男性の真ん中に入れて前後からくるんでください”と注文が出た。

つまり、女性だけで歩くと遅れるので、男性に巻き込んで引っ張ってほしいとのこと、女歯科医のしっかりMさんらしい提案、歩幅に男女差があるので遅れるのは当たり前だが必死でついてくるのは根性か、やけくそか、いや、大阪のおばちゃん力や!

倶楽部のウォーキングは、だらだら歩きにならないように、そんな姿が見えたら、前後一列になって「しっかり歩き」をトレーニングを兼ねて行うようにしている、さすがに女性も無口になる、これ女性の口封じ作戦!

近江大橋を渡り夕照の道に入る、琵琶湖漕艇場前で最後の休憩をした、女性の足の疲れが目立ってきたので、残りの距離と時間を説明した。日曜日だから少しでも早く帰してあげたい。

当面の目標、瀬田の唐橋をめざす、コースで一番くるしいところだが、まだ、残りが4キロあるので励ましながらすすんだ。

瀬田唐橋を渡り瀬田川に沿って京阪石山寺駅までが最後の頑張りどころ、みんなの疲れを励ますように、倶楽部のリーダーをしてくれているちゅうさんが先を歩きを始めた、あっという間に差がついていく、誰もおいつけるものはいない、なにしろ四国霊場八十八か所めぐりをしている超健脚、一昨日まで3日間で14万歩も歩きながら疲れもみせず、みんなを引っ張ってくれた。

石山寺の東大門へ着いたら予定時間を15分程度遅れまで回復して15時45分だった。

石山寺は先月13日の誕生日に訪れたばかりだが、東大門から入ると13日は満開の桜が迎えてくれたのに、たった3週間の間に桜は新緑に、そしてつつじが咲き始めていた。

ここまで来て足の疲れも個人差が出ていたので境内は自由行動、16時30分、当初の予定時間通りに石山寺を出て京阪石山寺駅から乗車、JR石山駅で乗り換えて全員、元気に戻ってきた。

連休中で参加者が少なかったのとお天気にめぐまれなかったのは残念だったが、名刹を結ぶ今日のコースは楽しんでくれたと思ったのだが。