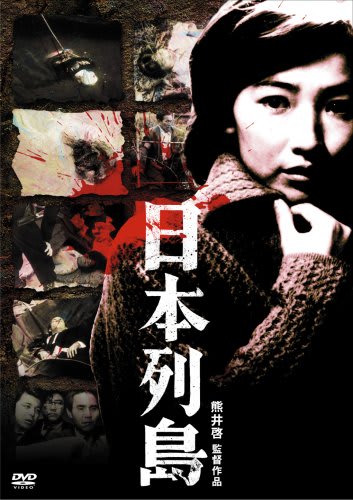

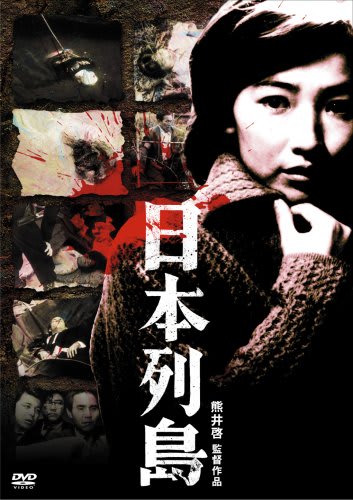

映画「日本列島」は1965年の日活映画

実話に基づき、ノンフィクションタッチが得意な熊井啓監督がメガホンをとり真実に迫る。

米軍占領下から抜け切れていない日本で、アメリカ人が殺されるが、日本警察の頭ごなしに処理される。

それに対して、調査に入ったが、知れば知るほど危ない目に会うという話だ。

内容自体は怖い

昭和三十四年秋SキャンプCID(犯罪調査課)のポラック中尉は、通訳主任秋山(宇野重吉)に、リミット曹長事件の解明を命令した。一年前、リミットが水死体となって発見されるや、米軍は、日本の警察を無視して事故死と発表、死体を本国に送還した。秋山はかつて最愛の妻が米兵に暴行を受け、事故死として死体が引渡されたことがあった。

この事件を執拗に追う昭和新報記者の原島(二谷英明)と共に、秋山は、警視庁捜査三課黒崎(鈴木瑞穂)から、リミットが死の直前日本に出たニセドルを追っていたこと、精巧なドイツ製印刷機とその技術者伊集院元少佐が消えた事実を知らされた。伊集院の一人娘和子(芦川いずみ)を訪れた秋山は、伊集院が数年前正体不明の男に連れ去られ、涸沢と名乗る男が他言せぬよう家族を脅迫すると立ち去ったことを聞いた。

涸沢(大滝秀治)は米軍占領時代謀略機関で活躍した謎の男であった。昭和二十九年、贋ドルにまつわる信交会事件に、当時検事として立ち会った弁護士日高(内藤武敏)は、涸沢の部下佐々木(佐野浅夫)の口から、サン・ピエール教会を根城として、不良外国人がたむろすることを調べていた。佐々木を訪れた秋山、原島は、佐々木が涸沢にリミットが贋ドルを追及していると知らせた事実を知り驚愕とした。やはりリミットは涸沢に消されたのか!数日後、佐々木は水死体となってあがった。佐々木の妻(北林谷栄)は秋山と原島にどうしてそうなったのかと詰め寄る。

突然秋山にポラック中尉から調査中止命令が出た。秋山はキャンプをやめて調査を続行した。昭和三十五年外国航空スチュワーデス椎名加代子が水死体となってあがった。容疑者として出頭したサンピエール教会サミエル神父は、取り調べの終らぬまま突然帰国した。多くの疑問を残したまま三年が過ぎた。

昭和三十八年、スペンサー大尉から沖縄に伊集院らしい男が陳陽成と名乗っていると聞き、秋山は和子に了解を得ると沖縄に飛んだが。。。(作品情報より)

熊井啓らしい事実をつなぎ合わせながら、真実に迫るやり方だ。

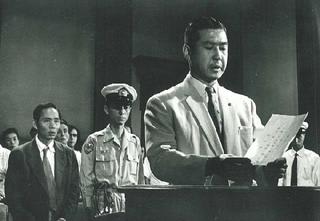

熊井のドキュメンタリータッチの映画は「帝銀事件」にしろ「下山事件」にしろモノクロ映画だが、それが似合う。警察の捜査陣やとりまく報道陣を映しだす映像が、現在の映画よりも妙に迫力があるように感じる。その臨場感がいかにも熊井作品らしい。自分は相性がいい。

ネット社会になり、以前であればもみ消されたようなことでも公になってしまう今ではありえないことなのかもしれない。「戦後は終わった」という論調がされていた時代でも、米軍の秘密に近寄ろうとする面々が始末されたという事実が残っていたことが示される。

実話に基づき、ノンフィクションタッチが得意な熊井啓監督がメガホンをとり真実に迫る。

米軍占領下から抜け切れていない日本で、アメリカ人が殺されるが、日本警察の頭ごなしに処理される。

それに対して、調査に入ったが、知れば知るほど危ない目に会うという話だ。

内容自体は怖い

昭和三十四年秋SキャンプCID(犯罪調査課)のポラック中尉は、通訳主任秋山(宇野重吉)に、リミット曹長事件の解明を命令した。一年前、リミットが水死体となって発見されるや、米軍は、日本の警察を無視して事故死と発表、死体を本国に送還した。秋山はかつて最愛の妻が米兵に暴行を受け、事故死として死体が引渡されたことがあった。

この事件を執拗に追う昭和新報記者の原島(二谷英明)と共に、秋山は、警視庁捜査三課黒崎(鈴木瑞穂)から、リミットが死の直前日本に出たニセドルを追っていたこと、精巧なドイツ製印刷機とその技術者伊集院元少佐が消えた事実を知らされた。伊集院の一人娘和子(芦川いずみ)を訪れた秋山は、伊集院が数年前正体不明の男に連れ去られ、涸沢と名乗る男が他言せぬよう家族を脅迫すると立ち去ったことを聞いた。

涸沢(大滝秀治)は米軍占領時代謀略機関で活躍した謎の男であった。昭和二十九年、贋ドルにまつわる信交会事件に、当時検事として立ち会った弁護士日高(内藤武敏)は、涸沢の部下佐々木(佐野浅夫)の口から、サン・ピエール教会を根城として、不良外国人がたむろすることを調べていた。佐々木を訪れた秋山、原島は、佐々木が涸沢にリミットが贋ドルを追及していると知らせた事実を知り驚愕とした。やはりリミットは涸沢に消されたのか!数日後、佐々木は水死体となってあがった。佐々木の妻(北林谷栄)は秋山と原島にどうしてそうなったのかと詰め寄る。

突然秋山にポラック中尉から調査中止命令が出た。秋山はキャンプをやめて調査を続行した。昭和三十五年外国航空スチュワーデス椎名加代子が水死体となってあがった。容疑者として出頭したサンピエール教会サミエル神父は、取り調べの終らぬまま突然帰国した。多くの疑問を残したまま三年が過ぎた。

昭和三十八年、スペンサー大尉から沖縄に伊集院らしい男が陳陽成と名乗っていると聞き、秋山は和子に了解を得ると沖縄に飛んだが。。。(作品情報より)

熊井啓らしい事実をつなぎ合わせながら、真実に迫るやり方だ。

熊井のドキュメンタリータッチの映画は「帝銀事件」にしろ「下山事件」にしろモノクロ映画だが、それが似合う。警察の捜査陣やとりまく報道陣を映しだす映像が、現在の映画よりも妙に迫力があるように感じる。その臨場感がいかにも熊井作品らしい。自分は相性がいい。

ネット社会になり、以前であればもみ消されたようなことでも公になってしまう今ではありえないことなのかもしれない。「戦後は終わった」という論調がされていた時代でも、米軍の秘密に近寄ろうとする面々が始末されたという事実が残っていたことが示される。