遅れに遅れているブログ更新。基本的にはお風呂のリフォームによるバタバタ他だが、さぼり癖が付いているだけである(,_'☆\ バキ

何にしても写真が撮ってある題材を日にち順にアップしていかざるを得ない。となると、2017年11月24日の『潮騒の舞台・神島』の前に訪れた答志島をアップしておかないと・・・

てことで鳥羽港から連絡船で出航。島へ向かう。

10分ほどで答志島に到着。神島へ向かう船の時間まで島を散策。案内図によると九鬼嘉隆の首塚と胴塚があるとのこと。九鬼氏といえば九鬼水軍の頭領。

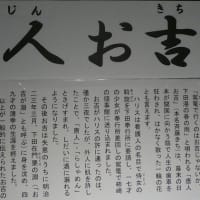

よくわからないながら案内図どおり行ってみることに。首塚は小さな山の上にあった。案内板などによると、関ヶ原の戦いの際に九鬼氏も真田氏のように東西に分かれて戦ったとのこと。東軍についた息子が戦後に命乞いをしたところまでソックリ。しかし九鬼家の行く末を案じた家臣が自害を進言し、写真のようなことになったそうだ。

ということで、九鬼氏の鳥羽藩ができた(のちのお家騒動で九鬼家は分裂し、国替えになる)という。

九鬼嘉隆の遺蹟を見た後、近くを散策してみた。

岩屋山古墳へ行く途中の坂にこんなものを発見 (゚o゚)『へーふり坂峠』と刻まれた石碑が立てられている。隣には由来の看板まである。自転車を持ってこなかったのが残念(^^;)

麓の看板にあった岩屋山古墳と蟹穴古墳を見に行ってみた。途中『寝屋子』のモデル校として答志小学校の前に案内が出ていた。寝屋子制度は話には聞いていたので、ここだったのかと感慨深かった。

保育所?のそばに岩屋山古墳と蟹穴古墳の看板が立っていた。子宝の御利益がある美多羅志神社(みたらしじんじゃ) の鳥居の向こうまで行ってみたが、古墳らしきものは発見できなかった。

港まで戻って、お土産など物色。何か買ったような覚えだが、7年も前のことは思い出せない。

だから「幣振り坂峠」。

その名は 「へーふり坂峠」。

わが下呂市にもある

「執幣峠 しっぺとうげ」。

坂は御幣に関係あるんでしょうかね?

『幣』とは、神に供える布や贈り物、通貨などを指し、読み方は「へい」「ぬさ」「まい」などとのこと。

答志島なら貨幣はありえんので神様関連だろうし、島に神社本庁から献幣使が来るのはチョー珍しいだろうから、紹介されてるように『幣を振った』んかなあ。水兵さんの手旗信号のように。

そういえば「執幣峠 しっぺとうげ」ありましたねえ。懐かしい。20年以上前やん。

https://tougeoyaji.ciao.jp/sippetouge.htm

坂と御幣の関係・・・

考えられるのは律令制の頃は東山道支道だったこと。官道であれば神社本庁からの献幣使が通ることもありますよね。

守隆は会津討伐軍に従軍したんですよね。もし親子で海戦しても、陸から見たらホントに戦ってるのか馴れ合いなのか、判断できない気がします。

>九鬼嘉隆に自害を勧めた家老は、

>息子守隆に処刑されたと聞き及びますが。

そのようですね。

関ヶ原には行ってないので無抵抗だったら息子の助言もあり、蟄居くらいだったでしょう。

鳥羽城を奪取、伊勢湾の海上封鎖、安濃津城の戦いなど派手に暴れたので家臣が気を利かせたようです。

ただ同じような立場の真田昌幸や黒田官兵衛はもっと暴れてたわけですから、九鬼嘉隆サイドは状勢判断がしっかりできてなかったわけですね。