GW中、子供たちが次々に帰省した。

そのなか子供のころ鉄っちゃん(今は少々)息子が久しぶりという鉄道模型を広げた。息子の家では2歳未満の子供に壊される怖れがあるので持って行ってないので、久しぶりのテストを兼ねてとのことらしい。娘の子供は自動車好きでミニカー遊びをするので喜ぶだろうという思惑もあったらしい。

息子がこんなに持っているとは知らなかったし出してきた鉄道車両も殆どわからない。かろうじてJR東海の普通列車?は識別できた。それよりジオラマのように配置した五重塔や姫路城、太平洋戦争当時の妙高型重巡洋艦(熊野とのこと)などは見ただけで判別できる。私ゃ兵器ヲタクかつ城ヲタクなので。

テーブルの上に息子が出してきたレールは周回パターンとポイントがあるパターンだったが、高架橋なども持っているという。部屋いっぱいに並べるなら色んなパターンがあるという。ひととおり撮影したあと、息子が

「格好いい」

と呼んだので行ってみると部屋を暗くして走らせていた。それなりにいい雰囲気だったが、持ってるカメラは闇夜の動画がチョー苦手。写真撮影も息子のアイフォンの方が全体的な雰囲気が良く描写できていると思った。

ということで、左がアイフォン、右が私のデジイチで撮ったもの。

こうやって較べてみると大した差はないけれど、それぞれのディスプレイでは明確に差が出た。

パソコン上では差がないということはそれぞれのディスプレイの差ということだな(^^;

『新幹線敦賀まで延伸』記事で在来線3セク化でのネーミングに言及したが、問題はそれで便利になったのかということ。

それでなくとも赤字傾向の在来線が新幹線によって廃線になる可能性だってある。

昨年9月に行った鵜飼観覧宿泊同期会。大好評だったので、あれ以上のものができるか非常に不安だった。しかし、その後、長浜で泊まったホテルでグッドアイデアが降ってきた。ホテルのロビーに展示してあった琵琶湖汽船の割引券を発見。これで1割引きになる。

我々同期会のおおもとは大学サイクリングクラブ。新入部員の歓迎ランの次に行われた行事がGWの琵琶湖一周ランだった。

だから、想い出の琵琶湖岸にあるホテルに泊まって琵琶湖汽船の旅をしたらいいなあと企画をしてみた。

時季的には琵琶湖一周ランをやった5月にしたいということで提案。当日を待つばかりになったが、

計画してみて気が付いたのは、集合場所の長浜駅がチョー不便だということ。

長浜駅時刻表を見てもらうとわかるが1時間に1本しか列車がない時間帯が9つもある。2本あるところでも1本は全席指定の特急『しらさぎ』。しかも新幹線延伸前は金沢まで行っていたのが敦賀で乗り換えになってしまった。不便だよねえ・・・日本でもダントツに早く鉄道が敷設された長浜なのにどうして?・・・

理由のひとつは1974年に湖西線ができたから。

琵琶湖西岸を行けば東岸より北陸方面との距離が短縮できるため、特急サンダーバードは湖西線を通るようになった。

その湖西線でも近江舞子から北は長浜と同じ頻度の列車本数。乗客数が少ないのだろうか?ウィキによると1日の平均乗車人員は近江舞子が1000人以下、長浜は3000人以上いるというのに・・・

同じウィキによると

『北陸本線の途中駅では福井駅に次いで多く、全体でも金沢駅、福井駅、米原駅(他社からの乗り換え客を含む)に次いで第4位である。東海道本線や北陸本線(一部)の愛称である琵琶湖線(米原 - 京都間・米原 - 長浜間)の新快速停車駅では、各駅停車区間の坂田、田村に次いで乗車人員が少なく、2021(令和3)年10月ダイヤ改正で一部の新快速が長浜発着から米原発着へ短縮された。』

同じ琵琶湖東岸でも東海道本線の近江長岡駅(JR東海管轄)も近江舞子駅と同程度の乗車人員で、長浜駅と同じ列車本数(近江長岡駅時刻表)。それだけに長浜駅の冷遇ぶりが際立つ。こうなると長浜駅は不便というより不憫としか言いようがないのだ。

昨日、新幹線が敦賀まで延伸した。

11時頃の生中継番組を見てたら、敦賀の出発式で俳優でモデルの中条あやみが出発式のかけ声をかけていた。

中条あやみって敦賀に関係あったっけ?

ハーフってのはわかってたけど、出身は大阪市なので、調べてみると敦賀延伸のテレビCMに起用されてるのだとか。なるほど。

中継は福井駅がメインで行われていた。

福井駅の壁面が見えるロビー?でメインの進行が行われた。NHK福井局のアナウンサー、パックンマックンのパックン、鉄道大好きタレント市川沙耶、女優の松田るかが登場。

市川紗椰は鉄道番組と大相撲どすこい研でもお馴染みで親近感はあるのだが、松田るかはイマイチわからない。紹介によると『レディ加賀』なる映画に出演していて現在公開中とのこと。レディガガのもじりと北陸応援割にもつながる映画で面白そうだ。

また中継中に東京から到着した『かがやき』から下りてきたのはナントナント、鉄道乗務員姿のダーリンハニー・吉川。

彼はあらゆる鉄道番組に出まくっているので、説明する必要もないだろう。東京からの一番列車に乗ってきたそうで、ロビーの出演者がみな羨ましがっていた。

その後、吉川を加えた面々で番組を進行していくのだが、小松駅にいるレポーターから。

「ここでクイズです。小松駅の形は何をイメージしているでしょう?市川さん、お答えください。」

と無茶ぶり。

「ヒントとしては屋根のナミナミの形です。」

ナミナミの形というならふつう山だよね。小松付近で山といえば白山しかないわ。

ところが市川女史、何を勘違いしたのか、

「うーん、石川県ですよね。大相撲の遠藤」

と珍回答。春場所前のどすこい研に出演したとはいえ、そこまで忖度せんでもええやろ。ちなみに遠藤は能登の穴水町出身で小松とは何の関係もない。令和の牛若丸・炎鵬が金沢出身で一番近い。次に隣町津幡町出身がザンバラ髪の大の里。もうひとりいる有名どころはダーリンハニー吉川が乗ってきた新幹線『かがやき』。力士のしこ名としては漢字1字の『輝』。やはり半島部の七尾市出身だ。

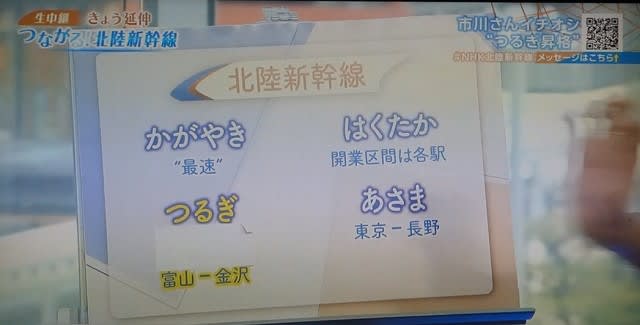

北陸新幹線には上記の4種類が走っていて、今まで富山金沢間しか走っていなかった『つるぎ』が敦賀富山間にも走ることになったとのこと。

そういった輝かしい新幹線の陰で、北陸本線は敦賀・米原間だけとなり、金沢まで走っていた特急サンダーバードとしらさぎは敦賀止まりとなった。

大阪名古屋方面から1本で行けなくなった代わりに新幹線への接続が8~9分と利便性を高めたとのことだが、運賃は高くなるそうだし、並行する在来線は3セクのハピラインふくい線とかIRいしかわ鉄道線なんてややこしい名前になる。富山があいの風とやま鉄道で新潟がえちごトキめき鉄道。ロートルじゃなくとも覚えるのに四苦八苦するわ。同じようなケースでもしなの鉄道くらいシンプルな名前にしてくれれば愛着も湧くというもの。

とにかく最近の3セク鉄道のネーミングは奇をてらいすぎ。覚えにくく話題にもならないようなネーミングはやめた方がいいと思う。

先月の話になってしまったが、長浜に行ってきた。

娘夫婦と孫と一泊旅行しようということで、近場だけどそれなりに面白い所ということで決めた。

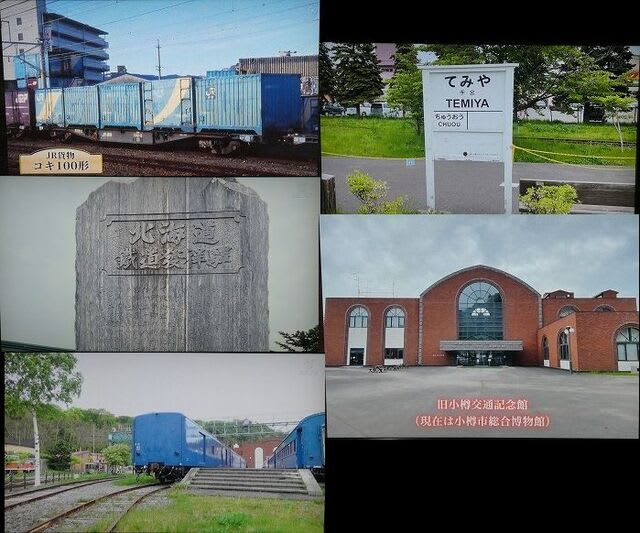

まずは長浜駅前の有料駐車場で待ち合わせ。というのも駅西にある長浜鉄道スクエアに行くためである。

ここは写真にもあるとおり現存する日本最古の駅舎・旧長浜駅舎を利用したミュージアムである。

明治16年(1884年)当時の本州官営鉄道は4つしかなく、敦賀-長浜間がそのひとつとのことだった。

そんな頃に出来たのがこの旧長浜駅舎。ここから鉄道連絡船で大津との間を結んでいた(以上スクエアのHPより)。

現在も長浜駅の西隣にあり、目の前に踏切を新快速などが通り過ぎていく。

館内には日本初の交流電化形電気機関車ED70形1号機やD51が展示してあり、

日本の鉄道の歴史、北陸本線の歴史などが展示してある。

また鉄道模型の走行展示もあって孫が楽しそうに見つめていた。

けっこう皆さん、鉄道を利用するとき「電車に乗る」って言いますよね。

あれ、かなりの確率で間違いがあります。

NHKの朝ドラ「あまちゃん」でも主人公が三陸鉄道のレールバスを指して「電車」って言ってました。

レールバスは軽油をディーゼルエンジンで燃やして走るディーゼルカーの車体が短いやつのこと。

専門?的には「気動車」です。

それに対して「電車」は架線から電気を取り込んでモーターで走るやつ。

都市部で鉄道を走ってるのはおおかた電車ですから、

「あまちゃん」が「電車」と言うのも無理からぬところはあります。

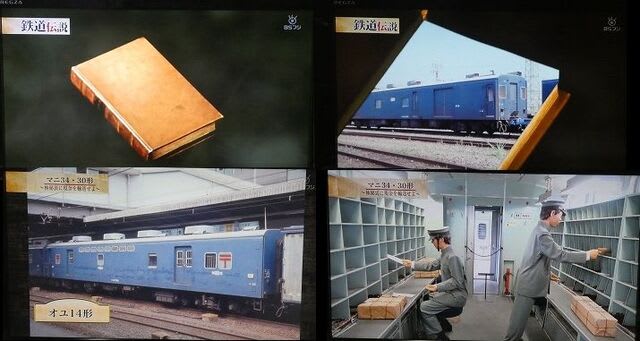

また鉄道には昔の寝台特急のように機関車が牽引するものがあります。

非電化区間ではディーゼル機関車、電化区間では電気機関車が牽引しますが、

それらは当然「電車」ではありません。

こういう時の表現で便利なのが「列車」という用語です。

鉄道は大量輸送のため何両も車両を連結して運行します。

何両もの車両を連らねて走るさまを「列車」と表現したわけですね。

しかし最近はレールバスなどのように1両だけで走る単行列車。

すなわち「単行(たんこう)」も多いので悩ましいのですが・・・

今朝の岐阜新聞で同じ主旨の記事がありました。

下呂支局の方の記事なので6月14日に記事にした新型特急ひだ号のHC85系も取り上げてあります。

上の新聞記事の答えは自動車と同じようにハイブリッド車というのが正解だと思います。

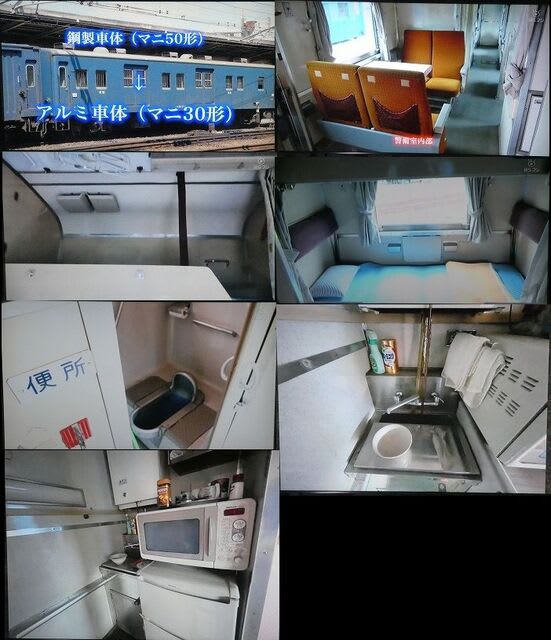

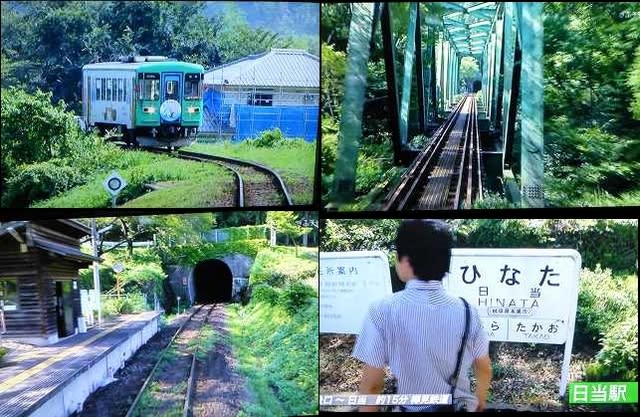

BSテレ東で時々放送される『乗れない鉄道に乗ってみた』。

乗れない鉄道であるからレール軌道があって、定期的に運航してる車両があるけれど、乗れない列車の特集。

すなわち検査車両とか工場内の貨物輸送列車とかの類です。

今まで見たことがあるのは

・東京モノレールの黄色い深夜検査車両(地上18m、作業員が金づちでレールを叩いて異音を探る)

・立山砂防工事専用軌道(高低差200mをジグザグ進行方向を変えながらスイッチバックで一気に登る)

・巨大製鉄所のトーピドカー(ラグビーボールのような形をした貨物車に1500℃の溶けた鉄を流し込んで運ぶ)

などです。かなり珍しい内容です(^^;

そして今週放送されたのが京葉臨海鉄道(千葉・京葉工業地帯で活躍する青いボディのディーゼル機関車。総距離約24キロ。

引き連れるのは“石油タンク”。1両60tのタンク貨車が16両…圧巻の隊列。1日に16往復。)。

その冒頭で紹介されたのが最近導入された『電気式ディーゼル機関車』(上の画像)。

そして番組で動かされていたのは以前から活躍している『液体式ディーゼル機関車』(下の画像)。

うん?恥ずかしながら『電気式ディーゼル機関車』と『液体式ディーゼル機関車』の専門用語は初耳でした。

『液体式』は従来型のことと容易に想像できましたが、『電気式』はイマイチよくわかりません。

ディーゼルと謳ってるのでディーゼルエンジンで発電した電気を蓄電してモーターを回すのかなあ?

ググってみると、おおかたそれで合ってるそうです。

とすると、車でいえば日産ノートと同じことになります。

エンジン駆動だと減速機を付ける分、複雑になることと、モーター駆動なら電車などと同じ部品で済むので

部品の共用化がはかれるのでメリットが大きいそうです。

では、プリウスなどのようにエンジン併用のハイブリッド車(パラレル方式)もあったようですが、デメリットが多く実用化されてないようです。

この電気式ディーゼル車は番組に出てきた機関車だけでなく、高山本線を走る新型特急ひだ号のHC85系もこの方式のハイブリッド車になります。

.........

.........

また私が誤解していたのは電化区間と非電化区間を走行できる蓄電池電車のことが頭に浮かんだからです。

ほかの番組でJR男鹿線を取り上げたときに「架線式蓄電池電車」が走っていると紹介されました。

これは車でいうEVに相当しますから日産のリーフと同じです。

でも電化区間の蓄電だけで非電化区間を走行できるのかしら?

かなり疑問に思ったので、こんがらがったのだと思います。

5月2日(月)に放送された「鉄道ファンが選ぶ『駅総選挙』」を2日遅れで見ました。

基本的に趣味のものですし、新しく改修されたものが上位に来るだろうと思っていたらドンピシャ。

1位東京駅、2位京都駅、3位金沢駅

と予想通りでした。

また4位以下も都市部が主で、まれに風光明媚な駅が入る首都圏の人たちのランキングだなあと思いました。

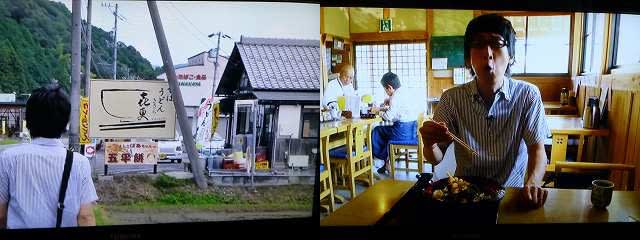

そんななかで紹介された秘境駅のひとつ。 『幻のグルメを求めて人が集まる秘境駅』。

このタイトルだけで、私ゃ「峠駅」って女房の前で口に出しましたよ。

で、次なる画面は・・・

おっし、間違いない!

峠駅♪峠駅♪

やったぁ、峠駅やぁ\(^o^)/ ということで、私ゃ、

2008年5月27日にブログでレポートしています。

また幻のグルメとは・・・

峠の力餅なんですが、峠駅を出たところにお店はあるのですが、今では珍しい駅のホームで立ち売りをやってます。

昔はこの駅でスイッチバックしていたので、立ち売りの時間もあったのでしょうが、

下の動画でもわかるように今では1分程度のあわただしい状況なので苦しいでしょうねえ。

そんな状況も含め私のHPで詳しくレポートしてます。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ