伏見稲荷大社を後にして、伏見桃山城へ向かいました。

こちらは、平成15年までキャッスルランドとして、営業されていた施設。

現在では、運動公園として整備されております。

秀吉の”伏見城”はこの運動公園の敷地そばにあります。見城跡は伏見奉行所の管理とされ幕末まで立入禁止となっていたらしいが、本丸跡などの主郭部分はのちに明治天皇の陵墓(伏見桃山陵)とされたことから現在も無許可での立入りが禁じられています。2009年2月20日、宮内庁の許可を得た日本考古学協会によって伏見桃山陵の本格的な調査が行われ、敷地内に4–5メートルの盛り土がなされていることが判明したが、城郭を記した歴史的文献には存在しないものであることから、未発見の古墳ではないかともいわれているようです。

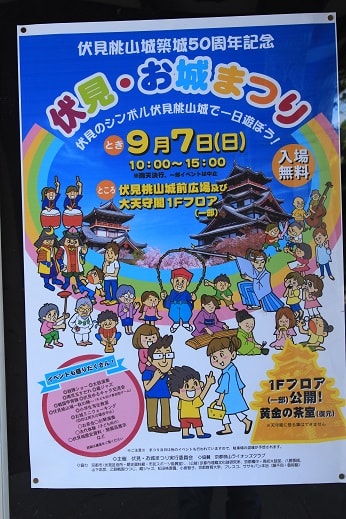

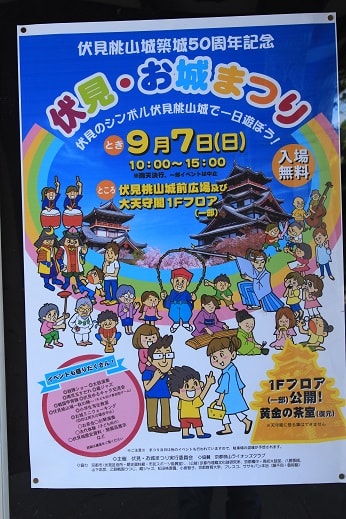

通常は中へは入ることはできないようです、が.....このようなものを発見

9月7日(日曜日)”伏見・お城まつり”が開催されるようで、一階部分の一部が開放されるようです。

黄金の茶室が復元とか...。

行ってみたいが....。2週続けて....。

ちょっと、考え中!

こちらは、平成15年までキャッスルランドとして、営業されていた施設。

現在では、運動公園として整備されております。

秀吉の”伏見城”はこの運動公園の敷地そばにあります。見城跡は伏見奉行所の管理とされ幕末まで立入禁止となっていたらしいが、本丸跡などの主郭部分はのちに明治天皇の陵墓(伏見桃山陵)とされたことから現在も無許可での立入りが禁じられています。2009年2月20日、宮内庁の許可を得た日本考古学協会によって伏見桃山陵の本格的な調査が行われ、敷地内に4–5メートルの盛り土がなされていることが判明したが、城郭を記した歴史的文献には存在しないものであることから、未発見の古墳ではないかともいわれているようです。

通常は中へは入ることはできないようです、が.....このようなものを発見

9月7日(日曜日)”伏見・お城まつり”が開催されるようで、一階部分の一部が開放されるようです。

黄金の茶室が復元とか...。

行ってみたいが....。2週続けて....。

ちょっと、考え中!

。

。

がぎっくり腰をやったり、

がぎっくり腰をやったり、 が、昼間に居眠ったすきに、

が、昼間に居眠ったすきに、 とか、いろいろありましたが、

とか、いろいろありましたが、