弥勒寺(韓国)の2009年の発掘調査で出土した金色の板(gold plate)(=舍利奉安記)には、弥勒寺の建立の由来や仏舎利に関する記述が漢字で彫られていた。

その内容によれば、弥勒寺の建立には佐平(百済の官職名)沙乇積(サテクチョクトク)の娘であり自らも仏教者として民衆を導いた百済の王妃が大きく関わっており、当時の王(武王)と共に王妃を称える文言が刻まれているわけである。

・・・と、ここまでは前々回の記事に書いたとおり。

しかし、刻まれていた文字を何度も読み返しているうち、どうも不可解というか、すっきりしない部分が出てきた。それは、まさに百済の王妃について記した箇所である。

我百濟王后佐平沙乇積女

この金の板に記録されているのは、602年に建立された弥勒寺に639年仏舎利を収めることとなった経緯というわけだが、金の板を用いているということは、つまり後世に残しておきたいという強い願いが込められているということでもある。

一見するとなんでもないような気もするが、百済人が百済のため百済国内に建立した寺の記録に、なぜわざわざ「百濟王后」という表現を使ったのかということである。「我王后」だけで十分ではないか?

639年ということは百済滅亡(660年)より21年も前であり、まもなく国が無くなるからという事態でもあるまい。

そして、沙乇積という個人名をわざわざ援用している部分もなんだか腑に落ちない。沙乇積が歴史上かなり有名な人物であったというならまだわかるが、おそらく沙乇積の名前はこの金の板に記されていたのが初の発見ではないかと思われる。(少なくとも「三国史記」や「三国遺事」にはその名前は見られない)

武王のことを「大王陛下」とだけ記述している点からも、王妃のことを説明しすぎている感が強いのである。何かウラがあるのではないか?と疑うのも自然なことではないだろうか。

というわけで、以下まったくの推測であるが・・・

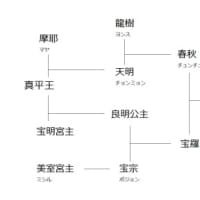

つまり、沙乇積の娘であるサテク妃というのは、実は、新羅真平王の娘で武王のもとへ嫁いだソンファ姫その人のことではないかということである。

ここでヒントになったのが、ドラマ「ケベク」でサテク妃に気に入られ、養女として沙乇積の娘となったウンゴ(恩古)のエピソード。これとまったく同じ様に、ソンファは縁組して沙乇積の娘として百済入りしたということは考えられないだろうか。

新羅から百済へ嫁ぐということは王の意向とはいえやはり百済国内で反対する者は多かっただろうと思う。そこで百済国内におけるソンファ姫のバックアップが必要だったのである。一旦サテク家の一員となって沙乇積の擁護を得られれば、事情はどうあれ表向きはサテク家の娘が王に嫁いだという既成事実が作られる。そう簡単に反対できるものでもあるまい。(ちなみにサテク一族が百済において有力な貴族であったことは歴史的事実のようである)

そして百済の王妃となったソンファは、仏教を広め民衆を導き、最終的には百済国内で十分な支持を得られる王妃として生涯を送った。だからこそ、「(出身はどうあれ、まさに)我が百済の王妃である沙乇積の娘」という表現として残されたのではないか、と。

「三国遺事」の記録を素直に読んでみれば、弥勒寺建立を懇願したのはソンファ姫であるし、弥勒寺からの出土品に記述されているサテク妃は仏教の擁護者という点でもイメージが重なる。そもそも父親の真平王その人も仏教を広めることには熱心だった。その娘がまた熱心に仏教を広めるというのもわかりやすい話だと思う(善徳女王(トンマン)もまたその生涯には仏教に強く関わったのである)。