8/29付、中日新聞朝刊。文化面。

毎週楽しみにしている千田稔先生の連載、古代史の舞台『飛鳥を歩く』で取り上げられたのは、「忍坂の山」。

円錐形をした忍坂山が、古代においてカンナビの山であり、その麓にある陵墓、舒明天皇はご存知の通り息長氏の系譜でここ忍坂が息長氏の大和の拠点であったと書き記されている。

過日の桜井市夏季大学において、奇しくもこの「忍坂の山」の万葉歌を皆さんと共に原文を詳しく読んでいきながら

「~挽歌~忍坂の山」として皆さんに鵜飼の様子を再現して頂きながら歌わせて頂いた。

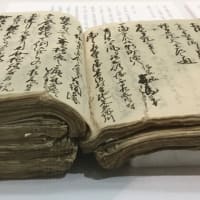

以下読み下し文。

隠口(こもりく)の 泊瀬の川の

上つ瀬に 鵜を八つ潜(かづ)け 下つ瀬に 鵜を八つ潜け

上つ瀬の 鮎を食はしめ 下つ瀬の 鮎を食はしめ

麗くはし妹に 鮎を惜しみ 投ぐるさの 遠ざかり居て

思ふ空 安けなくに

嘆く空 安けなくに

衣こそば それ破れぬれば 縫ひつつも またも合ふといへ

玉こそは 緒の絶えぬれば 括(くく)りつつ またも合ふといへ

またも 逢はぬものは 妻にしありけり(巻13-3330)

隠口の 泊瀬の山 青幡の 忍坂の山は

走り出の 宜しき山の

出で立ちの 妙(くは)しき山ぞ

あたらしき 山の 荒れまく惜しも(巻13-3331)

高山と 海こそは 山ながら かくも現(うつ)しく 海ながら

然(しか)真(まさ)ならめ 人は 花ものそ うつせみの世人(巻13-3332)

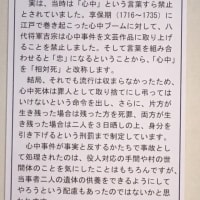

千田先生もその荒れまく惜しもの姿を新聞にも書いていらっしゃるように、残念ながら宅地開発が進み古代とは意を若干異にした歌の通りとなってしまった上、中世~近世にかけて山城が設けられたことから、登山道まで作られその案内板まであるのは痛々しい限りである。

地元の方々とも幾度となく、この忍坂の山については議論を重ねてきた私。

万葉歌を歌うということは、その風土を知らねばならない。

現代を知った上で、心は極力古代に戻さねば万葉歌は成立しないのである。

この度の夏季大学の会場へも、万葉の歴史風土を守り語り継ぐ活動をしていらっしゃる方々が遠方各地より足を運んで下さったのは、万葉うたいびと冥利に尽きる。

忍阪に限らず全国の万葉故地に暮らす方々が、、そしてそこを訪れる人々が、一人でも多く古代を知り歴史に寄り添った上で、今を守り繋いでいければどんなに素晴らしいことだろうと思うのは、万葉うたいびとの夢物語であろうか。

今後の私にできること。

それは歌を正しく読み解き、1首でも多くその歴史風土の素晴らしさを万葉歌に込めて歌っていく事なのかもしれない。

歌を読み解く。

それは、国文学のみ、考古学のみ、民俗学のみ、史料学のみ、というものでなく、あらゆる角度から形づくったいい塩梅(あんばい)でありたいと思う。

まだまだ青い。

毎週楽しみにしている千田稔先生の連載、古代史の舞台『飛鳥を歩く』で取り上げられたのは、「忍坂の山」。

円錐形をした忍坂山が、古代においてカンナビの山であり、その麓にある陵墓、舒明天皇はご存知の通り息長氏の系譜でここ忍坂が息長氏の大和の拠点であったと書き記されている。

過日の桜井市夏季大学において、奇しくもこの「忍坂の山」の万葉歌を皆さんと共に原文を詳しく読んでいきながら

「~挽歌~忍坂の山」として皆さんに鵜飼の様子を再現して頂きながら歌わせて頂いた。

以下読み下し文。

隠口(こもりく)の 泊瀬の川の

上つ瀬に 鵜を八つ潜(かづ)け 下つ瀬に 鵜を八つ潜け

上つ瀬の 鮎を食はしめ 下つ瀬の 鮎を食はしめ

麗くはし妹に 鮎を惜しみ 投ぐるさの 遠ざかり居て

思ふ空 安けなくに

嘆く空 安けなくに

衣こそば それ破れぬれば 縫ひつつも またも合ふといへ

玉こそは 緒の絶えぬれば 括(くく)りつつ またも合ふといへ

またも 逢はぬものは 妻にしありけり(巻13-3330)

隠口の 泊瀬の山 青幡の 忍坂の山は

走り出の 宜しき山の

出で立ちの 妙(くは)しき山ぞ

あたらしき 山の 荒れまく惜しも(巻13-3331)

高山と 海こそは 山ながら かくも現(うつ)しく 海ながら

然(しか)真(まさ)ならめ 人は 花ものそ うつせみの世人(巻13-3332)

千田先生もその荒れまく惜しもの姿を新聞にも書いていらっしゃるように、残念ながら宅地開発が進み古代とは意を若干異にした歌の通りとなってしまった上、中世~近世にかけて山城が設けられたことから、登山道まで作られその案内板まであるのは痛々しい限りである。

地元の方々とも幾度となく、この忍坂の山については議論を重ねてきた私。

万葉歌を歌うということは、その風土を知らねばならない。

現代を知った上で、心は極力古代に戻さねば万葉歌は成立しないのである。

この度の夏季大学の会場へも、万葉の歴史風土を守り語り継ぐ活動をしていらっしゃる方々が遠方各地より足を運んで下さったのは、万葉うたいびと冥利に尽きる。

忍阪に限らず全国の万葉故地に暮らす方々が、、そしてそこを訪れる人々が、一人でも多く古代を知り歴史に寄り添った上で、今を守り繋いでいければどんなに素晴らしいことだろうと思うのは、万葉うたいびとの夢物語であろうか。

今後の私にできること。

それは歌を正しく読み解き、1首でも多くその歴史風土の素晴らしさを万葉歌に込めて歌っていく事なのかもしれない。

歌を読み解く。

それは、国文学のみ、考古学のみ、民俗学のみ、史料学のみ、というものでなく、あらゆる角度から形づくったいい塩梅(あんばい)でありたいと思う。

まだまだ青い。

ますますのご活躍を期待しております。

いつもありがとうございます。

万葉歌を歌っていらっしゃる方は多くいらっしゃいますが、奈良大卒業生だからこそできる「形」を今後も模索していこうと思っております。ありがとうございます。

確かに、北西面の宅地開発や橋脚のある道路は、残念ながら秀麗な山の形を変えてしまっています。

一方、営々と山の下草を刈り、雑木を切り出しそれを燃料の炭などにしてきた先人達の生活と共に守られてきた山でもあります。

しかし、山の麓は、竹林が蔓延り、その勢いは頂上を狙い、田畑は休耕地が増え、耕作地としての役目を終えようとしています。こちらも「荒れ」が目立ってきています。

今は、かろうじて景観を守ろうとする人々の力で、保たれていますが・・・いつまで続けられるのか・・・。

杉の木ばかりを植えると土石流に絶えられない山になります。雑木の落葉樹との組み合わせで山は残ります。

既に植えられた大きな木を切り出すのに費用がかかるため放置され、また間引きや剪定をせずにそのままの状態が続くと立ち枯れなどが進み、ますます「荒れ」た状態となります。

里道を確保し、山の保全をするという・・・つまり人の手が入ることで、山は「ありのままの姿」で在るのですが・・・。

難しい課題です。

「荒れ」を防ぐ英知と労力が欠かせません。

いつもありがとうございます。

地元にお暮らしの皆様のご苦労が手にとるようです。

三輪の歌にあるように、山は人の守る山。

どう守っていくべきか、土着の方々のみならず広く考えていけるといいですね。

未来へと伝え続けていってほしい大切な山ですものね。