万葉歌で綴った「大伯皇女の嘆き~斎王として 姉として~」を終えて。

昨夜はさすがにバタンキュー。

一夜明けた今日。

心地よい疲れの身体もろとも引きづりながら帰った万葉衣裳のスーツケースの整理からはじめた。

そういえば、着替えもそこそこに気がついたらスーツケースに入ってたような、、、。記憶が定かでない。

そう思いながら恐る恐る開いてみたら、万葉装束が綺麗に畳んでいれてあった。

そうだ。リハから本番の着替までお手伝い下さった方だ。

名張読書会のメンバーで地元にお住まいの着付けの先生がやって下さったのだ。

深い心遣いを持ち帰った私。ただただ感謝。

さて、今回の歌物語への新たな挑戦。

皆様からは終了後温かいお言葉を頂けたのは本当に何より嬉しくありがたい。

御礼申し上げます。ありがとうございました。

今回は上野誠先生と初めてご一緒させて頂く機会に恵まれたのは、一重に奈良大パワーのおかげであり、名張が結んでくれたご縁だったと深く感謝しております。

また先生ご自身の講演の中で、思いがけず中濱先生共々舞台に上がらせて頂けたのは恐縮で、何より先生の深いご配慮ありきと重ねて御礼申し上げます。

万葉うたいびととしては、次回へのステップアップに向けて、色々な課題も見えた今回のステージ。

また今日から新たな取り組みに向けてスタートです。

歌物語形式でお届けした「大伯皇女の嘆き~斎王として 姉として~」

語りはあくまで史実に基づいた内容で、万葉集の題詞や日本書紀、懐風藻の記述も時折原文そのままを引用して古語の美しさもそのままに感じて頂く事ができたように思っております。

創造はいらないと先日ブログに書きましたが、上野先生の講演の中でこうした言葉がありました。

文学的創造。

そう。これだ。

本人の作り話でなく、この「文学的創造」こそが私の万葉歌の現代語訳の部分なのかもしれない。

語りだけでなく今回は映像にもこだわってみました。

そこに一番気がついて下さったのが、上野先生でしたね。

ありがたいことです。

現地現物にこだわりぬいた今の私らしい作品ができました。

最後のエンドロールには、今回携わって下さった皆様のお名前を入れさせて頂いたのですが、それ意外の方々にも本当にお力添えを頂いたなあと終わって一夜明けた今、つくづく感じております。

名張歴史読書会の皆様、そしてご学友のご縁で全面的にご尽力頂いた竹中さん、奈良大関係者の皆様、全国万葉協会さん、映像、万葉装束、万葉アクセサリー。更にデジタルイラストで、天紙風筆の歌で雲の鳥を描いてくれたのは20代の若きホープ。美術の先生でした。またこの歌で、10代の若きモデルに登場してもらったのは、歌のままに黄葉(もみぢ)の錦織りなしていた昨秋です。

私のお習字の先生も力を貸して下さって、大津皇子の懐風藻の漢詩を毛筆で描いて下さり、深みを添えて下さいました。

さしば(顔を隠す道具)は、古代衣裳の第一人者、山口千代子先生のところで作って頂きました。

音の世界では、プロシンガーの森智彦氏、そしてプロピアニスト吉田幸生氏、両氏には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。

そして何より、昨日足をお運び下さった会場の皆様、本当にありがとうございました。

こうして思い返しても、つくづくと沢山の人たちにお力添え頂いたおかげで務め上げる事ができたステージだったと深く感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

深謝。

(「名張の山を」を歌う)

(いよいよ歌物語)

(暁露(あかときつゆ)の歌の場面。古語の美しさを引き立てるべくこだわりぬいた映像、お楽しみいただけましたでしょうか)

(磐余の池を映像で復元。上野先生が、ズバリ堤の上から見た景色を再現した映像と指摘して下さったのが何より嬉しい~!)

(大津皇子が見た西に沈む太陽。舞台ではぼんやりとその外核を映像で表しました。文献から得た考察によると漢詩に織り込まれた深い意味。古代において太陽は皇位の象徴ともみなされていたという。そうすると昨日会場にお越し頂いた方は、ここでよりおわかりいただけたかと。夕日と太陽との言の葉の違いにも今回は歌の歌詞の中でこだわってみました)

(「何しか来けむ」の場面。何しか来けむ、何しか来けむ」と繰り返した大伯皇女でした)

(二上山の映像は見る人の心を震わせてくれました)

(そして夏見廃寺)

最後は夏見廃寺にある犬養孝先生揮毫による万葉歌碑で。自分で撮った写真です。犬養先生に届いたかしら。

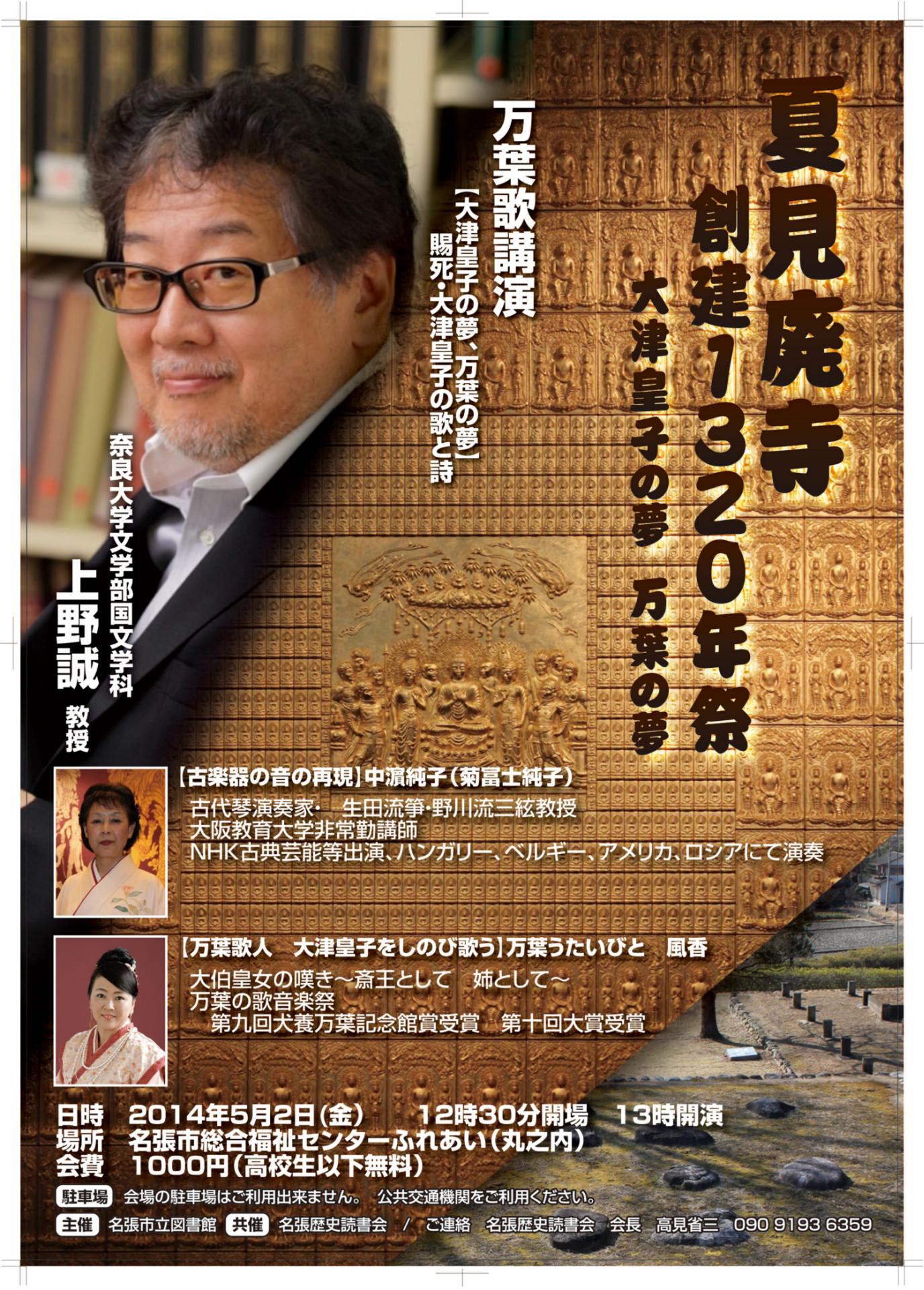

我が奈良大学、文学部教授、今や万葉学者の第一人者、上野誠先生による「大津皇子の夢、万葉の夢」講演会。

皆様、ありがとうございました!

追伸

主催者サイドの名張歴史読書会の会長さんはじめ皆さんから、DVD化はいつですか。と温かいお言葉を頂きました。

いつか形にしたいと思っておりますので、今しばらくお待ち下さいませ。