12月29日

わたしたちの研究室ではアファンの森で調査をしていますが、その責任者であるニコルさんは私たちの活動をたいへんよろこんでくれています。先日「Ko-e」という英和文で構成されている雑誌に以下のような文章をのせてくれました。全体としては日本の国立公園の体制をなげいたものですが、その末尾に私たちのことを書いています。あえて和文を略しますので自分で読み取ってください。

I am almost totally frustrated with Japanese bureaucrats and politicians, but give the young people the chance, and encourage them, and then many will shine through. Professor "Taka" Takatsuki, a good friend whom I met first when he was doing field research on deer about twenty years ago , and who now brings his students from Azabu University to do fieldwork in our woods, taught me a phrase which I like: it is "Ichigu o terasu", which means to shine light in a dark corner. With many lanterns, the whole room becomes bright. In Japan we need enlightenment, we must try to fo on increasing the number of small sources of light, one person, one idea at a time.

from "Ko-e" No.21, Sep/Oct, 2012.

12月5日

長野県のアファンの森にセットしていた自動撮影カメラのデータ回収に行って来ました。いくつか紹介します。

タヌキのため糞場をみつけたので、その前にカメラをおいていたら、排糞のようすがとれました。カメラは時刻だけでなく気温なども記録してくれます。

ノウサギも写っていました。ノウサギは極端に数の減った動物で、アファンでも足跡さえあまりみません。

夜行性のものが多いため夜間に撮影されることが多く、写真はモノクロで写ります。これは珍しく明るいときに写ったリスです。ときどき見かけますが写真に撮影されたのは初めてです。

これはオマケで、自動撮影ではありません。歩いていたらミソサザイが薮にとまりました。コンパクトデジカメしたもっていなかったので、最大限の望遠にして撮ったらなんとかうつっていました。

11月12日

11月12日にモンゴルからチムデーさんが訪日しました。WWFモンゴルの職員でサイガというガゼルの一種の保全活動をしていますが、食性分析の技術修得のために研究室を訪問しました。半月あまり滞在します。

高槻、チムデーさん、政岡学長

11月2-4日

4年生の鏡内君は宮城県の牡鹿半島にシカの調査に行って来ました。牡鹿半島ではこの数年、シカが急速に増加し、被害問題が出るようになりました。卒業生の瀧口君がこの集団について調査し、遺伝学的には金華山とも五葉山とも違うこと、体の大きさは五葉山のシカと金華山のシカの中間であることなどを明らかにしてくれました。宮城県は800頭ものシカを駆除していますが、拡大は阻止できていません。半島の付け根の東側には石巻、東側には女川の市街があり、その北側は穀倉地帯です。「まさか半島から出ることはあるまい」と思われていたのですが、2、3年前から「どうも出てしまったらしい」と言われるようになりました。地元の林業関係者によると追波(おっぱ)川の南側の硯上山にはいるということでした。

そこでこのあたりを中心に「北限の確認」と群落への影響について注目した調査をすることにしました。最初に硯上山の西側にある上品山牧場に行きました。歩いて5分もしないうちに新鮮なシカの糞がみつかりました。そこでさらに北の追波川のむこう側に行ってみました。ひとつだけですが、シカの糞を確認でき、追波を越えていることがわかりました。

牡鹿半島は北東部だけですが調べました。多くの場所は糞があり、植物も強い影響を受けて金華山の林のように林床が貧弱になっています。女川原発のある寄磯崎は2年前にはいないと判断しましたが、今回は糞がありました(ただし植物への影響はほとんどない)。

そこから海岸線を北上していきましたが、女川の東側にも、北側にも糞はありました。ただ、植物への影響は急に弱くなり、女川の近くでは低木に食痕がありますが、雄勝では糞もまったくみられず、ここまでは来ていないと判断しました。このあたりではスズタケも順調に育っているし、金華山では見ることのない、マサキ、タブノキ、ヤブツバキ、ヤブコウジなどの常緑広葉樹、シラキ、オオバクロモジなどの落葉広葉樹、センニンゾウ、イナカギク、ヤブレガサ、オクモミジハグマ、センダイトウヒレンなどが生育しています。それらの植物が「シカはまだ入っていないよ」と教えてくれているような気持ちになりました。改めて金華山の特殊性を認識しました。

10月26日

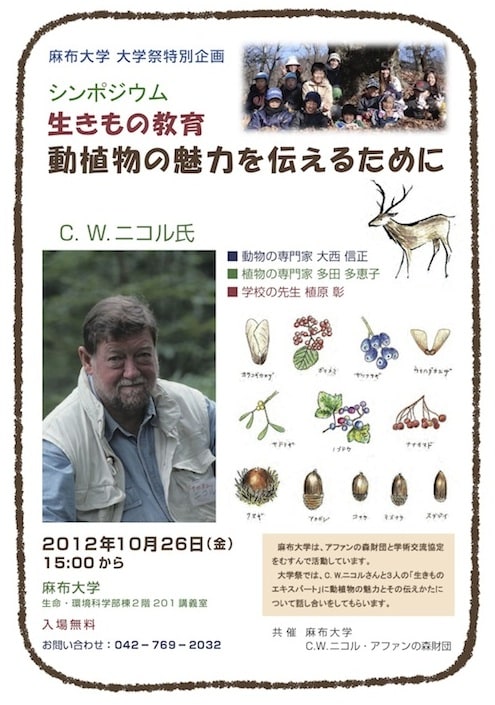

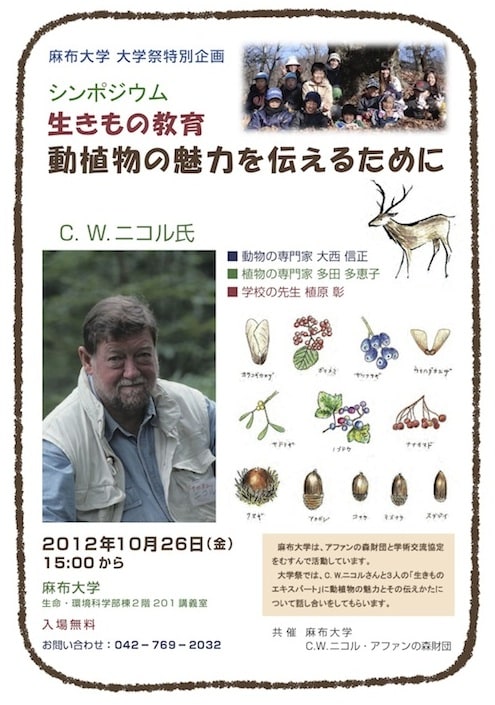

大学祭でのシンポジウムを開催します。学術協定をむすんでいる「アファンの森財団」との共催でおこなうシンポジウムはこれで3回目となります。今年は「生きもの教育:動植物の魅力を伝えるために」と題して以下の3人の方々からお話を聞き、ニコルさんにご自分の考えを聞かせてもらいます。

大西信正:シカのことを実によく知る人で、シカだけでなく動物のことを教えることについて話を聞きます。

多田多恵子:植物のくらしについて魅力的な本をいくつも出しておられます。植物をよく観察することの楽しさを聞きます。

植原 彰:山梨の小学校の先生で乙女高原の自然を守り、次世代に伝える活動をしておられます。その活動の話を聞きます。

動植物を調べることは大切ですがそれを専門用語を使って学会で発表するだけでは多くの人に伝わりません。一方で、「こむつかしいことを言うから子供が自然離れになる。自然は感じればよい」という主張もあります。私たちは動植物を科学的に調べることこそが深い感動をもたらすと考え、それをわかりやすく伝えたいと思っています。そうしたことを考えるシンポジウムにしたいと考えています。

10月25日

獣医学科の先生にある動物園でキリンが死んだので検査をしてほしいという連絡があったそうです。解剖の人手が欲しいということだったのででかけました。トラックからおろされたキリンはクレーンにつるされて解剖室に入れられ、そこから解体が始まりました。シカの解剖はたくさん経験がありますが、けた違いに大きく、作業もたいへんです。しかしさすがに獣医学科の院生はてきぱきと処理をしていました。いろいろ勉強になりました。

10月9-14日

マレーシアに行って来ました。かつて指導したアイムサさんがノッチンガムの准教授になり、マレー半島のアジアゾウの研究をしているので、食性でお手伝いすることになりました。大学院の山本さんが挑戦します。今回は分析方法の調整などに行ったので野外調査はしませんでしたが、山本さんは残ってがんばることになりました。

左から高槻、サンパス(スリランカ)、イーピン(ノッチンガム大学)、山本、山田、アイムサ

検鏡する山本さん

食堂で:山田さん、高槻、山本さん。安くておいしい。

9月20-23日

麻布大学で日本哺乳類学会2012年度大会が開催され、野生動物学研究室がお世話をしました。オレンジ色のおそろいのTシャツを着てスタッフとして運営にあたりました。多くの参加者から「学生さんの働きがよかった」「楽しかった」とよろこんでもらえました。

8月29日から31日まで

岩手県のシカについて調査していますが、生息地の状態や生息状況を調べるために大船渡、遠野一帯を訪問しました。

高槻が頻繁に調査していた1990年前後には五葉山のある大船渡にはシカが多く、周辺では低密度で、雪の多い遠野やその北や西にはシカはほとんどいませんでした。しかし2000年くらいからは分布が拡大し、農林業被害も拡大してきました。今回確認できたのは1)保護区で重要な食物であったミヤコザサが草丈が低くなった、2)保護区ではヒキオコシ、カリガネソウなどシカの食べない植物が増えている、3)保護区周辺ではかつてよりはるかに痕跡が多くなり、群落への影響も非常に強い、4)かつてシカのいなかった遠野盆地でもシカの痕跡が多く、とくに牧場はよく利用されていた、5)多雪地に生育するチシマザサ地帯でもムシカリ、ヤマアジサイなどにシカの食痕が認められた。

これは五葉山ふもとでかつてはミヤコザサが50cmくらいあった場所ですが、いまでは20cmくらいになっており、シカの影響の強さが示されていました。

大窪牧場でみかけたシカ。シカはわりあいよく見かけました。

ところがシカの糞がみつかりません。糞虫の分解がすごいのだと思います。

遠野盆地の田圃は実に美しいです。

遠野盆地の北東にある山にはブナ林が残っており、下にはチシマザサが生育しているので、多雪地であることがわかります。ところがここでもシカの痕跡がよく見られ、驚きました。

8月8日から18日までモンゴルで調査をしました。今年は学生ぬきで、帯広畜産大学の佐藤雅俊氏と2人の調査行でした。北部のボルガンというところで、森林ステップとよばれる森林と草原の混じり合った植生帯に属す場所です。放牧の群落への影響を調べ、たいへんよいデータがとれました。

モンゴルらしい景色

ヒエンソウ群落

ウスユキソウ群落。<エーデルワイス>です。まるで雑草のようにたくさんさいていました。

草原の群落調査をしているとよく家畜が「何をしているの?」といいたげに近づいてきました。

アポロチョウがマツムシソウに来ているところ。こういうところで調査ができるなんて、やあ極楽、極楽。

左から高槻、通訳のジャガさん、佐藤さん。遠くまではっきり見えるのがモンゴルらしい。

7月3,4日 アファンの森

4年生の佐野さんは森林管理の違いとネズミの関係を、池田さんは「分解者」を調べています。分解者とは糞を分解する糞虫と死体を分解するシデムシなどの仲間です。いずれも「鼻つまみ者」です。これまで分解者をあまり見たことがなかったのですが、調べてみたら「いるわ、いるわ」驚きました。こうした昆虫たちが森の機能の重要な部分をになっていることが示せそうです。

ネズミ用のシャーマントラップを確認する佐野さん

分解を観察するためのマウスの死体。すぐに分解されてしまいました。

クロシデムシ

ヨツボシモンシデムシ

調査が終わってイヌとたわむれる佐野さんと池田さん

6月28日 町田里山

修士2年の八木さんがカエルを調べている町田市の里山に行きました。今回は田圃の畦から林縁を経て林内にいたるベルトをとって植物がどう推移するかのデータをとりました。

谷津田のようす

記録のようす

6月16,17日 アファンの森。

3年生と高槻

笹尾さん(左)はテンナンショウの計測をしました。

落合さんは記録係でしたが、コミスジ(蝶)が手に泊まってよろこんでいました。

6月10日 乙女高原で訪花昆虫の調査をはじめた加古さんをアドバイスするために同行しました。1ヶ月で季節が変化し、ミツバツチグリは終わっていました。多かったのはウマノアシガタで、林ではミヤマザクラに虫が来ていました。

先月設置したシカ排除柵は順調のようです。林の緑はこのくらいです。

ミヤマザクラ。よい香りがし、昆虫が来ていました。

シカはあまり多くないようですが、群落のようすからすると、影響はかなり出ています。ミズナラ林の林床は貧弱で、ところによりマルバダケブキが目立っています。

シロバナノヘビイチゴ

サンリンソウ

虫をみつける加古さんの眼もだいぶ鋭くなってきたようです。

調査が終わって記念撮影

6月1日 私も1章を分担した「野生動物管理」(文英堂)という本が出ました。

5月26,27日 八ヶ岳に行きました。目的は2つあって、ひとつは地元の八ヶ岳自然クラブがおこなっているフクロウの巣箱に残った小骨をもらいうけること、もうひとつはヤマネの巣箱かけです。フクロウのほうは、サンプルを受け取るだけでなく、巣箱の場所をみせてもらいました。すばらしい新緑の中で植物の観察をしながら楽しくできました。ヤマネの巣箱かけも順調で、以前のようによく利用してくれることを期待しました。

フクロウの巣箱

フクロウの巣箱

新緑の中を歩く学生

クラブのお二人と記念撮影

ヤマネの巣箱

キバナノコマノツメとタチツボスミレ

サクラソウ

ヒメイチゲ

サクラスミレ

サクラソウとニリンソウ

サクラソウとニリンソウ

シカの角を拾った

わたしたちの研究室ではアファンの森で調査をしていますが、その責任者であるニコルさんは私たちの活動をたいへんよろこんでくれています。先日「Ko-e」という英和文で構成されている雑誌に以下のような文章をのせてくれました。全体としては日本の国立公園の体制をなげいたものですが、その末尾に私たちのことを書いています。あえて和文を略しますので自分で読み取ってください。

I am almost totally frustrated with Japanese bureaucrats and politicians, but give the young people the chance, and encourage them, and then many will shine through. Professor "Taka" Takatsuki, a good friend whom I met first when he was doing field research on deer about twenty years ago , and who now brings his students from Azabu University to do fieldwork in our woods, taught me a phrase which I like: it is "Ichigu o terasu", which means to shine light in a dark corner. With many lanterns, the whole room becomes bright. In Japan we need enlightenment, we must try to fo on increasing the number of small sources of light, one person, one idea at a time.

from "Ko-e" No.21, Sep/Oct, 2012.

12月5日

長野県のアファンの森にセットしていた自動撮影カメラのデータ回収に行って来ました。いくつか紹介します。

タヌキのため糞場をみつけたので、その前にカメラをおいていたら、排糞のようすがとれました。カメラは時刻だけでなく気温なども記録してくれます。

ノウサギも写っていました。ノウサギは極端に数の減った動物で、アファンでも足跡さえあまりみません。

夜行性のものが多いため夜間に撮影されることが多く、写真はモノクロで写ります。これは珍しく明るいときに写ったリスです。ときどき見かけますが写真に撮影されたのは初めてです。

これはオマケで、自動撮影ではありません。歩いていたらミソサザイが薮にとまりました。コンパクトデジカメしたもっていなかったので、最大限の望遠にして撮ったらなんとかうつっていました。

11月12日

11月12日にモンゴルからチムデーさんが訪日しました。WWFモンゴルの職員でサイガというガゼルの一種の保全活動をしていますが、食性分析の技術修得のために研究室を訪問しました。半月あまり滞在します。

高槻、チムデーさん、政岡学長

11月2-4日

4年生の鏡内君は宮城県の牡鹿半島にシカの調査に行って来ました。牡鹿半島ではこの数年、シカが急速に増加し、被害問題が出るようになりました。卒業生の瀧口君がこの集団について調査し、遺伝学的には金華山とも五葉山とも違うこと、体の大きさは五葉山のシカと金華山のシカの中間であることなどを明らかにしてくれました。宮城県は800頭ものシカを駆除していますが、拡大は阻止できていません。半島の付け根の東側には石巻、東側には女川の市街があり、その北側は穀倉地帯です。「まさか半島から出ることはあるまい」と思われていたのですが、2、3年前から「どうも出てしまったらしい」と言われるようになりました。地元の林業関係者によると追波(おっぱ)川の南側の硯上山にはいるということでした。

そこでこのあたりを中心に「北限の確認」と群落への影響について注目した調査をすることにしました。最初に硯上山の西側にある上品山牧場に行きました。歩いて5分もしないうちに新鮮なシカの糞がみつかりました。そこでさらに北の追波川のむこう側に行ってみました。ひとつだけですが、シカの糞を確認でき、追波を越えていることがわかりました。

牡鹿半島は北東部だけですが調べました。多くの場所は糞があり、植物も強い影響を受けて金華山の林のように林床が貧弱になっています。女川原発のある寄磯崎は2年前にはいないと判断しましたが、今回は糞がありました(ただし植物への影響はほとんどない)。

そこから海岸線を北上していきましたが、女川の東側にも、北側にも糞はありました。ただ、植物への影響は急に弱くなり、女川の近くでは低木に食痕がありますが、雄勝では糞もまったくみられず、ここまでは来ていないと判断しました。このあたりではスズタケも順調に育っているし、金華山では見ることのない、マサキ、タブノキ、ヤブツバキ、ヤブコウジなどの常緑広葉樹、シラキ、オオバクロモジなどの落葉広葉樹、センニンゾウ、イナカギク、ヤブレガサ、オクモミジハグマ、センダイトウヒレンなどが生育しています。それらの植物が「シカはまだ入っていないよ」と教えてくれているような気持ちになりました。改めて金華山の特殊性を認識しました。

10月26日

大学祭でのシンポジウムを開催します。学術協定をむすんでいる「アファンの森財団」との共催でおこなうシンポジウムはこれで3回目となります。今年は「生きもの教育:動植物の魅力を伝えるために」と題して以下の3人の方々からお話を聞き、ニコルさんにご自分の考えを聞かせてもらいます。

大西信正:シカのことを実によく知る人で、シカだけでなく動物のことを教えることについて話を聞きます。

多田多恵子:植物のくらしについて魅力的な本をいくつも出しておられます。植物をよく観察することの楽しさを聞きます。

植原 彰:山梨の小学校の先生で乙女高原の自然を守り、次世代に伝える活動をしておられます。その活動の話を聞きます。

動植物を調べることは大切ですがそれを専門用語を使って学会で発表するだけでは多くの人に伝わりません。一方で、「こむつかしいことを言うから子供が自然離れになる。自然は感じればよい」という主張もあります。私たちは動植物を科学的に調べることこそが深い感動をもたらすと考え、それをわかりやすく伝えたいと思っています。そうしたことを考えるシンポジウムにしたいと考えています。

10月25日

獣医学科の先生にある動物園でキリンが死んだので検査をしてほしいという連絡があったそうです。解剖の人手が欲しいということだったのででかけました。トラックからおろされたキリンはクレーンにつるされて解剖室に入れられ、そこから解体が始まりました。シカの解剖はたくさん経験がありますが、けた違いに大きく、作業もたいへんです。しかしさすがに獣医学科の院生はてきぱきと処理をしていました。いろいろ勉強になりました。

10月9-14日

マレーシアに行って来ました。かつて指導したアイムサさんがノッチンガムの准教授になり、マレー半島のアジアゾウの研究をしているので、食性でお手伝いすることになりました。大学院の山本さんが挑戦します。今回は分析方法の調整などに行ったので野外調査はしませんでしたが、山本さんは残ってがんばることになりました。

左から高槻、サンパス(スリランカ)、イーピン(ノッチンガム大学)、山本、山田、アイムサ

検鏡する山本さん

食堂で:山田さん、高槻、山本さん。安くておいしい。

9月20-23日

麻布大学で日本哺乳類学会2012年度大会が開催され、野生動物学研究室がお世話をしました。オレンジ色のおそろいのTシャツを着てスタッフとして運営にあたりました。多くの参加者から「学生さんの働きがよかった」「楽しかった」とよろこんでもらえました。

8月29日から31日まで

岩手県のシカについて調査していますが、生息地の状態や生息状況を調べるために大船渡、遠野一帯を訪問しました。

高槻が頻繁に調査していた1990年前後には五葉山のある大船渡にはシカが多く、周辺では低密度で、雪の多い遠野やその北や西にはシカはほとんどいませんでした。しかし2000年くらいからは分布が拡大し、農林業被害も拡大してきました。今回確認できたのは1)保護区で重要な食物であったミヤコザサが草丈が低くなった、2)保護区ではヒキオコシ、カリガネソウなどシカの食べない植物が増えている、3)保護区周辺ではかつてよりはるかに痕跡が多くなり、群落への影響も非常に強い、4)かつてシカのいなかった遠野盆地でもシカの痕跡が多く、とくに牧場はよく利用されていた、5)多雪地に生育するチシマザサ地帯でもムシカリ、ヤマアジサイなどにシカの食痕が認められた。

これは五葉山ふもとでかつてはミヤコザサが50cmくらいあった場所ですが、いまでは20cmくらいになっており、シカの影響の強さが示されていました。

大窪牧場でみかけたシカ。シカはわりあいよく見かけました。

ところがシカの糞がみつかりません。糞虫の分解がすごいのだと思います。

遠野盆地の田圃は実に美しいです。

遠野盆地の北東にある山にはブナ林が残っており、下にはチシマザサが生育しているので、多雪地であることがわかります。ところがここでもシカの痕跡がよく見られ、驚きました。

8月8日から18日までモンゴルで調査をしました。今年は学生ぬきで、帯広畜産大学の佐藤雅俊氏と2人の調査行でした。北部のボルガンというところで、森林ステップとよばれる森林と草原の混じり合った植生帯に属す場所です。放牧の群落への影響を調べ、たいへんよいデータがとれました。

モンゴルらしい景色

ヒエンソウ群落

ウスユキソウ群落。<エーデルワイス>です。まるで雑草のようにたくさんさいていました。

草原の群落調査をしているとよく家畜が「何をしているの?」といいたげに近づいてきました。

アポロチョウがマツムシソウに来ているところ。こういうところで調査ができるなんて、やあ極楽、極楽。

左から高槻、通訳のジャガさん、佐藤さん。遠くまではっきり見えるのがモンゴルらしい。

7月3,4日 アファンの森

4年生の佐野さんは森林管理の違いとネズミの関係を、池田さんは「分解者」を調べています。分解者とは糞を分解する糞虫と死体を分解するシデムシなどの仲間です。いずれも「鼻つまみ者」です。これまで分解者をあまり見たことがなかったのですが、調べてみたら「いるわ、いるわ」驚きました。こうした昆虫たちが森の機能の重要な部分をになっていることが示せそうです。

ネズミ用のシャーマントラップを確認する佐野さん

分解を観察するためのマウスの死体。すぐに分解されてしまいました。

クロシデムシ

ヨツボシモンシデムシ

調査が終わってイヌとたわむれる佐野さんと池田さん

6月28日 町田里山

修士2年の八木さんがカエルを調べている町田市の里山に行きました。今回は田圃の畦から林縁を経て林内にいたるベルトをとって植物がどう推移するかのデータをとりました。

谷津田のようす

記録のようす

6月16,17日 アファンの森。

3年生と高槻

笹尾さん(左)はテンナンショウの計測をしました。

落合さんは記録係でしたが、コミスジ(蝶)が手に泊まってよろこんでいました。

6月10日 乙女高原で訪花昆虫の調査をはじめた加古さんをアドバイスするために同行しました。1ヶ月で季節が変化し、ミツバツチグリは終わっていました。多かったのはウマノアシガタで、林ではミヤマザクラに虫が来ていました。

先月設置したシカ排除柵は順調のようです。林の緑はこのくらいです。

ミヤマザクラ。よい香りがし、昆虫が来ていました。

シカはあまり多くないようですが、群落のようすからすると、影響はかなり出ています。ミズナラ林の林床は貧弱で、ところによりマルバダケブキが目立っています。

シロバナノヘビイチゴ

サンリンソウ

虫をみつける加古さんの眼もだいぶ鋭くなってきたようです。

調査が終わって記念撮影

6月1日 私も1章を分担した「野生動物管理」(文英堂)という本が出ました。

5月26,27日 八ヶ岳に行きました。目的は2つあって、ひとつは地元の八ヶ岳自然クラブがおこなっているフクロウの巣箱に残った小骨をもらいうけること、もうひとつはヤマネの巣箱かけです。フクロウのほうは、サンプルを受け取るだけでなく、巣箱の場所をみせてもらいました。すばらしい新緑の中で植物の観察をしながら楽しくできました。ヤマネの巣箱かけも順調で、以前のようによく利用してくれることを期待しました。

フクロウの巣箱

フクロウの巣箱

新緑の中を歩く学生

クラブのお二人と記念撮影

ヤマネの巣箱

キバナノコマノツメとタチツボスミレ

サクラソウ

ヒメイチゲ

サクラスミレ

サクラソウとニリンソウ

サクラソウとニリンソウ

シカの角を拾った

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます