森下賢一氏の「偉人の残念な息子たち」(朝日文庫)という本を手にした。

とても面白い。

ヘミングウェイの息子は性転換したとか、エジソンの息子は父親の名を使った詐欺の常連だったとか、チャーチルの息子は酒乱で死んだ(ちなみに娘はハリウッド女優でフレッド・アステアと共演したがやはり酒乱だった)など、興味深いエピソードを紹介している。

その中でも、アル・カポネの息子ソニーについての記述も面白い。

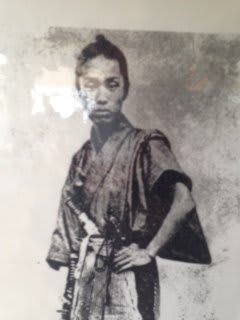

アル・カポネは知らぬ人がいないほど有名なアメリカ禁酒法時代のギャングである。

カポネの指示により殺害された人間の数は400人にも上るといわれる。

残虐なギャングであったが、ギャングにしては陽気な性格、マスコミを情報操作したこともあり、大衆に人気があった。

1931年に逮捕されアルカトラズの刑務所に収容されたが、1940年の大統領選挙の際には、アル・カポネと書かれた無効票が記録的な数に上ったという。

カポネの息子がソニーだ。

カポネが長く逮捕されず栄華を誇っていたら、その後のソニーの生活はどうなっていたか分からない。

しかしカポネは梅毒で頭がおかしくなりながら、1947年に死んだ。

そのとき、ソニーはマイアミ大学で経営学を学んでいた。

実はマイアミ大学の入学前はノートルダム大学に偽名で入学していたが、カポネの息子だとばれて退学させれれていた。

1940年代、ソニーはマフィアの組織から仕事の手伝いをしないかと、打診されたそうだ。母親の反対もあり、ソニーは打診を蹴った。

大学を卒業後、中古車販売のセールスマンになったが、その販売店の社長は中古車のメーターを改ざんして売るようなインチキ商売をしていた。

ソニーはこのインチキに反対し、退職。

その後、母親とレストランを始めるが、給仕頭の仕事はシャイなソニーには無理で、レストランも廃業。

次はフロリダでタイヤ倉庫に務めるが、その給料では妻と四人の子供を養うことはできず、妻子に見切りをつけられ、離婚されてしまう。

その後は、妻子への養育費を捻出するため、昼夜を問わず働いたという。

テレビ映画「アンタッチャブル」が企画されたとき、ソニーは裁判を起こして反対したが、敗訴した。

1965年にはソニーは新聞ネタとなる。

アスピリンと懐中電灯の電池を盗んで逮捕されたのだ。

盗んだ金額は3ドル50セントだった。

この事件から9か月後、ソニーはアルバート・フランシスと改名し、2004年に死んだ。

ギャングとはいえ、あまりに派手な人生を送った父親とは違い、3ドル50セントを盗んで逮捕されるという、あまりにもぱっとしない人生だった。

偉大と呼ぶのは違うが、「大物」だった父親の影で地道に生きたソニーだが、父親がアル・カポネでなかったら、ソニーの人生は変わっていたのだろうか。

日本は七光りに甘いところがあり、首相の孫などというしがらみや重圧を感じさせないあっけらかんとしたタレントもいるが、少なくともそんな「大物」が父親でなかった自分の幸福を思いたい。

↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

とても面白い。

ヘミングウェイの息子は性転換したとか、エジソンの息子は父親の名を使った詐欺の常連だったとか、チャーチルの息子は酒乱で死んだ(ちなみに娘はハリウッド女優でフレッド・アステアと共演したがやはり酒乱だった)など、興味深いエピソードを紹介している。

その中でも、アル・カポネの息子ソニーについての記述も面白い。

アル・カポネは知らぬ人がいないほど有名なアメリカ禁酒法時代のギャングである。

カポネの指示により殺害された人間の数は400人にも上るといわれる。

残虐なギャングであったが、ギャングにしては陽気な性格、マスコミを情報操作したこともあり、大衆に人気があった。

1931年に逮捕されアルカトラズの刑務所に収容されたが、1940年の大統領選挙の際には、アル・カポネと書かれた無効票が記録的な数に上ったという。

カポネの息子がソニーだ。

カポネが長く逮捕されず栄華を誇っていたら、その後のソニーの生活はどうなっていたか分からない。

しかしカポネは梅毒で頭がおかしくなりながら、1947年に死んだ。

そのとき、ソニーはマイアミ大学で経営学を学んでいた。

実はマイアミ大学の入学前はノートルダム大学に偽名で入学していたが、カポネの息子だとばれて退学させれれていた。

1940年代、ソニーはマフィアの組織から仕事の手伝いをしないかと、打診されたそうだ。母親の反対もあり、ソニーは打診を蹴った。

大学を卒業後、中古車販売のセールスマンになったが、その販売店の社長は中古車のメーターを改ざんして売るようなインチキ商売をしていた。

ソニーはこのインチキに反対し、退職。

その後、母親とレストランを始めるが、給仕頭の仕事はシャイなソニーには無理で、レストランも廃業。

次はフロリダでタイヤ倉庫に務めるが、その給料では妻と四人の子供を養うことはできず、妻子に見切りをつけられ、離婚されてしまう。

その後は、妻子への養育費を捻出するため、昼夜を問わず働いたという。

テレビ映画「アンタッチャブル」が企画されたとき、ソニーは裁判を起こして反対したが、敗訴した。

1965年にはソニーは新聞ネタとなる。

アスピリンと懐中電灯の電池を盗んで逮捕されたのだ。

盗んだ金額は3ドル50セントだった。

この事件から9か月後、ソニーはアルバート・フランシスと改名し、2004年に死んだ。

ギャングとはいえ、あまりに派手な人生を送った父親とは違い、3ドル50セントを盗んで逮捕されるという、あまりにもぱっとしない人生だった。

偉大と呼ぶのは違うが、「大物」だった父親の影で地道に生きたソニーだが、父親がアル・カポネでなかったら、ソニーの人生は変わっていたのだろうか。

日本は七光りに甘いところがあり、首相の孫などというしがらみや重圧を感じさせないあっけらかんとしたタレントもいるが、少なくともそんな「大物」が父親でなかった自分の幸福を思いたい。

↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村