2009年11月20日、政府は11月の月例経済報告で、デフレーションに陥ったと発表しました。3年5ヶ月ぶりのことです。最終消費の不振による企業収益と賃金の低下が直接要因であると言えるのでしょう。

わが国経済は、1985年(昭和60年)9月のプラザ合意の継続的実行(現在も実行し続けている)、1989年(平成元年)4月からの消費税の導入(3%)、1990年(平成2年)3月の「不動産融資の総量規制」、1997年(平成9年)4月の「消費税率の引上げ(3%→5%)」、2000年(平成12年)8月の「ゼロ金利政策の解除」といった一連の金融政策によって不況へと転落し、途中2回程度の一時的回復期はあったものの、いまだ脱却できないでいます。

景気回復、不況への転落防止、好況の安定的維持に必要なことは何か。一言で言えば、国民一人一人がその生涯・生存において安心感がもてる、もてているということではないでしょうか。

景気回復が磐石に進展しない要因は多々あるとは思いますが、現在の行政のあり方を前提とした体制下での最も大きな要因は歳入と歳出のアンバランスであると思います。

つまり、経済対策と称した、私はこれらの半分は議員や官僚の方便だと思っていますが、行政の無策を隠すための一次産業、二次産業への既得権化した補助金のばら撒きや公共投資、採算性を無視した公共事業の継続など、それらへの歳出が余りにも大きく、歳入不足となっているがため、有効かつ本来的に必要な景気対策が打てないことだと思います。

現在の複雑怪奇な税制下での、サラリーマンを始めとする所得弱者への増税は不況を誘引、加速します。

また、歳入不足を理由とした社会保障の縮退は、不平等、格差の拡大が顕著化し、国民に生存権への危機感を募らせる結果、国民一人一人の自己防衛策が消費活動を低迷させることとなり、これもまた不況を加速させます。

少子化も、子供たちが納税者となる近い将来における歳入不足の大きな要因となります。

少子化対策として「子供手当て」などが必要との考えが行政サイドでは趨勢となっているようですが、残念ながら的を射ていないと思います。現状において子育てに多くの費用を必要とするのは15歳以降だし、6歳までは何とでもやっていけるものです。

女性の社会進出を要因の一つとして挙げる人もいますが、不況時こそ女性の社会進出が加速します。配偶者である男性の所得の減少化、不安定化がその背景にあると思われます。

現下の不況の要因は複数のものが絡み合っており、確実な脱却策が見出せないのが実情とは思いますが、先に述べたように、

①木に竹を接ぐことを繰り返してきた税制を見直し、シンプルにするとともに、可処分所得が減少するような増税策を排除する。

②経済対策として、“みかけ”の資産価値や可処分所得が増大化するインフレ政策の実施。

③日経平均株価の引き上げ(12000~15000円程度)及び対ドル、対ユーロ為替の円安への誘導(1ドル、1ユーロ 150~200円がわが国の実力と思う。)

円高は、海外旅行や並行輸入をされる方には大いに歓迎されていますが、産業の空洞化に拍車をかけ、国内産業の衰退、職場・就業機会の喪失に繋がります。

商社が説く『安くて良いものを提供する』は、わが国の社会資本の形成・維持を弱体化させる利己主義でしかないように思われます。

④「終(つい)のとき」まで安心して生活できる社会保障制度の確立と、個人が負担する社会保険料軽減策の実施。

⑤子供の将来に心配を抱かなくて済むよう、就業の安定化を目的とした終身雇用制度奨励策の推進。

⑥就業機会、場所の増加策として、空洞化した産業の生産拠点の国内回帰(国内生産への復帰)。

⑦食料自給率80%以上の達成。

など、単純には実現できないとは思いますが、国家再生への課題として行政と企業が一致団結して取り組まなければならないことだと思います。

税も社会保障も均一化・フラット化が望まれます。

所得に掛かる税(所得税、地方税)で言えば、法人、個人の別を無くす。所得階層(レンジ)による税率を無くす。複雑かつ場当り的な減免控除をなくす。など、制度をプレーンにし、税率を一律にすることにより、所得規模通りの納税が行われるようにする。

大胆に提案するなら、所得に掛かる税そのものを廃止し、消費活動(購買)における一律課税とする。

また、社会保障制度を縮退していくと、国民の将来不安が増大し、雇用の縮小、失業率の増大化、少子化に拍車がかかることとなり、不況への悪循環となる。したがって、社会保障制度の拡充・維持に必要な歳出を最優先として計画することも必要と思います。

税制をプレーンにし、個人の税はわが国でいうところの消費税一本にし、税率は50%以上としながらも社会保障制度を十分にすることで国家再生を果たした国の例としてフランスやスエーデンを挙げることができます。

最近では、税率の均一化により経済再生を果たした国としてアメリカ(USA)を挙げることができます。その後、リーマン・ショックにより不安定な状況に陥っているのが残念です。リーマン・ショックは近代金融取引の代表格であるデリバティブの帰着であると言えるでしょう。

政治家及び官僚の方々には、現在のわが国は

(1) 経済及び社会構成面で存亡の危機に立たされていること

(2) 昭和60年代の経済モデルは最早崩壊していること

の認識を強くし、各種制度のプレーン化に向けた抜本的見直し・イノベーション(変革)の実現を期待するものです。

(こども達の将来の幸福のために)

最新の画像[もっと見る]

-

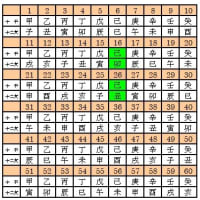

干支と人柄

2年前

干支と人柄

2年前

-

干支と人柄

2年前

干支と人柄

2年前

-

販売予約ポスター

2年前

販売予約ポスター

2年前

-

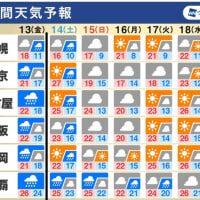

天気予報と木枯らし

2年前

天気予報と木枯らし

2年前

-

皆既月食と惑星食

2年前

皆既月食と惑星食

2年前

-

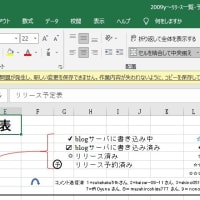

Microsoft office2019がひらかない

3年前

Microsoft office2019がひらかない

3年前

-

Microsoft office2019がひらかない

3年前

Microsoft office2019がひらかない

3年前

-

Microsoft office2019がひらかない

3年前

Microsoft office2019がひらかない

3年前

-

Microsoft office2019がひらかない

3年前

Microsoft office2019がひらかない

3年前

-

還暦とは

3年前

還暦とは

3年前