今、夏原エヰジ氏著作のコクーン -修羅の目覚め-や-蠱惑の焔- を何度目か読んでいます。悲しいかな、今や単行本を買えなく、ただひたすら文庫本の発行を待つばかりです。

書名:(1)Cocoon 修羅の目覚め〔A6判;文庫本〕

(2)Cocoon2 蠱惑の焔〔A6判;文庫本〕

(3)Cocoon3 幽世の祈り〔A6判;文庫本〕

(4)Cocoon4 宿縁の大樹〔A6判;文庫本〕

(5)Cocoon5 瑠璃の浄土〔A6判;文庫本〕

著者:夏原エヰジ

発行所:株式会社 講談社

ジャンル;文学/歴史・時代小説

初版発行日:(1)2020年8月12日 (単行本発行日;2019年8月7日)

(2)2020年11月13日 (単行本発行日;2019年11月20日)

(3)2021年2月16日 (単行本発行日;2020年2月27日)

(4) 年 月 日 (単行本発行日;2020年5月27日)

(5) 年 月 日 (単行本発行日;2020年8月26日)

著者について ―― Amazonより

夏原エヰジ氏は1991年千葉県生まれ。上智大学法学部卒業。2017年夏、突如思い立って本作を書いた。勢いで第13回小説現代長編新人賞に応募。「第13回小説現代長編新人賞奨励賞」を受賞。石川県在住。シリーズ1作目、『Cocoonー修羅の目覚めー』を2019年8月に刊行し、『Cocoon2-蠱惑の焔-』『Cocoon3-幽世の祈り-』『Cocoon4-宿縁の大樹』と順次刊行。「Cocoon5瑠璃の浄土」をもってシリーズ最終巻となる。

「修羅の目覚め」の冒頭に江戸時代の吉原の様子・引け四ッツ(吉原は特別だったようで、厳密に午後10時頃とはしていない)の様子・花魁道中の様子や“花魁を落籍(ひか)(身請け)する際には約1,000両必用だ”など記されています。

吉原(よしわら)とは、江戸幕府によって公認された遊廓です。始めは江戸日本橋近く(現在の日本橋人形町)にあり、明暦の大火後浅草寺裏の日本堤に移転しました。前者を元吉原、後者を新吉原と呼んでいました。元々は徳川家康の終焉の地、駿府(現在の静岡市葵区)城下にあった二丁町遊郭から一部が移されたのが始まりのようです。

ところで、この1,000両とは現在の貨幣価値ではどの位のものでしょうか?感覚的には約1,000万円超になるのではないかと思います。

江戸時代の庶民の生活を記した「文政年間漫録」という文献には、大工さんの収入と生活費が記録されています。

これによれば、大工さんの日当は銀5匁4分。今のお金にすると1万2,000円程度。正月、節句などの休日や、天候の理由で仕事を休む日を除くと、年間の労働日数は294日で、年収は銀1貫587匁6分。343万円ぐらいです。

(年間の労働日数が294日は今の時代少し多いような気がします。)

四畳半2間の住まいは、家賃が年間で銀120匁(約26万円、1カ月当たり約2万1,000円)。家族3人(夫婦と子ども1人)のお米代も同じぐらいで年間銀120匁。調味料代や光熱費に相当する「調味・薪炭代」の割合が高く、年間700匁(151万円)と年収の半分近くを占めていました。贅沢品や娯楽などに使えるお金は決して多くなかったと想像できます。

家賃が約26万円は少し安価いような気がします。私の感覚では80万円以上です。生活費が収入の半分近くを占めていたというのは私の感覚と同じです。つまり、収入・支出共に現在の価値観と異なっていることの現れではないかと思います。

「文政年間漫録」というこの文献に従うならば、大工さんの年収は約3,528千円程度であり、1両は1.3万円程度だということになります。

東京に於ける価値の換算

食品の食品の値段を見ると、お豆腐は1丁12文で390円ぐらい。お味噌は量によってさまざまで、12~100文(390~3250円)。江戸時代に普及したといわれるお蕎麦屋さんのお蕎麦は1杯16文(520円)。お酒はお銚子1本で12文(390円)ぐらいでした。

そんな中、鰻丼は1杯100文(3,250円)、お寿司はひとつで60文(1,950円)もするものもあり、これらは庶民にはなかなか手が出せなかったはずです。

このほか、銭湯の入浴料は5~12文(160~390円)、床屋・髪結床の利用料は30文ぐらい(1,000円程度)だったそうです。

江戸時代には歌舞伎のような娯楽もありましたが、良い席は大変高価で、銀25~35匁(5万4万円~7万5,000円)もしました。「切り落とし」と言われる狭い土間のやすい席でも1人132文(4,290円)です。

それでも人気役者のお芝居は賑わったようで、「千両役者」と呼ばれるスター俳優もいたようです。

千両役者とは文字通り、年俸1,000両を得ていた役者さんのことで、現在のお金に換算すると1億3,000万円。“1億円プレーヤー”と言われる高収入の人が江戸時代にもいたわけです。

※以上は、あくまで当時の物価や賃金データなどをもとに試算したものです。時期によっても、またどのようなデータをもとに算出するかによっても異なります。

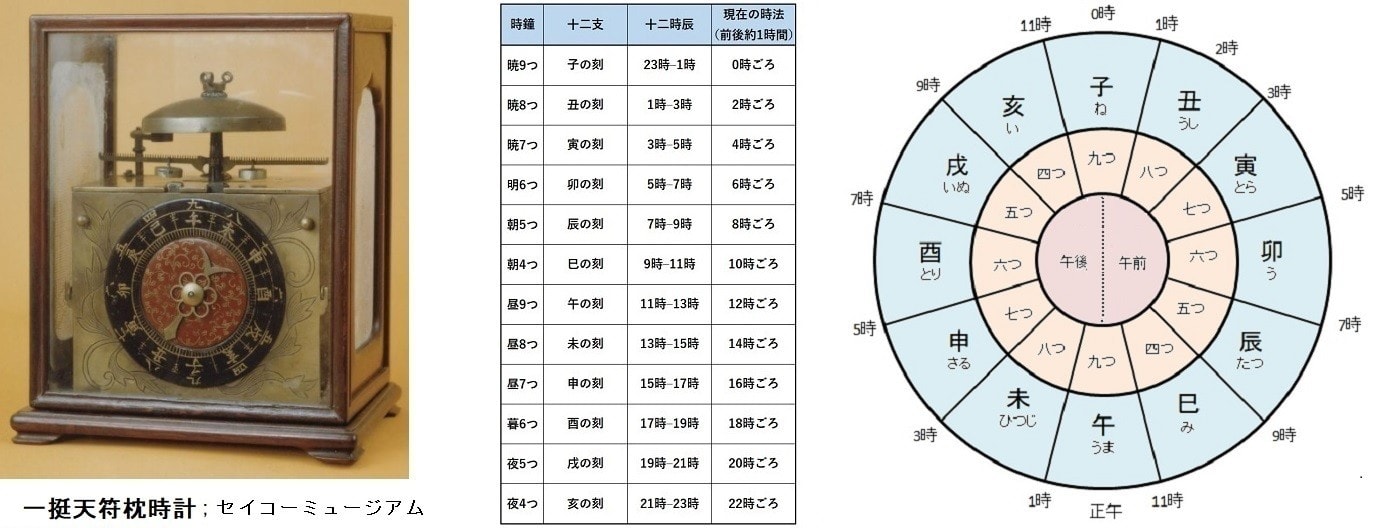

次に気になるのは時刻の表現です。

Cocoon第1巻目「修羅の目覚め」の最初の頃、遣手のお勢伊が瑠璃を起こす時の台詞として「瑠璃っ、いつまで寝てんだい。朝4ツはとうに過ぎてんだよ。さっさと起きなっ」。この台詞で言うところの“朝4ツ”は何時の事を指しているのでしょう?

どうやら午前10時頃のようです。花魁にとっては少し早いのでは?・・・。でも、もう少しするとお昼なので、ちょうどいい頃かもしれません。

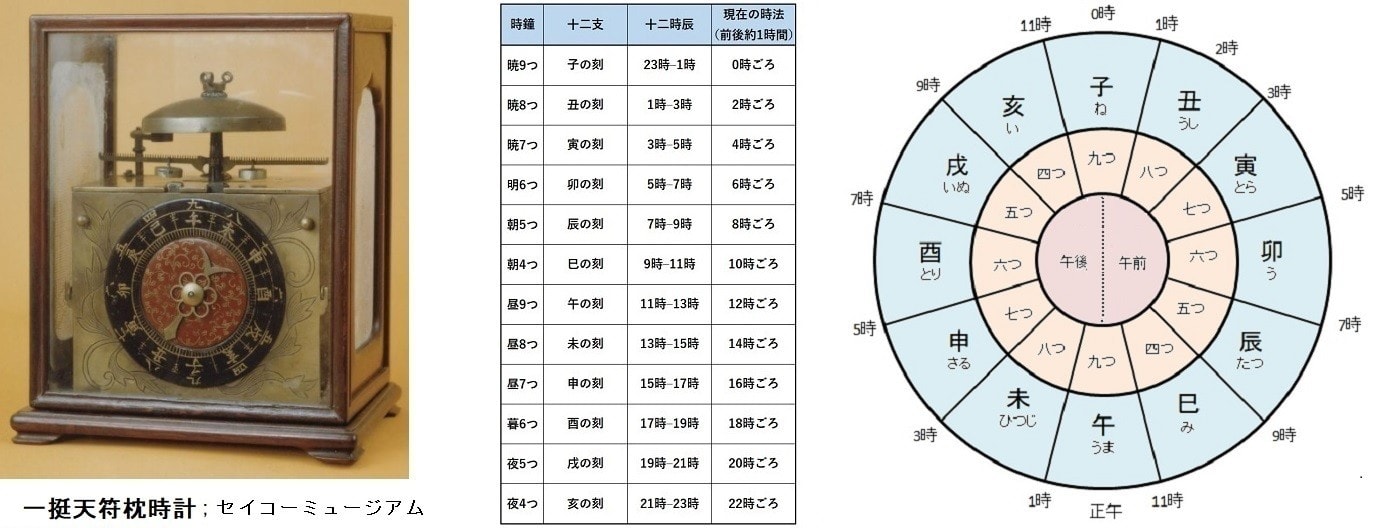

江戸時代の時刻は次のようになっていたようです。室町時代後半から、時刻を時鐘の数で呼ぶようになりました。時鐘は、昼に9つ打ち、一刻ごとに1つずつ減らして4つの次は深夜の9つに戻り、また一刻ごとに1つずつ減らして4つの次が昼の9つとなります。

中国の陰陽の考え方では9を特別な数として扱い、もっとも縁起の良い数と考えられていました。このことから、昼を9、以降一刻ごとに9を2倍(9×2 = 18)、3倍(9×3 = 27) 、4倍(9×4 = 36)、5倍(9×5=45)、六倍(9×6=54)と増やしています。ただし、この数だけ鐘を鳴らそうとすると最大(四ツ)で54回も鳴らすことになるため、十の桁を省略し、九ツ=9、八ツ=8、七ツ=7、六ツ=6、五ツ=5、四ツ=4にしたとのことです。

昼と夜で同じ数があるので、これらを区別して下の表のように呼びました。しかし、江戸時代以前の人々の生活は夜明けから日暮れまでが中心だったことから、昼間の時刻という前提で日常会話では「昼」や「朝」は省略されていることが多かったのです。ただし、六つだけは明け方なのか夕暮れなのかわからないため「明六つ(6時)」、「暮六つ(18時)」と言い分けたようです。

但し、上述は時計ができてからの一部でのことであり、江戸時代の庶民の生活ではほとんど不定時法という方法をとっていたようです。

江戸の時刻制度では、“日の出”と“日没”を基準とする不定時法が使われていたようです。“日の出”約30分前を「明け六つ」、日没約30分後を「暮六つ」として、その間を昼夜だいたい6等分して一刻(いっこく)としたようです。

不定時法では、“季節の変化に伴って”昼と夜の長さが、即ち「明け六つ」と「暮六つ」とが違ってきます。しかし、江戸の人々の生活にはそれで何の不便もなかったようでした。

江戸時代、時計を持っていたのは大名や豪商などだけでした。庶民は時計を持っておらず、日本橋石町の時の鐘や、何か所かの寺で鳴らす鐘の音で時刻を知りました。先ず、気付かせるための捨て鐘を3つ打ち、それから刻の数を打ちました。途中で聞き始めた人のために、最初は長く、徐々に詰めて打ちました。数か所の“時の鐘”は上野寛永寺が初めに撞き、その音を聞いて市ヶ谷・赤坂・芝の寺々が鳴らしていったとのことです。

【関係先】

〇 お金の歴史 雑学コラム (運営;野村ホールディングス・日本経済新聞社 「まなぼう」)

〇 お江戸の科学 セイコー時計資料館

【関連記事】

〇 図書館は、いつも静かに騒がしい/本の補修:セロテープではダメ?! (梅沢劇団の花魁道中の様子)