2015年2月3日(火)は私の誕生日です。6回目の“ぞろ目”年齢となった誕生日を祝って神戸八社巡りをしました。

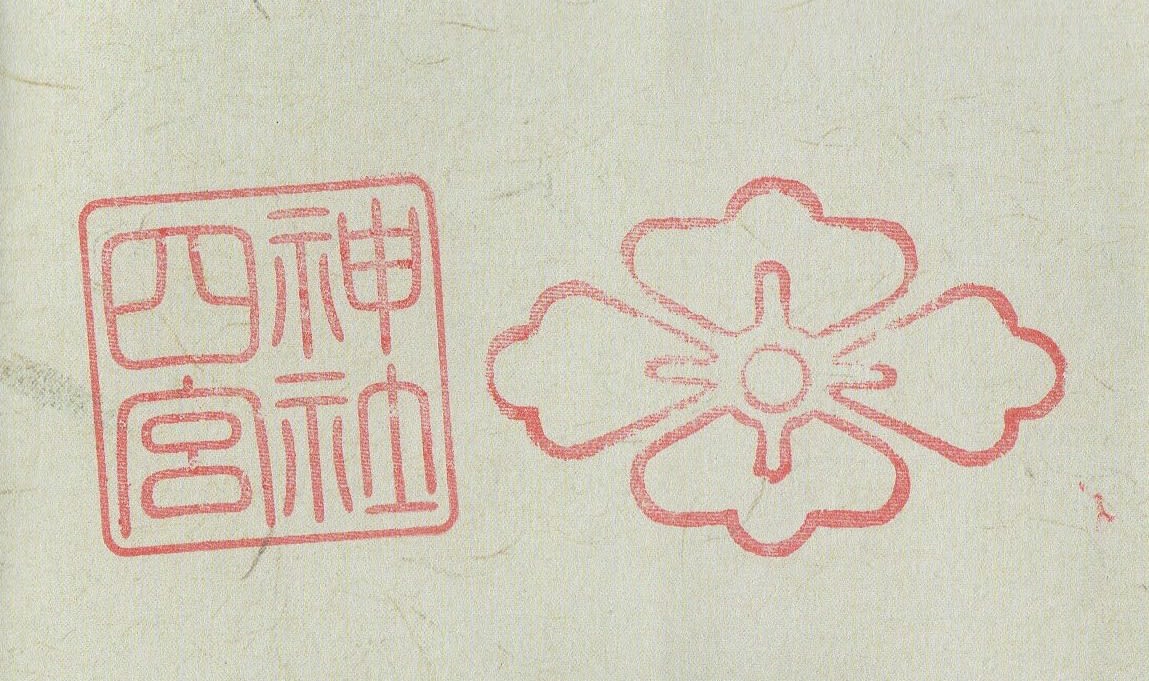

神戸市交通局自動車部市バス運輸サービス課が、三宮駅~神戸駅周辺に点在する一宮から八宮の八社巡りのための、「交通局御朱印帳」の配布を2014年11月8日に開始しており、この企画に“ノッタ”ものです。

市営地下鉄(西神山手線、海岸線)各駅窓口、市バス・地下鉄お客様サービスコーナー、神戸駅前市バス案内所、神戸市総合インフォメーションセンター(インフォメーション神戸)などで市バス・地下鉄共通一日乗車券やPiTaPa、敬老優待乗車証などのICカード、普通区定期券等を提示すれば、「交通局御朱印帳」を受け取ることができます。

市バス・地下鉄共通一日乗車券の有効期限は、裏面に記載されています。

私は以下のルートとスケジュールを立案し、八社を巡りました。市バスのサイトで紹介されている『コース例①』とほぼ同じルートですが、スタート時刻が約1時間遅く、交通機関として市バス山手線ではなく市営地下鉄(Uライン)を利用しています。

市バス山手線は、神戸市交通局ではなく神戸交通振興株式会社によって運営されています。

神戸交通振興株式会社は、交通局と一体関係にある事業体として、神戸市交通事業の経営基盤の強化と乗客サービスの向上に寄与することを目的として設立されたようです。

この八社に祀られているのは生田八裔神で、生田神社の祭神の天照大御神(あまてらすおおみかみ)と素盞鳴尊(すさのおのみこと)とが剣玉を交換した誓約(うけひ)の際に生まれたとされる3人の女神と5人の男神が祀られている神社で「港神戸守護神厄除八社」とも呼ばれています。

○一宮神社(いちのみやじんじゃ)

一宮神社では、『福豆』を頂きました。

○二宮神社(にのみやじんじゃ)

二宮神社では、善哉とお神酒が振舞われていました。

○四宮神社(よのみやじんじゃ)

四宮神社は兵庫県庁の北向かい、ビルの谷間にあります。隣接するビル「四宮神社会館」の一階が社務所になっており、そのロビーで甘酒が振舞われていました。

○六宮神社・八宮神社(ろくのみやじんじゃ・はちのみやじんじゃ)

訪れたのは、本来の八宮神社です。六宮神社は1909年(明治42年)、楠高等小学校(現 楠中学校)新設用地の一部として開発されたため、八宮神社に合祀されました。

○七宮神社(しちのみやじんじゃ)

七宮神社は、湊川を超えて南西の兵庫港付近にあります。その創建は古く、今でこそ生田八裔神の七番目の神とされていますが、その由緒には諸説あるものの、平安期に、生田神社とは関わりなく創建された神社のようです。

○五宮神社(ごのみやじんじゃ)

五宮神社は、『ビーナスブリッジ』で有名な諏訪山の西、大倉山の北に位置し、住宅や社寺が立ち並ぶきつい勾配の小径を登って行きます。

○三宮神社(さんのみやじんじゃ)

三宮神社は、トアロードを挟んで大丸神戸店の東向かいにあります。元々は現みなと銀行本店までの三角地全体が境内で、境内の東端に神社の本殿と拝殿があったようですが、終戦後の進駐軍による接収で、現在の位置に縮小・移転されたようです。

三宮神社へのお詣りで、八社巡りが完結し、スタートの一宮で頂いた福引券へのスタンプも全て埋まっていたので、三宮神社で福引のために回収されました。

三宮神社の参拝を済ませ、八社の親神様をお祀りしている生田神社まで歩いていきました。

※生田神社(いくたじんじゃ)

生田神社は節分恒例行事が午前中から執り行われていたようですが、私が到着したのは15時30分過ぎだったので、全ての行事が終了していました。後かたずけで忙しそうな社務所にお邪魔し、ご朱印をいただきました。

八社の所在地やご神体、ご利益などは、2012年4月の記事『神戸「三宮」の町名起源』をご参照ください。また、受け取られたご朱印帳にも記されています。

≪参考・・・ぞろ目とは 「デジタル大辞泉」より≫

1 二つのさいころを振って、同じ目が出ること。

2 連勝式の競馬・競輪などで同じ枠内の馬や選手が、1着・2着になること。

3 全ての桁の値が同じであること。また、年・月・日などの全ての桁の値がそろっていること。「22年2月22日」など。

【関係サイト】

○ 神戸市交通局HP 市バスに乗って八社巡りに出かけよう!!

○ 生田神社HP

【関連記事】

○ 神戸「三宮」の町名起源

○ “2のぞろ目”記念切符

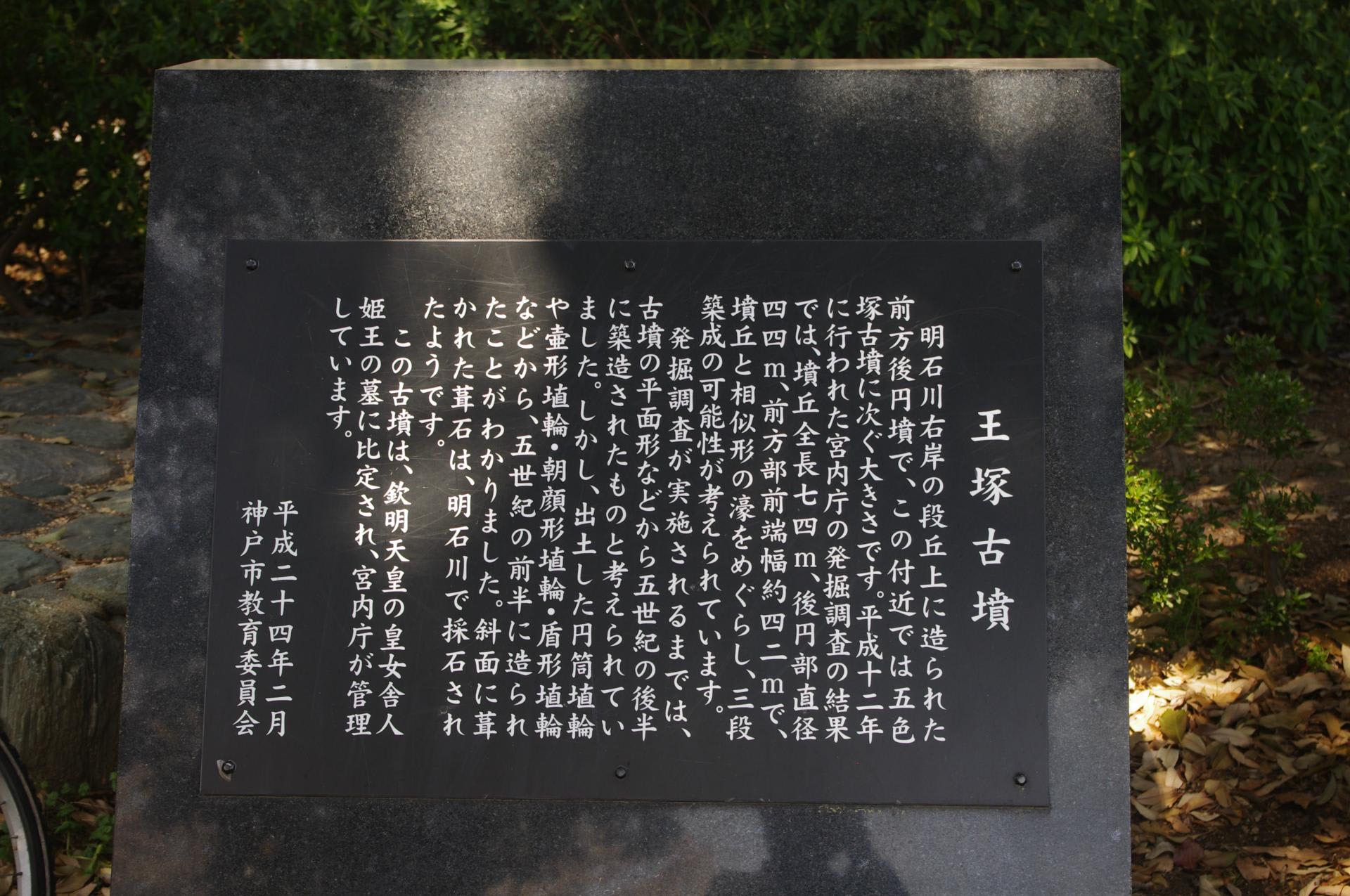

宮内庁管理となっている王塚古墳を訪ねました。(2014/4/9/SUN)

時々買い物に行っているスーパー近辺の住宅地の中に、このように巨大な前方後円墳があるなんて思いもよりませんでした。

古墳の周りは、吉田郷土区域整理時に史跡公園とし、大塚公園として整備されており、この日も多くの人が余暇を楽しんでいました。

王塚公園の中央で公園の大半を占める古墳は、5世紀から6世紀前半頃、大和時代の明石平野の豪族の墓とされていますが、用明天皇の第三皇子である当麻皇子(たぎまのみこ、たいまのみこ)の妃、欽明(きんめい)天皇の皇女である舎人皇女(とねりのひめみこ ~603年)が葬られた赤石檜笠岡とされる説があります。このため、陵墓参考地として宮内庁所有となっています。

全長102m、周囲に堀をめぐらしており、明石川流域最大の前方後円墳です。

宮内庁所有・管理となっているため資料が少なく、想定ではあるが、墳丘には円筒埴輪列を有し、内部主体は竪穴式石室とみられています。

過去には周辺にいくつかの古墳群があったとのことですが、都市開発のため現在は無くなっています。

【関係サイト】

○ 神戸まるごと田園ミュージアム構想-西区版-王塚古墳

正月も三が日をすぎると、もっとも近い行事として七草粥のことが話題に上り始めます。

しかし、現在では、スパーマーケットで販売されている七草セットを買わなければ具材を揃えられない時代になっているようです。

そんな中、

「七草ってなんだっけ?」

といった言葉まで飛んできます。 七草粥に使われる七草とは、春の七草のことです。

七草粥に使われる七草とは、春の七草のことです。

春の七草とは次の7種の野菜、野草のことです。子供のころに親や学校の教師によって暗記させられたものです。

・せり(芹)

・なずな(薺:ペンペン草)

・ごぎょう(御形 ははこぐさ=母子草)

・はこべら(繁縷 はこべ)

・ほとけのざ(仏の座 こおのたびらこ=小鬼田平子)

・すずな(菘 かぶ=蕪)

・すずしろ(蘿蔔 だいこん=大根)

このうち芹と蕪と大根は普段から野菜としての親しみはありますが、他の4種についてはよくわかりません。いってみれば野草であり、好んで食べるということもないのではないでしょうか。

わが国では古くから、正月の15日に七草粥を食せば邪気を祓うことができると考えられていました。その後七草粥は正月七日に食すものと変ってきました。

七草粥には旧暦の正月(現在の1月~2月初旬ころ)に採れる野菜を入れていましたが、その種類には諸説あり、上述した現在の種類は、1362年頃に四辻善成によって書かれた『河海抄(かかいしょう)』(源氏物語の注釈書)に「芹、なづな、御行、はくべら、仏座、すずな、すずしろ、これぞ七種」が初見され、これが定着したものと考えられています。

≪四辻善成について≫

嘉暦元年(1326年)~応永9年9月3日(1402年9月29日) 南北朝時代から室町時代前期にかけての公家・学者・歌人。

順徳天皇の曽孫。尊雅王の子。

【関連記事】

○ 『お正月飾り』の飾るとき、仕舞うとき

○ とんどまつり(左義長)

○ 「萩の寺」明光寺/地元で遊ぶ

明けましておめでとうございます。

このblog、昨年「OCNブログ人」から「gooブログ」に引っ越すというハプニングはありましたが、めでたく7年目に入りました。

今年は「未(ひつじ)年」です。

わが国では動物十二支(中国での十二生肖)が定着しているため、巷では「羊」としています。

干支(えと)は乙未(きのとひつじ、いつび)です。

毎年同じ事を繰り返し、お話しますが、

干支(かんし、えと)は、中国の陰陽五行思想(おんみょうごぎょうしそう)に基づいており、十干と十二支を“陰と陰”、“陽と陽”で組み合わせた、60組を一周する周期の暦です。“陰と陽”の組み合わせが無いので、「10×12=120」ではなく、半分の60組になります。六十干支(ろくじっかんし)といいます。

十干は次の10種類です。

甲(こう、きのえ) <木の兄>

乙(いつ、きのと) <木の弟>

丙(へい、ひのえ) <火の兄>

丁(てい、ひのと) <火の弟>

戊(ぼ、つちのえ) <土の兄>

己(き、つちのと) <土の弟>

庚(こう、かのえ) <金の兄>

辛(しん、かのと) <金の弟>

壬(じん、みずのえ) <水の兄>

癸(き、みずのと) <水の弟>

十二支は次の12種類です。

子(し、ね)

丑(ちゅう、うし)

寅(いん、とら)

卯(ぼう、う)

辰(しん、たつ)

巳(し、み)

午(ご、うま)

未(び、ひつじ)

申(しん、さる)

酉(ゆう、とり)

戌(じゅつ、いぬ)

亥(がい、い)

十干十二支の組み合わせ順は次の通り。

西暦年を60で割って35が余る年が乙未の年となります。

六十干支の32番目です。

「乙」は十干の2番目、「木の弟」です。陰陽五行で木性の陰に当たり、種から出た芽が地上に出ようとして曲がりくねった状態を意味するそうです。

「未」は、十二支の8番目。陰陽五行で「土」性の陰に当たります。

「未」は「昧」(まい:「暗い」、「あじ」の意味)で、植物が鬱蒼と茂って暗く覆うこと、また、果実が熟して滋味が生じた状態を表しているとされています。

十干の乙は陰の木、十二支の未は陰の土で、相剋(木剋土)とされています。この二つの要素は相手を打ち滅ぼしていく陰の関係です。木は根を地中に張って土を締め付け、養分を吸い取って土地を痩せさせるとされています。

「恵方(えほう)」は、十干に基づき決まります。

「乙」の年の恵方は西南西微西になります。

恵方には、その年の福徳を司る神・歳徳神(としとくじん)が降臨します。立春から節分までの一年間、諸々のことに大吉とされる方位です。

≪2015年に予定されている主なこと≫

・1月13日 Microsoft Windows 7のメインストリームサポートの終了日

・5月1日 イタリア・ミラノでミラノ国際博覧会開催。(10月31日まで)

・7月14日 NASAが2006年に打ち上げた、人類初の冥王星無人探査機ニュー・ホライズンズが冥王星に最接近

・11月20日 Microsoft Windows発売30周年

(以下は実施日未定)

・ドバイランド開業

・上海ディズニーランドがオープン

・日本の次世代X線天文衛星「ASTRO-H」の打ち上げ

・Microsoftの新OS-Windows10が秋に一般販売開始

【関連記事】

・ 恵方/恵方巻き

「30年近く前になるかな?お父さんがよく連れて行ってくれた。加古川の山中の水辺と広場は覚えているけど、そこにいってみたい!」

女房の言ですが、それは平荘湖だろうと当てを付けて行きました。(2014/4/14/MON)

ただの人造湖で、特に何かがあるわけではないだろうと思っていましたが、平荘湖について少し調べ、行ってみると、結構奥深いものがあるものだと思いました。

平荘湖は、加古川市平荘町と東神吉町に跨る人工湖で、東播工業地帯に工業用水を安定供給するために築かれ、1966年(昭和41年)5月完工。

旧、又平新田(又部新田)村、弁天池、升田池、5か所の灌漑用溜池、4か所の墓地、30余基の古墳が水没しているとのことです。

弁天池があった弁財天社は、現在、平荘湖の南岸、第一ダムの西詰にある管理棟の傍に移設されています。

古墳をみつける都度、その場を訪ね、丘をよじ登ってそこからの風景などを楽しみながら、湖の外周路をゆっくり歩き、一周してみました。湖の周り全体には桜の樹が多く、桜の季節に来るのが最高のように思えました。

湖の外周路は一周5km。ウォーキングやジョギングをしている人が多く、3月中旬には駅伝も開催されているとのことです。

湖の浅瀬でヌートリアの親子が寛いでいました。

第二次世界大戦中、この地域でも毛皮を目的に輸入・飼育されていたものが、その後野生化し、定着しているようです。

ヌートリアは丈夫で育てやすく、柔らかい上質な毛皮が安価に入手できるため、第二次世界大戦頃には軍隊の防寒服用として世界各国で飼育されていました。

日本では1939年にフランスから150頭が輸入され、軍隊の「勝利」にかけて「沼狸(しょうり)」と呼ばれ、飼育が奨励されました。1944年頃には全国で4万頭が飼育されていたようです。

【関係サイト】

○ 加古川観光協会

○ 神戸観光壁紙写真集

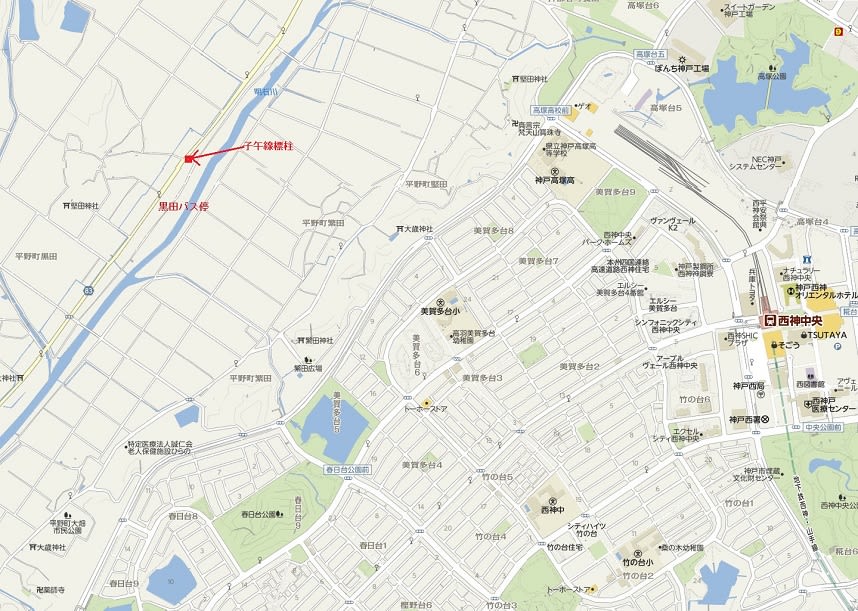

神戸市西区の史跡などを調べていて、最古の子午線標識があることを知りました。それは、西区平野町黒田にあり、1910年(明治43年)、教育勅語煥発二十周年記念事業として、明石郡の小学校の教師一同が、私費で日本標準時子午線の石碑を、東経135度線が通るこの地と明石市相生町の二か所に建てたものです。いずれもまだ保存されているとのことで、確認しに行きました。(2014/4/16/WED)

<神戸市西区平野町黒田>

西区平野町黒田の場所は明確には示されていなかったので、少し不安でした。

その所在は、県道83号線、神姫バス24系統(西神中央駅-明石駅 印路・中野経由)黒田バス停から100m程北東方向へ道なりに進んだ、角地にありました。

(左手がバス道-県道83号線、右の地道は明石川へ)

石柱の正面には「大日本中央標準時子午線通過地識標」、裏面には「爲教育勅語煥発二十周年記念建」と記されています。

<明石市天文町2丁目>

もう一つ、明石に残されている石柱は、その所在が明確に示されています。

人丸交差点を150m余り南下すると大蔵交番があり、その敷地内角にあります。

明石警察署大蔵交番の建物は、警察にしてはお茶目な、天文科学館に似せたような建物です。

この場所からは、天文科学館の時計塔を望むことができます。

【関係サイト】

○ 神戸まるごと田園ミュージアム構想-平野町 子午線標柱

○ 明石市HP 明石のたからもの2-子午線標識

【関連記事】

○ 日本の“ヘソ”を訪ねて

2014年7月30日(水)朝10時過ぎ、玄関のチャイムが鳴りました。一階の集合ポストに入らない郵便物を郵便配達員が届けてくれたのでした。

2014年7月30日(水)朝10時過ぎ、玄関のチャイムが鳴りました。一階の集合ポストに入らない郵便物を郵便配達員が届けてくれたのでした。

差出人はAmazonでしたが、委託者はシック株式会社であり、送り状にはシックのキャンペーンに当選した賞品であるとの内容が記されていました。送ってくれた賞品はSchick Hydro 5(ホルダー+2替刃)でした。

この新機能を搭載した剃刀(かみそり)を観て、私が今まで使ってきた剃刀のことをあれこれと思い巡らしました。

私が髭を剃り始めたのは、高校入学と同時でした。サラリーマンの家庭に育ち、髭は剃るのが当然であり、マナーだとも思っていました。 最初に剃刀を買った頃(1964年)は、一般的には両刃の『安全カミソリ』が髭剃りの道具だった時代です。一部の人は日本剃刀や折りたたみ式の剃刀を使っていたようです。シックが日本市場に参入したのは1963年のことで、本格的な片刃時代を迎えたのは1970年でした。

最初に剃刀を買った頃(1964年)は、一般的には両刃の『安全カミソリ』が髭剃りの道具だった時代です。一部の人は日本剃刀や折りたたみ式の剃刀を使っていたようです。シックが日本市場に参入したのは1963年のことで、本格的な片刃時代を迎えたのは1970年でした。

父親は、私が10歳になる頃まで、折りたたみ式の西洋剃刀を愛用していたのを覚えています。戦前から、そして出兵中も満州で使用していたものとのことでした。剃刀の使用前後に、革砥でペタペタやっていました。 髭剃りを始めた時、なけなしの小遣いで両刃の安全カミソリを購入し、顔を切り傷だらけにしながら剃っていました。

髭剃りを始めた時、なけなしの小遣いで両刃の安全カミソリを購入し、顔を切り傷だらけにしながら剃っていました。

買ったホルダーは、持ち手部分に回転部があり、これを回すと、替刃設置部分が上に、そして両側に天体観測ドームのように開き、替刃の交換ができる仕組みのものです。

昨年剃刀を新しいものに買い替えるまで、髭剃りをして顔を傷つけないことは稀でした。

大学に進学したとき(1967年)、既に社会人となって久しい兄がBRAUnの電気カミソリ(Shaver)を買ってくれ、再就職する1973年まで使い続けました。 大学卒業二年後の再就職した頃にはBRAUn電気カミソリも壊れかけてきており、シック・ジャパン株式会社製T字形カミソリのシックインジェクターを使用し始めました。その後、それまでの一枚刃のホルダーで利用できる替刃に、二枚刃のシックインジェクターⅡが1974年に発売されると、それを購入しました。

大学卒業二年後の再就職した頃にはBRAUn電気カミソリも壊れかけてきており、シック・ジャパン株式会社製T字形カミソリのシックインジェクターを使用し始めました。その後、それまでの一枚刃のホルダーで利用できる替刃に、二枚刃のシックインジェクターⅡが1974年に発売されると、それを購入しました。

宣伝文句通り、髭の剃り具合は一枚刃のものより優れていました。 1980年には結婚を前に、Schick SupperⅡ(1972年発売開始)に替え、1992年にSupperⅡPlusが発売されるとそれに替えました。

1980年には結婚を前に、Schick SupperⅡ(1972年発売開始)に替え、1992年にSupperⅡPlusが発売されるとそれに替えました。

SupperⅡPlusはSupperⅡのブレード上部にシリコン製のスムーザーが付いたものと考えればいいかと思います。 SupperⅡPlus は2013年3月まで使い続け、2013年4月にSchick 3 Protector Ⅲ(プロテクタースリー キレてなーい)に変えました。

SupperⅡPlus は2013年3月まで使い続け、2013年4月にSchick 3 Protector Ⅲ(プロテクタースリー キレてなーい)に変えました。

(プロテクター3Dは1998年発売開始。2001年シック・プロテクター3Dダイア、2007年シック・プロテクター3Dダイアプラスを発売。

シック・プロテクタースリーホルダーおよびシック・プロテクタースリー替刃<Schick 3 Protector Ⅲ(プロテクタースリー キレてなーい)>を2009年に発売開始。)

この剃刀を使ったとき、顔を傷つけることなく剃り終わることができ、大変感激しました。 私はずっと、髭剃りにはシェービングクリームではなく石鹸を使っています。シェービングカップとシェービングブラシで石鹸を泡立て、顔に塗って剃刀をあてます。この一連の動作がたまらなく気に入っています。

私はずっと、髭剃りにはシェービングクリームではなく石鹸を使っています。シェービングカップとシェービングブラシで石鹸を泡立て、顔に塗って剃刀をあてます。この一連の動作がたまらなく気に入っています。 髭剃り後の肌ケアとして、アフターシェーブローションを使っています。

髭剃り後の肌ケアとして、アフターシェーブローションを使っています。

≪革砥(strop)とは≫ 剃刀は使用にしたがって刃先が磨耗し、当初の切れ味を失っていくが、軽度な磨耗の場合は砥石を用いずとも、革砥の上を数回往復させれば切れ味を復活させることができる。革砥は二枚一組になっており、上の一枚目は革(通常コードバン-馬の臀部の革-を使用)、下の二目枚は研磨剤が塗り込められたズック素材。

剃刀は使用にしたがって刃先が磨耗し、当初の切れ味を失っていくが、軽度な磨耗の場合は砥石を用いずとも、革砥の上を数回往復させれば切れ味を復活させることができる。革砥は二枚一組になっており、上の一枚目は革(通常コードバン-馬の臀部の革-を使用)、下の二目枚は研磨剤が塗り込められたズック素材。

【関係サイト】

○ フェザー安全カミソリ株式会社HP

○ BRAUnブランドサイト(P&G)

○ シック・ジャパン株式会社

○Schick History in Japan - シック 日本での歴史

高砂の鹿島神社から更に山奥にあり、紅葉が綺麗と聞いていた『扇平自然公園(おうぎだいらしぜんこうえん)』に行きましたが、そもそも『扇平自然公園』が何なのか、どこなのかも分からず、鹿島神社の近所にある『市ノ池公園』のような整備された公園を想像していましたが、探し回った挙句に鹿島神社にお詣りして社務所にいらっしゃった神官さんに、行き方も含め、『扇平自然公園』について尋ねる有り様。

「神社を出て左手から遊歩道に入ります。この遊歩道がある、鹿島神社と近隣の村を抱きかかえるようにしている、岩の山々全体が「扇平自然公園」です。麓近くの遊歩道をゆっくり散策して、自然公園を楽しんでください。途中、上に登れば展望台があります。高いところを歩きたいなら、尾根伝いの道もありますよ。」

と、丁寧にお教えいただきました。

しかし、オッチョコチョイな私のこと、神社を出て左手にある公園の奥に入って行きました。これが間違いだったようです。いきなり山道になり、途中とても険しくなりました。

暫く登っていくと『四季の小径』と名付けられた山道にでました。どうやら鹿島神社の向かいに位置する扇平に直接登っていったようです。この山道を東から西へと辿ることで、展望台にも行けたし、鹿島神社に帰り着くこともできました。

道標のある場所から見上げた展望台。この急な岩肌の斜面を登りました。反対側からなら、遠回りになりますが、ゆったりとした遊歩道があることに、後で気づきました。

展望台からの眺望。中央に鹿島神社の大鳥居、その先に竿池と弟池が見えます。

山道に散った紅葉もまた、風情があります。

鹿島神社に戻ってきた処の紅葉は鮮やかな色合いでした。

訳も分からず間違った道を辿りましたが、紅葉もあり、険しい道ではあったものの、山歩きを楽しんだ一日でした。

【関係サイト】

○ 鹿島神社HP

野路菊という名称を初めて聞いたのは、約40年前に姫路に住むようになったときです。

先ずは和菓子の『野路菊の里』で、高砂市産の鶏卵を使い、柴田最正堂が製造販売しています。このお菓子から、野路菊が“兵庫県花”であることも知りました。

そろそろ野路菊が見頃を迎えているのではないかと思い、のじぎくの里公園、日笠山、馬坂峠を訪ねました。日笠山はR250を通っていても確認できますが、行き方がとても分かり難いし、駐車場もありません。

先ずは馬坂峠の群生地に行き、持参した弁当で昼食にしました。ここには黄色の野路菊(キバナノジギク)がありました。

その後、坂道を下って、穴虫池と大池の畔を辿って「のじぎくの里公園」へ行きました。

公園の野路菊を見た後、日笠山へとハイキングコースを辿り、『日笠山のじぎく園』に着きました。掲示されている写真に見入っていると、

「丁度ええ日にきたなぁ~」

背後から突然に声を掛けられました。後で分かったのですが、『野路菊亭』のご亭主だったようです。

彼の話によると、今年の見ごろは例年より10日位早く、私が訪ねた日(7日)だとのことでした。NHKと神戸新聞も10日に取材に来ることになっているとのことでした。

丈が、5m以上もあるダリアや3m以上あるヒマワリも花をつけ、勿論、野路菊も盛りを迎えており、珍しい紫色の種、シオン(紫苑)も咲き誇っていました。

ハイキングコースを日笠山山頂の公園まで行き、その後道幅が50~60cmの、ともすれば勾配が30°以上もあろうかと思われる山道を幾度も登り降りしながら、夫婦岩、馬坂峠へと辿りました。

ハイキングコースを日笠山山頂の公園まで行き、その後道幅が50~60cmの、ともすれば勾配が30°以上もあろうかと思われる山道を幾度も登り降りしながら、夫婦岩、馬坂峠へと辿りました。

<野路菊の豆知識>

日本在来のキク科キク属の多年生植物。野菊の1種。高知県出身の植物学博士・牧野富太郎氏に発見され命名された。草丈は50cmほどで、枝分かれをして群落を形成する。10月下旬から11月に直径3~5cmの花をつける。兵庫県以西の本州、四国、九州の瀬戸内及び太平洋沿岸近くの野山に自生する。昭和29年、NHNが郷土の花を募集し、兵庫県花に選定された。

【関係サイト】

○ 姫路市HP

○ 神戸観光壁紙写真集 大塩のじぎくの里公園・のじぎく群生地

○ 9199.jp㈱柴田最正堂

大阪管区気象台は10月27日、近畿地方で「木枯らし1号」が吹いたと発表しました。昨年より8日早く吹いたことになります。 同気象台によると、同日午後2時半ごろまでに、京都府舞鶴市で最大瞬間風速16.2m、神戸市で15.7m、大阪市で10.1mなど、近畿2府4県で強風を観測したとのことです。一時的に冬型の気圧配置となり、29日にかけて気温が下がるそうです。

気象庁は10月半ばから11月末にかけて、二十四節季でいうなら凡そ霜降(そうこう)から小雪(しょうせつ)の期間において、西高東低の冬型の気圧配置になった時、北よりの風速8メートル以上の風が吹くとその風を「木枯らし」と認定します。そして関東地方と近畿地方について、毎秋最初の木枯らしを木枯らし一号(こがらしいちごう)として発表します。

木枯らしは「一号」のみ発表されます。「木枯らし1号」が観測されたとき以降、同じ年に同様の北風が発生した場合には、俗に「木枯らし2号」「木枯らし3号」と呼ぶことがありますが、気象用語ではなく、気象庁もそのような発表はしません。

「木枯らし一号」も「春一番」と同様、強風のほか、雨、高波、急激な冷え込み、降雪等による被害をもたらすことがあります。

油断せず、初冬の嵐への十分な対策が必要です。

<2014年木枯らし一号のお知らせ>

畿地方のお知らせ(Release Paper)

【関係サイト】

○ 大阪管区気象台

三木市制60周年記念事業のイベントとして、三木市内の屋台(「太鼓」ともいう)が全て集結するとのことなので、2014年10月25日(土)、早朝から出かけて、三木総合運動公園に行きました。

三木市内各地区が保存する28基の屋台全てが集結するのは10年振り。つまり、市政50周年記念事業の時以来2回目とのことでした。各屋台の担ぎ手のテンションは入場前からMAXで、終了予定時の15:00になっても終わるのが名残惜しくて仕方ないといった感じで、全屋台が退場し終えたのは16:00を過ぎていました。

大塚地区と芝町地区は、入場ゲートを潜るや否や、担ぎ手に高度な技術が必要とされている「練り合わせ」(「棒合わせ」、「梵天合わせ」ともいう)を披露し続けていました。

練り子が“練り”の最中に、「サッシマショ!」との掛け声で1.5トン以上ある屋台を両手で高く持ち上げる“差し”は迫力満点です。

昼休み時間には、よさこいソーラン、ジャズダンス、ご当地アイドル「ミキュート」などによるパフォーマンスが披露されました。

また、会場の左手には、昭和40年頃に若宮神社の秋祭りで運行されていたとされる、清掃・修復された古い屋台が展示されていました。

昨日“よこおみち森もりの会”のサイトを見ると、10月21日(火)に野路菊の丘の下側の斜面一帯の枯れ松の処理作業を済まされたとのことでした。野路菊の丘で野路菊を楽しめるのも、“よこおみち森もりの会”によるこうしたボランティア活動のお陰だと感謝すること仕切りです。

この日の記事によると、野路菊は花数を増やしており、1週間もすれば、あちこちに花の塊を見ることができるのではないかとの予測。先立つこと19日(日)には、一番花が開花したそうです。昨年が23日、一昨年が25日だったので、一番花の開花は少し早いのではないかとの観測もされていました。

多分、見頃は11月中旬だと思いますが、こんなニュースを目にすると、居ても立っても居られなくなり、早いのは分かっていても今日(2014.10.24.Fri)、やって来てしまいました。

「よこお野路菊の丘」は啓明学院高等学校の東側に隣接する横尾山の斜面にあります。

かなり険しい山道を登ることになりますが、ボランティアの方々が整備されているので、比較的歩き易い道がつくられています。

野路菊の丘からは、天気がよければ明石海峡、須磨~垂水、淡路島、明石海峡大橋などを望むことができます。

【関係サイト】

○ 神戸市Webサイト

○ よこおみち森もりの会blog

私が中学生の時、古文の授業で出会った、万葉歌があります。

いはばしる垂水の上の早蕨(さわらび)の

萌え出づる春になりにけるかも

「垂水」とは「水垂れ」のことであり、簡単に言えば「滝」のこと。大小の滝があり、水量が多いことから「垂水(たるみ)」が地名になったのが、神戸市の垂水であり、この地の滝の一つにおける春の情景を詠ったものだとの説明が、古文の教師によってなされました。

このときから、神戸の垂水とはどんなに素晴らしい処だろうかと思い巡らすようになり、憧れが膨らみました。それも一因で、神戸に住むようになったと言っても過言ではありません。

万葉集の歌の垂水の地については様々な説がありますが、神戸市垂水区では、どの「垂水」も全て、同市垂水区のことと考えているとのことです。ちょっと欲張りかもと思ってしまいます。

神戸市垂水区平磯1丁目1の平磯緑地には『萬葉歌碑の道』が整備されています。

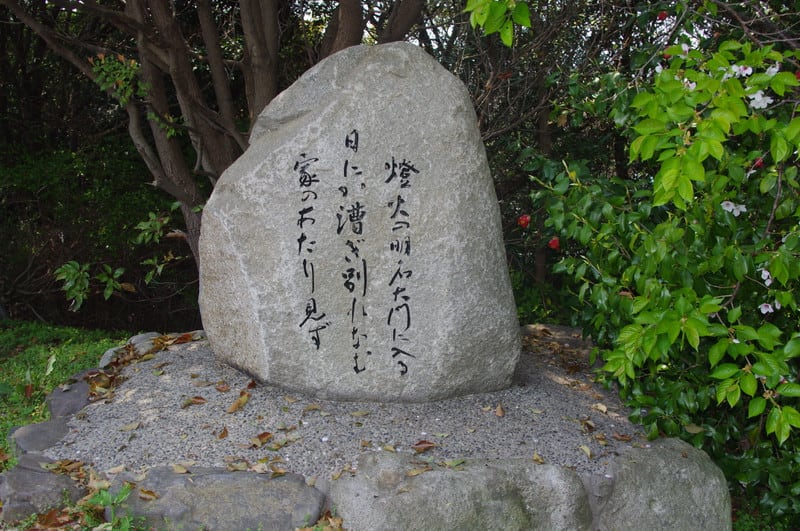

平磯緑地東エリアの萬葉歌碑の道は1994年(平成6年)11月に建設されました。歌碑は6基ありますが、このうち“垂水”を詠んだものは三つあります。西側から、上に提示した案内板に記されている番号順に、

②

石走 垂水之水能 早敷八師 君尓戀良久 吾情柄

(『万葉集』巻第十二3025)

石走る垂水の水のはしきやし

君に恋ふらく我が心から(読人不知)

岩をほとばしり流れる滝の水のように、私は、心からいとおしい貴女に恋している

①

石激 垂見之上乃左和良妣乃 毛要出春尓 成来鴨

(『万葉集』巻第八1418)

いはばしる垂水の上の早蕨の

萌え出づる春になりにけるかも(志貴皇子)

岩をほとばしり流れる垂水のほとりの

さわらびが 芽を出す春に なったことだ

「雪解けの水が岩からほとばしるようにして、滝を作っている。その小さな滝の上の方に、若い蕨が芽を出している。ああ、春になったのだなあ」

と、実に素直に春になった喜びを歌い上げている。

③

命 幸久吉 石流 垂水々乎 結飲都

(『万葉集』巻第七 1142)

命をし 幸(さき)くよけむと 石走る

垂水の水を むすびて飲みつ(読人不知)

愛しいこの命に幸あれと、岩の上から流れ落ちる滝の水を、手ですくって飲みました。

前述したように、万葉集の歌の垂水の地については様々な説があります。吹田市もその一つで、垂水町の垂水神社境内には、「垂水の瀧(本瀧・小滝)」と命名された滝があり、傍には上述した志貴皇子が詠んだ歌を記した歌碑が建てられています。

しかし、私としては、殿上人と繋がりの深かった神戸の垂水が、これらの万葉歌が詠まれた地であると思いたい。

なお、山陽電気鉄道「滝の茶屋」駅の北向にある滝の茶屋保育園の西側に、細い水の流れがあります。「垂水」という地名の由来の一つになった「白滝」の今の姿だそうです。

周辺の都市開発により、滝が流れ落ちるのを見ることができたはずの国道2号線側の斜面は、山陽電気鉄道とJRの軌道で、その斜面が隠され、今は見ることができません。

かつて東垂水から塩屋にかけて滝が多数あったそうです。滝のことを「水垂れ」或いは「垂れ水」といい、そこから「垂水」の地名が生まれたと云われています。昭和初期には「駒捨の滝」「琵琶の滝」「恩地の滝」、そして「白滝」が残っていたようですが、現在は「滝の茶屋」という駅名にのみ、その名残を偲ばせているようです。

≪志貴皇子(?~716)とは≫

志貴皇子(しきのみこ 生年不詳)は、飛鳥時代末期から奈良時代初期にかけての皇族。芝基皇子または施基皇子(施基親王)、志紀皇子とも記す。

天智天皇の第7皇子。

母は越道君伊羅都売(こしのみちのきみのいらつめ)。

770年、追贈太政大臣紀諸人(きのもろひと)の娘、紀橡姫(きのとちひめ)との間に儲けた第六子の白壁王が光仁天皇に即位したことで、死後、御春日宮天皇(または田原天皇)と追尊された。

≪萬葉歌碑の道のその他の歌碑≫

④

須麻乃海人之 塩焼衣乃藤服 間遠之有者 未著穢

(『万葉集』巻第三413)

すまのあまの しほやききぬのふぢごろも

まどほにしあればいまだきなれず

(大網公人主 おほあみのきみひとぬし)

須磨の海人が塩を焼くときに着る藤衣は、縫い目が粗いですよ。そのように彼女に会うのは間遠であるから、いまだになじんでいませんよ。

⑤

天離 夷之長道従 恋来者 自明門 倭嶋所見

(『万葉集』巻第三255)

あまざかる ひなのながぢゆ こひくれば

あかしのとより やまとしまみゆ(柿本人麻呂)

遠く隔たった地方からの長い旅路に、ずっと故郷を恋しく思いつつやって来たら、明石海峡から懐かしい大和の山々が見えてきた。

⑥

留火之明大門尓 入日哉 榜将別 家当不見

(『万葉集』巻第三254)

ともしびの あかしおほとに いるひにか

こぎわかれなむ いえのあたりみず(柿本人麻呂)

明石の海門を通過するころには、いよいよ家郷の大和の山々とも別れることとなる。

(「ともしび」は「明石」の枕詞)

【関係サイト】

○ 垂水観光推進協議会HP 文学散歩

皆既月食を観ました。国立天文台によると、2011年12月10日(土)以来2年10か月ぶりとのことです。6時15分頃に部分月食が始まり、7時25分頃から8時25分頃までの約1時間、皆既月食となり、その後部分月食となって9時35分頃に終わりました。

此のたびの皆既月食は月が赤く染まるブラッドムーン(Blood moon)となりました。

18:46

19:02

20:05

20:36

21:26

21:35

<時系列合成>

≪今後見られる皆既月食≫

・2015年4月 4日 ===13分間

・2018年1月31日 ===77分間

・2022年11月8日 ===46分間

---天王星食も同時に起きる

・2025年9月 8日 ===84分間

【関係サイト】

○ 国立天文台 皆既月食2014年10月8日

家族でテレビの話になったとき、NHKの朝ドラの最初は何だったかと訊かれることが幾度かありました。都度、私は迷わず「おはなはん」と応えていました。

先日NHKホームページの『連続テレビ小説一覧』を観て、NHKとしての位置づけで、「おはなはん」の前に5作品あることを知りました。

1 娘と私 昭和36年4月3日~昭和37年3月30日

2 あしたの風 昭和37年4月2日~昭和38年3月30日

3 あかつき 昭和38年4月1日~昭和39年4月4日

4 うず潮 昭和39年4月6日~昭和40年4月3日

5 たまゆら 昭和40年4月5日~昭和41年4月2日

2014年8月16日(月)の朝日新聞『文化の扉』に朝ドラが特集されていました。それによると5作品目まではナレーション中心で、6作品目の「おはなはん」からドラマ仕立てとなったとのことです。

そういう意味では、“最初の朝ドラは「おはなはん」”という私の思いは間違っていなかったのではないでしょうか。

「おはなはん」が私の記憶に強く留まっているのにはそれなりの理由があります。「おはなはん」は昭和41年(1966年)4月から一年間放送されました。昭和41年4月は私が高校三年生になった時であり、2月に父親が下関に転勤となり、親から離れて山口で下宿しての通学となったこと。そして、入学時から参加していたギター同好会の同級生がマンドリンを持っており、このマンドリンを借りて「おはなはん」のテーマ曲を弾いていたことなどが強く記憶を留める要因となったのではないかと思います。

朝ドラが1作品を一年間かけて放送していたのは昭和49年(1974年)4月1日に始まった「鳩子の海」までで、昭和50年(1975年)4月7日に開始された「水色の時」以降、放送期間が半年に、言い換えれば1年間2作品制になりました。

NHK朝ドラは高視聴率を得続けている印象がありますが、1994年頃から低迷期に入り、ハイビジョン制作を始めた2002年頃から地デジ移行期間の2009年頃までは20%未満の視聴率となりました。

この低迷期を抜け出した作品が、平成22年(2010年)3月29日〜22年9月25日の半年間放送された「ゲゲゲの女房」でした。

また、この作品から、それまでは放送時間が8:15から15分間だったのが8:00からに改められました。この開始時刻の繰り上げ効果も然ることながら、2010年(平成22年)3月29日から放送開始された『あさイチ』の効果を見逃すことはできません。毎日、番組始じまり早々に、司会の井ノ原快彦さん(V6)と有働由美子アナウンサーが感情移入して感想を語る。これが相乗効果を齎したものと思われます。いずれにしても、NHKがダイバーシティ・マネジメント(Diversity Management)に真剣に取り組んだ結果ではないかと思います。

私は、出勤前の習慣として、8:10頃に立ち寄っていた会社近くの喫茶店で朝ドラを観ていましたが、8:00開始となってからは喫茶店に着く頃には終了間近となっているので観なくなりました。

NHK朝ドラは、女性の生涯を描くドラマですが、NHKドラマ番組部の遠藤理史部長によれば、ヒロイン像は時代ごとに大きく三つに分けることができるとのことです。

昭和58年(1983年)4月4日からの「おしん」あたりまでは古い価値観と戦って働く女性を、平成11年(1999年)あたりまでは女性があまり進出していない職業で頑張るヒロインを、平成13年(2001年)以降は仕事以外で自己実現に向かう女性を描いているとのことです。

【関係サイト】

○ NHK連続テレビ小説一覧

○ 朝日新聞デジタル(文化の扉)はじめての連続テレビ小説女の人生、時代に寄り添い描く

○ NHKあさイチ

○ NHK DVD通販サイト

【関連記事】

○ 企画に欠かせない「ダイバーシティ」