眼鏡タイプのルーペを買いました。(2013.1.11 Fri.)

老眼が進み、小さいものを見るときは近視の眼鏡を外して裸眼で見ていますが、更に小さいものは見え難く、昔買っておいた写真ネガ用のルーペで見る有様です。

しかし、これでは片手が塞がり、なんとも不便なので、眼鏡タイプのスッキリしたデザインのものがないかと探しました。 商品名:hazuki ハズキペアルーペ(メガネタイプ)

商品名:hazuki ハズキペアルーペ(メガネタイプ)

原産国:日本

価 格:¥8,450(定価の18%OFF)

販売元:プリヴェAG株式会社

住 所:東京都港区六本木6-10-1(六本木ヒルズ森タワー17F)

国産品だし、俳優の石坂浩二さんお薦めとのことだし、眼鏡の上から掛けることができるし、何と言っても両手が使えて視野が広いところが魅力です。

【関係サイト】

○ プリヴェAG株式会社

昨日、山口三名水の一つで、守る会の方々のご努力で今もなお湧き続けている『柳の水』を訪ねました。(2015.07.11)

切っ掛けは年老いた母の葬儀で久しぶりに帰郷したことです。

家が近くにある姉婿である義兄が案内してくれました。砂防ダムを超え、ねむの木がピンクの花をつけている脇の道を進みました。

途中、守る会で飼っている山羊が好物とのことで、山に自生している桑を一束刈り取っていきました。

我々が近づくと、とはいってもまだ100mくらい離れているのだが、山羊が左前足を振り上げながら「メェ~、メェ~」と鳴き始めました。持参した桑を義兄が与えると、とても嬉しそうに食べ、その後は食べることに専念することに決めたようです。

山羊がかわれている囲いから少しばかり登ったところに『柳の水』はありました。手前には福岡藩士の妻であり、長州藩士高杉晋作などと交流をもつなど勤王家で女流歌人として知られている野村望東尼(のむら もとに)の宿所の庵跡があり、その右手奥になります。

湧水が貯められているところには小屋掛けの屋根が設えられており、地蔵像まで設置されていました。

小屋掛けの正面には、野村望東尼の歌を記した短冊が六葉貼り付けてありました。

柳の水に 賜う やさしさ 山若葉

脈々と 湧きつぐ水や風薫る

滝村の水上清き柳水 さてこそ末も 濁らざりけり

夏衣かさぬばかりの 山里に来てこそ秋も きたりとは 知れ

谷のくま山の峰まで豊年の 穂にあらはれて 見ゆる 秋かな

山里に一夜やどりて 世のうさも 知らぬ吾身と なれる けさかな

湧水は保健所の水質検査を受けており、飲料水として利用可能とされています。山口市の水特有の優しさ柔らかさがあり、とても美味しい水でした。

【関連記事】

○ 弘法大師の清水/神戸市西区の湧水 他2件(神戸市西区の湧水)

○ 世が開けて-2013/2/25 山口三名水の最後のひとつ、柳の水。その水を守っている人たちに出会った。柳の水を守る会

2015年6月28日(日)、長男の提案で西神南・セリオ一階に、今月12日(金)にオープンしたインド・ネパール料理店「Lumbini」で昼食をとりました。

ルンビニではなくルンピニと、店名をカタカナ表記しています。

“Lunch Set Menu”からAセットを選び、カレーはチキン、ドリンクは、長男はラッシーを選び、私はホットコーヒーを選びました。

カレーもナンもとても美味しく、家族で楽しく談笑しながら食事をしていたのですが、サービスでもらった「自家製ヨーグルト」を食べながら、私は一人密かに自分が一年間通った幼稚園のことを思い出していました。

その幼稚園は浄土真宗本願寺派のお寺、報恩寺が運営する『るんびに幼稚園』です。

お寺は小野田市(現山陽小野田市)千代町1-6-10にあり(地図を表示)、お寺の本堂で遊んだり、昼寝をしたりした記憶があります。

幼稚園は現在、『るんびに学園 るんびに幼稚園』となっていますが、今もなお昔のままの所在地で、浄土真宗本願寺派に属する教育法人とされています。

私が通園していたのは1954年6月から1955年3月までの一年足らずの期間でした。園は1941年(昭和16年)に報恩保育園として創立されたのが始まりですが、1954年(昭和29年)には学校教育法に基づく『るんびに幼稚園』となっています。

ところで「るんびに」とはなんでしょうか。

ルンビニ(Lumbini、藍毘尼)は、仏教の開祖・釈迦が生まれたとされるネパールの南部タライ平原にある村の名前です。マーヤー・デーヴィー寺院を中心に、アショーカ王が巡礼したときに建立された石柱、釈迦が産湯をつかったという池などが残っており、1997年にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。

【関係サイト】

○ セリオ

○ るんびに学園

○ 学校教育法

いま人気のふくろうカフェに行きました。(2015.3.8.SUN)

なぜ、ふくろうが人気なのでしょう。

店のありようは“猫カフェ” のような、と言うよりは小鳥をおいている “鳥カフェ”のような感じかも。

猛禽類の梟や木菟を手に乗せたり、頭を撫ぜたり。そして写真撮影も。

動物好きの人は梟や木菟(みみずく)が示す癒し的反応にハマルのかな?

2012年頃から都心を皮切りに、梟や木菟など猛禽類と触れ合えるカフェが相次いでオープン。店内に配置された梟を自由に触れたり、客が梟のケージに入ったりと、触れ合いのシステムは店によって異なりますが、梟との触れ合いによって癒しが得られると、人気を集めているようです。

梟や木菟は、普段は穏やかでおとなしく、人にもすぐに懐く性格です。

ギリシャ神話では、知恵の女神アテーナー(アテナ、アテネ)の象徴であり、そこから梟は知恵の象徴とされているようです。女神の木として捧げられたオリーブ、寵愛していたフクロウとともに記述されることが多い。 ギリシャ神話のアテーナの肖像

ギリシャ神話のアテーナの肖像

神戸市内でも梟や木菟と触れあえるカフェが相次いで開店しています。

2014年4月22日(火) ビビ アンド ジョージ 神戸市中央区栄町通1-2-14 海福ビル (南京町)

2014年7月23日(火) ふくろうの家族 神戸市中央区元町通3丁目8-7

2014年10月1日(水) すろーすぺーすCafe(神戸ふくろう館 猛禽倶楽部) 神戸市北区山田町下谷上梅木谷1-8GW 1F

女房の誕生日祝いにと、娘夫婦が招待してくれたのは、市内でもっとも早く開店した、南京町のビビ アンド ジョージ(BiBi & George)さんです。南京町南側(栄町通り側)進入口である海榮門(南楼門)を潜ってすぐ右手にあります。

店内に足を踏み入れた途端に、大きなユーラシアワシミミズクの「さくらちゃん」が出迎えてくれました。

1Fの奥、階段の手前にはアナホリフクロウが3羽、ガラスケースの中からお出迎え。彼らはパラソルを立てたスケートボードに乗ってお出かけするようです。

一旦通されたのは2階の席で、ここで飲み物を頂きます。飲み物が来るまでに、スタッフの方が3階の梟たちがいる部屋の準備をし、案内してくれました。

シロフクロウ、オオフクロウ、メンフクロウ、コキンメフクロウ、アカアシモリフクロウ、モリフクロウ、ヨーロッパコノハズク、ニシアメリカコノハズク、アメリカワシミミズクなど様々に取り揃えられており、これらのフクロウの頭を撫ぜたり、腕に乗せたり。

頭を撫ぜると気持ちよさそうに目を細める仕草など、どうしようもなく可愛く思ってしまいますね!

BiBi & Georgeの営業部長であるコキンメフクロウの「ももちゃん」やニシアメリカオオコノハズクの「じょーじくん」など、小型の梟や木菟は、時には街に出てお店の宣伝もしているようです。

【関係サイト】

○ とりみカフェ ポコの森

○ ビビ アンド ジョージ

○ ふくろうの家族

○ スロースペースCafe(神戸ふくろう館 猛禽倶楽部)

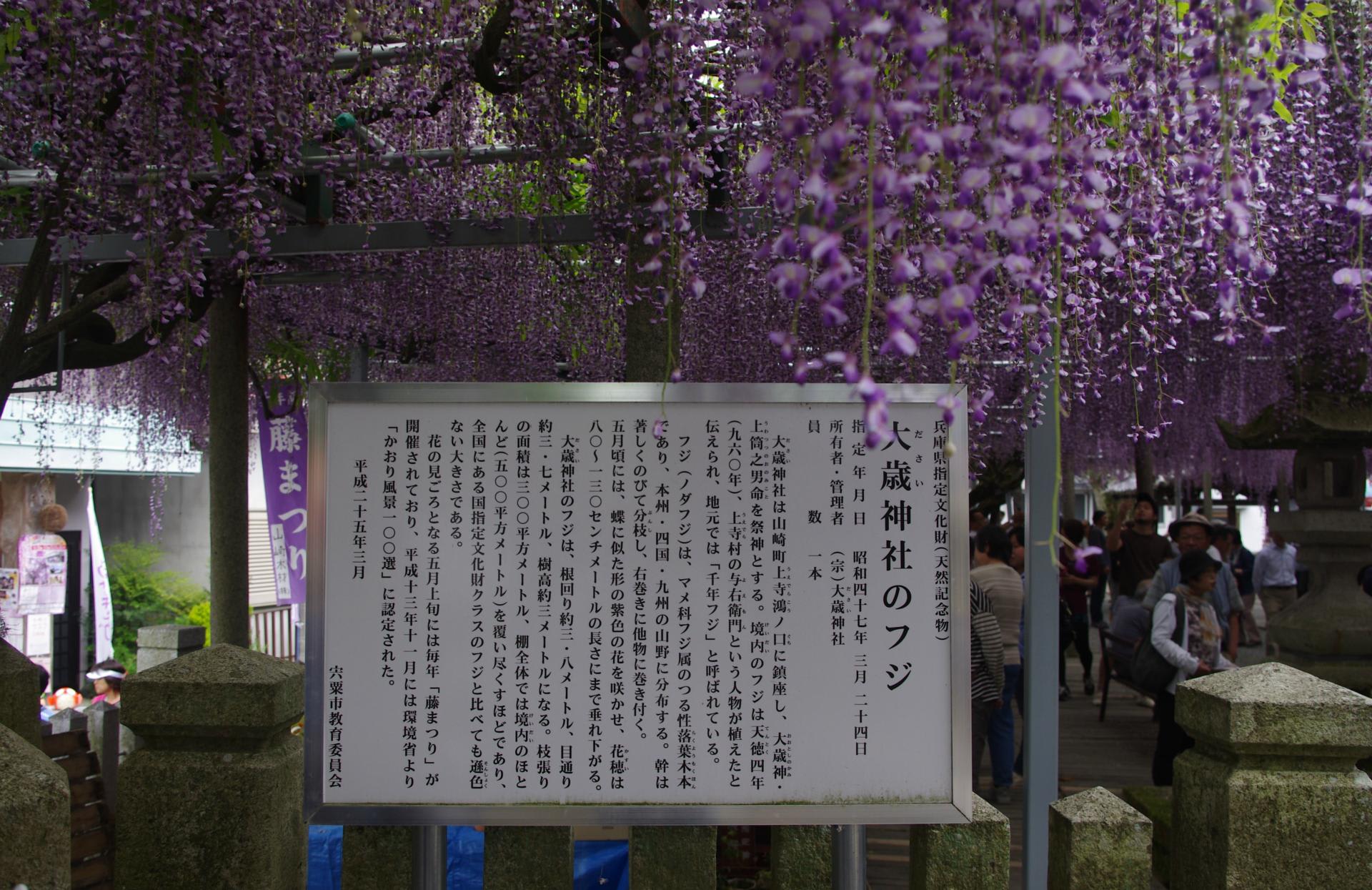

4月20日頃から5月5日頃まで、山は藤と桐の花で藤色に染まっていましたが、今やアカシア(ニセアカシア)の花で白く染まっています。そんな山が紫色に染まる中、「千年藤」を観に、宍粟市山崎町の大歳神社を訪ねました。(2015.05.03.SUN)

加西在住の、女房の姉夫婦と中国道・山崎ICを目前にした安富PAで待ち合わせし、早めの昼食を済ませて大歳神社へと向かいました。

大歳神社は通常「おおとしじんじゃ」と言い、年神(としがみ)様を祀る神社とされています。

大歳神は、新年に豊年万作を約束する年神様(豊作の神様)で、稲荷神<お稲荷さん>・稲の実りの神・商業の神としても親しまれている宇迦之御魂神(うかのみたまのみこと)と同胞神とされています。

『古事記』には、素遺嗚尊(すさのおのみこと)が大山祗神(おおやまづみのかみ)の姫神・大市姫命(おおいちひめのみこと)と結婚して倉稲魂命(うかのみたまのみこと)や大年神(おおとしのかみ)を生んだとあります。

また、大年神と香用比売(カヨヒメ)の子の御年神(みとしのかみ、おとしのかみ)、孫の若年神(わかとしのかみ)も同格の神とされています。

西日本では、大歳神社・大歳様として田の畔の祠などに祀られている場合が多々見受けられます。

ここ、兵庫県宍粟市山崎町の大歳神社は、「おおとしじんじゃ」ではなく「ださいじんじゃ」と呼ばれています。なので「おおとしじんじゃ」とは違う神様をお祀りしているのではと思っていましたが、案の定、祭神は大歳神(おおとしのかみ)としながらも、上筒男命(うわつつのおのみこと)とされていました。

境内には稲荷社(善覚稲荷大明神)もありました。 (善覚稲荷大明神:神仏習合時代の寺院の鎮守神として祀られることが多かった。)

一般的には、うわつつのおのみことは表筒男命とも表記され、底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)とともに住吉三神(住吉大神)とされ、海の神・航海の神・和歌の神とされています。

大歳神社(ださいじんじゃ)は境内に植栽された藤の花の見事さで有名であり、「千年藤」と名付けられています。その謂われは、天徳4年(960年)に植えられたとされていることからきているようです。

花木は野田藤で、幹回りが約3.8mもある大木から枝が四方に伸び、境内一面に広がる藤棚は約420㎡にも及んでいるとのことです。4月下旬からの花期には、1m~1.4mの花房が垂れ下がり、境内を埋め尽くします。毎年5月3日~5日には“藤まつり”が催されています。

この神社は宮司をはじめとする神職者が常駐しておらず、日常的なこともさることながらお祭りなども氏子衆のボランティアによって運営されているとのことです。

藤まつりの期間、この神社へ車で向かうと臨時に設定した駐車場も含め、神社の駐車場にボランティアの氏子衆によって誘導されます。

神社への拝観料・初穂料は不要です。

したがって、駐車場や屋台、売店付近に設置されている『懇志箱』に幾許かの心付けを入れておいてあげれば、その浄財は藤および藤まつりの管理運営費にあてられ、ボランティアの財務負担が軽くなろうというものです。

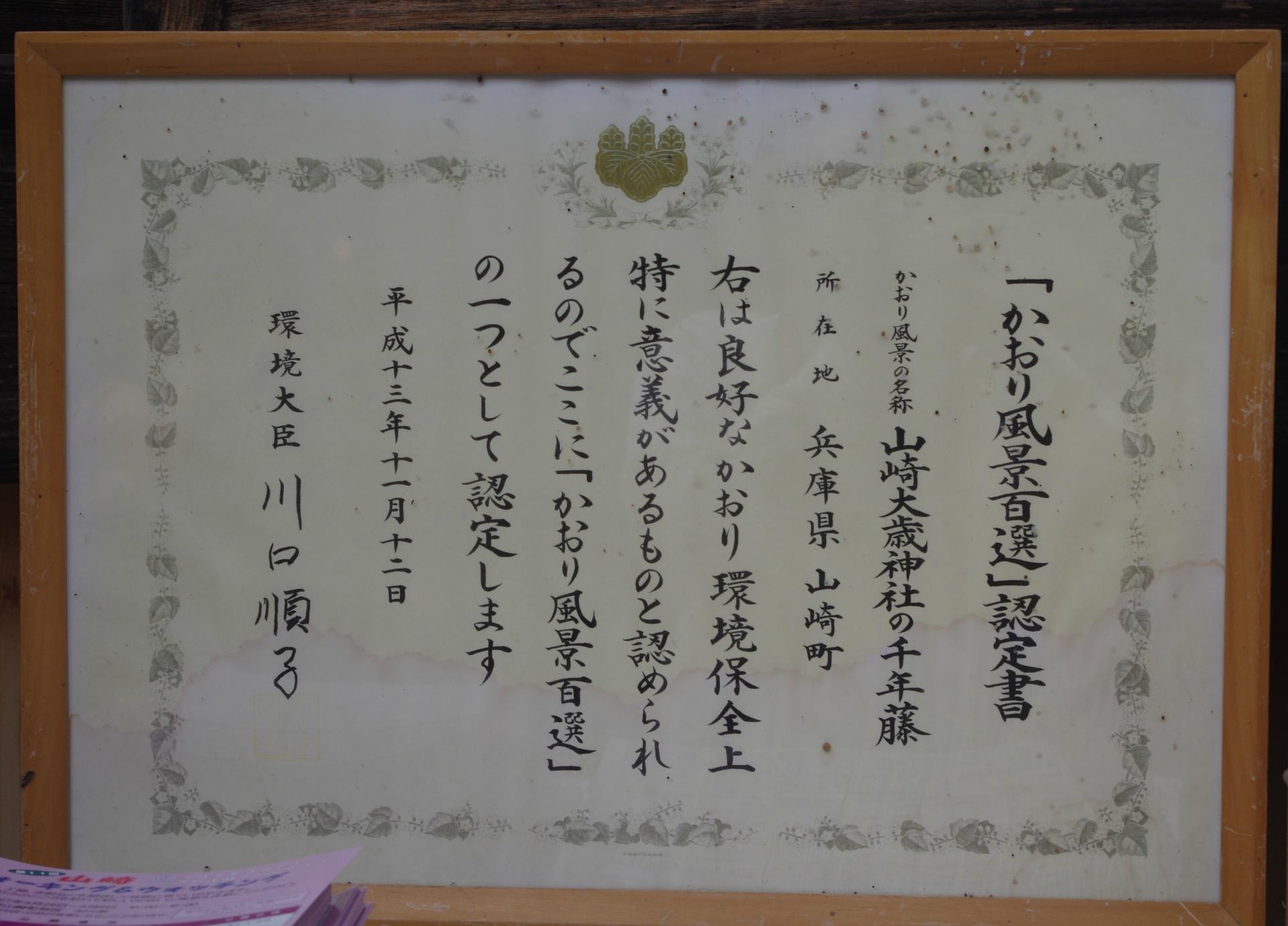

平成13年には、環境省の「かおり風景100選」の一つに選ばれたとのことです。

【関係サイト】

○ 環境省選定「かおり風景100選」

○ 神戸観光壁紙写真集 千年藤

【関連記事】

○ 九尺ふじ/地元で遊ぶ

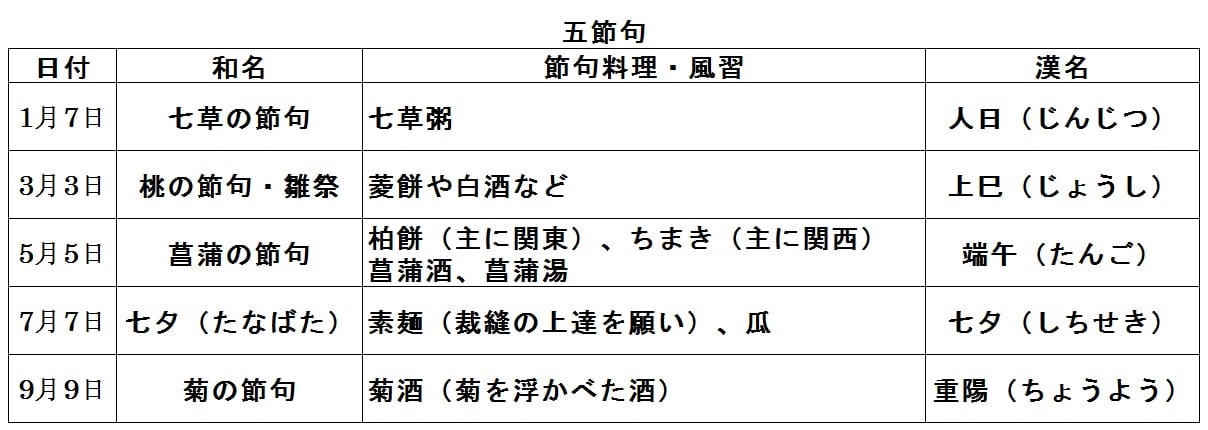

まもなく5月5日、こどもの日がやってきます。こどもの日は『端午の節句』あるいは『菖蒲の節句』とも言います。七草の節句、桃の節句に次ぐ3番目の節句です。

節句とは、日本の伝統的な年中行事を行う季節の節目となる日です。

かつて宮中においては節会(せちえ)と呼ばれる饗宴を伴う公式行事が開かれており、様々な節句が存在していました。

1615年頃、江戸幕府はこれら節会のうち漢名で、人日(じんじつ)の節句、上巳(じょうし)の節句、端午(たんご)の節句、七夕(しちせき)の節句、重陽(ちょうよう)の節句の5つを公的な行事・式日として定めました。それが五節句です。

この五節句の和名などは次表のとおりです。

神社本庁では、人日節供(じんじつのせっく)、上巳の節供(じょうしのせっく)、端午の節供(たんごのせっく)、七夕の節供(しちせきのせっく)、重陽の節供(ちょうようのせっく)としています。

"節供"とは、旧来、宮中で1年間の節目の日に天皇に供された食事を意味していました。

≪奈良・平安時代の節会≫

元日節会(がんじつのせちえ;正月一日)

白馬節会(あおうまのせちえ;正月七日)

踏歌節会(とうかのせちえ;正月十六日)

上巳節会(じょうしのせつえ:三月三日)

端午節会(たんごのせちえ:五月五日)

七夕節会(しちせきのせちえ;七月七日)

相撲節会(すまひのせちえ;七月七日のち七月下旬)

盂蘭盆(うらぼん;七月十五日)

重陽節会(ちょうようのせちえ;九月九日)

豊明節会(とよあかりのせちえ;十一月新嘗祭翌日の辰の日)

釈奠〔釋奠〕(せきてん・しゃくてん・さくてん=儒祭・孔子祭;十一月二十三日)

【関係サイト】

○ 神社本庁HP ― 節句

【関連記事】

○ 春の七草

○ 雛祭と菱餅

昨日齎された一つのニュースが、私の青春時代の一コマを思い出させ、続いて終焉を告げました。

19967年(昭和42年)3月、大学入学のため上京し、物見有山気分で銀座を訪れたとき、ニッポン放送の西銀座サテライトスタジオ(西銀座デパート1階)に出演中の彼らを観ました。これが生の芸能人との初遭遇であり、そのインパクトは強烈でした。

その後、練馬区大泉に住むようになると、沿線に東映の撮影所があった関係で芦田伸介さんや、当時大泉学園に住んでおられた私と同い年の酒井和歌子さんなどを通学時の西武池袋線車中で見掛けるようになり、“生芸能人に遭遇”というインパクトも薄れ、芸能人を珍しくは思わなくなりました。

2000年11月だったと思う。ザ・ワイルドワンズがマイカル明石(現イオンモール明石)に来たので見に行きました。サイン色紙はその時のものです。

<ザ・ワイルドワンズ(The Wild Ones)の略歴等>

・1966年11月に『想い出の渚』で東芝音楽工業(現:EMIミュージック・ジャパン)からデビュー

・1971年 解散

・1981年 葉山マリーナで再結成

・メンバー

加瀬邦彦(リーダー&ギター)

植田芳暁(ドラムス、ギター)

鳥塚しげき(ギター)

島英二(ベース)

渡辺茂樹(キーボード、フルート);1968年1月に(当時16歳)参加→解散まで

【関係サイト】

○ THE WILD ONES OFFICIAL WEBSITE

それは突然に現れた!

今日、午前中は曇りだが、午後は晴れるとの天気予報を信じて出かけました。(2015.4.11.SAT)

コバノミツバツツジを観に、加古川市上荘町見登呂(かこがわし かみそうちょう みとろ)の『八ツ塚古墳』・見土呂フルーツパークを訪ねた帰りのことでした。

この後、日岡山公園に行こうと、『上荘橋』に向かって、狭い村内の径を南下していたときでした。

それは突然に現れました。

「美土呂姫の石仏 すぐそこです」 の立札 !!

(なんだ、これは?) 取り敢えず気になるので、行ってみることにしました。

看板が示す方に、狭い、畦道のような所を数歩入ると大師堂があり、その奥の突き当りに小さな祠が・・・

看板が示すものはこの祠ではなく、お堂の右手にありました。阿弥陀三尊の石仏です。

中尊は阿弥陀如来。向かって左側は勢至菩薩。向かって右側は観音菩薩。

(阿弥陀三尊像であるなら、このような並びになっているはず・・・)

観音菩薩は阿弥陀如来の「慈悲」をあらわす化身とされ、勢至菩薩は「智慧」をあらわす化身とされています。

大師堂前に建てられた高札の説明にある「美土呂姫の悲話」とは、上荘町に残る伝説です。

赤松村の砦として室町時代のはじめに建築された井口城(現在、みとろ荘がある場所に井口城の本丸があった)は、15世紀前半になって赤松満祐の管下に置かれた。当時の城主は井口家冶。城主の姫が、美しく心優しいといわれた美登呂姫。

当時、井口城に出入りしていた満祐の家来の青年が、姫のあまりの美しさに一目見て心を打たれた。そんなある年の「月見の祝」の席でやっとの思いで姫に近寄ることが出来た青年は思いを告げたが、姫に申し出を拒まれ、それに腹を立てて姫を刺殺し裏山に埋めてしまった。しばらくしてその事を知った民衆が姫の死を悼み石仏を立てて奉った。

この石仏は前屈みに立っているが、これは美登呂姫が倒れる寸前まで、その苦しみに歪む顔を見られまいと下を向いたまま体を前に屈め、最後まで美を守ろうとするお姫様の姿を表したものだと伝えられている。

【関係サイト】

○ みとろ荘HP‐「みとろ」の由来

2014年3月28日(金)に岩岡町の“野中の清水”を訪ね、このとき傍を流れる瀬戸川(蝶川)に興味を魅かれました。それというのも、道路地図などでは神出町の田畑から忽然と出現し、そこそこの水量を湛えながら明石港に注ぎ込んでいるように見えたからです。その起点はどこで、水源はどうなっているのか俄然知りたくなりました。

地図を頼りに神出町宝勢まで行き、宝勢西交差点から県道378号を南西方向に約200m、そこからスーパー農道を南南東に約500m進むと、立派に護岸工事が成された幅3m程度の河川があり、橋の中程に「瀬戸川起点」と記された神戸市の標柱が建てられていました。

瀬戸川の起点は標柱のある処に間違い無いと思いますが、水源はどこでしょうか。標柱からキョロキョロと周囲を見回すと、東播磨平野では珍しくもない大きな溜池がありました。この池の西側の堤が一部切り取られたようになっており、池に溜まった水がここから瀬戸川に注ぎ込まれる構造になっていました。

この溜池の名前は私が使用している昭文社の地図にもYahoo地図にも載っていないので、このとき、たまたま溜池傍の畑で仕事をしておられたご婦人に尋ねると、「木屋池」との返答がありました。

ところで、神戸市の標柱に書かれていた「準用河川」とはどういうことでしょうか?

≪準用河川(じゅんようかせん)とは≫

準用河川とは、一級河川及び二級河川に指定されなかった河川で、市町村長が公共性の見地から重要と考え指定し管理する「法定外河川」のことです。

準用河川は、国土交通省令の定めに基づき、「河川台帳」及び「水利台帳」に記載され、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管されています。

なお、準用河川は、河川法第100条に基づき二級河川の規定を準用することとなっています。

【関係サイト】

○ 河川法

○ 昭文社

【関連記事】

○ 野中の清水/神戸市西区の湧水

3月5日、気象庁と各気象予報会社から『桜開花日予想』が出されました。肌寒い日と暖かい日が混ざる時期ですが、「今年の花見は何時・何処でやろうかな!?」と、胸が躍り始めます。

株式会社ウェザーマップの“桜開花・満開予想日(2015年3月16日)”によれば、主な地点の開花及び満開日は次のように観測・予想されています。

***** ウェザーマップの予想は以下の通りです。****************************************

今年の桜は、『平年並みか早く』咲く所が多いでしょう。関東から西ではだいたい昨年と同じ時期の開花となりそうです。

なお、今年の桜前線は、高知からスタートする可能性が高くなっています。

この冬は、12月に強い冷え込みがあったため、桜の花芽は比較的スムーズに休眠から覚めた地域が多いと考えられます。

2月の気温は北日本で高く、そのほかの地域は九州を除いて平年並みかやや高めとなりました。3月第2週は寒の戻りがありましたが、今週は気温が高い日が続く見込みです。このため、桜の開花は平年よりやや早い地域が多いでしょう。

来週は気温がやや下がるため、見頃は平年並みの時期、多くの地域では4月になってからとなりそうです。

***************************************************************

【関係サイト】

○ 株式会社ウェザーマップ さくら開花予想

○ 一般社団法人日本気象協会 桜の開花予想

○ 株式会社ウェザーニューズ さくら開花情報

【関連記事】

○ 桜前線2014 〔参照事項:開花予想基準、開花のメカニズムなど。〕

今日は春らしい陽気になりました。三木市の雌岡山(めっこうさん)の梅が見頃になっているとの情報を漏れ聴き、急遽雌岡山梅林に行きました。(2015.03.17)

ここの梅林も最近ではメジャーになったようで、近隣の府県から観梅に訪れる人が増えているとのことです。

雌岡山梅林へは、旧R175(神出バイパスが新R175)で神出町の老ノ口交差点を右折。神出中学校を左手に確認したら、そこから約200m先の神出神社の大鳥居に向かって左折して鳥居を潜り、頂上の神出神社の駐車場まで雌岡山を登っていきます。

山頂にある神出神社の祭神は、スサノオノミコトとその妻クシナダ姫。この二神の孫にあたるオオクニヌシノミコトから八百余の神々が生まれ各地へ散ったので、神出の名が付いたといわれているとのことです。

先ずは神出神社に参拝し、駐車場の奥(東方向)へ案内標識に従って坂道を約500m下って行きました。

この下り坂が、帰りには胸突き八丁の上り坂になろうとは、このときには思いもしませんでした。

機嫌よく下り坂を歩き、右手に梅林が見えてくると、心はウキウキ。広大な梅林にも、梅の花の美しさにも大感激。全体的には八分咲きかと思われたので、次の土日(21・22日)は満開を迎えるのではないかと思います。

写真の奥に見える山は雄岡山(おっこうさん)です。雄岡山と雌岡山は大きさも形も瓜二つの山です。神話では、男神の雄岡が淡路島の美人神に惚れ、妻である雌岡の制止も聞かずに鹿に乗って会いに行く途中、漁師に弓で撃たれ、雄岡と鹿は海に沈んでしまった。鹿はたちまち赤い石になり、それが明石という地名の起こりだと伝えられています。

梅の木々や周りの森では、鶯やメジロがさえずり、ホオジロ、ヒヨドリが鳴き、時には近隣の天王山牧場の牛の声が混ざるなど、更にはこれら野鳥の姿を見ることができました。

【関係サイト】

○ 神出ふれあいのまちづくり協議会―神戸市西区神出町/史跡・花の名所

【関係資料】

○ 神戸新聞2015.3.13

【関連記事】

○ 綾部山で観梅

二月下旬から三月上旬になると、暖かい日が続いたり、「寒の戻り」と呼ばれる寒い日が続いたりを繰り返しています。そんな中、『三寒四温(さんかんしおん)』という言葉を久し振りに聞きました。それはTVからでした。

『三寒四温』という言葉は、私が小学生低学年のころの理科の授業で教わりました。意味は、冬季の気温現象で、寒い日が三日続いたあと、暖かい日が四日続くことで、これが繰り返されることだと。

したがって、春先の今の気象変化を指した言葉ではないと思っていました。

しかし、その当時から私の周りの大人たちは、春先の気温の周期的変化について、「寒の戻り」とともに「三寒四温」と言っていたことを覚えています。

最近の天気予報、TVニュースなどでも、春季であるにも関わらず、この言葉が使われているようです。

『三寒四温』とは冬季に寒い日が3日ほど続くと、そのあと4日ほど温暖な日が続き、また寒くなるというように7日周期で寒暖が繰り返される現象と定義されています。朝鮮半島や中国北東部に典型的に現れる現象で、日本でもみられますが、中国や朝鮮半島のようにはっきりとはしていません。一般に寒い日は晴れで、暖かい日は天気が悪い。

日本でも以前は冬の気候の特徴として使われていましたが、最近では春先に使われることが多くなっているようです。

春先という言い回しも、次の新たな疑問を呼んでしまうほどとても曖昧な表現です。感覚的には立春から春分あたり、つまり2月から3月中旬を指していると考えればいいと思います。

先に述べたように、『三寒四温』という言葉は、もともとは中国北東部や朝鮮半島における諺であって、シベリア高気圧の勢力がほぼ7日の周期で強まったり弱まったりするからおきると考えられています。

しかし、日本付近の天候はシベリア高気圧だけでなく、太平洋高気圧の影響も受けるので、日本では『三寒四温』がはっきりと現れることはありません。

このため、日本の冬季における諺としては廃れてきているようです。

近年では本来の意味から外れて、『春先に低気圧と高気圧が交互にやってきたときの気温の周期的な変化』、もっと平易に言うと、『春先(2月下旬頃から3月中旬頃の期間)において、寒い日と暖かい日を繰り返しながら、だんだんと暖かい春の陽気に近づいていく様子を表す』という意味合いで使用されることが多くなっているようです。

ただし、この変化は凡そ4~5日周期となります。

①移動性高気圧が通過すると気温が上り、

②次の日には雨を伴った低気圧が近づき、

③三日目は雨が上がるが強い西風が吹き、気温が下がり、

④四日目には移動性高気圧が近づき、風が弱くなり、しだいに気温が上がる。

<兵庫県南部(神戸)の2015年2月22日~3月7日の天気>

<兵庫県南部(神戸)の2015年3月8日~14日の予報天気>

<過去の天気図 2015年3月1日~3月7日>

この凡そ4~5日周期の春先の気象変化を一言で言い表す言葉、諺もないようなので、日数的にも本来の季節とも合致しないという曖昧さはあっても、「三寒四温」を『日本において、春先に低気圧と高気圧が交互にやってきたときの気温の周期的な変化』という意味で使ってもいいのではないかと思います。

【関係サイト】

○ 気象庁HP「気温に関する用語」

○ 日本気象協会 tenki.jp

3月3日は雛祭です。「桃の節句」とも言われています。2月の節分が過ぎれば雛人形が飾られ、菱形の餅が供えられている家庭もあるでしょう。

雛祭は女子の健やかな成長を祈る節句で、年中行事です。

内裏雛(親王人形=男雛と女雛)を飾る「親王飾り」や、内裏雛を中心に三人官女や右大臣・左大臣、五人囃子などの人形、橘と桃の花や御所道具などを飾る段飾りなどをして、雛あられや菱餅を供え、白酒や寿司などを楽しむ節句祭りです。

小さな御所風の御殿『屋形』を設え飾った、平安貴族の子女の遊びが、江戸時代には『節句の儀式』と結びつき、飾られるようになったと考えられています。

遊が節句の祭へと変わり、三月に行うようになったのは天正年間(1573年~1592年)以降のことと推測されています。

飾り物である人形に一生の災厄を身代りさせるという祭礼的意味合いが強くなり、武家の子女など身分の高い女性の嫁入り道具の一つにされるようにもなりました。その為、華美でより贅沢なものへとなってきました。

“一夜飾り”は縁起が悪いとの考えから、2月19日頃の「雨水」の日が雛飾りを出す日とされている地方もあるようです。

雛祭のお供えの一つである菱餅(ひしもち)は、餅を菱形に切って重ねたものです。赤・白・緑の三色が多く、江戸時代以降の風習です。

菱形については「大地を表す」という説を始めとし諸説ありますが、雛祭に供える餅を菱形にするのは、女性の性器の形を模し、女性の健康を祈る行事だからだと、母から子、嫁へと言い継がれてきています。

赤い餅は解毒作用のある山梔子(くちなし)の実で赤味をつけて桃の花をあらわし、先祖を尊び、厄を祓い、健康を祝うという意味があります。

白い餅は残雪を模し、血圧低下の効果があるといわれている菱の実を入れ、清浄の意を含めるほか、繁茂する菱のように子孫繁栄を願っています。

緑の草餅は萌える若草をあらわし、増血効果がある蓬(よもぎ)を使い、春先に芽吹く蓬の新芽によって穢れ(けがれ)を祓う祈願をします。

最近では、菱餅に替わって、菱形にしたデコレーションケーキを始めとする多種多様なお菓子が供されるようになってきました。

【関連記事】

○ 春の七草

○ 節句(2015年5月にUp予定)

昨日(2015.2.22)、北陸地方、四国地方、中国地方、山口・九州北部地方で春一番が吹いたとの各気象台の発表がありました。

春一番(はるいちばん)は、北海道と東北、沖縄を除く地域で2月~3月中旬、立春~春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風のことで、各地方気象台が認定・発表します。

主に太平洋側で観測され、春一番が吹いた日は気温が上昇します。翌日は西高東低の冬型の気圧配置となることが多い。

「春一番」という言葉からはうららかな春の訪れを想像しがちですが、この日は強い風が吹き、翌日には冬型の気圧配置となって北よりの冷たい強い風が吹く荒れた天気となる場合があります。

「春一番」が観測されたとき以降、同じ年に同様の南風が回発生した場合、俗に「春二番」「春三番」と呼ぶことがありますが、気象用語ではなく、気象庁もそのような発表はしません。

油断せず強い風雨への注意が必要です。

発生条件及び認定基準は、地域・気象台により、多少異なりますが、おおむね、立春から春分までの間に、日本海を進む低気圧に向かって、南側の高気圧から10分間平均で風速8m/s以上の風が吹き込み、前日に比べて気温が上昇することを発生条件としています。

広島地方気象台では、立春から春分までの間に、広い範囲(中国地方くらいの範囲)で初めて吹く、南よりの暖かく、やや強い風を中国地方(山口県を除く)における春一番としています。山陽でやや強い風が吹かない場合でも、山陰でやや強い風が吹けば、中国地方の春一番とすることがあります。

どうやら今年は、近畿地方、東海地方、関東地方では観測できなかったようです。

<2015年春一番のお知らせ>

北陸地方のお知らせ 四国地方のお知らせ 中国地方のお知らせ 山口・九州北部地方のお知らせ

【関係サイト】

○ 東京管区気象台 富山地方気象台

○ 大阪管区気象台 高松地方気象台

○ 大阪管区気象台 広島地方気象台

○ 福岡管区気象台

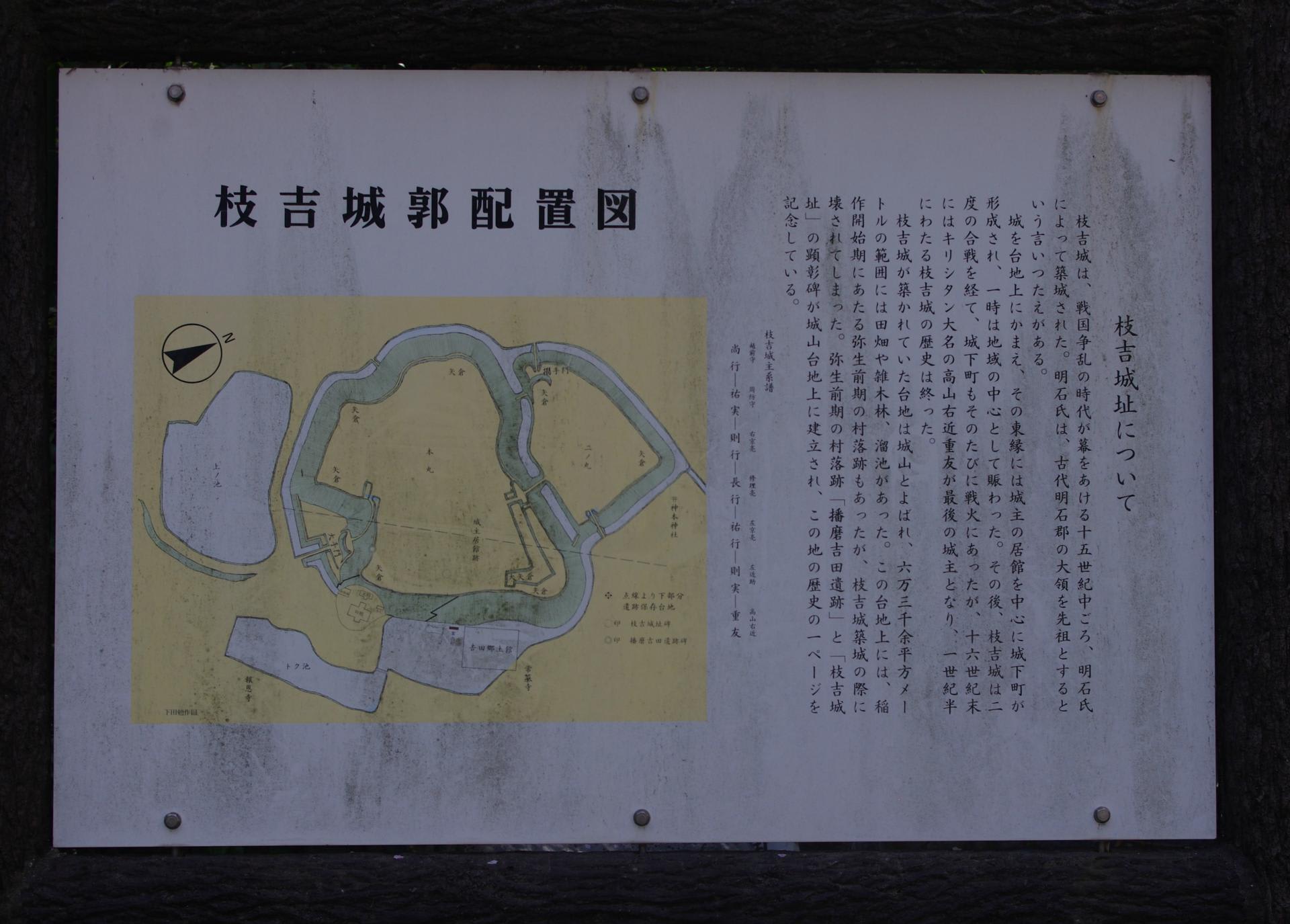

王塚古墳を訪ねた帰り、近所にある、吉田郷土館、神本(こうのもと)神社、吉田遺跡・枝吉(しきつ)城跡にも立ち寄りました。(2014/4/9/SUN)

吉田郷土館が背負うようにしている丘の山上が吉田遺跡、枝吉城跡で、中腹に神本神社があります。この丘は「鎮守の森」とも「城山」とも呼ばれていたようです。

吉田郷土館には、吉田遺跡、片山遺跡、新方遺跡、養田遺跡など、弥生時代から鎌倉時代にかけて明石川流域で営まれた集落跡等から出土した埋蔵品の一部と集落模型、パネルやビデオでの展示がなされています。

庭には吉田付近で出土した、古墳時代の石棺や王塚古墳の模型が展示されています。

庭に設置されている「枝吉城址」の標識が指し示す方に行くと、丘に上がる階段があります。

かつて丘の頂上にあった吉田遺跡と枝吉城跡は、ここに今は無く、あったことを表示する石碑が建てられています。

神本神社(こうのもとじんじゃ)へは、吉田郷土館の裏庭から大鳥居に行くことができます。

拝殿、本殿等には、かなり急な石段をあがることとなります。

祭神は、伊弉諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冊命(いざなみのみこと)、国常立命(くにのとこたちのみこと)、大日霊売命(おおひるめむちのみこと)で、1621年に神本大明神を祀り創建されました。

拝殿、本殿の右手奥に四柱の神が祀られています。左から大歳社(御年神、豊作の神)、天神社(菅原道真、学問の神)、猿田彦社(猿田彦命、先導役)、大神宮社(大日霊尊、へびの神)です。

また、これら四柱の神の手前に、終戦後GHQの撤去命令に基づき、玉津第一小学校より移設された天照皇大神の小宮が在ります。

【関係サイト】

○ 神戸まるごと田園ミュージアム-西区版

○ 王塚古墳