前回の薩摩川内市の長崎堤防から、川内川を下流へ行きます。

川内川河口大橋の下流左岸にある久見埼港です。秀吉の朝鮮出兵の時、島津義弘の軍が出港した軍港でした。向こうの川内川右岸の小高いところに京泊天主堂跡があります。

川内川河口付近の右岸にある京泊です。人家裏の丘の上(アンテナの右)に京泊天主堂跡があります。

人家の横の小道を進みます。ここから180mです。

山道を登っていきます。

階段を上がったところに京泊天主堂跡があります。

この教会の歴史は、1601年、領主島津家久がフィリピンとの交易を願ってマニラのドミニコ会へ書簡を送り、甑島へ招いたことに始まります。

反対より見る。1602年、ドミニコ会の宣教師一行が甑島の長浜へ到着しました。1607年、宣教師フランシスコ・デ・モラレスは、家久の許可を得て、宣教の困難な甑島から京泊へ移り、ここに教会を建てました。

木に下がった十字架。ここの教会には、宣教師が9名いたそうです。

手水鉢が残っています。

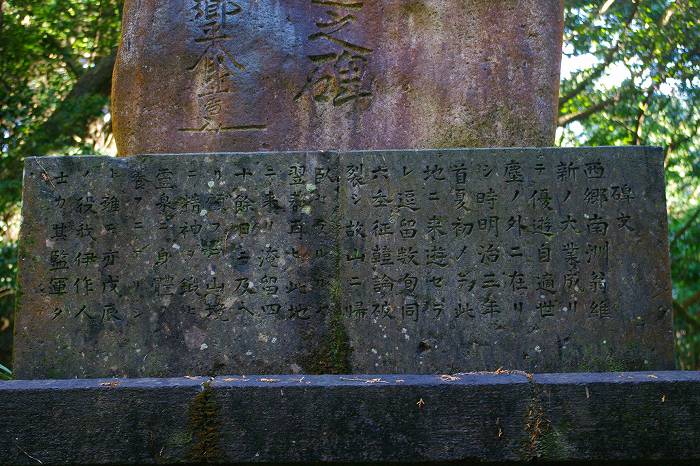

太神宮の碑。

川内川が見えます。京泊港は薩摩藩の重要な河口港であり、フランシスコ・ザビエルは鹿児島から平戸へ向かうとき、この港から出港したと伝えられています。