鹿児島市郡山町の賦合垂門石井堰を紹介します。

右上が郡山支所で、中央左の滝の所に石井堰があります。川は甲突川の支流の油須木川です。

案内板。

堰から落ちる滝。

上流から見た堰です。

右岸より見る。この石井堰が造られたのは1847年です。

堰の上は石畳になっています。滝は堰ではなく自然の岩を落ちています。

左岸より見る。8段の石積みです。

堰から上流を見る。

左岸に取水口があります。

堰の下流左岸の田園風景。この下流3kmの水田を潤しており、江戸時代の堰が今も活躍しています。

鹿児島市郡山町の賦合垂門石井堰を紹介します。

右上が郡山支所で、中央左の滝の所に石井堰があります。川は甲突川の支流の油須木川です。

案内板。

堰から落ちる滝。

上流から見た堰です。

右岸より見る。この石井堰が造られたのは1847年です。

堰の上は石畳になっています。滝は堰ではなく自然の岩を落ちています。

左岸より見る。8段の石積みです。

堰から上流を見る。

左岸に取水口があります。

堰の下流左岸の田園風景。この下流3kmの水田を潤しており、江戸時代の堰が今も活躍しています。

鹿児島市の吉野公園へ行きました。

入口を入ったところ。左は鹿児島県のマスコットキャラ、グリブーです。

グリブーと噴水と桜島。

菜の花と噴水。

なごみの庭の池です。この奥に梅園とスイセンがあります。

紅梅。8分咲くらいでした。

梅園の下の斜面にスイセンがあります。梅とスイセンが同時に楽しめます。

咲き誇るスイセン。

ちょうど見ごろでした。

いい香りを漂わせています。

ほとんどがニホンスイセンです。

八重のスイセンも少しあります。

黄色いスイセン。

紅梅です。

展望台から錦江湾を望む。生簀があります。

鹿児島市東俣町の一之宮神社の樹林を紹介します。鹿児島市保存樹林に指定されています。

一之宮神社。鳥居の左がクスノキ、右がイチイガシです。

クスノキの全容。

上部。

下部。

根元。

鳥居の右のイチイガシです。

大きく枝を広げた上部。

根元。

クスノキの巨木の横を通って社殿へ行きます。

一之宮神社社殿。主祭神は島津忠久(島津第一代守護職)です。

社殿の横に祀られているものです。

社殿から境内の樹林を見る。

1月10日に、甲突川支流の川田川に架かる石橋を二つ紹介しましたが、その上流の石橋を紹介します。

花尾小学校を上流へ行くと、カネミ橋があります。

道路から見た近景。

橋長:6.9m

幅員:2.75m

架設年代:不詳

右岸より見る。現役の石橋です。

河床から見たものです。

近景。

アーチ部。

上流左岸より見る。

左岸側に形のいいイヌマキがあります。

さらに上流にある旧岩戸橋を右岸から見たものです。

下流から見た旧岩戸橋。

橋長:6.6m

幅員:2.59m

架設年代:不詳

上流より見る。

前回の南九州市川辺町の宝光院跡から、近くの松尾城跡へ行きます。

松尾城跡入口。城跡に松尾神社があります。

鳥居の横の梅に寄生するノシランの実。

杉林の参道を進みます。

二の鳥居。

松尾城跡です。神社は階段の上にあります。

松尾城跡の碑。南北朝時代、南朝方の軍勢がここに集結しました。また1417年、川辺を舞台に島津氏一族同士の戦いがありました。

神社側から見た城跡。

スダジイの古木。

石祠があります。

六地蔵。

松尾神社拝殿。

本殿。

木の間から川辺の田園風景が見えます。

南九州市川辺町の宝光院跡を紹介します。清水小学校の東にあります。

宝光院は坊津一条院の末寺で、川邉氏の菩提寺でした。

入口に対の仁王像があります。宝光院跡は正面の山の中です。

阿像。

吽像。いずれも廃仏毀釈で両腕が折られ、顔が削られています。

宝光院跡へ行く途中にある仏像と石碑。

ここを入ると宝光院跡です。

倒木があり根の裏が見えます。

林の中に不動堂があります。

不動堂。

中の木像です。

立派な宝篋印塔があります。本堂はこの近くにありました。

仁王像の前の道を右へ行くと、層塔群があります。

石塔や五輪塔が並んでいます。

梵字が刻まれた石塔。

五輪塔。

鹿児島市郡山の千年の森を紹介します。

郡山の中心から県道川内郡山線を北西へ行き、上常盤を過ぎて少し行くと道路脇に案内板があるので、ここから右の山道へ入ります。

車1台が通れる狭い道を行くと記念碑があります。

農学博士の三原義秋氏(1915~2013)は、千葉大学教授を定年退官後、郷里の郡山へ帰り、山に木を植え続けて「千年の森」と名付けました。1991年、永久に伐採しないことを条件に、土地を郡山町(現鹿児島市)に寄贈しました。

さらに進むと駐車場があります。ここを起点に散策するといいでしょう。

「育て千年の森に 1980 三原義秋」と書かれた碑です。

国内外の樹木200種を植えてきたそうです。

分水嶺の碑。右は甲突川、左は神之川水系です。

左奥の家が三原氏の自宅だったと思われます。今は廃屋になっています。こんな山の中にポツンと一軒家があったことも驚きです。

カクレミノの木。

下には樹木名を書いた板があります。人の名は、この板のお金を寄付した人でしょうか。

カリンなどの林。

在来種もたくさんあります。これはスダジイの古木。山桜も多いです。

冬で花はほとんどありませんでしたが、実がありました。これはサルトリイバラの実。

ハクサンボクの実。

展望所です。

遠くの山並みを望む。

山桜の咲く頃、新緑の季節、緑が濃い夏、紅葉の時期に森林浴をしながら散策するのもいいでしょう。

今年は寅年。そこで、虎に縁のある鹿児島市犬迫町の八房(やぶさ)神社へ行きました。

八房神社です。

社殿。創建は1530年で、御祭神はニニギノミコトなどです。

境内に虎の像があります。

「地球一大虎」と書かれています。

体長5mくらいの虎です。

虎は魔よけになるとの信仰があり、神社の縁起物として平成3年に設置されました。

今年はお参りする人が多いと思われます。

迫力のある口。

社殿の横にある天の岩戸のレリーフ。

天孫降臨のレリーフ。

境内の石祠。

神社の道路向かいにある泉石蔵。JAの倉庫だったものを、農産物直売所にしています。

隣には木造の2号館があります。

鹿児島市草牟田の鹿児島神社のクスノキを紹介します。

島津氏は鹿児島を統治してから3つの宮を創りました。郡元の一宮、川上町の川上天満宮、そしてこの鹿児島神社です。

対の石灯籠。右は満月、左は三日月の穴があります。

逆さ龍。

多くの水神、地神の碑があります。

社殿。別名宇治瀬大明神です。

文字の田の神があります。

下の小さな田の神です。

境内にある鹿児島市保存樹のクスノキです。

幹周り:7.3m

樹高:24.5m

樹齢:約600年

反対側から見たものです。

根元。

根元に石灯籠があります。

大きくて立派な石灯籠です。

鹿児島市の花尾神社から、近くの隠れ念仏洞へ行きました。

入口です。

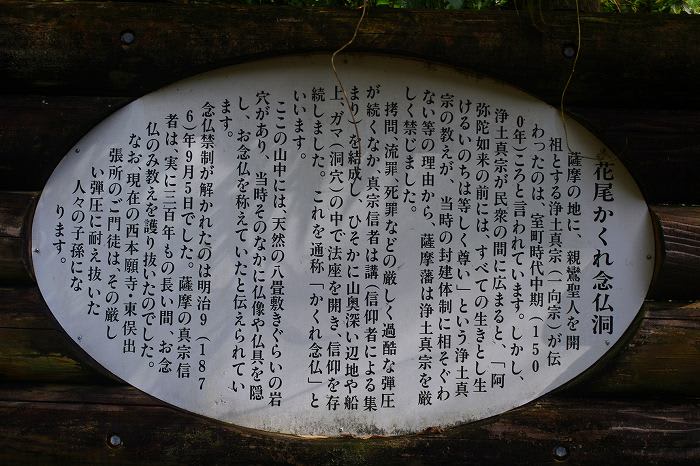

案内板。

山道を登って行きます。

杉林の先の左にあります。

岩壁が見えます。隠れ念仏洞です。

全景。薩摩藩では浄土真宗(一向宗)が厳しく禁じられ、弾圧されたため、信者はこのような洞窟に隠れて念仏を唱えました。

下部。

入口は人がかがんで入れるくらいの高さです。

中は、8畳敷くらいの広さです。

中の仏像。

明治初年に暴露して、多くの信者が罰せられました。