*政治的使命を帯びて嫁ぐが 夫と養父が相次いで死亡

大河ドラマでは天下や民のことを広く考えた女性として描かれた篤姫(1836~1883)だが、

実際は天下と云うよりも家のことを考える、肝っ玉母さんとも言うべき人物だった様だ。

1836年に薩摩藩の島津家の分家に生まれる。

父の島津忠剛は少年時代を江戸の高輪下屋敷で過ごしており、

この父に育てられた篤姫もまた、単なる田舎娘ではなく、凜とした空気を纏った武家の姫君として成長して行く。

島津本家の養女となり(この時江戸の藩邸に入る)。更には1856年に公家の頂点に立つ五摂家のうちの一つの近衛家の養女となっている。篤姫が第十三代将軍・徳川家定の正室となったのは、この1856年のことである。

縁組みを推し進めたのは、篤姫の養父であった薩摩藩主・島津斉彬と筆頭老中・阿部正弘だった。

病弱だった家定の跡継ぎとして一橋慶喜を考えていた斉彬らにとって、慶喜の将軍就任を大奥から後押しして貰いたいと云う期待もあった。篤姫はそうした政治的な使命もあって江戸へと嫁入りしたのだ。

ちなみに、ドラマでは船で向かう描写がされるが、実際は陸上移動による長旅だった。

だが、井伊直弼が大老になると、家定の跡を継ぐ十四代将軍は徳川慶福(後の徳川家茂)に決まり、而も、その直後に家定が病死。同月二十四日には斉彬までもが急死してしまう。家定の正室である篤姫は出家し、天璋院と名乗る様になる。

**************************************************************************

*江戸開城亜後も東京に残り 徳川家の人間として生きる

篤姫の結婚生活は僅か一年九ヶ月で終わるが、彼女はそれからもあくまで徳川の人間として生き、故郷・鹿児島に帰ることはなかった。十四代将軍の家茂が皇女・和宮を娶った際には、篤姫を島津に戻そうかと云う話も出たが、絶対に受け入れず、和宮に対しては、「皇女だからと云って思い上がるな」と徳川家の者としての立ち振る舞いを悟し続けた。

薩摩の西郷隆盛らが江戸へ攻めて来た時も、篤姫は江戸城に留まり続けたが、勝海舟に半ば騙された様な形で、

ようやく大奥を明け渡したのだった。

江戸城開城後も、篤姫は徳川家の女主人としての態度を貫いた。

生活費も島津からは受け取らず、東京の千駄ヶ谷にあった徳川宗家邸で暮らしたのだ。

この時期、勝海舟が徳川家の世話を焼いており、篤姫も勝と親しかった様で、二人は恋仲だったのではないかと云う説もある。

その根拠として1872年頃に篤姫が勝に送った手紙に「早く東京に来てほしい」と書いてあり、それがまるで恋人に宛てた手紙の様だと云うことで、恋人説が語られる様になった。

**************************************************************************

*風俗の変化を受け入れつつ 新しい時代を楽しんでいた

徳川家の人間として生きた篤姫は、徳川宗家十六代の徳川家達を堅実に育て上げる。

勝の手助けで、家達をイギリス留学させ、自分が養女になっていた近衛家の娘・泰子を家達の妻とし、

跡継ぎが生まれたら嫁は島津家から迎えると云う路線まで作ったのだった。

新時代に於ける徳川家の安泰を考え、自分の立場も強化する、強かな手腕だった。

明治になってからの篤姫は、不仲だったとも言われる和宮とも度々会い、勝と市中見物をするなど、気持ちに変化が見られる。

勝に連れられて、料亭や舟遊び、果ては遊郭にまで行き、市井の人々の生活を目の当たりにしたと謂う。

シャツを着たり、コウモリ傘を使ったりする新しい風俗も柔軟に受け入れながら、新時代を楽しんでいた様だ。

1883年11月13日に、篤姫は徳川宗家邸で病に倒れる。

脳溢血だった。意識は回復せず、11月20日に死去。

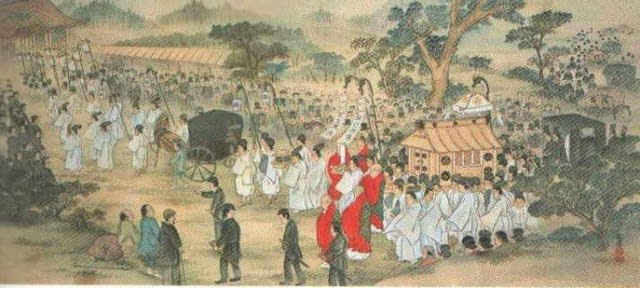

葬儀の際は沿道に1万人もの人々が集まったそうで、その様子は「天璋院葬送之図」と云う絵画にも描かれている。

(画像・天璋院篤姫、天璋院葬送之図)

*まとめ

徳川家を安泰なものにする路線を敷いてこの世を去る

「その後」の日本史

歴史に名を残した偉人たちの「その後」

コルチカム Colchicum autumnale My best days are past(私の最良の日々は過ぎ去った)

今日限り 松山千春

https://www.youtube.com/watch?v=8ipEBpWbz_E