人が感じる「美」というのは様々で、

それでも私たちが西洋!の美の感覚に

傾いていることは、

残念ながら事実ではないでしょうか。

テレビである人に、「わあ、顔小さい!」

って言ってた。

これって、誉め言葉ですよね。

かつて舞台俳優は「顔は大きいほうが舞台映えする」

と言われていた時代もあったのに。

いつの時代だあ。

歌舞伎役者、これからはどんどん顔小さく

なるのかなあ。

細い、足が長い、細いウエスト~~、

ボンキュッボンのBWHライン~~。

その結果、自分の身体に引け目を

感じるようになって。

先にアップした矢田部さんの

「たたずまいの美学」。

その実践編ともいえる

「からだのメソッド~立ち居振る舞いの技術」

(ちくま文庫)

を読んでみました。

この方、身体技法の研究に携わると同時に、

ご自身、椅子を作る作業をするときには、

「帯で身体を安定させると作業がすごく楽」と、

先の著書に記してありました。

だからといって、キモノだけの身体の使い方を

提示するだけではなく、

洋服のときの立ち方、歩き方も指南。

もはや、キモノだけの生活はありえませんからね。

要は、洋服とキモノでは「立つ」「歩く」といった

技術を使い分ける。

そうすれば、どちらでも無理なくきれいな姿になる、

ということですね。

「立つ」「歩く」「座る」

こういった基本技術を、私たちは、

「背筋を伸ばす」「胸を張る」といった言葉に

よって、ほら、朝礼!とかで、

教えこまれてきたわけですが、

基本になっているのは、やはり西洋式。

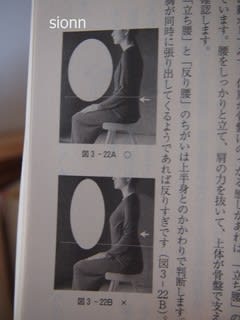

反り腰はNG。

しかし、本来、日本人には日本人の立ち方、

座り方、歩き方があったわけで。

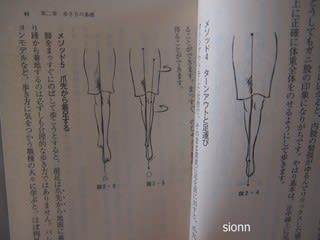

たとえば「歩き方」。

洋服とキモノの違いは、

洋服で歩くときには、膝を曲げず脚真直ぐ伸ばし、

つま先から着地。

膝を曲げず真直ぐが基本。

西洋の身体技法はバレエが基本。

ターンアウトとかね。

キモノのときにはすり足を基本に、

歩くときには少しつま先を内側に。

これは作法というより、

「理にかない、かつ無理なく、美しい」

キモノと洋服だけではなく、

歩き方や立ち方は日本舞踊、武術など、

それぞれに理にかなったメソッドがあるそうです。

この本のいいところは、

自然に沿った身体の使い方を

自分の身体に覚えさせることによって、

疲れない身体を得ると同時に、

「自分の身体に備わった美に目覚める」

ことでしょうか。

「これが美しい」「こうしなければ」

と決めつけるのではなく、

自分の身体に添った

正しい身体感覚を身に着けることで、

それぞれ違った身体に備わった美、

を再認識する。

すなわち自分の美に気づく。

本には、お茶碗とお箸の持ち方、

といった基本中の基本まで、

なぜそうなったかが記してあります。

着付けについては笹島寿美先生の

「骨格を考えた着付け」を参考例に。

コツをつかむの「コツ」は骨のこと。

なるほど、面白いですね。

本書のなかにある、学生の言葉。

「同じ型を学びながら、

そこから滲み出てくる違い、

そのたたずまいが個性ではないのか」

美の基準を「これっ」と一つに決めるのではなく、

理にかなったノウハウを身に着けることで、

一人ひとり身体が違うように、

その人に合った美をみつける。

お茶の動きも美しい~~。

戦後、向こうの訓えをいろいろ

叩き込まれてきた身としては、

はい、私のことです。

ようやく、これらの本によって、

日本人本来の持つ、身体の美に気づいたよ。

もっと早くに、若い頃に知りたかったな。

ということで、あとは

実践あるのみ。

いつも応援ポチ

ありがとうございます。

以前あるイベントでご一緒した日常和装で暮らされている男性はごく自然になんばで歩いていました。

帯の効能ですが、腰痛対策ですね。車で長距離運転も帯は楽です。車で旅行の時は和装で運転します。勿論、足下は下駄や雪駄は駄目ですよ。

こんにちは。きものと身体の関係のお話、とても興味深く読ませていただいています。着物を着るうえでとても大切な、でもこれまであまり触れられてこなかったことだと思います。

先日日本橋の三越カルチャーサロンで行われた地唄舞の先生による「日本古来の体の使い方講座」というのを受講してきました。

紫苑様が紹介されている内容とポイントはほぼ同じで、特に先生が強調されていたのは

・膝をゆるめる

・骨盤を立てる

・丹田を意識する

・肩甲骨を使う

ということでした。

以前、師岡宏次さんの昭和10年の写真「散歩」を見た時、銀座を歩く着物姿の女性がとても美しく忘れられませんでした。日本的なおかめ顔のその女性。でも、彼女は「たたずまいの美」そのものでした。

コテコテの日本人体形の私、洋服より着物の方が自分を素敵に見せてくれるかな、と思い着るようになったものの、和装時の姿勢や歩き方、重心の入れどころなどがわからず、ずっとモヤモヤしてきました。着物に合った身体感覚を体得できたら、あの昭和の女性に近づけるかな。

胸を張って自分標準の美、目指したいです。

矢田部さんの本も読んでみます♪

紫苑様、とっても濃いテーマありがとうございます!

いつも心強く参考になるコメントありがとうございます。本当にうれしいです。私はきもので歩くほうが楽ですが、どこか間違っているかなとの不安がいつもあります。きれいな歩き方は洋服のほうが難しいです。確かに帯は電離ですね。何度かぎっくり腰をやりましたが、そのときに使った腰痛ベルトと同じです。これからも何かありましたらよろしくお願いします。

嬉しいコメントありがとうございます。地唄舞の身体の使い方を受講されたのですね。私も行きたかったです。いや、確かに歩き方、立ち方などでその人の印象はかなり変わります。少しこのテーマを探ろうと思っています。きものの立ち方は、写真を撮るときには、少し足を開いてしまいます。まずこれを直してみます。これからは、もう顔や身体ではなく、こういう「たたずまい」を目指したいと思っています。今後ともご意見よろしお願いします。とても参考になります。