◆shiso家のわんこをご紹介◆

演舞場での通し観劇、夜の部です。

一幕目 歌舞伎十八番の内 矢の根

曽我五郎:坂東 三津五郎

大薩摩主膳太夫:中村 歌六

馬士畑右衛門:坂東 秀調

曽我十郎:澤村 田之助

二幕目 五世中村富十郎一周忌追善狂言 連獅子

狂言師右近後に親獅子の精:中村 吉右衛門

狂言師左近後に仔獅子の精:中村 鷹之資

僧蓮念:中村 錦之助

僧遍念:中村 又五郎

三幕目 神明恵和合取組 め組の喧嘩 ~品川島崎楼より神明末社裏まで~

め組辰五郎:尾上 菊五郎

お仲:中村 時蔵

尾花屋女房おくら:中村 芝雀

九竜山浪右衛門:中村 又五郎

柴井町藤松:尾上 菊之助

伊皿子の安三:中村 松江

背高の竹:坂東 亀三郎

三ツ星半次:坂東 亀寿

おもちゃの文次:尾上 松也

御成門の鶴吉:市村 光

山門の仙太:市川 男寅

倅又八:藤間 大河

芝浦の銀蔵:大谷 桂三

神路山花五郎:澤村 由次郎

宇田川町長次郎:河原崎 権十郎

島崎楼女将おなみ:市村 萬次郎

露月町亀右衛門:市川 團蔵

江戸座喜太郎:坂東 彦三郎

四ツ車大八:市川 左團次

焚出し喜三郎:中村 梅玉

―矢の根―

三津五郎さんの矢の根率の高いあたくしです。

絶対数が多いのかな?

三つの都市で曽我五郎を演じて良いです、三津五郎さんだから???

そしてお馬さん競演率も高いキガス。

やっぱみんなお馬さんの一挙手一動足に釘付けになってる模様。

ほほえましく、お正月ならではの演目です。

演舞場のバヤイ、馬に乗ってって花道は頭さげなくても鳥口に入れるんだーと確認。

―連獅子ー

富十郎さんが亡くなって一年・・・

その追悼で大ちゃんが吉右衛門さんと連獅子・・・

このプログラムを聞いた段階から胸熱くなったけど、やはりやはり、涙なくして観ることできない一幕でした。

健気とはまさにこのこと。

大ちゃんのきりりと真一文字に結んだ口元に真摯さを感じ、それを大きく包み込む吉右衛門さん。。。

富十郎さんとの連獅子も観たかったけど、きっと客席のどこかで吉右衛門さんと鷹之資くんの舞を誰よりも頼もしく嬉しく観てるのは富十郎さんなのかな・・・と思いたい。

大好きな錦之助さんと又五郎さんが間狂言の宗問答の僧で応援してるのが嬉しい。

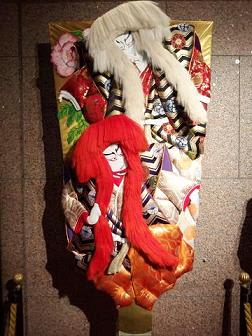

ロビーには大きな連獅子の押し絵の羽子板が、これまたご祝儀というか応援してる感じ。

―め組の喧嘩―

昼の加賀鳶とめ組の喧嘩、江戸の華、火消しが主役の演目。

人数揃ってるから、昼・夜、火ぃ消しちゃう?みたいな感じで決まったのかな

め組は町火消し、てやんでぇべらんめぇの鉄火の江戸っ子なんで喧嘩っぱやい。

や、喧嘩ばっかしてる。

そして無鉄砲にも格闘技分野の方との対決。

今回、持っていったのは大河くん。

着物の裾の左めくって、右めくって、ひょいっと尻っぱしょりする姿がかわいくて客席が沸いてました。

さんざ菊パパと時蔵さんが口喧嘩しても自分のセリフの番を間違えず入り込むのは感心しちゃいます。

喧嘩場、菊ちゃんが纏を手に持ち梯子を登っていく様にカンドー

町火消しのイナセ感にしびれました。

演舞場の幕間は絶対そばだぜぃ~

今日はなめこそば。

今日はなめこそば。

壽 初春大歌舞伎

平成24年1月2日(月)~26日(木)

新橋演舞場

初春大歌舞伎、新橋演舞場にて昼夜通し観劇です。

一幕目 相生獅子

姫:中村 魁春

姫:中村 芝雀

二幕目 祇園祭礼信仰記 金閣寺

此下東吉実は真柴久吉:中村 梅玉

雪姫:尾上 菊之助

十河軍平実は佐藤正清:中村 錦之助

松永鬼藤太:中村 松江

狩野之介直信:中村 歌六

慶寿院尼:中村 東蔵

松永大膳:坂東 三津五郎

三幕目 盲長屋梅加賀鳶 ~本郷木戸前勢揃いより赤門捕物まで~

天神町梅吉/竹垣道玄:尾上 菊五郎

女按摩お兼:中村 時蔵

春木町巳之助:坂東 三津五郎

魁勇次:中村 又五郎

虎屋竹五郎:中村 錦之助

昼ッ子尾之吉:尾上 菊之助

磐石石松:中村 松江

数珠玉房吉:坂東 亀三郎

御守殿門次:坂東 亀寿

金助町兼五郎:尾上 松也

お朝:中村 梅枝

妻恋音吉:河原崎 権十郎

天狗杉松:坂東 秀調

御神輿弥太郎:市川 團蔵

道玄女房おせつ:中村 東蔵

伊勢屋与兵衛:坂東 彦三郎

雷五郎次:市川 左團次

日蔭町松蔵:中村 吉右衛門

―相生獅子―

獅子もので幕開けのお正月歌舞伎。

女形で獅子頭をブンブンふるミスマッチ感を楽しんじゃいました。(なんつー見かた)

―金閣寺―

梅玉さんがヒーロー役ってのがテンションあがりますなぁ。

なんか内に秘めた炎を感じるのです。

そして菊ちゃん初役の雪姫。

健気さ満載で桜の花びら舞い散る中大木に縛られてる姿が悲壮感と美の倒錯の世界~

松永大膳の三津五郎さんも悪々しいのが憎々しくて、この正義の味方と悪役、ヒーロー ヒールのキャラのわかりやすさを楽しむ一幕です。

ヒールのキャラのわかりやすさを楽しむ一幕です。

―盲長屋梅加賀鳶―

夜も火消しの集団のお話ですが、こっちは加賀藩おかかえの大名火消しのハナシ。

本郷勢ぞろいでもお品がいい感じ。

錦之介さんの立ち姿がすごくきれい、角度かな、足のポジションかな。

声の良い菊五郎劇団のみんなの合唱が圧巻の本郷木戸前の場。

そして黙阿弥作品の実ハ・・・の笑っちゃう顛末。

華々しく、歌舞伎味を満喫できる舞台でした。

壽 初春大歌舞伎

平成24年1月2日(月)~26日(木)

新橋演舞場

今日は平成中村座、夜の部を観劇。

浅草駅の階段を登ったらめぐりんの停車場で、ちょうど待乳山方面のバスがいました。

めぐりんに乗って2個目で中村座の近くに到着~

晴れわたった夕暮れ空にスカイツリー

晴れわたった夕暮れ空にスカイツリー

江戸の芝居小屋のバックにスカイツリー

江戸の芝居小屋のバックにスカイツリー

平成中村座、松席の2列目~

一幕目 芦屋道満大内鑑 葛の葉

女房葛の葉/葛の葉姫:中村 扇雀

安倍保名:尾上 松也

信田庄司:片岡 亀蔵

二幕目 積恋雪関扉

関守関兵衛実は大伴黒主:中村 勘太郎

傾城墨染実は小町桜の精:尾上 菊之助

小野小町姫:中村 七之助

良峯少将宗貞:中村 扇雀

三幕目 松浦の太鼓

松浦鎮信:中村 勘三郎

大高源吾:尾上 菊之助

お縫:中村 七之助

宝井其角:坂東 彌十郎

幕間弁当には個数限定の麻鳥の釜飯を買って入場しました。 ほかほかだお

ほかほかだお

本日も満員御礼のてい。

本日も満員御礼のてい。

―葛の葉―

葛の葉の二役のトリックを鮮やかにやってて

松也くんのダンナさま、ぅ、初々しい。

障子に別れの歌を書くところは、元国土交通省の看板も書かれるくらい達筆なお母様だから扇雀さんの文字はいかに?と期待しました。

「恋しくが・・・」の恋の字がきれい

―積恋雪関扉―

常盤津は常盤津兼太夫さんです。わーい 久々ぁ

久々ぁ

勘太郎くん、関兵衛の貫禄もあり、若々し動きも見せ、大奮闘です。

菊ちゃん、桜の精でぼぉ~と登場した姿はきれいですが・・・まだ声がかすれてます。

熱い舞を見せてくれましたが…

関兵衛が眠りにつくとき椅子が倒れて、激しく膝を打った形で地面に座ってしまった

桜席(舞台の上の横の席)から「あっ!」と声が出て、大丈夫か心配したけど、立ち上がって踊っていたから怪我はなかった模様。

―松浦の太鼓―

お座敷の火鉢や煙草盆など小道具が「いい品」な感。

うひょー 菊ちゃんの赤穂浪士の扮装すてき~

菊ちゃんの赤穂浪士の扮装すてき~

文学肌の義士という大高源吾のキャラもあってるし、声は本調子じゃないけど、討ち入りの様子を語るくだりはすがすがしく、松浦のお殿様じゃなくてもあっぱれ と言いたい~

と言いたい~

勘三郎さんの松浦候は、ホントに愛嬌たっぷりで、ヤキモキしてるとこも、大高源吾の妹に八つ当たりしちゃうとこも、討ち入りしてくれて嬉しい~ってとこも同調できる可愛さ。

松の枝の雪がザバっと落ちて、拍子木が鳴ると、舞台奥が開き、クリスマススペシャルでライトアップされたスカイツリーがドーン

白いドット模様のイルミネーションで雪がふっているように見えます。

遠くに扮装した家来も立ってます。

寒い中ご苦労でござる。

スカイツリーが点灯したのは昨日と今日だけだからラッキー

幕が閉まっても拍手が鳴りやまず、も一度幕が開きました。

勘三郎さんと菊ちゃんが舞台に残っていて、勘三郎さんは「ふふ、スカイツリー」って嬉しそうに指差してました。

そして菊ちゃんのことを

「芝居のなかで大高源吾エライエライって褒めてますけど、ほんとーによくやってるんですー」

とリアル褒め褒めしてました。

そして、

「クリスマスイブにまぁ、歌舞伎を観に来てくれてありがとうございます」

と、クスクスしながら挨拶。

カテコも見れてよかった

中村座から浅草駅へ行く帰り道・・・

雪模様のスカイツリーをパチリ

そして、駅からの夜景もパチリ

そして、駅からの夜景もパチリ

十二月大歌舞伎

平成23年12月2日(金)~26日(月)

平成中村座

「歌舞伎観たことなーい 観てみたーい

観てみたーい 」というAtKちゃんとAkSちゃん。

」というAtKちゃんとAkSちゃん。

江戸の芝居小屋の風情を味わえる平成中村座にご案内いたします。

浅草駅からスカイツリーを見たとこからテンションはUP

こうしてなかったものが自然な風景となっていく不思議。

こうしてなかったものが自然な風景となっていく不思議。

平成中村座昼の部、松席で3つ並びで観劇です。 開演するとこの提灯は上に隠れるんだじょ。

開演するとこの提灯は上に隠れるんだじょ。

菅原伝授手習鑑

一幕目 車引

梅王丸:中村 勘太郎

桜丸:尾上 菊之助

杉王丸:中村 虎之介

藤原時平:片岡 亀蔵

松王丸:坂東 彌十郎

二幕目 賀の祝

桜丸:尾上 菊之助

梅王丸:中村 勘太郎

八重:中村 七之助

千代:尾上 松也

春:坂東 新悟

松王丸:片岡 亀蔵

白太夫:坂東 彌十郎

三幕目 寺子屋

松王丸:中村 勘三郎

武部源蔵:尾上 菊之助

戸浪:中村 七之助

園生の前:坂東 新悟

春藤玄蕃:片岡 亀蔵

千代:中村 扇雀 劇場とはまた違った趣で観る歌舞伎…

劇場とはまた違った趣で観る歌舞伎…

しかし、お座敷なんで体育座りしないとシンドイでござる。

今日のお弁当はヒレステーキサンドにしてみました。 柔らかお肉でした

柔らかお肉でした

―車引―

花道から梅王丸、上手揚幕から梅王丸が登場し言葉をかわす。

あり、菊ちゃん?声が・・・かすれてます。どぼじたの~?

先週母上さまがすでに観劇していて「菊ちゃん、素晴らしかったわ~」とか言ってたから、そんときは声は大丈夫だったはず。

風邪っぴきなのかな

梅王丸勘太くん、ハイテンションをキープしながら型をひとつひとつ綺麗に決めててすがすがしい。

前髪くんだもんね、すんごくはっちゃけてていいと思う。

菊ちゃん、むきみがとっても顔に似合ってて、絵面として、見とれる一幕です。

杉王丸の虎之介くん、いとこの壱太郎くんとくりそつやないかい。

声がわり中か、セリフはひっくり返り気味だったけど、姿勢正しく務めてました。

彌十郎さんの松王丸とは・・・三つ子だよね~

―賀の祝―

喧嘩シーンのセリフが現代調になってる、と思ったらしいAkSちゃん。

うんにゃ、「チクショーめ」とか「なぶり殺すぞー」とか現代翻訳してるわけじゃないよ。

こっちに米俵が飛んできそうな勢いで喧嘩してて、さすがの臨場感

菊ちゃんの桜丸、不憫さ満載でジーン

千代さん、でかいなー。

―寺子屋―

菊ちゃんは生き返って源蔵です。

寺子屋のお師匠さんという雰囲気はちょいと少ないけど、悩める二枚目辛抱立ち役の風情がたっぷりです。

花道から寺子屋へ腕組みして進む姿も、なにやら、苦悩に満ちてる感じいっぱい。

声がかれてるけど、低く絞りだしていてますます憐憫の情がわいてきます。

勘三郎さんの松王丸、以前観た時、どうも残念な印象だったけど、今回は小屋の大きさもあってるのか、いろいろな苦労が肥やしになっているのか、すごく苦しみが伝わってきました。

忠義の美徳を貫いた人間というよりも人情的な温かみを感じました。

目から鼻から涙がじゅるじゅるに出てた…

客席からもすすり泣きの音がいっぱい聞こえててて、隣のAkSちゃんもずびずび泣いとる。

「お母さん(扇雀さん)の芝居に泣いちゃったー」って。

そういいつつ、義太夫さんに目が釘付けになったらしく、

「ちょっと、あのカンテさんに夢中なんだけど…」「ギターさんも不思議な声出してたし」

義太夫=カンテ、三味線=ギターになっとる。

小さい小屋なので、小太郎を弔うお線香の香りがすごい薫ってきました。

終わってから、感想を述べるAtKちゃんとAkSちゃん。

「おのうえさんは…」とか「きくのさんは…」とか、そこで切る、みたいな新鮮な呼称。

初めての歌舞伎を楽しんだようで、今度は舞踊もみたいって。

良かった

てくてくてく ・・・と二天門まで歩いてきて、浅草寺に横入り。

・・・と二天門まで歩いてきて、浅草寺に横入り。

AtKちゃんが「前にここでおみくじ引いたら凶だったんだよねー」と。

凶とかあるんだ。引いてみようということになって3人でガラガラと箱振って引いてみました。 ハイ、あたくし、凶でした。

ハイ、あたくし、凶でした。

-道をゆかんとすれども海、川のへだてが有りてゆかれぬなり

-けわしき山に向かいて車を押すがごときなり

-進むことも退くことも成らず難儀のていなり

-邪魔をする人有りて万事整わぬなり

-願望叶い難し

-病人おぼつかなし

-失せもの出で難し

-待ち人来たらず

-家造り、引っ越し見合わすべし

-嫁取り、婿取り、人をかかえる、旅立ち、悪ろし

と、書かれてます。

…ここまで悪いことってある?ありえる?らりる?れろ?

AkSちゃんも『凶』だった。

えらい数の凶みくじ仕込んでんなー。

これはきっと今年のことだろう。

新年あけたら、引きなおそう。ケロっ。

今夜は終電も気にせず飲みたいのでホテルを予約

3人一部屋で部屋飲みオールナイトっ

ホテルにチェックインして、おでん屋さんへ向かいました。

おでん大多福は夕方5時開店。

5分前くらいにはお店に着きましたが、すでに並んでまふ。

奥のお座敷に通していただき、冬の醍醐味、おでんをいただきます。 ビールで乾杯して・・・

ビールで乾杯して・・・ ちょうまっ!牛スジ煮込み

ちょうまっ!牛スジ煮込み お好みのおでんを頼んでテーブルのお鍋であつあつでいただきます。

お好みのおでんを頼んでテーブルのお鍋であつあつでいただきます。 しまあじのお刺身~

しまあじのお刺身~ 唐揚げ~

唐揚げ~

解放感でいっぱいで熱燗2合とっくりを頼むこと8本

お酒って不思議。いくらでも飲めるのよねー

次のお店、有名焼肉店に行ってみたのですが、満員で入れず。

ホッピー横丁へふらふらと行ってみました。

一番奥の岡本といお店に呼びこまれるまま入って、また熱燗ちびちびと。 サービスで煮込み出してくれたが・・・

サービスで煮込み出してくれたが・・・

店を出て、眼前にあるラーメン屋に吸い込まれるように入店。 ら麺亭で支那そば的なラーメンいただくぅ。

ら麺亭で支那そば的なラーメンいただくぅ。

そしてシャンパンや缶チューなど買い込んで、楽しい部屋飲み →玉砕。

→玉砕。

十二月大歌舞伎

平成23年12月2日(金)~26日(月)

平成中村座

勘太郎くんが来年2月に『中村勘九郎』を襲名するのに先だって、浅草雷門から浅草寺本堂まで襲名お練りがありまして、母上さまとつるちー連れて浅草に来ました。 たくさんの人でちよ。つるちよ。

たくさんの人でちよ。つるちよ。

売られた喧嘩は即買するしゅりちゃんは人出の多いこんなときはお留守番です。

お練りの始まりに木遣り歌があるというので、鳶のハッピ着てきました。

おそろいでちよ。

おそろいでちよ。 中村屋親子3人で練り練りです。

中村屋親子3人で練り練りです。

お練りの列はあやめ連のお囃子の山車が先導。

お練りの列はあやめ連のお囃子の山車が先導。 本堂まで押すなへすなの大騒ぎ。

本堂まで押すなへすなの大騒ぎ。

それでも、あっという間に本堂に到着。

本堂の手前、壇上から見ると…

写真撮ってる方。

写真撮ってる方。

ほぼ全員が撮ってる姿が圧巻。 写真撮られてる方。

写真撮られてる方。

勘太郎くん、七之助くん、勘三郎さんがご挨拶。

奥様の愛ちゃんや中村屋のお弟子さんも勢ぞろいで大きなイベント終了です。

もう2時過ぎなのでおなかも空いたし、わんこ のホッピー横丁へ向かいました。

のホッピー横丁へ向かいました。 「わんちゃん入れるよー」と声をかけてくれた赤とんぼに。

「わんちゃん入れるよー」と声をかけてくれた赤とんぼに。 さぁ、飲むでちよ。つるちよ。

さぁ、飲むでちよ。つるちよ。 牛すじ煮込み

牛すじ煮込み ポテトサラダ

ポテトサラダ アジフライ

アジフライ 焼き鳥

焼き鳥 手羽焼き

手羽焼き

正統オヤジ飲み して浅草下町を堪能しました。

して浅草下町を堪能しました。

新橋演舞場、今日は夜の部を母上さまと一緒に観劇です。

一幕目 歌舞伎十八番の内 外郎売

外郎売実は曽我五郎:尾上 松緑

小林朝比奈:河原崎 権十郎

茶道珍斎:坂東 亀三郎

近江小藤太:坂東 亀寿

曽我十郎:尾上 松也

大磯の虎:中村 梅枝

八幡三郎:中村 萬太郎

化粧坂少将:尾上 右近

梶原景時:片岡 亀蔵

小林妹舞鶴:市村 萬次郎

工藤祐経:坂東 三津五郎

二幕目 京鹿子娘道成寺 道行より鐘入りまで

白拍子花子:尾上 菊之助

妙念坊:尾上 松也

喜観坊:尾上 右近

雲念坊:市川 男寅

阿観坊:坂東 小吉

仙念坊:市川 團蔵

謹請坊:澤村 田之助

三幕目 髪結新三

髪結新三:尾上 菊五郎

手代忠七:中村 時蔵

下剃勝奴:尾上 菊之助

白子屋娘お熊:中村 梅枝

家主女房おかく:片岡 亀蔵

加賀屋藤兵衛:河原崎 権十郎

車力善八:坂東 秀調

白子屋後家お常:市村 萬次郎

家主長兵衛:坂東 三津五郎

弥太五郎源七:市川 左團次

―外郎売―

今月は七世尾上梅幸、二世尾上松緑追善興行なので、その二人の縁の出し物が並んでいます。

松緑さんの外郎売は口跡も明瞭になって、力強く骨太な五郎像となりました。

狂言半ばで口上も入り、七世梅幸丈、二世松緑丈を偲ぶ言葉に加えて松助さんの七回忌であることも述べていて、もう七年も経つのか、驚いてしまいます。

松也くんがきれいな十郎を務めてて追善興行の花を添えてます。

―京鹿子娘道成寺―

いよいよ、菊ちゃんのソロ道成寺。

鍛錬の蓄積がたまものとなって舞台で開花です~

この大曲を踊る側も見る側も集中力が切れることなく、幻想の世界へ入りこみました。

道成寺は体力だけは踊れない、かといって経験を積んで解釈できるころにはハードな舞踊です。

菊ちゃん、今が時分の花と思わせるサイコーの踊りでした。

恋の手習い後の手拭いまきは・・・ 母上さまもあたくしもゲッチュー

母上さまもあたくしもゲッチュー

うっほーい

うっほーい

幕が閉じて拍手とため息がどよどよと渦巻いていました。

食事休憩は2階の「かべす」へ予約なしで行くと茹でたておそばがいただけるので、ダッシュで向かいます。 天ぷらそば、つるるっとな。

天ぷらそば、つるるっとな。

―髪結新三―

菊パパの新三の色っぽい目と麗しのおみ足をまじかで観て、くらくら。

色男すぎると評で書かれた勝奴の菊ちゃんの悪ふうな感じも、むふふ。

しかしなー、今回左團次さんがダークホース

かっこいいの、なんのって。

着こなしとか足の長さとか

いつもケチケチジジィ大家さんが多いけど弥太五郎源七おやびん~ かっこいいっす

かっこいいっす

吉例顔見世大歌舞伎

平成23年11月1日(火)~25日(金)

新橋演舞場

新橋演舞場において吉例顔見世大歌舞伎、絶賛上演ちう。

今日は 昼の部観劇。かっぶりつき~

一幕目 傾城反魂香 土佐将監閑居の場

浮世又平:坂東 三津五郎

狩野雅楽之助:河原崎 権十郎

土佐修理之助:尾上 松也

将監北の方:坂東 秀調

土佐将監:坂東 彦三郎

女房おとく:中村 時蔵

二幕目 道行初音旅 吉野山

佐藤忠信実は源九郎狐:尾上 松緑

逸見藤太:市川 團蔵

静御前:尾上 菊之助

三幕目 魚屋宗五郎

魚屋宗五郎:尾上 菊五郎

女房おはま:中村 時蔵

小奴三吉:尾上 松緑

召使おなぎ:尾上 菊之助

茶屋娘おしげ:尾上 右近

丁稚与吉:藤間 大河

岩上典蔵:片岡 亀蔵

菊茶屋女房おみつ:市村 萬次郎

父太兵衛:市川 團蔵

磯部主計之助:坂東 三津五郎

浦戸十左衛門:市川 左團次

―吃又―

いつも思うんですが、虎のクォリティが低いと思いませんこと?

江戸時代、ナマの虎を見たことないからあんなイメージで作ったのをそのままに継承してるのかなぁ?

黄色いクマさんみたいで…

松也くんが初々しくてさわやかな修理之助で、

先輩を越して出世しちゃった申し訳なさも醸し出しているようでこの吃又の中での存在感が大きく感じました。

彦三郎さんと秀調さんのおっしょさん夫婦の居住まいが鷹揚で最初からやさしい空気でした。

―吉野山―

菊ちゃんの見た目がかわいいです。

なんか今の顔の肉付き加減とかが、この静の衣装に合ってるのかな~。

静の踊りも手に入ってる毅然さもあって物語性が出てる感じしました。

松緑さんの忠信の舞もキメポイントきっちりおさえてて、とってもイイ

花道から本舞台への笠フリスビー、頭上を通っていき、藤太キャッチ成功

―魚屋宗五郎―

ちっちゃーい大河くんが、トコトコと花道を歩いていって、宗五郎宅について、戸をあけて迎えるのが松緑さん。

見守っているとも、厳しく見てるともとれるような表情をしながらのセリフのやり取りは聞いてて知らず知らず首がフムフムと縦揺れしてまうー。

そして酒屋の丁稚の生意気なセリフを大きい声でハキハキ言って、大きな拍手。

世話物にプラスアルファの心温まる演出です。

吉例顔見世大歌舞伎

平成23年11月1日(火)~25日(金)

新橋演舞場

ここ数年お正月に国立劇場で菊五郎劇団の復活狂言興行が続いてましたが、今回早くも10月に登場。

『開幕驚奇復讐譚』←かいまくきょうきふくしゅうものがたり。

開幕驚奇とは「開けてびっくり~」という意味だそうで、非現実的、非科学的、非倫理的、不条理ドラマです。

野山の仙女 九六媛/木綿張荷二郎/斯波義将:尾上 菊五郎

藤白安同妻 長総/足利義持:中村 時蔵

新田貞方/新田小六助則:尾上 松緑

褄笠小夜二郎 /楠姑摩姫:尾上 菊之助

野狐銀次:坂東 亀三郎

熊谷満実:坂東 亀寿

野上復市:中村 梅枝

赤松満雅 尾上 右近

藤白安同:河原崎 権十郎

乳母 母屋:市村 萬次郎

旅籠屋亭主 与九介/隅屋維盈:市川 團蔵

畠山満家:坂東 彦三郎

足利義満:澤村 田之助

演出も新しい試みをしていて、文字通り”開幕驚奇”なお芝居でした。

新田貞方討ち死にのシーンも黒幕から討つ方(権十郎さん)、討たれる方(松緑さん)の顔だけにょっと出して、あたかも暗殺といった感じを出してるし、小夜二郎、新田小六らが九六媛に修行をうける場所も国立のセリを十二分に利用してかなり異次元空間です。

そしてその異次元での菊パパのリスペクト ガガコスチューム

ガガコスチューム 凛々しい仙女だじょ。

凛々しい仙女だじょ。 ←元ネタ

←元ネタ

菊パパと菊ちゃんの両花道の宙乗りが最大の盛り上がり

菊パパは眼が赤く光る白い狼にまたがり仮花道の上空を、菊ちゃんが両脇にワイヤーがついた光一スタイル(Shockのね )で本花道上空。

)で本花道上空。

菊ちゃんは、やはりShockばりにぐるんぐるん回転してました。

そーいえば先月、帝劇のDREAM BOYS観に行ったら菊ちゃんが観に来ててワイヤーアクションにすごい興味持ってるみたいに見てたよーという情報をHiYさんから聞いてた。

そっか~、最新テクを研究してたんだね。

今回のチャリ場は三幕目の宿屋でのシーン。

「撫子」という看板があるから、「おぉイマドキ・・・」と思ってたら仲居さんたちが青い着物に白袴、背番号もつけて蹴鞠

立ち回りは足場が狭そうな屋根上で菊ちゃんを中心にみせてくれます。

劇団一のトンボ、バク転のできる人がいなくてちょっとさみしい気持ちでしたが・・・。

登場人物のキモとしては時蔵さん。悪すぎっしょ。悪すぎて笑いが

そしてなんだかびっくらしたのが、松也くんの脚の太さ

なんかずいぶんとむっちりしてんのね

いろんな趣向をこらして面白い場がいっぱいだけど、暗転になる幕間が長いかなー。

でも華やかな作品で、菊五郎劇団で、国立劇場だからお正月のような気分になりました。

通し狂言『開幕驚奇復讐譚』

平成23年10月3日(月)~10月27日(木)

国立劇場 大劇場

7、8、9月と菊ちゃんは歌舞伎公演お休みですが、今日はチャリティ舞踊を主催・出演なので、浅草公会堂へ観に行きました~

一幕目

上『子守』:尾上右近

下『うかれ坊主』:尾上菊之助

二幕目

『藤娘』: 尾上菊之助

右近さんの『子守』は達者な動きと面長な顔だちで、妙に大人な感じがしました。

お父様の延寿太夫さんが後ろで唄われてましたが、ますますそっくりに

綾竹のさばきも見事で、丁寧な踊りに和の美しさを醸し出してました。

菊ちゃんの『うかれ坊主』、前にMOA美術館の能楽堂での素踊りは観ていましたが、今回はメイクばっちり。

顔、濃っ

黒紗の羽織ごしに足腰が透けて見えて、鍛えられた身体と、安定した踊りに鼻の下青々の坊主の様相よりも何か芯のあるものを感じました。

ギャップを狙っての二幕目『藤娘』はあでやか~

非常灯も消し、真っ暗くら~からバチっとあかりが付いた舞台面の藤の大木と藤娘は感嘆の声

立派な足腰見たあとだからか、しなやかさや安定をより感じました。

大きな拍手で、チャリティの意向に賛同し、眼福の舞踊も観れて劇場全体が温かい気持ちになっているのがわかります。

尾上菊之助チャリティ舞踊公演東日本大震災復興に向けて『祈り』

平成23年7月12日(火)

浅草公会堂

コクーン歌舞伎は第十二弾となるそうです。

今回は菊ちゃんがコクーン歌舞伎初参加で鶴屋南北の『盟三五大切』

薩摩源五兵衛実ハ不破数右衛門:中村 橋之助

芸者妲妃の小万実ハ神谷召使お六:尾上 菊之助

船頭笹野屋三五郎実ハ徳右衛門倅千太郎:中村 勘太郎

芸者菊野:坂東 新悟

若党六七八右衛門:中村 国生

ますます坊主/徳右衛門同心了心:笹野 高史

船頭お先の伊之助:片岡 亀蔵

富森助右衛門/家主くり廻しの弥助実ハ神谷下部土手平:坂東 彌十郎

平場席の最前列

目の前の舞台は上がり框程度の高さで、足元前の50cmくらいは役者が通りますとのインフォメーション。

やぁやぁやぁ、近かったです。

チェロの生演奏でノスタルジックなメロディーで始まり~。

モネ?って感じの印象派絵画な紗幕の向こう、上手から小万と三五郎の乗った舟が下手へ漕ぎ出でてくる…

濡れ場はぼんやりと見せてますが、霞(?)がアートな感じの張りぼてでそれが2つに分かれて、まさかまさかの源五兵衛。

勘太郎くんの声があまりにも勘三郎さんにそっくりで、セリフまわしも鼻が詰まってる感じのしゃがれた感じも、どんどん似てキター。

八右衛門を国生くんが

もう大人の役を演るのですね。 (肉襦袢着てないよね? 肩のあたりの肉づきが・・・)

菊ちゃん小万が源五兵衛のビンボー長屋へおしかけるときの着物が黄色と朱の縞模様ってのが新しい。

いかにも芸者な紺や黒じゃなく、でもなんか粋な感じでかわいい。

次に廓でのひと芝居のシーンではすそに蝙蝠の絵柄の着物。

この蝙蝠の意味、なんだろー。

大道具が抽象的なタッチで出来上がっているなか、五人切りのシーンは装置がリアルに作りこんでて、二階への上がりも踊り場とかあるし、盆がまわって裏手に控える源五兵衛も見せる。

この盆が廻るときギシギシいって、なんか不気味感が増します。

小万と三五郎がどーにかこーにか逃げて一幕目終わり。

ビールを買って戻ってくるとビニールシート2枚とタオルがお席に。

二幕の後半で雨が降るので透明ビニールで防御し、水玉ビニールは荷物をくるみ、濡れたらタオルで拭いてくださいと。

四谷の長屋ではやりすぎない彌十郎さんと、時事ネタ満載の笹野さんで面白シーンがつづくけど、菊ちゃんと乳飲み子、殺されちゃうのよね。ザンコク

このシーンはやっぱ眉間にしわがよってしまう。

源五兵衛が切り付ける一部始終はスローモーション。

恨みで殺してるより、なんかイっちゃってる感じ。

そして、雨。

緞帳の位置に一線の雨がすごい勢いでこっちにはねてきました…

でも、暑いもんだからビニールシートで防御せずそのまま濡れてみました。

客席を進む源五兵衛のところにミストの雨。今日の蒸し暑さには良いです。

小万の首を持ち帰りお食事のシーンは人形の首のまま。

小万に「あーん」と食べさせ口をぱっくりというのはありませんでした。

もくもくと一膳のごはんを食べるのがかえって不気味。

そして自分をおとしいれた三五郎も自分への忠義、騙し取られた100両も自分に渡すためと知った後の自責の念からの、自分が人を殺めなかったら…の幻想シーン。

五人切りのセットのとこでみんなの明るく元気に暮らす姿の中に、大星由良之助で勘三郎さんが登場

予習なく劇場に来てしまったので、勘三郎さんが出演してたこと知らなかった

パンフレットにも名前無いしー

カテコで自身番の2階の障子をうっすら開けて様子を覗き見してるのが見えました。

アンコールでその障子が開いて登場。

「中村屋」の掛け声がたくさん響いて、役者さん達の中にいても立ち位置が決まってないい風で、もしかして今日、サプライズ

ラストの妄想シーンと勘三郎さんの姿とでなんだか涙が・・・

配られたタオルは雨ではなく涙を拭かせていただきました。

コクーン歌舞伎 盟三五大切

2011年6月6日(月)~6月27日(月)

シアターコクーン

国立劇場で仁左様大奮闘の通し狂言 絵本合法衢、チケット抽選プレゼントに申し込んで当たったので本日、観劇~

左枝大学之助/立場の太平次:片岡 仁左衛門

うんざりお松/弥十郎妻皐月:中村 時蔵

道具屋娘お亀:片岡 孝太郎

道具屋与兵衛:片岡 愛之助

お米:中村 梅枝

太平次女房お道:上村 吉弥

松浦玄蕃:市川 男女蔵

佐五右衛門:片岡 市蔵

孫七:市川 高麗蔵

道具屋後家おりよ:坂東 秀調

高橋瀬左衛門:市川 段四郎

合法実ハ高橋弥十郎:市川 左團次

お席は3階の一番後ろ。背後は壁でつ。

客席全部を見渡せる席ですが、ぎっちり満員。

仁左様は時代物・大学之助と世話物・太平治の二役。

二役だとどっちかいい人、どっちか悪い人かと思いきや、どっちも極悪人。

躊躇することなくバッタバッタと人殺しぃ~

愛之助くんのけがれを知らぬ好青年や若々しい高麗蔵さんの爽やかさが好対照となりました。

今回、新しいって感じたのが吉弥さん、いい感じの女房

色っぽくて、賢そうでいい奥さんです。

悪を極めた大学之助も閻魔堂の場ではついに追い詰められ着物を脱ぐと、仁木弾正のように白い襦袢の下に黒いあみあみという姿になるはずが。。。白い襦袢が脱げちゃった・・・

絡まりまくってなかなかすきっと脱げなくて、みんながかたずをのんで見守る感じになっちゃいました

最期、仁左様ばったり倒れてしまって悪も断たれてめでたし~ となったとこで、むっくり起き上がり

となったとこで、むっくり起き上がり

「とざいとーざい。今日はこれぎり~」

と幕。

残虐極まりないお話でも歌舞伎味満載でスカッとおしまいとなりました。

通し狂言 絵本合法衢

平成23年3月5日(土)~3月27日(日)

国立劇場大劇場

歌舞伎座があったトコは、今はまっさらな地になってしまって新たな歌舞伎座の工事ちう。

ショベルカーやドリルでガガガガやってます。

なつかしい歌舞伎座に出会いに映画『わが心の歌舞伎座』を観にきました。

スクリーン上でふたたび~。

大御所11人がそれぞれ歌舞伎座に帰する思いを語っているのですが、みんな切り口が違って面白い。

勘三郎さんのほんとうに個人的なかかわりを歌舞伎座の象徴として語ることにすごく感動しちゃったし、この人の愛嬌に

歌舞伎座が閉じて、長年ここで働いていた方が取り壊す前なのに、誰が見てるというわけではないのに静かに箒で廊下を掃いている姿も沁みました。

貴重映像をノスタルジックなハイビジョン映像で見ることができますぞな、もし。

この映画、3時間強の長丁場なんすよ。

で、おなかぺこぺこになっちゃって、久々に稲庭干温飩 銀座佐藤養助へ。

限定メニュー「比内地鶏のつけ麺」 冬に嬉しい

冬に嬉しい つけ汁がコンロにかかってる

つけ汁がコンロにかかってる

稲庭のコシとつるりん感を味わって満足

「ごちそーさまー」とお店出るとお向かいにすてきなカフェの佇まい。 プレッツカフェクレープリー

プレッツカフェクレープリー

クレープオランジュちうのを頼みました。 見た目はチョコ、なかにオレンジマーマレードがたっぷり

見た目はチョコ、なかにオレンジマーマレードがたっぷり

オレンジ×チョコの大好きな組み合わせが食べれてしゃーわせ

『わが心の歌舞伎座』

平成23年1月15日~

東劇

今年も初芝居は国立劇場

お正月飾りで華やいでおりまする。

お正月飾りで華やいでおりまする。

初日のお楽しみ、鏡割りは菊ちゃん、松緑さん、菊パパ、時蔵さんが紋付き袴でロビーに登場。

そんなに早く行って並んだわけじゃないけど、蛇行の加減ですごく前で見れました

「音羽屋!」とか「萬屋!」とか「紀尾井町!」と声が飛ぶ中、国立劇場理事長の方の挨拶の時に「隼町!」

ウケる。そして、なんかカッコいい。「隼町」って。

松緑さんの挨拶・・・「柄にもなく二枚目を演るので、気分のいいお正月」なーんて言ってたけど、自分三のセンだと思ってるの

達陀だったんだってかっこよかったよ

芝居は200年前書かれた復活狂言『四天王御江戸鏑』

相馬太郎良門/鳶頭中組の綱五郎実ハ渡辺綱:尾上 菊五郎

源頼光/茨木婆:中村 時蔵

袴垂保輔/平井保昌:尾上 松緑

女郎花咲実ハ土蜘蛛の精/一条院:尾上 菊之助

やきいもの金/碓井貞光:坂東 亀三郎

はらぶとの福/酒田公時:坂東 亀寿

弁の内侍:中村 梅枝

七里姫/豊後忠政:尾上 右近

卜部季武:中村 萬太郎

巨勢国岡:尾上 松也

皮肉の喜兵衛:河原崎 権十郎

鰊の局:市村 萬次郎

伴森右衛門:市川 團蔵

星鮫入道蒲鉾:坂東 彦三郎

良門伯母真栄:澤村 田之助

序幕 相馬御所の場では、竜宮城を見たてて、唐風の扮装や舞があって明るく楽しい趣向になってます。

右近くんと子役さん達のお袖ひらひらの舞や、中華街で見るような龍の舞など見ごたえあるシーンから始まって、華やかです。

二幕目 一条戻橋の場ではこの芝居のテーマ蜘蛛さん出現。

これがバルーン的でぷくぷくしてます。

大きくて出来がいいわりにはちょっとしか出てなくて、また周りの破れ寺にとけこんで、イマイチインパクトに欠けた感…。

この場のクライマックスは菊ちゃんの宙乗り。

土蜘蛛の精となって糸をぱぁ~と撒き散らしながら空を飛ぶ。

ゆったり、静かに高く高く飛んでいく蜘蛛でした。

三幕目は世話ものの場面になっています。

ここらへんからストーリーは度外視して、江戸っ子風味な菊五郎劇団を楽しむ場としてあるようです。

鳶頭綱五郎の菊パパ、手にドーナツ持ってんの?と思ったら頭芋だって

お正月の風物詩とのことですが、ドーナツのお年賀みたいな感じですよ。

ここで手配かかってる綱五郎の似顔絵がエラくイナセな男に描かれてる、欲すぃな~

場面はお座敷になって、例のおふざけコーナー。

タータンチェック着物で子役さん4人のMZK48(三宅坂48・・・4人だけどね)

「会いたかった~会いたかった~会いたかった~ 」に

」に

「Yes 」と、黒みすから激しくはりきった声

」と、黒みすから激しくはりきった声

そして、お土砂。人がぐにゅぐにゅになるだけじゃなく、柱もぐにゃってなるのがすごい

あっぱれ美術さん

イマドキものは戦場カメラマンの登場。

見た目は本物かと思ったけど、しゃべりはもちっと研究して。

「困ります、お客様写真撮影は困ります~」と追っかける劇場係のおねえさんのぐにゃり方が上手

四幕目 二条大宮源頼光館の場では菊パパやっちまった

「中根屋の花咲…」と言いたいところを「中根屋の中咲」と言い間違えて、言いなおそうとしてからぐだぐだ。プロンプも激しくセリフを言うから客席も笑いがおきてるうち、「ごめんっ」と言ってその場をすっ飛ばした

菊ちゃんも必死にフォローしようとしてたけど、意味不明のまま流れていった…時が…。

NHKの中継~っ(汗)

大詰は菊ちゃんまたも宙乗り。

今度は舞台上を横切る感じで。これがかっこよかった、というか不気味な雰囲気でした。

松緑さん保昌の活躍で蜘蛛退治。

蜘蛛がテーマなだけに立ち回りの四天のスパッツは赤地に濃紺か黒の網目模様で、さながらスパイダーマン。

れれれ、蜘蛛を退治するのがスパイダーマン?

狙ってたかどうかは不明です。

北野天満宮の場での勢揃いでは菊ちゃんは美しい公家姿で幕で、お正月らしく深く考えなくて楽しい舞台でした

初春歌舞伎公演『四天王御江戸鏑』

平成23年1月3日(月)~1月27日(木)

国立劇場

今年最後の観劇は日生劇場での歌舞伎。

西洋の香りぷんぷん劇場だけど、破風や羅漢席などの見たてをこしらえて、花道も長く取り、ずいぶん歌舞伎の雰囲気を出そうと努力した感じです。

前にここで「海神別荘」が上演されたときは雰囲気ぴったりだったけど、柱のモザイクとかが海底っぽいんだよねー。

やっぱオンディーヌ劇場だなーって思っちゃった。

うぅ、見たかったゼ、欣也さまのハンス

…は置いといて。

5月に菊ちゃんが初トライした合邦のお辻ちゃん。

今度は通しでお辻ちゃん再びです。

一幕目 摂州合邦辻

玉手御前:尾上 菊之助

羽曳野:中村 時蔵

奴入平:尾上 松緑

次郎丸:坂東 亀三郎

俊徳丸:中村 梅枝

浅香姫:尾上 右近

桟図書:河原崎 権十郎

高安左衛門:市川 團蔵

おとく:中村 東蔵

合邦道心:尾上 菊五郎

二幕目 達陀

僧集慶:尾上 松緑

堂童子:坂東 亀寿

練行衆:坂東 亀三郎

練行衆:尾上 松也

練行衆:中村 梅枝

練行衆:中村 萬太郎

練行衆:坂東 巳之助

練行衆:尾上 右近

青衣の女人:中村 時蔵

―摂州合邦辻―

見慣れない風景の花道から登場の菊ちゃん、なんかすごいオーラに包まれているように見えました。

玉手御前という人のここぞというときに覚悟を決めちゃう人の凄味がここから表してるようでした。

合邦の通しだと、俊徳丸の出番がずいぶんと多くて、梅枝くん大活躍です。

右近くんの浅香姫と並ぶと…ふたりとも顔、長いけど…フレッシュコンビ、お似合いです。

そんな中で時蔵さん、東蔵さんのお二人は舞台が引き締まるというか、やっぱうまい

菊パパ、初役の合邦道心、すっかりおじいちゃんな様相。

恵比須講のシーンはもっと遊ぶかと思ったけど、なんだか盛り上がりに欠けた感…。

相関関係をしっかり見たあとの合邦庵室の場だからか、前より玉手御前に人間味を感じました。

「虎の年、虎の日、虎の刻に生まれた女の肝の血飲むと毒による眼病は完治する」なーんて非現実的なことしてても…ね

こんな大役に立ち向かい演じ切った菊ちゃん、ブラボー

真面目に取り組んでるね。

見習え、同級生。

気になったのがひとつ。

ツケの音が劇場内で響いちゃってゥワンゥワンって聞こえた…わんこがいるのかと思ったです。

―達陀―

平城遷都1300年記念ちうことで、東大寺二月堂のお水取りの行事をモチーフにした舞踊達陀を上演。

本公演で初の松緑さんの集慶。

おじいちゃんの創った作品だから、いずれ演ることになると思っていたでしょうが、待ち遠しかったでしょうね。

松緑さん、懸命に勤めてて、熱い達陀でした。

ダッタンダンサー、全部若手になって、動きもキビキビ、片ヒザ床に打ちつけもトンボもぴったり揃って迫力充分でした。

そしてー、亀寿くんの白い装束の堂童子、美しい

十二月大歌舞伎

平成22年12月2日(木)~12月25日(土)

日生劇場

新国立劇場での芝居終演が3時45分、演舞場の夜の部開幕が4時30分。

初台から東銀座へすっ飛んで行ってギリギリ5分前に到着です。

新橋演舞場夜の部を観劇です。

一幕目 ひらかな盛衰記 逆櫓

船頭松右衛門実は樋口次郎兼光:松本 幸四郎

お筆:中村 魁春

船頭日吉丸又六:大谷 友右衛門

同 明神丸富蔵:中村 錦之助

同 灘吉九郎作:市川 男女蔵

槌松実は駒若丸:松本 金太郎

畠山の臣:尾上 右近

畠山の臣:中村 萬太郎

女房およし:市川 高麗蔵

漁師権四郎:市川 段四郎

畠山重忠:中村 富十郎

旅先で自分の子供と取り違えてきちゃった槌松にまだ5歳の金太郎くん。

きれいな顔してますー。

おじいちゃん幸四郎さんが嬉しそうに一緒の舞台。

時代物で実ハ仇でした~みたいな堅い芝居の中で親子共演ってなんだかほっこりします

しかし、幸四郎さんのセリフまわしがまわりすぎてない?って気がした…

富十郎さんの朗々とした声が時代ものの醍醐味感をUP

絵面的には千本桜の渡海屋と同じです。最後は血まみれの松右衛門、碇を持ちあげ~。おんなじ~。

二場の海岸での立ち回りは長くて見ごたえあって楽しいです

二幕目 梅の栄

梅野:中村 芝翫

雄吉郎:中村 種太郎

佑太郎:尾上 右近

暁之丞:中村 種之助

修之助:中村 米吉

駒之丞:中村 宜生

舞踊の一幕。

まず4人の若衆の舞、右近くん、歌昇さんの息子さんの種太郎くん、種之助くん、歌六さんの息子さんの米吉くん、と成長株のみんさん。

米吉くん、2~3年前に観た時ふっくらしてたけど、ずいぶんスリムになって縦に伸びた~。

種太郎くん、種之助くんはお父さんの血をひいて踊りも上手。

でも右近くんはダントツ上手いです~。

場面かわって芝翫さんの松に宜生くんの鶯と見たてた踊り。

橋之助さんの三男の宜生くん、きちっと踊ってて、こちらもおじいちゃん嬉しそう。

こんな大舞台でなかなかの長さの踊りを務められるのだから将来有望

フレッシュなのっていいねぇ、な舞踊一幕でした。

三幕目 都鳥廓白浪

忍ぶの惣太/木の葉の峰蔵:尾上 菊五郎

傾城花子実は天狗小僧霧太郎実は吉田松若丸:尾上 菊之助

葛飾十右衛門:市川 團蔵

下部軍助:河原崎 権十郎

吉田梅若丸:中村 梅枝

植木屋茂吉:市川 男女蔵

御台班女の前:市村 萬次郎

お梶:中村 時蔵

宵寝の丑市:中村 歌六

忍ぶの惣太は梅若丸の家来筋で、

傾城花子に扮している実は男、霧太郎は実ハ松若丸は梅若丸の兄で、

植木屋茂吉は実ハ忍ぶの惣太の妻お梶の実の兄で、

宵寝の丑市は傾城花子の亭主のふりをして霧太郎の子分で・・・

実ハ実ハの連続ので、そうとは知らずおしゅうを殺してしまったり、盲病いはオナゴの生血で平癒回復という非科学的な展開

すごいなー江戸時代って。現代にこんな荒唐無稽な話を書く戯作者っていないかのぉ。

菊ちゃんは兼ねる役者の本領発揮 女に化けた前髪さんですが、菊ちゃんって女形のときはたいそうお姉さんっぽくて、立役になると幼い感じになる…

女に化けた前髪さんですが、菊ちゃんって女形のときはたいそうお姉さんっぽくて、立役になると幼い感じになる…

なんか姉・弟と菊ちゃんの中に二人いるような感覚になるのです。

女に化けて、本性表し男声にウケ、また女になりすまして女声にウケ、その豹変ぶりに

菊パパの駕籠をパッと開けての登場、いなせな姿にため息~