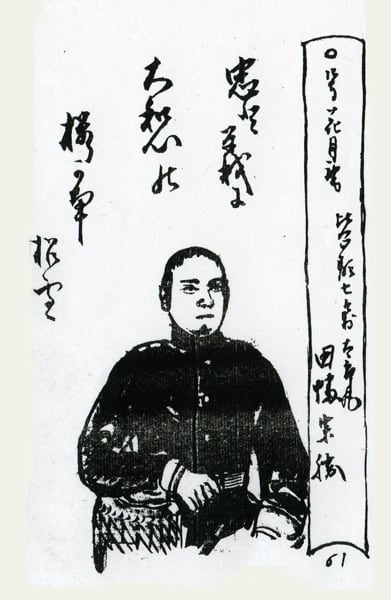

号 夜秋庵 比企郡七郷村勝田 田中太蔵 55

我庵は柊さす夜を早寝哉 如昇

比企郡七郷村(ななさとむら)勝田(かちだ)は、現・嵐山町。

※田中太蔵(夜秋庵如昇)については、久保茂男「俳句を始めた頃の思い出」(1993)。

もう遠い昔のことなので記憶もはっきりしないが八和田(やわた)【現・小川町】の旧郵便局の側に倉庫だか作業所だかのようなものがあった。其処に昭和の初めだったか俳句会があった。その時出席して柳という題で天賞になり扇面に先生が書いたのを頂いた。

終日の風和らかき柳かな

選者は中爪の文令舎可及先生*であったが、形式は旧いなから今でも悪い句ではないと思う。文令舎とは地方に於ける俳句の先生で私の先妻の祖父である。

矢張り同じ頃か余り違いはない時分の事だと思うが小川に句会があって私と奥村喜四郎さん二人だけで行った。十二月だったか一月だったか時季はよく覚えてないが、夜の寒い中を行った。成績は劣等であったが矢張り文令舎の選で

若竹に光る朝日の雫(しづく)かな

が天賞になった。その外

沈む陽に染まる川瀬や夕霞

昔は俳句が盛んで、俳句を知らないのは一人前ではないように思われた。昔は学校がなかったから小学校を終れば、それからの勉強は独学でやらなければならなかった。

それが俳句であったようである。歳時記によれば世の中の一切のことが題になっているのである。

天文、地理、時候、人事、宗教、動物、植物に亘(わた)っている。だから私は俳句を庶民大学だと言っているのである。こんな訳で昔の人は俳句が学問であったり趣味であったのである。こんな状況下であったから、村に一人や二人の先生も居るしそれに次ぐ熱心な人も居たのである。

私が俳句を始めた頃、勝田【現・嵐山町勝田】に夜秋庵如昇と号した先生が居た。本名は田中太藏とか聞いている。

中爪の文令舎と、勝田の夜秋庵如昇は地方の先生だったからどこの句会でもこの二人のどちらかは見えて居た。その当時流派として蕉風と雪門とがあった。蕉風とは芭蕉の系統で言葉も意味もやさしいのを特徴とした。

それに対する雪門は夜雪庵の系統で漢学者かぶれの傾向があったから言葉もごつごつしていて漢詩調で内容も漢詩的なものを好んだ。中爪の文令舎は蕉風で、勝田の夜秋庵は雪門であった。

吉田【現・嵐山町吉田】に句会があったので出して置いたら、暫くたってから連絡があって天になっているから賞品を取りに来いというので貰いに行ったことがある。

その時の句が今で考えれば馬鹿げたような拵(こしら)えもので、初心とは言い拙(つたな)いものであるが参考迄に挙げておく。

夕風や柳眉の美人欄に倚る

一路右曲陽炎もえて牛遅し

雪門に当て込んだ句であるが紛れ当りによかったのである。

句の良悪(よしあし)は別として、当時を回顧して無上の懐(なつか)しさを感づる。

当時吉田は俳句をやる人が多くどこの句会へも見えた。私のやり始めた頃もそれ等の人が仲間であったが、私より八、九歳上の人であった。私が最年少であった。それ等の人は今一人も居ない。時代が変われば人も変わるのか。高度成長によって銭取りの方が面白いのか俳句をやる人は一人も居なくなった。

齢(よわい)八十八を迎えて俳句ばかりではなく一般の同輩も殆ど居なくなった。世間では丈夫でいいねいとか、達者だと言って呉れるが、本人は冗談じゃない。間違って百まで生きられたとしても僅か十二年しかない。考えて見れば寂寥(せきりょう)の感に堪えない。折角この世に生れて来て何をしたか。食うことが精一杯で何にもしてない。寔(まこと)にお恥ずかしい次第である。それにしても私は恵まれて十八の頃から俳句や短歌が好きで以来七十年に亘る長い歳月をやり通して来た。別に偉いとも思わぬが兎に角稀有(けう)なことだと思う。因(ちなみ)に私の祖父は吉田から婿に来たのだが、仕事ばかりやらせられて好きな俳句も出来なかった由(よし)、その哀(あわ)れな遺志を引き継いで私は俳句が好きなのかも知れぬ。

平成五年 五月十七日

八十八歳 久保茂男

久保茂男『峡のともしび』 1993年(平成5)5月

*『武蔵俳諧百人集』(1917年)を、序より順次、ブログ『嵐山町の古文書を読む会』に掲載予定。

※筆者は軒星(けんせい)と号し、1989年1月埼玉県文化ともしび賞を受賞、嵐山町町一番にも認定された。『峡のともしび』「はじめに)には、「平成元年(1989)だったか町の企画課で町一番の名目で町内で珍しいものや勝れたものを募集した。私も八十年町に在住した記念に何か出したいと思って、それほどの物ではないが十八、九の頃からやり通して来た短歌や俳句、川柳など千を越すものがあるので良悪は別として兎に角一寸珍らしいと思ったので勇気を奮って応募した。幸に認定されたのでその喜びを後世に残す意味でこの冊をまとめた。」とある。

ほかに、『俳句自叙伝』(1983年5月)、『寂光』(1986年4月)等が出されている。

参照:宮田珪一郎「茶友会と会員俳句」、久保茂男「俳句と私」。

今より六十五年前平民文学として寵幸され流行した俳句の会、茶友会のことについて太郎丸の田幡宗勝(八二)を訪問、思い出深き会の事について、いろいろと語られましたので書き記したいと思います。(敬称略)

交通地獄もなく何処へ行くにも徒歩、農家として買う物は暦位、地方の祭典や其他にて催する左衛門や義太夫を聞く楽しみが頂上。農閑又は夜間等うまく応用、月並みに自作を発表、疲れをぬぐい去りより合ふ会、これが何よりの慰安! 明日の仕事に懸命を誓ふ我山村の時の姿であった。

此の山村にても庶民文学として俳句の研究会を作り、モノワ、都々逸、川柳等発表、明治三十三年(1900)正月、相計りて茶友会と名称、俳道一徹に前進したのであります。会友に致しましては三十五、六名、会長に権田亀逝を推薦し、文学に強い関心と同時に自己の有用性を再発見し、最も敬遠される意欲不満が解消、尚高級的な此山村にては紳士的な娯楽として、発展したのであります。

その会友は広野・永島春水、小林如風、小林静湖、栗原梅窓、栗原一風、栗原晴山、権田松月、権田一朱、権田一仙、宮本明堂、宮田五生楽、内田春風、栗原露琴、永島竹雨、永島竹子、内田一九、大沢一和、静月愚笑、笑風、雪風、一晴等。杉山・水島如水、水島如雪、金子梅月、内田松寿等。太郎丸・田幡松雪、中村紅雲、中村茂山等の面面。

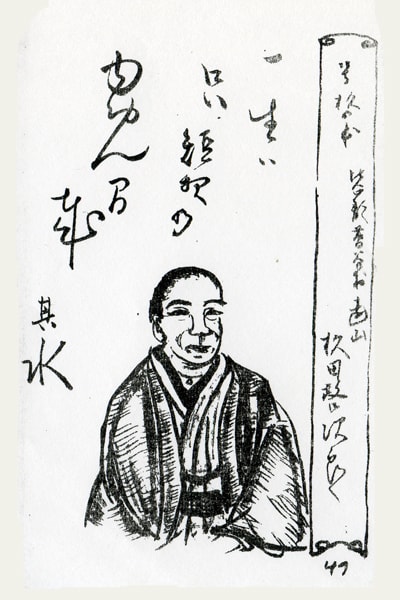

会の選者として広野・文秀斎春昌、楽山居花酔【栗原慶次郎】、杉山・迎翠堂竹水、勝田・夜秋庵如昇、中瓜・文令舎可及。又、会を側面より深く援助し育成してくださった宗匠としては、志賀・伏亀軒松秀、玉川・可心庵如柳、羽尾・可秋庵可光、東京・金令舎光哉。

開巻毎に鶏鳴暁天を告げるも知らず刎頸の交新たに、熱心に面白く楽しく会に深甚の好意を寄せられた、千手堂の光月、光風、光星、克光、川島の花盛竹生、千里、志賀・峰月、秀月、松栄、松風、菅谷・吉月、美風、鎌形・其風、源風、野風、亀水等であります。

会員皆現実の姿を良くとらえ、大きく、美しく其表現強く柔に美と香を深くした風味其の物を十七字に圧縮し月並に発表する熱心さ、ここ月日は流れて明治四十三年(1910)拾周年を記念し、大句集を二回開催。正月、広野八宮神社に春昌の画、二段式の春昌の筆に寄る記念奉額、巾三尺八寸長二間を捧げ、拝殿に今尚立派な雄姿を拝見す。又九月、広野広正寺本堂に栄玉の画、梅洲居士の筆にて、巾二尺八寸長さ三間の席額を奉納す。いかに其熱心さと時の流行を物語る大なる記録であろう。

正月第一回句集に於て詠じたるを拾い左に選者より収録致します。

夜学した功現すや司召(つかさめし)* 春昌

色替えぬ松や十々世も百々十世も 花酔

垣越しや広野に香る梅一木 竹水

探らばや果し知らぬまに道の奧 如昇

冬枯れの中や緑の麦畑 可及

此より会員

ゆがみなきすがる月日や鏡餅 如風

続かれて幾世も涼し茶友会 一珠

花咲くや山に余りて船に人 亀遊

祝酒には先の肴や小殿の原(ゴマメ) 一晴

供ふへて尚にぎはしき花見哉 海月

五里で良し六里でも良し春の旅 竹子

船と名のつかぬばかしや夏座敷 雪風

茶を入れて木逝よび来る日永かな 一和

凧揚げや広野の空の一羽鶴 五生楽

気は安し蛙聞き聞き延ばす足 静月

茶の友の昔話しや菊の主 愚風

松に月春十分の眺めかな 笑風

帆の見ゆる浜の出店やかしわ餅 静湖

千早ふる松に衣や蔦かつら 竹雨

秋のなり松山近く来りけり 一九

石になるつもりか桶の蝸牛 茂山

茶の友の交り深し梅の庵 一風

十年の昔なつかし恋し鳥(ホトトギス)晴山

茶の友の笑顔揃や花の山 楼窓

茄子にのみ笑ふ種あり秋の夕 松林

十年の汗に立派な出前哉 松雪

正直に涼しき大和心哉 如水

予算した俵の外や今年米 亀逝

各巻選者の感吟を引用致します。

夜雪庵金羅選 甲ノ巻

虫寒し言はぬ髑髏に語る過去 亀遊

泰然堂平気選 甲ノ巻

夢にしていれば涼しき浮世哉 如水

楽山居花酔 甲ノ巻

母良慰に移して軽し孫の夢 梅月

竹涼し月を見せたり隠したり 松林

南耕慮香旦選 乙ノ巻

改号の披露目出度し豊の秋 秋風

克己堂露山選 乙ノ巻

月一ツ人には千々の思ひ哉 柳畝

迎翠堂竹水選 乙ノ巻

只見世やお初は下女の鏡山 〆次

夜春庵柿本選 丙ノ巻

夏痩せに笑凹失ふ女哉 亀遊

文令舎可及選 丙ノ巻

口切や川越して行く水貰ひ 谷藤

可心庵如柳選 丙ノ巻

踏み心地良き若草の広野哉 松雪

燕千居一心選 通巻

千代口の月空へ戻して廻しけり 松雪

あやめにも萩にもなるや若莨 亀遊

私等生活する周囲に、空想的なもの、現実的なもの、千体万状の俳味が、ほうきで掃き立てる程千五百(ちいほ)**散在してゐる。其天然の美、人工の香り! 我が主にする視点から眺めて観察をすると田幡宗勝氏の語らいは続けられた。ここで文芸的と申しますと過言になるが、秀れたものは文芸的感動もしくは人格的感動をあたえる事が深く、自然の姿を直感して、それを抽象的にでなく、感覚的にとらへるのは、句作者のとくに秀でている技術というてよいかも知れない。つまり句作者が直感的文芸的な性格や嗜好を以て生き、一滴の水の中に宇宙を感じるといふような具合に過程を飛過(とびすご)して、物の神髄を感得する才能に、すぐれてゐるといふ事もあろう。自然の姿に繊巧な美を発見し微妙な陰影を楽しむといふ気持ちもあづかっていたであろう。いづれにせよ大切な親睦な集へ打込た心理の盛上り、それを忘れては成らないだろう。

活気充満なる茶友会主催広正寺席額より左に収録。

軸 住職

便り木を便り枯すな茂る蔦 正英

引受保証

筆弟子の師恩報じゃ墓参り 春昌

師を祭る記念には良夏書哉 花酔

四君子の名も昔なり千代見草 風流

山寺や何時から咲て藤の花 柳性

后見 茶友会

広がって正しき花や寺の蓮

催主 年齢順

霊棚や昔を偲ぶ故師の恩 栗原一道

東雲を喜ぶ花の庵り哉 中村一松

師の恩を忘れぬ弟子や筆始め 権田久隆

枯山子へ手向る花や翁連 永嶋逸性

故山子に手向る彼岸桜哉 権田長松

山子翁在すが如き盆会議 宮本明堂

広野から遊ぶ連あり春の花 杉田野遊

東雲や月抱きせんと薫梅 内田佳友

東雲は旅の愉快や舞雲雀 久保和風

山里は焚火を雪の馳走哉 真田竹林

石垣の奧や留守居の菊の庵 石田留石

山裾の一家ぬくし冬の梅 栗原芳晴

迎火や鉦の音響く広正寺 権田一英

冬枯や広野に目立つ寺一宇 内田弛月

鶯の初音直座や山屋敷 田村初音

東雲の其名も伝えし大般若 久保文月

撞く鐘もそうとやりたし花の寺 青木青平

是が子の手向けの水や花の露 久保青暁

慾に折る人柄でなし庵の梅 馬場松声

秋の不二一条の雲もなかりけり 馬場和歌

老一人庵ふく花の留守居かな 青木青小

山寺や山門見へて月朧 権田金水

大寺の障子ほころぶ寒哉 権田源喜

人の子の大きく見ゆる頭巾かな 辻の家

涼しさや木陰に潜む師の庵 権田いろは

蓮清し邪のなき君子哉 島崎沼端

村雨に隠れぬ声や時鳥 権田露降

虫啼や浮世に遠き草の庵 島崎浜水

雪けして春の定るの山哉 権田里螢

山寺の鐘や細りて夕霞 田幡文泰清記

香を焚く煙も寺の蚊逃り哉 松月

寒梅や冬緩き広正寺 野蝶

床軸は山子の筆や夏座敷 一珠

弟子共の師の恩語る長夜哉 晴山

鶯や筆置へて立つ手習子 海月

名月や広野を歩く笛の声 一九

亡人の在すが如し霊祭り 露琴

雉子啼くや旭の届く山の腰 宗和

絵団扇や裏は広野の夕景色 梅窓

大集所扱

師の恩は正しき二字や筆始め 亀遊

分巻選者

寺の秋木魚の音に暮れにけり 如昮

当山の汁物重し鉄火鉢 一心

追善に筆子の寄りて角力哉 如柳

蓮を見て悟る仏の教へ哉 畔哉

通巻選者

古池の皆教い子か啼く蛙 かしく

迎火や亡師光りを筆子中 可及

『菅谷村報道』164号・165号 1966年(昭和41)1月20日・3月20日

*司召(つかさめし):官吏を任命すること。

**千五百(ちいほ):ちいお。数が非常に多いこと。数限りないこと。

参照:久保茂男「俳句を始めた頃の思い出」。

俳句の好き嫌いは大体その人の素質であろうか。私の兄弟でも俳句を作ったのは私だけで近所にも居なかった。尤も血統から言えば吉田から婿に来た祖父が俳句が好きだったそうである。不思議なことに私は学校が嫌いで小学校も満足に行かず終わったので字も碌(ろく)に知らず、迚(とて)も俳句など作れる訳はなかったのであるが、何となく俳句に魅力を感じて、自然に作って見たくなったのである。

今顧れば感じはやっと十文字か十五文字位しか知らなかったと思う。俳句を始めてから文字の必要を感じ、それから文字の勉強を始め、字引を頼りに猛烈な向学心に燃えた。始めの内は近所の幾人かを誘って作らして纏(まと)め、それを先生に見て貰った。その頃は一般に俳句が流行っていて、学校の先生に迚も俳句の好きなのがいて、職員同士の小句会をしばしばやって居たようだが、村全体へ呼びかけての俳句募集があった。私も勿論応募して、優秀な成績であったと記憶する。

その時の句会に出席したのだが、句会といふことに出たのがこれが最初であった。教わる人もなく、何しろ初めてで日も浅かったので、俳句の規則も佳否(よしあし)も全く知らず、殆ど夢中で盲蛇の度胸であった。

昔の句会は現在のように出席者の互選ではなく、題が出て、それを力紙と云って十枚十銭位で買って、その紙に書いて出し、それを係りの人が纏めて、書いて先生に見て貰ふ。つまり選をして貰ふ方式であった。

その時の、春雨に結ぶ手という題で、次のような句が出来た。

春雨(はるさめ)や手の先仕事眠気さす

春雨や蛇の目片手に端折(はしょ)る裾(すそ)

この句が三光と秀逸に入選したので自分ながら驚いた。何んにも知らないで、こうした句が出来たのは、今考えて見ても上出来である。これが十九の歳である。大袈裟に言えば彗星の如く現れて俳句の脚光を浴びたのだから大した訳である。

幸か不幸か、私はこれをスタートに、俳句に没頭するようになった。私の人生に於て俳句がよかったか、どうか分らないが、好きなことをやり通したという点ではよかったように思う。何しろ私の素養や教養は極めて乏しく、殆ど俳句を素として、取入れた知識であり、教養であるからである。殊(こと)に文字に於ては特別の自信があり、どんな字でも知らない字はないと思ふ位で、便利をしているのは有難く思ふ。歳をとると、字を忘れるというが、余り忘れて居ないのは、自分ながら不思議に思ふ位である。これも俳句をやって来たお蔭ではないかと思う。俳句は私の実生活には必ずしもプラスではなかったと思ふが、私の人間形成、精神生活の上には大いに役立ったと自負するのである。私は三十五歳の時、二児を残されて妻に死別した。その不幸を契機に仏教に這入(はい)れたのも、俳句をやっていて文字の知識があったからこそである。

私の七十六才の喜寿に至らんとする人生は短いようで永かった。俳句を始めてから撓(たゆ)まぬ人生勉強は、或程度成功し、物の観方、考え方に於て、自信を得、そこに満足と安心を得られるようになったのは、俳句と仏教の勉強による、成果であったと思う。殊に一昨年の病気の時の不思議な経験により、観音様の霊験とも思はれる現象に、自分の命の顕現を確認出来たのは観音信仰の利益とは言い稀有(けう)なこととして感謝し、生命の活気躍進を感ずる。

雪の夜の明るき庭の広さかな

俳句を始めて、何も分らず、夢中で作って居た頃、福田から来て居た、井上牛円という学校の先生に俳句を教わっていた。

その頃よい句だと言って先生が短冊へ書いて呉れたのが右の句である。

梅雨晴れや天気予報の旗白し

恩師初雁利一先生(故人)が補習学校の席上で「私が棺を覆うまで忘れないだろう。」とほめて呉れた句である。

妻葬り車窓の紅葉血を流す

今朝の霜妻の墓にも白からめ

私は生活の都合上、横須賀の海軍工厰へ在職中、大東亜戦争へ突入する前の昭和十五年(1940)十一月に突然妻に亡くなられた。二児を残されて……。これは私の人生航路に於て、最大の躓(つまず)きであり大きな不幸であった。

思えばこれも戦争の犠牲に類するものであって、多くの家庭が少なからぬ犠牲を払っているのに、私は応召を免れたのだから、その代りとして仕方ないことだと思った。

妻を故郷へ仮埋葬して再び勤務地へ戻らなければならなかった。東上線の車中で眺めた窓外の紅葉は涙で曇った眼に一とべったに見えて、まるで血河の流れを見るようであった。一人になった仮寓(かぐう)からの勤めは淋しく悲しかった。砂漠のような世の中に、冬の訪れは早く、孤独の勤めに見る、朝の霜は殊更身に沁(し)みた。この朝の霜も、はかなく世をさった、ささやかな妻の墓にも白いことであろう。

【中略】

あと書き

句集の上梓を計画して久しかったが、仲中その機会を得ず、今日に至ってしまった。

来る五月十七日が丁度七十七才の喜の寿に当るので、それを契機に今度はどうしても出そうと思って、ずっと前計画して書き始めたのを元に、大急ぎで書きまとめて、どうやら一冊の本が出来そうになった。私のは一般の句集とは違い、『俳句自叙伝』と銘打って、過去六十年に亘る、生活の記録として詠んだ、俳句の中から集録した。それが夥(おびただ)しい数に上るので迚(とて)も全部といふ訳にはゆかないので、その中の一部を集録した。採録の標準は、初めて村の句会に出た時の作品から、中央の俳誌、島田青峰の主宰した『土上』を皮切りに、渡辺水己の『曲水』、最后には仏教俳句を志向した関係で松野自得の『さいかち』に二十七年所属した経過である。

これがささやかながら私の俳句遍歴である。この中から選らんだものであるが、何しろ戦争がからんだ悪い時代の作品だから、何れも貧しい悲しい感覚のものが多い。それに六十年を隔てる感覚の推移は随分変化している。

戦前私達がよかったものは、今は影も形もない。殊に自然のよさは殆ど失なわれてしまった。特に淋しく思うのは燕(つばめ)の居なくなったこと、その他蜻蛉(トンボ)や蝉(セミ)の少なくなったこと、野山の草花がなくなったことなどである。

そうした比較を知らないものは何とも思はないが、私達のように知っている者には驚異的淋しさである。そうした自然の豊かだった時代の作品は、懐かしく楽しい。その今はないもの、今は行なわれないようなことの作品を選らんで注釈を加えて見た。

謂はば七十七才の郷愁である。

今后世の中はどんな風に変って行くのだろう。この分では、恐らく無味乾燥な機械時代になるであろうが、昔こんなこともあったのかと見て呉れる人があったら幸である。

作品の年代順も考慮したのであるが、心に浮ぶものを手当り次第書いたような訳で、それも前后したり、季の順序も乱れてしまって遺憾であるが、何しろ大変な仕事なので、いい加減になってしまった。

終りに町長や、六十年の俳友木村さんからの句集を出すようにと慫慂(しょうよう)の言葉は励ましになって嬉しかった。感謝する。

昭和五十八年 三月十一日

五月十七日を以て七十七才の誕生日を迎えんとする。

久保茂男『俳句自叙伝』(1983年5月)より、巻頭、巻末を掲載

参照:久保茂男「俳句を始めた頃の思い出」、宮田珪一郎「茶友会と会員俳句」。