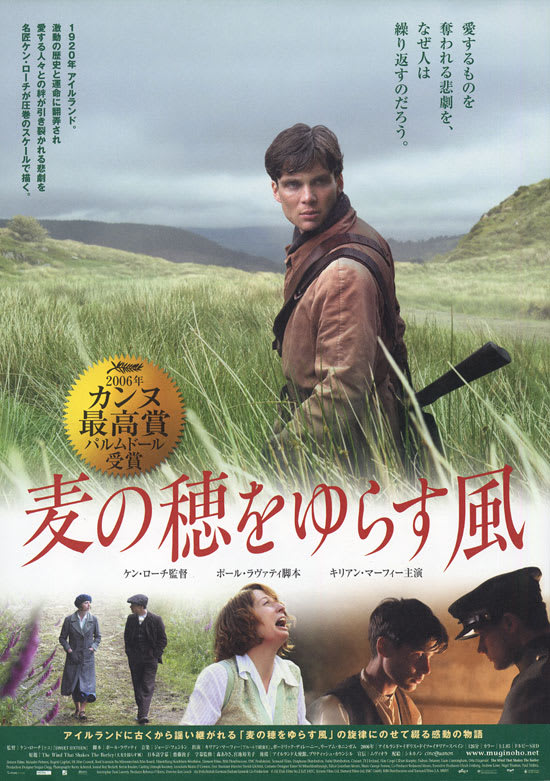

■2006年 イギリス/アイルランド/ドイツ/イタリア/スペイン 126分

■原題「THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY」

■2006.12.25 サロンシネマ2

■監督 ケン・ローチ

■出演

キリアン・マーフィ(デミアン)

ポードリック・ディレーニー(テディ)

リーアム・カニンガム(ダン)

オーラ・フィッツジェラルド(シネード)

メアリー・オリオーダン(ペギー)

メアリー・マーフィ ローレンス・バリー

ダミアン・カーニー マイルス・ホーガン

マーティン・ルーシー ジェラルド・カーニー

ロジャー・アラム ウィリアム・ルアン

《story》

《story》 「愛するものを奪われる悲劇を、人はなぜ繰り返すのだろう」

アイルランドは、イギリスの支配下にあり、独自の言葉ゲール語を話すことも、ハ-リングというスポーツをすることも禁じられていた。1920年アイルランド南部の町コーク。医師を目指すデミアンの友が、英語の名前を言わずにアイルランド名言ったことで暴行を受け殺されてしまう。デミアンは、故郷を離れ、ロンドンの病院に就職するため、列車に乗ろうとしていた。そこにイギリス軍が表れ、列車の運転手らが乗車を拒否したため暴行を受ける。デミアンは、医者になる道を捨て、兄のテディとともにアイルランド独立のために戦うことを決意する。戦いは、裏切りあり、焼き討ちあり、日増しに激しくなっていった。イギリス軍は苦戦し、ついに講和条約が結ばれることになった。しかし、それはアイルランドの完全な独立ではなく、イギリスの国王の権限が残されるものだった。アイルランドの指導者たちは、この講和条約に賛成するものと反対するものに分かれ、対立を深めていくのだった。そして、賛成の立場に兄のテディ、反対に立場にデミアン、兄弟は敵味方に分かれていくのだった。

昔から気になっていたアイルランド

昔から気になっていたアイルランド歴史には疎いから、よくわからなかったけど、イギリスのとなりにあるアイルランドは、何か因縁めいたものがあることはわかっていた。ある意味、日本と韓国の関係と同じかもしれない。植民地政策の時代は、当たり前のように弾圧が行われいたのだろう。イギリスはさまざまな国を植民地にしてきたから、イギリスと戦い、イギリスを追い出すことが、それぞれの国の独立であり、大きな歴史の一場面になったのだと思う。「ガンジー」という映画もそうだった。今、イギリスはそういったかつての植民地支配していた国々に対し、どんな関係であり、どんな接し方をしているのだろうか。こうしてみると、世界は広い。知らないことがたくさんある。たぶん本ではなかなか入ってこないことも、映画だと心に残る。

人の苦しみの上で幸せはない

人の苦しみの上で幸せはない人を犠牲にして幸せを本当に感じることができるだろうか。人を傷つけ、命を奪って、得たものって満足して使えるだろうか。使える人がいるのだろうか。いるからこそ、世の中戦争がなくならないのだ。人を支配する者が、人の痛みを感じていたら、命令も何もできないだろう。そんな人は、多くの人の犠牲に今の自分があることなど考えないし、きっと手に入れた富と権力にほくそ笑んでいるんだろう。大河ドラマの山内一豊だって、たくさんの人を殺して、一国一城の城主になることができたんだ。ドラマの中ではいい人だったけど、人を殺してさいなまれていたら、こうはなれなかっただろう。ということは、人の苦しみの上に幸せはあるのか。人の痛みを感じる人間は、それこそ不幸をしょって生きていかなければならないのか。

戦争というものは

戦争というものはどうしてあんなに簡単に人が殺せるのだろうか。かつて日本が朝鮮にしたように、母国語を奪い改名させ服従させる。反抗する者は容赦なく痛めつける。それで気持ちよく眠れるのだろうか。立ち向かわなければ、同じ人間として権利も幸せもわかってもらえないなんて、人間の歴史はなんて無様なんだろうか。幼なじみを涙を流しながらも殺さなければならない。兄弟を殺さなければならない。そんな悲惨なことを繰り返さねば前に進めない人の世はなんて不幸せなんだろうか。やっぱり権力者たちが、引きずるものが、人々を不幸にしていくのだと思う。人々を動かす力のあるものが

本気で人々の幸せを考え、戦うことなく進むことができる方法を考えてほしい。軍隊なんかなくても、考えのちがう人々と、ともに生きていける方法はきっとある。権力はそんなことを考えることができる人が持つべきだ。そうじゃなかったら、これからの人類は未来がない。

公式サイト「麦の穂をゆらす風」

公式サイト「麦の穂をゆらす風」