1982年のフェアウェル・ツアーのアルバム発表後、ドゥビー・ブラザースは解散。

その後完全に健康を回復したリーダーのトム・ジョンストンがレギュラーで復帰し1989年のドゥビー・ブラザースの再結成アルバムがキャピトル・レーベルから出て全米チャート17位と一定の成功を収めた。そしてその2年後の1991年、通算11枚目のスタジオ・アルバム、Brotherhoodが出たもののアルバム・チャートは82位と振るわず、この後キャピトル・レーベルとの契約も打ち切られる事に。

全体的に地味な印象を受けるが、何度も聴き込んでいくと初期の頃のドゥビー・ブラザースの雰囲気は十二分に味わえオイラとしては悪い印象は全く感じない。

そんな事よりもっと気になる事が…

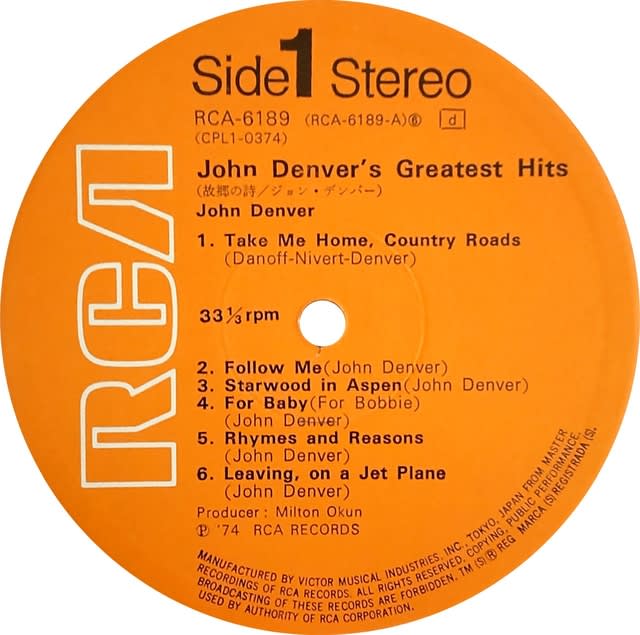

CDの制作工程を区別するSPARSコードが設定され、初期のCD生産の頃は、過去にアナログで録音・ミックスしたマスター・テープをデジタルに変換する方式がAADと記載され、ミックスする段階でデジタルの方式を取ればADD。後に一連の工程が全てデジタルで行われる場合はDDDと記載されるも、その方式が一般的になる90年代にはいつの間にかDDDの表記はわざわざCDに記載される事がなくなった。

因みにこの90年代初期にプレスされたCDには何とDADと記載されている! なぬ〜 この表記初めて見た。

デジタルで録音し、それをアナログでミックスし、デジタル・マスタリングでCDが完成って事ですかね?

一体どのような状況になればDADって工程を選択するのかな?

誰か教えて!