The Black Crowesが少し重すぎって感じるお方はこのバンドは如何?

1970年ジョージア州の州都アトランタから北東にちょいといたところにある街、ドーラビルで結成。

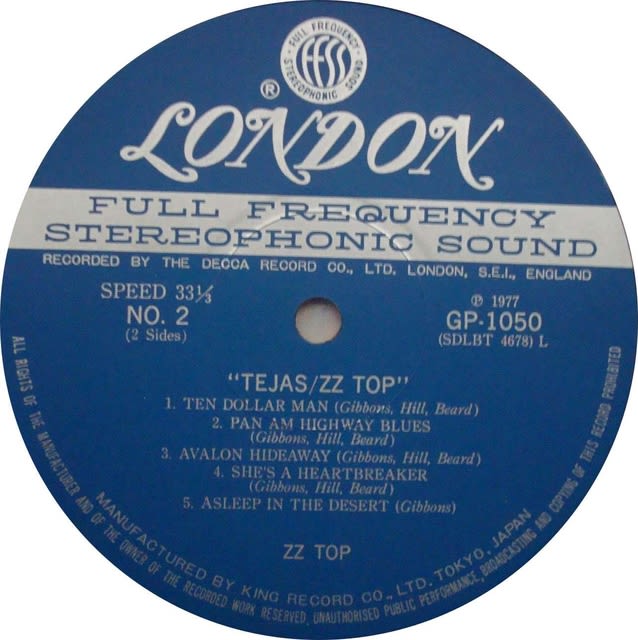

1972年デッカと契約しメジャー・デビューしたAtlanta Rhythm Section (通称ARS)。

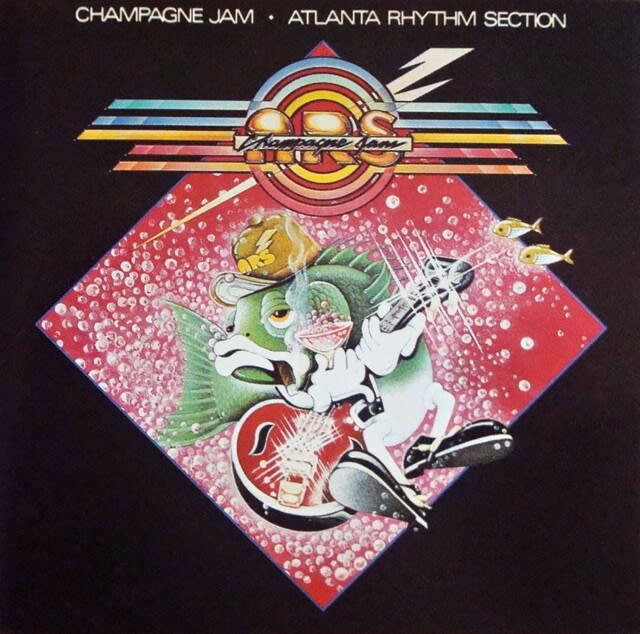

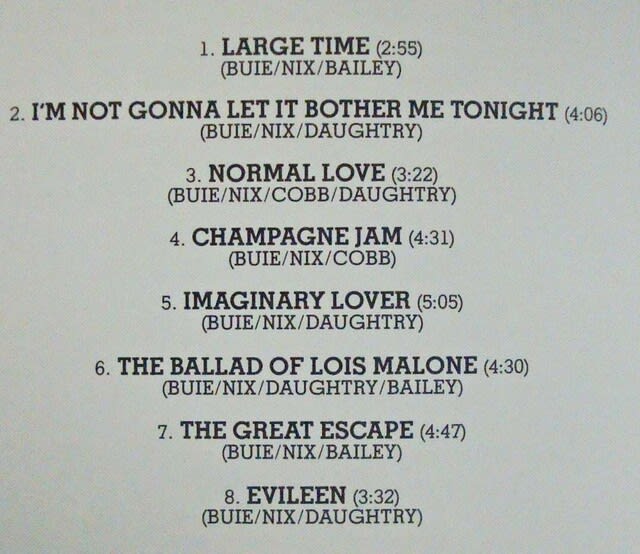

その彼等の7枚目のスタジオ・アルバム且つ最大のヒット・アルバム、Champagne Jam。(全米7位でミリオン・セラー)

シングル・カットされたImaginary LoverやI'm Not Gonna Let It Bother Me Tonightも大ヒット。少々 軽めでポップ度満載非常に聴き易い。

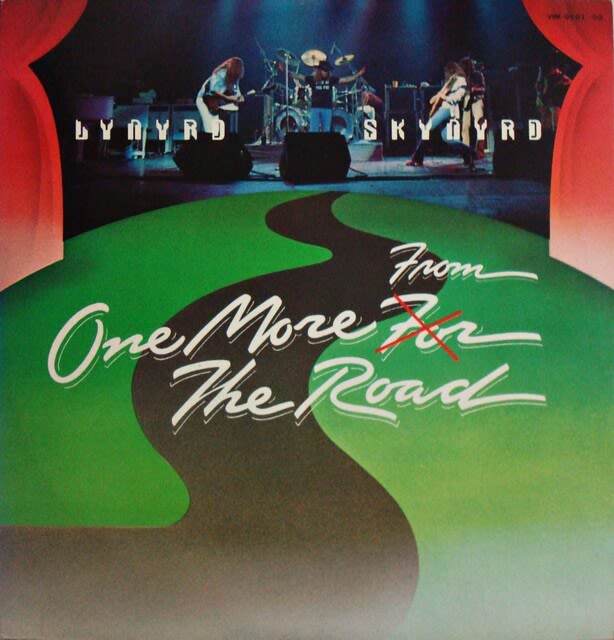

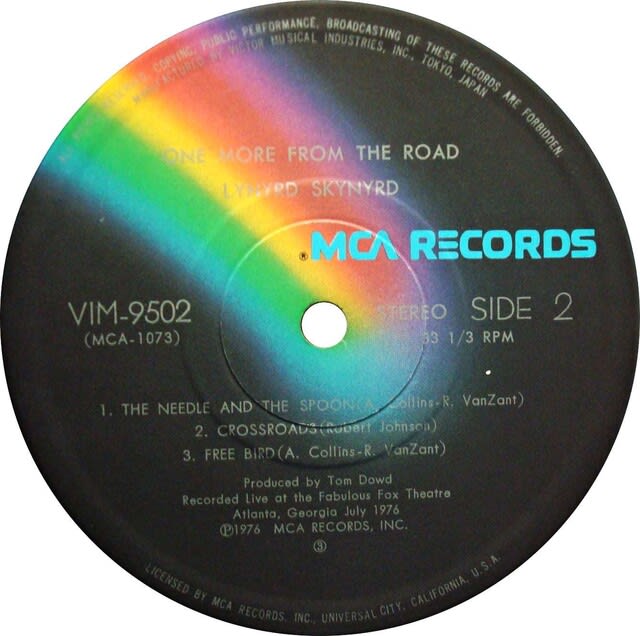

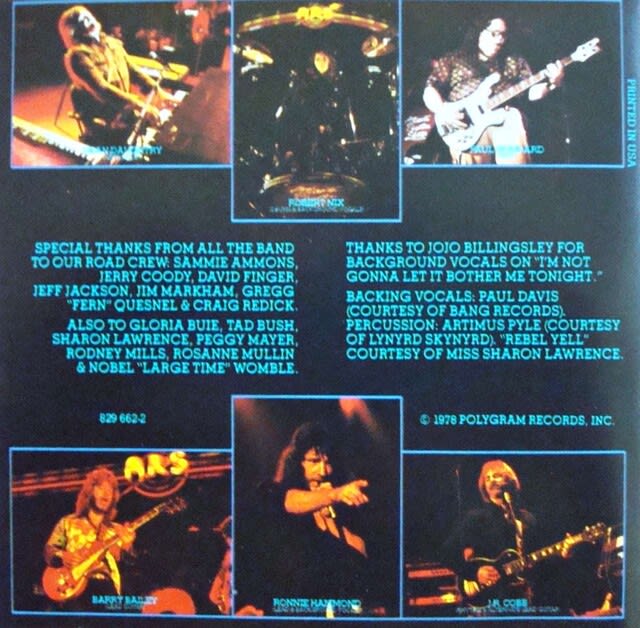

それ以外の注目曲は一曲目Large Time。1977年飛行機墜落事故で主要メンバーを失った当時人気絶調だったLynyard Skynyrdに対する追悼の曲。

ARSは彼等と一緒に公演を行なったらしい。

俺たちゃレイナード・スキナードとジョージアのメイコンで一緒に演ったのさ

奴らはイカしたロックン・ローラーだった

ロニー・ヴァン・ザントはフリーバード飛ばしてたっけ

奴らは決して手は抜かねえ

俺たちゃイカした時間を過ごしたのさ

唸るギターの掛け合い聴いたはず!

みんなほんと楽しかった

確かに

なんて歌ってる。

スキナード・ファンなら涙無しには聴けない。

助手:博士どうしました? ARS聴いている途中に目に涙を溜めて!

博士:イヤ〜 ドライ・アイでチョット目がカサカサして今先目薬入れたところじゃ。

日頃から大ファンと言っているが、このおっさん口だけ。

偽スキナード・ファン一名ここに発見!