人生いろいろ。といっても島倉千代子の歌でない。

良い時もあれば悪い時もある。

物事が旨く行かない時、周りがまったく見えずに方向性を失い彼方此方うろうろ彷徨うな~んてことも。

そんな時こそ、一旦立ち止まって耳を澄ませば、微かながらもきっと誰かの呼ぶ声が。

朝の一筋の光が行くべき道を照らす。

と、歌っている曲がある。

オールマン・ブラザーズ・バンド、9枚目のスタジオ・アルバム、Seven Turns。

1976年にバンド内のごたごたで解散。70年代の末に1回目の再結成。

2枚のアルバムを出したが、これが不発となりまたもや解散。やっぱりアルバムが売れないと意気消沈。

そして、80年代末に2回目の再結成。

2度の解散の轍を踏まずに、気合の入ったアルバムを制作。

アルバムは全米53位、3枚のシングルもメイン・ストリーム・ロックのカテゴリーでGood Clean Funが1位、Seven Turnsが12位、そしてIt Ain’t Over Yetが26位と盛り返す。

このSeven Turnsって言う曲は、ディッキー・ベッツの作で、彼の楽曲はいつもバンドのブルース調主体のイメージに、カントリー、ラテン、そしてジャズなど色々なフレーバーをアルバムに加えて、バンドの魅力を拡大させることに貢献。

今回の楽曲はRamblin’ Manのようなカントリー調で軽快にさらっと歌われる楽曲ではなく、ミドル・テンポで力強く歌われていて、このアルバムの重要なアクセントとなっている。

Seven turns on the highway

ハイウェイを七曲

Seven rivers to cross.

七つの河を渡る

Sometimes, you feel like you could fly away

時には、飛んでいっちまいそうな

Sometimes, you get lost.

時には、失せちまう

And sometimes, in the darkened night

そして時には、闇夜の中で

You see the crossroad sign.

十字路のサインを見つける

One way is the morning light

一つは朝日の方向

You got to make up your mind.

決めちまいなよ

Somebody's calling your name.

誰かが名前を呼ぶ

Somebody's waiting for you.

誰かが待っている

Love is all that remains the same

変わらぬ愛がすべて

That's what it's all coming to.

それが転がり込んでくるすべてだって事なんだ

といつも通り、ど下手な超意訳を試みる。

Seven turns on the highwayって、多分フリー・ウェイの走行中にインター・チェンジでの方向転換を人生の分岐点として比喩しているのではないかと思うのだが…

さすが7回もターンすると本当に方向を見失うかもね。

まあ、人生七転び八起き、七度目の正直を期待する気持ちが大切なのかも。

それとも、アルバムのジャケの写真にあるように、7人のメンバーそれぞれのターン(変化)を意味しているのかな?

3月も終わりに近づき、日本特有の仕切りの単位である本年度も期末を迎え、 新しい年度が始まる。

年度の由来といえば、明治初期に、コメでの納税が3月末で4月から稲作が始まるための区切りとか、陸軍が4月に徴兵を始めたとか色々説があるようで。

それから、日本と同じ方式を取っているのが、イギリス、インド、パキスタンやカナダと旧英連邦の諸国が採用している。明治の初期にイギリスの制度を参考にしたのかも?

今日、市役所に所用で出かけると結構混雑していて、この時期、特に新卒の学生や転勤族たちの転籍が多いからそうだったのかもしれない。

日本にはお正月という一年の重要な区切りもあるので、考えようによっては、一年間に何と2回ものリ・スタートのチャンスがある 。1月からのスタート・ダッシュに失敗した人は、4月に気分を新たにリ・スタートなんて…

ところで、マーシャル・タッカー・バンドって聞いたことありますか?

オールマン・ブラザーズが所属したのと同じレコード会社、キャプリコーン・レーベルからデビューしたサザーン・ロック・バンドである。他のサザーン・バンドと比べると、ロック、ジャズ、カントリーそしてR&Bの要素が混ざり合い、長いインプロビゼーションも彼らの特徴で、数あるサザーン・バンドに置いて 非常にユニークな存在のバンドである。

そのマーシャル・タッカー・バンドが1974年にA NEW LIFEというタイトルの2作目のスタジオ・アルバムを出した。

一曲目のタイトル曲は、故郷に帰ってリ・スタートしたいというある男のストーリーをカントリー・タッチで演奏するのだが、フルートが絡むことにより特に後半の演奏場面ではプログレ風に聴こえる。

例によって拙い訳ではあるが…

A New Life

Hey, mister, got a road map?

I'm kinda lost

Gotta get to Georgia tonight

Don't care what it costs

Been down in Denver jail for four long years

And I'm so homesick I could die

旦那、ロードマップ持ってる?

道に迷ったみたいなんだ

今晩ジョージアに着かねばならない

いくらかかっても構わない

4年もの長い間デンバーの刑務所にいたんだ

死にたいぐらいのホームシックなんだ

Got a sweet woman back home

Waitin there for me

Least in all her letters, Lord

She said she'd be

Waitin there with open arms

Born new life for me

And I'm so homesick I could die

帰れば優しい彼女がいる

俺を待っててくれるって

彼女の手紙ではね

彼女は言ったさ

両手を広げて待っててくれるって

俺にとって新しい生活が生まれる

死にたいぐらいのホームシックなんだ

Shot a man in Denver

Over some money owed

So she told me

That I had to go

But I paid my time

And a new life is gonna be mine

デンバーで人を撃っちまった

金の貸し借りのもつれで

だから彼女は俺に逃げなければと言った

しかし、俺は俺自身の時間で償ったのさ

そして新しい生活は俺のものとなるのさ

3月31日と4月1日の間には何も特別なことがなくても、それを区切りとしてA NEW LIFEというものを味わってみたい。

過去の失敗をいつまでも引きずっていては前に進めない。失敗を精神的に100%清算できなくとも、何らかの区切りは必要であり、年度という制度は有り難いと思う今日この頃である。

巷では、新ロック三大ギタリストとは、ジョン・メイヤー、デレク・トラックスそしてRED HOT CHILLI PEPPERSのギタリストであるジョン・フルシアンテだそうな。

ジョン・メイヤーはスティーブ・レイボーン、デレク・トラックスはオールマン・ブラザース繋がりで名前を知って聴くことになったのであるが、ジョン・フルシアンテについては、RED HOT CHILLI PEPPERSと云うバンドの存在は知っていたのだが、生憎彼らの楽曲をほとんど聴いたことがなかったので、三大ギタリストとの一人だと言われてもピンとこない。まあ今後機会があれば視聴してみようと思う。

そこで今回は、デレク・トラックスについて書いてみよう。

1979年生まれで9歳からギターを弾き始め、1995年に自身のバンドを結成、その活動に並行し1999年叔父であるブッチ・トラックスがいるオールマン・ブラザーズ・バンドに正式加入、2010年妻のスーザン・テデスキのバンドと合体し、テデスキ・トラックス・バンドを結成、自身のバンド活動に専念するため2014年のコンサートを持ってオールマンから脱退。

ロック、ブルース、ジャズだけでなくエスニックなフレーズも弾きこなし、愛用のギター、ギブソンSGをオープンEのチューニングにセットしピックを使わず親指で弾く。スライド・プレイはデュアン・オールマンと同様にメディシン・ジャーを指にはめて弾きまくる。

早速聴いてみようとCDを取り出す、と言っても最近彼を知ったばかりだから、2009年のスタジオアルバム、ALREADY FREEとそれに続いた2010年のライブアルバム、ROADSONGSしか持っていない。

ALREADY FREEとROADSONGS

なるほど、噂通りうまい。ギター・ソロも心地良く聴こえるし、スライド・プレイも唸りまくる。上記2枚のアルバムで演奏されたボブ・ディランのDOWN IN THE FLOODのカバーも自身のオリジナルに聴こえるほど素晴らしい出来だと思う。

ディランのGREATEST HIT 2、2枚目の最後にオリジナルが収録されている。

とは云え、この2枚のアルバムだけを聴いた印象としては、メジャーになるには楽曲が少々地味ではないかと…

オールマン・ブラザーズは、アルバムの頭にこれぞオールマンと云う派手目の曲を持ってきている。

例えばファースト・アルバムではDON’T WANT YOU NO MORE、フィルモア・イースト・ライブでSTATESBORO BLUESを一曲目に配置し一気に彼らの音楽に引き込んでしまう手法である。

また、デュアン・オールマンの場合は、デレク・アンド・ドミノスにゲスト参加し、LAYLAでエリック・クラプトンと共演できたことで、一気に知名度が上がったこともプラスになった。

デレク・トラックスが、今後自身のバンドにおける活動をどのように進めていくのかは定かではないが、私見としては、彼の本意ではないかもしれないが、オールマン・ブラザーズのように彼のギター演奏が光りさらに通だけでなく一般受けするような楽曲を数曲取り入れてくれればと、個人的に思う。

せっかく新三大ギタリストに祭り上げられたのだから、単なるギターが特別上手いギター職人というような立場ではなく、メジャー級ヒットもガンガン飛ばし、将来カリスマ的存在として君臨していただきたい。

尚、合体したテデスキ・トラックス・バンドは、結構いい線いってるみたいで, ひょっとすると楽曲次第で将来ボニー・レイット姐さんみたいに大化けするかも…

テデスキ・トラックス・バンドの一枚目のアルバム、リベレーター

Derek Trucks Band - Down in the Flood

忘年会のシーズン、いかがお過ごしでしょうか?

若い頃は、体力に任せて何軒も夜遅くまでハシゴをして飲み歩いたこともあったが、やはりこの歳になると、胃や腸も若い頃と比べると当然の如く劣化しているだろうし、昔のような回復力は望めない。

数十年前の、ヤングと呼ばれたサラリーマン時代には夜中まで飲み歩いていても、翌日朝早く起きて会社に定時に出勤出来たのだが、最近では外で飲み過ぎると、その後どの様にして家にたどり着いたのか記憶が定かではなくなり、朝起きると“あれ、ここはどこ?”と自宅で目を覚ます。

体はふらふら、千鳥足のステップでなんとか電車に乗り、最寄りの駅で間違わずに降り家に無事に辿り着いてるわけなのだが、たぶん他人の目にはそのヨレヨレの姿が非常に滑稽に映っていたことだろう。

帰宅途中に出くわす人々は、一期一会の存在で次の日には、ヨレヨレ姿の男の存在などその記憶からは完全に抹殺されているのだが、醜態をさらしていたかもしれない自身としては、今後お酒は控えよう毎度反省することになるわけである。

それに、翌日の二日酔いからくる頭痛や吐き気は、やはりかなり体にこたえる。

というわけで、今年は出歩かず家でいることにした。

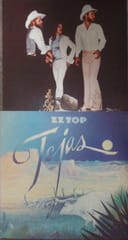

ARRESTED FRO DRIVING WHILE BLIND BY ZZ TOP

酔っ払い運転で逮捕された!

WHEN YOU’RE DRIVING DOWN THE HIGHWAY AT NIGHT

夜、ハイウェイを走っていて、

AND FEELIN’ THAT WILD TURKEY’S BITE

ワイルド・ターキーでも、一口やりたいと思う時

DON’T GIVE JONNEY WALKER A RIDE

ジョニー・ウォーカーだけはダメだぜ

CAUSE JACK BLACK IS RIGHT BY YOU SIDE

なぜって、ジャック・ダニエル(ブラック・ラベル)がそこにあるから。

YOU MIGHT GET TAKEN TO THE JAILHOUSE AND FIND

それから、あんたたぶんブタ箱行きになり、

YOU’VE BEEN ARRESTED FOR DRIVING WHILE BLIND

酔っ払い運転で逮捕されるってことになるぜ。

とアメリカ南部出身のバンド、ZZ TOPは“スコッチなんて飲むんじゃねー、バーボンにしな!だけど飲酒運転はご法度だぜ。”と歌う。

そう、“飲んだら乗るな! 飲むなら家で!”

ZZ TOP TEJAS、1976年発売 全米17位

三つ折りジャケット

レコードを入れるスリーブは、ジャケットの上から入れる変形ジャケット

ストーンズのようなロック・サウンド、IT'S ONLY LOVEなかなかよろしー

ZZ Top It's Only Love

早いもので、今年もあと半月でお終い。

歳をとったからなのか、最近時間が過ぎるのが非常に早く感じる。感覚的には、時間は一週間単位で消化され、それが4回繰り返されたらひと月が終わり、“あっ”と言う間に年末となってしまう。

子供の時は、もう少し遅かった様な… 多分、我々の世代は土曜日にも半日ではあったが、学校の授業や事務所での仕事があったからではないかと思う。

今では、学校そして会社においても、もちろん職種にもよるが、基本的に土日の休日は当たり前となった。金曜日の夜が来ればその次の日から2連休となる。休みの前日の夜からリラックスし、結構ルーズに時間を使ってしまうので、何もしていないのに“あっ”という間に一日が終わってしまう、すなわち早く時間が過ぎる感覚に陥るのではないかと、個人的に思っている。

学生時代に、苦手な教科であれば中々終了のチャイムが鳴らない感じだったが、面白おかしく本題から脱線させる教師が担当する授業はあっという間に終了するという感覚だろう。

年も押し詰まった1969年12月、エリック・クラプトンがアメリカからロック軍団DELANEY & BONNEYをイギリスに引き連れてきた。

その彼らのライブ・アクトの記録が1970年発売の、DELANEY & BONNEY & FRIENDS、ON TOURだった。イギリスのロック・バンドでは決して出せないご機嫌なノリのアメリカのロック・サウンドであった。このアルバムのジャケットを見る限り、アメリカの原風景そのものを写していて、これがイギリスでのライブ録音だったことを全く忘れさせる。

エリック・クラプトンのBLIND FAITHのアメリカ公演の際、DELANEY & BONNEYが前座をしていたことから懇意になり、エリックのBLIND FAITHが行き詰まって解散と相成り、DELANEY & BONNEYのバンドにギタリストとして加入したことは、彼にとってDELANEY & BONNEYのサウンドは余程の魅力のあるものであったのだろう。

彼らは、この公演の後、ジョージのALL THINGS MUST PASSのセッションに参加。後にエリックは、DELANEY & BONNEYのバンド・メンバーだった、カール・ラディル、ジム・ゴードンとボビー・ウィットロックらとDEREK & DOMINOSを結成。そしてデイブ・メイソンは、TRAFFICのライブに参加した後、DEREK & DOMINOSにセカンド・ギタリストとして参加することになっていたようだが、結局ソロとなる。

CREAMやBLIND FAITH時代のエリックと比べると、ここでのエリックはアメリカン・ロックの演奏を本当に楽しんでいる様に聴こえるのだが…

これは聴く方にとっても同じで、ロックン・ロールのメドレーなんか聴くとウキウキしてしまい、あっという間に演奏終了。もう一度聴いてみようかとなる。

しかし、歳をとり時間の進行が早く感じられる今日この頃、購入して未聴だったり一回聴いた後ほったらかしにしているレコードやCDが沢山ある中、このCDを再び聴くことが出来るのは果たして何時のことやら?

例によって、2枚組の輸入盤購入。

今回の、2枚組デラックス・エディションは、IDLEWILD SOUTH(オリジナル音源のリマスター)+セッション時のアウト・テーク3曲+ LUDLOW GARAGE 1970の音源(既発曲8曲)+LUDLOW GARAGE 1970の音源(未発表曲1曲、IN MEMORY OF ELIZABETHREED)からなっていて、4枚組スーパー・デラックス・エディションとの収録曲の違いは、数曲のアウトテークがあるかないか、そしてハイレゾ音源を収録したB-RAY DISCがつくかどうかである。

3CD+B-RAYの4枚組を買おうと思ったが、予算の関係で取りやめと言うよりは、B-RAY DISCの収録されている、5.1chの音源を再生することが出来ないのである。

一応、パナソニックのビデオ・レコーダーとソニーのPS4は所有しているので、2chの音源の再生はなんとかなるが、5.1chの音源となると、AVアンプと5.1ch用のスピーカー・システムが無い。

仮に持っていたとしても、B-RAY DISCに収録されている5.1chの音源の特徴を最大限に引き出すには、それなりのシステムが必要で、それらを完璧な配置で設置するには、部屋のスペースが足りない。少なくとも今の部屋の倍のスペースは必要になると考えている。

数千円余分に出して、B-RAY DISC付きのスーパー・デラックス・エディションを買っても、それを満足して聴けるようにするには、桁の違う機材とリスニング・スペースに関する投資が必要となってくる。まあ郊外の大きな一軒家に住んでいれば、スペースに関しては問題がないが、兎小屋みたいなアパートに住んでいるとなると、如何ともし難いのである。

以前、擬似で5.1chサウンドを味わうことのできるヘッド・フォンを購入したが、映画やゲームをそれで楽しむのであればある程度その目的を果たすことが出来ると思うが、音楽鑑賞となるとやっぱり5.1chのスピーカ・システムでの再生でないと難しいのでは?

1997年に行われた20-bitでのリマスターと比べると、今回のリマスター盤は、音圧(音量)が高目に設定されているので、一聴すると派手に仕上がっているように聴こえるが、前回のリマスター盤も、アンプのボリュームを上げてスピーカーを通して聞けば私の駄耳では違いはわからない。高価な密閉型のヘッド・フォンを用い聴き比べれば、その違いがわかるのかもしれないが…

それよりも、私にとって今回の目玉は、未発表曲(IN MEMORY OF ELIZABETH REED)が収録されたLUDLOW GARAGE 1970の音源である。

LUDLOW GARAGE 1970の音源は、1990年に2枚組CDでポリドール・レーベルからオフィシャルで発売されたものだが、このCDを今まで所有していなかったので、今回購入することになった。

このライブは、あの有名なフィルモア・イースト・ライブの1年前のライブを、LUDLOW GARAGEというライブシアターで収録されたもので、 スタジオ録音に関してはある程度方向性は固まったものの、ライブについてはアドリブの展開をどのように展開するのか試行錯誤していた時期であったと思う。

STATESBORO BLUESなどは、一旦曲が終了したかと思うと再度ジャムセッションのようなアドリブ演奏が続き収録時間は、フィルモア・イースト・ライブの頃の倍となっている。また、MOUNTAIN JAMは45分とレコードであれば1枚分の収録時間となっている。ちょっとダラダラと演奏が続くような感じはあるが、演奏自体は力強く聴き応えはある。ただし、45分間も集中力は続かないので、いつも通りバック・グラウンド・ミュージックという感じで聴いていく。

ちなみに、ブルースの場合は、日本の演歌のように大体の型が決まっているので、同じようアレンジの曲がよく見受けられるのであるが、このライブで演奏されている、WILLIAM WELDON/ROY JORDAN作のI'M GONNAMOVE TO THE OUTSKIRTS OF TOWNは後日、BROTHER & SISTERSのアルバムで聴くことの出来るGREGG ALLMANN作のJELLY JELLY に歌詞は異なるがアレンジは全くそっくりだ。

これらのライブ演奏のアドリブが一年をかけて煮詰められて、フィルモア・イースト・ライブでの完成形に収束されていくのである。

助手:博士! 我々の5.1chリスニング計画はいつ実行に移されるのでしょうか?

博士:5.1ch用のアンプやスピーカーを購入するだけでも莫大な予算が必要じゃが、それよりも、機材の設置やレコードやCDの保管スペースを確保するため、今のリスニングルームの広さを少なくとも倍にする必要があるのう… それに、アパートの上下左右からの騒音に対する苦情をなくすため壁や天井の防音についても検討せねばならないのう…

助手:それじゃ、今世紀中の実現は無理ってことですね。

博士:やはり、ここ数回スキップしておった、ジャンボ宝くじに頼るしか一発逆転する方法は無いのかのう… 早速、当たりくじの多い販売所を調べてみてくれ。

助手:もちろん当たりくじが出たことの無い販売所であれば、当選の確率はゼロですが、著名な販売所は売上枚数が半端でなく、売上枚数の分母が非常に大きくなり当選確率は限りなくゼロとなりますね~ 案外、商店街の大売り出しや銀行の定期預金成約による景品として出されたくじに結構当たりが多く、貰った人もそのことを忘れてしまって、結局無駄になるケースもよくあると聞きます。

博士:難しいところじゃのう… それでは、十億のやつは諦めて、当選確率が少しだけ高い7000万円の方で行ってみようかのう?

助手:博士、私見ではありますが、高額当選の宝くじとは、買ってから当選の発表日まで“もし当たれば何に使うか?”を妄想する楽しみをお金を出して買うことだと思います。私としては、高額当選者の住所氏名を公表しない限り、どうも現実的な出来事とは思えないのですが…

博士:そうかも知れんのう…

と言った博士であったが、誰にも言わずに来週こっそりと買ってみようかと思う博士であった。7000万円のやつを…

70年代になると、スタジオ・アルバムとは一味違う迫力のあるサウンドを聴いてもらうべく多くのライブ・アルバムが登場した。

特に、サザーン・ロックと言われる分野では、多くのアドリブ演奏を含んだギター・ソロを膨らませ10分、20分と長尺の曲を演奏するようになった。

これらの曲をがっぷりと四つに組みあって聴くとなると、相当消耗する。

若き日々だった頃であれば、ヘッド・フォンを装着し音量を上げて迫力のあるサウンドを聴くことが出来たのであるが、この歳になるととても無理。

ジャズの音源と同じように、バック・グラウンドとして聴く。延々と続くインプロビゼーションの箇所は流して聴き、主に当たるメロディーに戻ったところで曲に入り込むという形になる。

サザーン・ロック・バンドの目ぼしいライブ・アルバムとなると、もちろん他にもすばらしいライブ・アルバムは存在するが、だいたい下記のものが定番となるだろう。

1971年、ALLMAN BROTHERS BAND、AT FILLMORE EAST(全米13位)

デュアン・オールマンのスライドギターから始まるSTATEBORO BLUES にのっけからノック・アウトされ、お馴染みの長尺曲、YOU DON’T LOVE ME、IN MEMORY OF ELIZABETH REEDやWIPPING POSTに繋がっていく。

特に、ディッキー・ベッツの書いた、IN MEMORY OF ELIZABETH REEDはジャズのインプロビゼーションを使った、クロス・オーバー的な楽曲で個人的に非常に好きな楽曲である 。

1972年、ALLMAN BROTHERS BAND、EAT A PEACH (全米4位)

このアルバムは、半分がスタジオ録音で、あとの半分が、前回フィルモア・イーストライブに未収録の音源である。レコード時代は、33分に及ぶMOUNTAIN JAMがレコードのサイド2とサイド4の2面に分けられて収録されていたが、CDになって一曲に繋がった。

今、果たして MOUNTAIN JAMを聴き通すことが出来るだろうか?

1974年、MARSHALL TUCKER BAND、WE ALL BELONG(全米54位)

オールマンと比べると、知名度は 落ちるのであるが、サザーン・ロックの実力者である。このアルバムは、半分がスタジオ録音で、あとの半分がライブ録音である。

リード・ギター担当のリーダー、トイ・コールドウェルは、カントリー系の楽曲でボーカルを取り、ブルージな曲になるとダグ・グレイがボーカルをとると言う、大まかに分けて二つのタイプの楽曲を演奏する。

トイの親指だけで弾く高速ソロ・ギターやダグの伸びやかなボーカルが売り。

1972年、ALLMAN BROTHERS BAND、WIPE THE WINDOW, CHECK THE OIL, DOLLAR GAS (全米75位)

大ヒット・アルバム、BROTHERS AND SISTERSを受けてのライブ・アルバムである。

新加入のキーボード担当のチャック・リーベルは、頑張っているが、デュアンを亡くした後、ディッキーのギター1本でライブが行われたので、迫力は前回のライブと比べると欠けているのでは?

1976年、LYNYRD SKYNYRD、ONE MORE FROM THE ROAD (全米9位)

この当時のライブはトリプル・ギターの編成で、非常に迫力があり収録されている楽曲も、過去3枚から選んだベストの編成となっている。

特に、FREE BIRDはこのアルバム演奏が彼らの最高レベルに達していると思う。

1978年、OUTLAWS、BRING IT BACK ALIVE (全米29位)

LYNYRD SKYNYRDの弟バンドのような存在ともいえるが、カントリー調の曲やウエスト・コースト風のコーラスなども交えて、比較的すっきりとしたサウンドだと言える。しかし 最後の曲、GREEN GRASS AND HIGH TIDESは20分にも及ぶ長尺な曲で、これぞサザーン・ロックと言えるのでは…

スタジオ録音盤を3本のギターによるインプロビゼーションで大幅に延長された大作となっている。

あなたは、この長尺曲を大音量で聴くことに耐えられますか?

そこの若いお方、一度お試しあれ。

とは言え、このブログの読者に若いお方なる人が果たして存在するのだろうか?

1978年 トリプル・ギターの編成でハードなサウンドを展開したライブ・アルバム、BRING IT BACK ALIVE の後、2枚のスタジオ・アルバム、1978年にPLAYIN’ TO WIN(全米60位)と1979年にIN THE EYE OF THE STORM(全米55位)を出した。

その翌年に出したスタジオ・アルバムが、GOST RIDERSでチャートも全米25位と再び盛り返したのである。

デビュー・アルバムやセカンド・アルバムにあったアコースティック・ギターのバッキングに美しいコーラスという特徴を持ったウエスト・コースト系のサウンドは消え去り、ギターのキレがいいアップ・テンポな曲もバラードも南部フレーバーのロックやカントリー・サウンドに変化した。

シングル・カットされたGHOST RIDER IN THE SKYは1948年作られた古い西部劇のカーボーイ・スタイルのもので、多くのアーチストにカバーされた。メロディーを聴けばそういう曲があったなと思い起こされることであろう。

アウトローズのカバーは、トリプル・ギターによるハードなサウンドで、全米31位と中ヒットした。アレンジ次第で古い名曲も生まれ変わり、リバイバル・ヒットするのである。 また、1978年のレオ・セイヤーが歌ってヒットした、I CAN’T STOP LOVING YOU(BILLY NICHOLLAS作)もアウトローズらしさを出してカバーしている。

この後も、スタジオやライブ・アルバムを出し続けていくわけだが、このアルバム以降はチャートの上位を獲得することなくなった。そしてその後、メンバー・チェンジを繰り返して活動を継続し、なんと2012年に18年ぶりの新譜を出しているようだ。

南部出身のバンドは本当にタフである。

The Outlaws - Ghost Riders in the Sky

The Outlaws - I Can't Stop Loving You

デビュー・アルバムを1975年、全米チャート13位に送り込こんだが、1976年のセカンドアルバムは36位にランク・ダウン。

翌年の1977年にサードアルバムHURRY SUNDOWNは発売された。

前2作と異なるのは、かってドアーズをプロデューサーしたポール・ロスチャイルドから、イーグルスのプロデュースで有名なビル・シムジックに変わったこと、前作のレコーディング終了後ベーシストを解雇したため新たにメンバーを補充したこと、そして自作曲だけではなく外部の作者の曲も取り入れバラエティー感を出すことを試みたことだろう。

もともと、ウエスト・コースト風のハイトーン・コーラスに南部のロックを融合させたサウンドが売りのアウトローズにとって、ビル・シムジックのプロデューサー就任は大歓迎だった。

彼らの感性とプロデューサーの的確な指示の元で制作されたサードアルバムはとても満足のいくものだったと述べていたのだが、残念ながら更なるランクダウンの51位とセカンド・アルバムにも及ばなかった。

何度も通して聴いてみて、一曲一曲を個別に聴けばよく出来ているのであるが、アルバム全体の感想としては、

1. 新たなバンドの魅力を出すために、外部の作者の曲や新メンバーの曲を収録したものの、いままでの自作曲と同じようなタイプの曲であった。

2. ほとんどの曲がカントリー・タッチで、ヘビーなツイン・リード・ギターのサウンドが生かされていない軽いタッチとなった。

3. 日本人的な感覚としては、たとえカントリー・タッチの曲であっても、もう少し親しみやすいメロディーのフレーズを曲のサビの部分に使っても良かったのでは? 但し、カントリー・ソングはポップ・ヒットを狙うような曲とは異なり、淡白なフレーズの歌が好まれることもあり、意見の分かれるところではある。

などと思うわけだが。

そして、バンドでアコースティック兼リズム・ギター担当のヘンリー・ポールが、このアルバムの完成後にバンドから脱退したことから、彼が担当していた軽く爽やかなイメージのアコースティックなサウンドから脱却し、またサードアルバムの芳しくない売れ行きもの結果も熟慮すれば、南部のロック・バンドが持つハードで泥臭いサウンドにと方向転換するのは必然的であった。

サード・アルバム発売後のツアーでは、ツイン・リードにリード・ギタリストをもう一人加えたトリプル・ギターの編成で、ハードなサウンドを展開し、その模様を収録した翌年発売のライブ・アルバム、BRING IT BACK ALIVE は全米29位と人気を盛り返したのである。

ライブアルバム、BRING IT BACK ALIVE

やはり南部出身のロック・バンドはライブに限る、体力勝負のギンギンの演奏が彼らを活き活きとさせるのだ~

The outlaws - hurry sundown- bring it back alive

1973年8月に出したアルバム、BROTHERS & SISTERSの全米1位の大ヒットを受けて、バンドはツアーをスタートさせた。ツアーも以前よりスケールが大幅にアップし、大型の飛行機で北米を縦断するアリーナ・ツアーに格上げされたのだった。

レコードの大ヒットとコンサートからの大幅な収入増で、名声と大金を同時に手に入れることが出来るとよくある話で、誰しもバンド抜きで個人の実力を測りたくなり、ソロ・アルバムを出したくなるのである。

リーダーのグレッグ・オールマンは、1972年末のBROTHERS & SISTERSのレコーディング・セッションを終えると、翌年ソロ・アルバム、LAID BACKのレコーディングを行い、BROTHERS & SISTERS発売の数ヶ月後、1973年10月にそのソロ・アルバムを発売した。(全米13位)

LAID BACK

このアルバムは、BROTHERS & SISTERSがブレークする前にレコーディングされたので、バンド・メンバーいとってはさほど問題に成るものではなかったのだが、翌年自身のバンドを組み、オーケストラを引き連れ全米ツアー行った。そのライブの模様を収めたのが、1974年のアルバム、THE GREGG ALLMAN TOURだった。

THE GREGG ALLMAN TOUR

一方、リード・ギター担当のディッキー・ベッツも、1974年にカントリー・フレーバーたっぷりのソロアルバム、HIGHWAY CALLを出した、(全米19位)

HIGHWAY CALL

作詞作曲に関わらず、スタジオやライブでの演奏から生計を立てていた他のメンバーからすると、主力メンバーのソロ活動の期間は、自身の活動が出来なくなることからフラストレーションを溜め込む原因となっていたようだ。また、グレッグが後に結婚することになるシェールが住んでいるロスアンジェルスに南部から移住することを決めたことから、彼の求心力は薄れバンドが分裂状態となる原因の一つとなった。

そのような状況で1975年にレコーディングされたのが、彼らの5枚目のスタジオ・アルバム、WIN,LOSE OR DRAWであった。当然アルバムの出来は良くなく、前作、BROTHERS & SISTERSの質を落とした焼き直しのようなものであった。

A面には5曲収録され、3曲はグレッグがボーカルを取るブルース・ナンバーであるが、前作と比べると迫力に欠ける。残り2曲はディッキーがボーカルをとるカントリー系の曲だが、前作のヒット・シングル、ランブリンマンと比べるとインパクトに欠ける。

B面はたった2曲の構成からなり、最初の曲は、ディッキー作の前作、ジェシカと同じような長尺のインスト・ナンバー、2曲めは、ディッキーがボーカルをとる軽量級ブルース・ナンバーだった。

すなわち、B面に関しては、グレッグの存在が全く感じられないような内容であった。

以前は、全員が同じスタジオに集まりライブ感覚でレコーディングが行われたのだが、グレッグがロスに住んでいた関係で、ボーカルをロスでオーバー・ダブするような、グループとして全くまとまりのないプロダクションがなされたようだ。アルバムは、前作が生んだ人気の財産もあり、一応全米5位までチャートを登ったが、一旦バンド内に不協和音が出てくると、しっかり活動は続けられないものである。

次作を制作した後、バンドは活動停止となるのである。

助手:博士、以前に“やはり大ヒット曲は、必要じゃ。大ヒットから得られる経済的な余裕は、音楽活動を続ける上で重要なファクターじゃからのう。”と言いましたよね。だけど、大ブレークのおかげで活動停止となりましたよね。

博士:確かのその通りじゃ。しかし、その時の失敗が教訓となって、バンドは復活出来たのじゃ。人生、成功ばかりじゃないのじゃよ。失敗したことから成功への方程式が導き出されるのじゃ。一度人生のロック・ボトムを経験すれば、その後なんらかの困難に遭遇しても、結構落ち着いて対応出来るのじゃよ。

助手:博士! なんという素晴らしいお言葉! 若い頃は博士もいろいろ苦労されたのですね~

それはそうと、研究所の予算不足で購入延期になっていたZEPのPRESENCEのボックス注文しておきました。

博士:それはでかした。以前、多分買っても数回しか聴かないコンパニオン・ディスクに対して劣化ツッペリンと悪態をついたが、やっぱり欲しいものは欲しいのう。

以前ほとんど聴かなかったサントラ・ライブ・アルバム、THE SONG REMAINS THE SAME を最近聴いてすごく良く感じたのじゃ。特に、2曲目のCELEBARATION DAYは素晴らしく、どう言う訳か、1993年の古いCDの方が、2003年にリマスターされた最強盤より、迫力があるように聴こえるのじゃ。しかし、DAZED AND CONFUSEDは、26分と相変わらず長すぎるのう~ 10分ぐらいにすれば、素晴らしく生まれ変わる曲と思うのじゃが。

THE SONG REMAINS THE SAME, 1993年リマスター盤

助手:それから、予算では足りなかったので、博士が半年以上貯めていた通販のポイント使わせてもらいました。

博士:やっぱりそんなことじゃないかと思った。フッ(ため息の音)

Allman Brothers Band - Just Another Love Song

1971年10月、バンドのリーダーかつリード・ギタリストのデュアン・オールマンの交通事故死により、大きなダメージを受けたオールマン・ブラザーズ・バンドであったが、事故死する直前に制作していたスタジオ録音の楽曲と例のフィルモア・イースト・ライブの未収録曲を合わせた2枚組のアルバム、EAT A PEACHをなんとか出すことができた。

しかしながら、それ以降のアルバムの制作となると、看板ギタリストであったデュアンの補充として新たなギタリストを探す必要があったのだが、当然の事ながらそう簡単に見つけることは出来なかった。何しろ、新たなギタリストはデュアンと比較の対象になるわけだから、超一流でないと務まらないのである。

そのため、もう一人のギタリストであったディッキー・ベッツにはかなりのプレッシャーが掛かったのでないかと思われる。当面の間、一人で二人分の作業をしなければならない。スタジオ録音ではオーバ・ダブが可能だが、ライブとなると一本のギターでは以前と比べて音が細くなるのは避けられないので、弾き方になんらかの工夫が必要となる。

そのような危機的な状況で、バンドは上手く事に対応出来たのではないかと思う。すなわち、替えのきかないギタリストのポジションの補充を諦め、代わりにキーボードのチャック・リーヴェル(後に、新バンド、シー・レベルの結成やストーンズのツアーのサポート・メンバーとして知られている)を加入させ、2台のキーボードに1本のギターを絡ませるアンサンブルに変更した。

また、ギタリストをディッキー、一人に固定することにより、今までデュアンの陰に隠れていたディッキーがリーダー・シップを発揮し、バンドに新たな魅力を出す事に成功した。すなわち、ランブリン・マンなどのカントリー系のロックやジェシカなどラテン系のノリの良い楽曲がバンドのレパートリーとして新たに加わったのである。

特にシングルで出したランブリン・マンの大ヒット(全米2位)は、アルバム、BROTHERS & SISTERSの全米1位のチャート・アクションに貢献し、バンドを一気にトップの座に上り詰めさせた。

BROTHERS & SISTERSのジャケ裏の写真。ジャケの表裏に写っている男の子と女の仔は、バンド・メンバーの子供。

その後、バンドは活動休止を経て再結成やメンバーの交代など色々なことがあったが、現在に至るまでバンドとして活動が継続できたのは、この時の大ブレイクのお陰であると言っても過言ではないだろう。

助手:どうなることかと思いましたが、バンドの編成を上手く変えることで窮地を見事に脱し、ブレークのチャンスに変えましたね。

博士:そうじゃのう。ランブリン・マンの大ヒット一発で、トップ・バンドになったんじゃから。

その昔、尾崎紀世彦の “また会う日まで”が大ヒットした時、毎日同じ歌をなんども歌わされて、彼は閉口したという事じゃったが。

やはり大ヒット曲は、必要じゃ。大ヒットから得られる経済的な余裕は、音楽活動を続ける上で重要なファクターじゃからのう。我がロック研究所も予算不足で、ストーンズのスティッキー・フィンガーは、デラックス盤ではなく輸入通常盤に変更されてしまった。

なんとも寂しい事じゃのう~

助手:博士! この間、研究所の予算でジャズのボックス・セットを無断で買ってしまい悪いと思ったので、先日博士の好きなスプゥーキー・ツゥースのボックス・セット注文しておきました。

博士:それはでかした。

助手:といっても予算が全く無かったので、博士のカードで翌月一括払いでの発注です。

博士:なんと、それじゃわしの来月の小遣い全部が~ せめて3回の分割決済にして欲しかった。

翌月一括払いという言葉が、心に虚しく響くのう~

という事で、WASTED WORDSを聴いてください。

The Allman Brothers Band - Wasted Words

今回はオールマン・ブラザーズ・バンドの1970年に発売された2枚目のアルバムIDLEWILD SOUTHを紹介します。

1969年に出した1枚目のアルバムは、ヒットには至りませんでしたが、ツアーを通じてファンが徐々に増えてきて、将来の成功に大きなステップを占う重要なセカンドアルバムでした。

前作はグレッグ・オールマンの作品とカバー曲だけでしたが、このアルバムではセカンド・リードギター担当のディッキー・ベッツも曲を提供し、エレキ・サウンドによる南部ブルース・ロックだけでなく。ディッキー作のエイザベス・リードの追憶のようなジャズ・タッチの曲や、グレッグ作ミッドナイト・ライダーのようなアコースティック・サウンドの曲を収録しバラエティーに飛んだ作品に仕上がりました。

その結果、アルバムは全米38位にランクされ、大ブレーク一歩手前まで来きました。

この頃、彼らのライブを見たエリック・クラプトンがリーダーのデュアン・オールマンにデレク・アンド・ザ・ドミノスの“愛しのレイラ”のセッションにギターで参加するように要請し、デュアンのスライド・ギターが収録されたアルバムが全米16位と大ヒットしたのはご存知の事と思います。その後、デュアンはエリックに正式メンバーになるように請われましたが、自身のバンドで活動するため辞退したとのことです。

当時デュアンは、セッション・ミュージシャンとして引っ張りだこ状態だったため、このアルバムを完成させるのに時間が足りなく、最終的に収録曲7曲のトータル30分という短いアルバムとなりました。

しかし、ほとんどオーバー・ダブなしの、全員で演奏し録音するというライブ感溢れるよくできたアルバムとなりました。

ディッキー作のエイザベス・リードの追憶。約7分のインスト・ナンバーです。

Allman Brothers Band - In memory Of Elizabeth Reed

博士:今日は、わしの出番は無いのかい?

私:ええ、あまり出てくるとマンネリになると言われたので。一回休みでお願いします。

いくら実力があってローカルで人気があっても、国内全土と海外でメジャー・デビューするとなるとそう簡単ではありません。

少なくとも、良き理解者いるレコード会社のサポートがないと難しいのではないでしょうか?

アウトローズの場合は、その良き理解者がレコード会社のトップだったことが幸いし、順調なデビューを飾ったグループと言えるでしょう。

コロンビア・レコードのクライブ・ディヴィスは、サンタナ 、シカゴ、エアロスミス、ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ジョエル、ボストンやアース・ウインド・アンド・ファイヤーなどと契約を取りまとめた敏腕副社長でした。彼の目利きで契約したアーチストはほとんどが大成功をおさめ大物アーチストとなって行きました。

その後、副社長を退任し、コロンビア傘下のベル・レコードの社長となり、1974年にアリスタレコードと改名しました。ベルやアリスタ所属のアーチストといえば、古くは、パートリッジ・ファミリーやバリー・マニロウからホイットニー・ヒューストン、メリサ・マンチェスターなど都会派ソフトポップスで有名なレコード会社でした。

レコード会社の所属アーチストの幅を広げようと、ロック関連の経験豊富なクライブが探し出したのが、アリスタレーベルとしては異色の存在であったサザンロック・バンド、アウトローズ。

メジャー・デビューとなると売上が重要となり、無名バンドを売り出すのには、当然会社主導で国内全土で受け入れられるアルバムを制作しなければなりません。

そこで、ドアーズのプロデューサーで有名なポール・ロスチャイルドを起用しました。全体の感じとしては、サザン・ロックのフレーバーは残すが、ブルース系のねちっこいソロギターなどは避け、聴きやすくあっさりとした感じに仕上げています。また4曲目にJ. D.サウザーをゲストとしてバックコーラスに参加させたことからも、レコード会社の思惑として、イーグルス系のウエスト・コーストサウンドとの融合を売りにしたバンドを作り上げることがあったと考えます。

全米13位と新人バンドとしては大成功となり、レコード会社主導の制作は見事に当たったと言えます。この結果を踏まえて、2枚目も同じ布陣でさらにその上を目指すこととなるのですが・・・

普通、大成功した後のアルバムの制作はかなりのプレッシャーになるのと、レコード会社主導のアルバム制作に、果たしてバンドメンバーが今後どのように思うのかも興味のあるところです。続きはまた今度。

それではクライブの手腕による快心作、ウエストコースト風サザンロックバンド、アウトローズ是非聴いてみてくだい。すっきりしますよ~

今日はいつものおちゃらけはないのですか?

ネタ切れです。すいません。

ゲートホールドジャケットを採用、裏まで続く丁寧な西部時代の風景のイラスト

クライブも、ジャケットのインナーに”アリスタ初の本格的ロックンロール・バンド”とコメントを寄せており、猛プッシュ。

売り気満々です。