久しぶりに熱くなった。

何しろ野球中継も見ないで、連夜遅くまでスピーカーと格闘。

椅子に座ってのリスニング・ポジションであれば、やっぱり30センチ程度の高さのスピーカー・スタンドが欲しい。

新品だと安いものでも1万4−5千円は必要。

リサイクル・ショップやヤフオクでも安くてコンディションの良いものはなかなかお目にかからない。

現状スタンド無しで設置するしかない。

早速作業に取りかかる。

(フローリングの上に300x300x3ミリのゴムのシートを敷く)

(以前ホームセンターで買った300x300x10ミリの石板をその上に乗せ、そしてインシュレーターを4隅に設置)

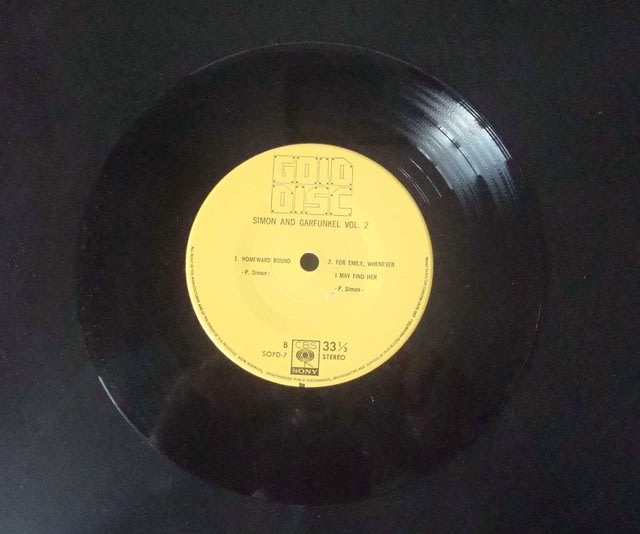

(スピーカーを乗せて設置完了、オォー! コーン紙が墨汁によって黒く塗られ引き締まった感じ。雰囲気でてるぜ!)

(バナナ・プラグをコネクターに挿入)

(家具用ワックスでエンクロージャーの艶出しをし、ピカ、ピカ、ピカチュ〜)

(サランネットを装着してみる、ついに完成、バンザーイ)

博士:オリジナルの音はわからぬが、買った時よりは低音が出ていて中々よろし〜 さらにツイーターもよく音が出ているし、アッティネーターを動かして音の変化も感じ取れるのう〜

いゃ〜 これは掘り出し物じゃった。

ところで君、今晩も早く寝ることは出来ないよ。

助手:どうしてですか?

博士:これは、ステレオ・スピーカーだから、もう一本の改修が残っておる。

助手:またあのネバネバ地獄ですかい? ゲロゲロゲロ。

後日譚:

サランネットに若干シミを発見!

風呂場で洗剤にて洗浄するもその時チップ材で出来たフレームに水が掛かってしまった。

実はフレームはチップ材で出来ていて、チップを固めるボンドが経年劣化でチップの破片パラパラと落ちてくる状況。

ネットが鬼のようにステープラーでがっちりとフレームに固定されていた。めんどうなのでネットを外さずフレームごと洗ったのが間違いだった。

フレームの支柱にひび割れた箇所が存在。そこに水が入ってしまって支柱がふやけてしまい一気に崩壊。この愚か者が!

結局、支柱は取り外し、またチップが剥がれ始めている他の箇所には木工ボンドを塗布し崩壊をなんとか食い止める暫定処置を行い、現在養生中。

でっ、片方のスピーカーもなんとか作業終了。作業の手順が確立されたので結構早く出来上がった。

結論としては、やっぱり40年ほど前に制作されたものだから、劣化があって当たり前。

手先が器用で、根気があって、工作道具が揃っていてそして暇な時間が有り余っているお方なら、話の種にトライしても良いかも。

私はもう無理! やっぱ新品がいい。

お金ないけど...